Века и строки: как визионерские идеи проникают в литературу

Портрет Данте Алигьери, фреска

Игорь Кириенков, критик

Тим Бёртон, Уэс Андерсон, Кристофер Нолан, Дени Вильнёв, Зак Снайдер, Гильермо дель Торо — мы с ходу понимаем, почему этих режиссеров называют визионерами. Мегаломанcкие идеи, резко контрастирующие с диетическими фабулами массового кино. Перфекционизм на площадке и за ее пределами, который сам по себе становится предметом синефильской обсессии. Броский визуальный язык: пресловутое «каждый кадр хоть на стену вешай». Короче говоря, все то, что называется «стиль». В эпоху потоковых студийных блокбастеров визионер — тот, кто обладает уникальным авторским почерком и в идеале располагает солидным бюджетом, который позволяет превращать свои фантазии в развлечение для миллионов.

Есть ли визионеры в литературе последних 30 лет? На ум в первую очередь приходят фантасты и авторы фэнтези — создатели раскидистых, хорошо обжитых вымышленных миров, как Нил Стивенсон («Криптономикон»), Дэн Симмонс («Песни Гипериона») и Джордж Р.Р. Мартин (серия «Песнь льда и пламени»). Прозаики, которые используют тщательно разработанный футурологический сеттинг для социальной дидактики, — от Виктора Пелевина (Transhumanism Inc.) до Лю Цысиня («Задача трех тел»). Наконец, ученики Джойса, Набокова и Пинчона, чьи амбиции лежат скорее в лингвистической плоскости, — от Дэвида Фостера Уоллеса («Бесконечная шутка») до Уильяма Т. Воллманна (Europe Central).

Иными словами, визионер в современных нарративных искусствах — фигура во многом самопровозглашенная. Достаточно выбрать правильный жанр или стилистический регистр — и вот ты уже возвышаешься над средним ремесленным уровнем. Так слово «визионер» стало синонимом «мастера» — фигуры, которая складывает лучшие кадры или слова в лучшем порядке.

Но вообще-то так было не всегда.

Изначально, то есть в Средние века, визионерство было нагружено религиозными смыслами и само выполняло сакральные функции. Автора таких произведений называли духовидцем — человеком, способным видеть волнующую изнанку наличной реальности. Сам визионерский текст — видение — составлял отчет об этом путешествии на край ночи. А учитывая, что статус сверхъестественного в те времена был принципиально иной (не интеллектуальная обочина, а самая что ни на есть столбовая дорога), «репортаж с границы миров» приобретал совсем другое значение, воспринимался как откровение свыше, которому следовало внимать, перед которым полагалось трепетать.

Самым известным опытом подобного рода была «Божественная комедия» Данте. В ней соединились изощренная теология, остроактуальная публицистика и чувственность, предвосхищавшая эстетику Возрождения. Хрестоматийный, вдоль и поперек исследованный шедевр, «Комедия» сохраняет в себе мощный — хочется сказать, радиоактивный — заряд. Этот текст продолжает облучать, шокировать, восхищать дерзостью своего замысла. С одной стороны, книга Данте — сновидческий автофикшен, история великой любви, которая разворачивается на непривычной для жанра территории. С другой — автор выступает тут в роли антрополога, демонолога и ангелолога сразу, подробно картографируя ад, чистилище и рай со всеми особенностями их внутреннего устройства и колоритными портретами обитателей. Это творческое самоуправство не могло не восприниматься как вызов, но сила художественного воображения Данте сделала его кустарную космогонию каноном, подобно тому как Бородинская битва в «Войне и мире» подменила собой реальное сражение Кутузова и Наполеона.

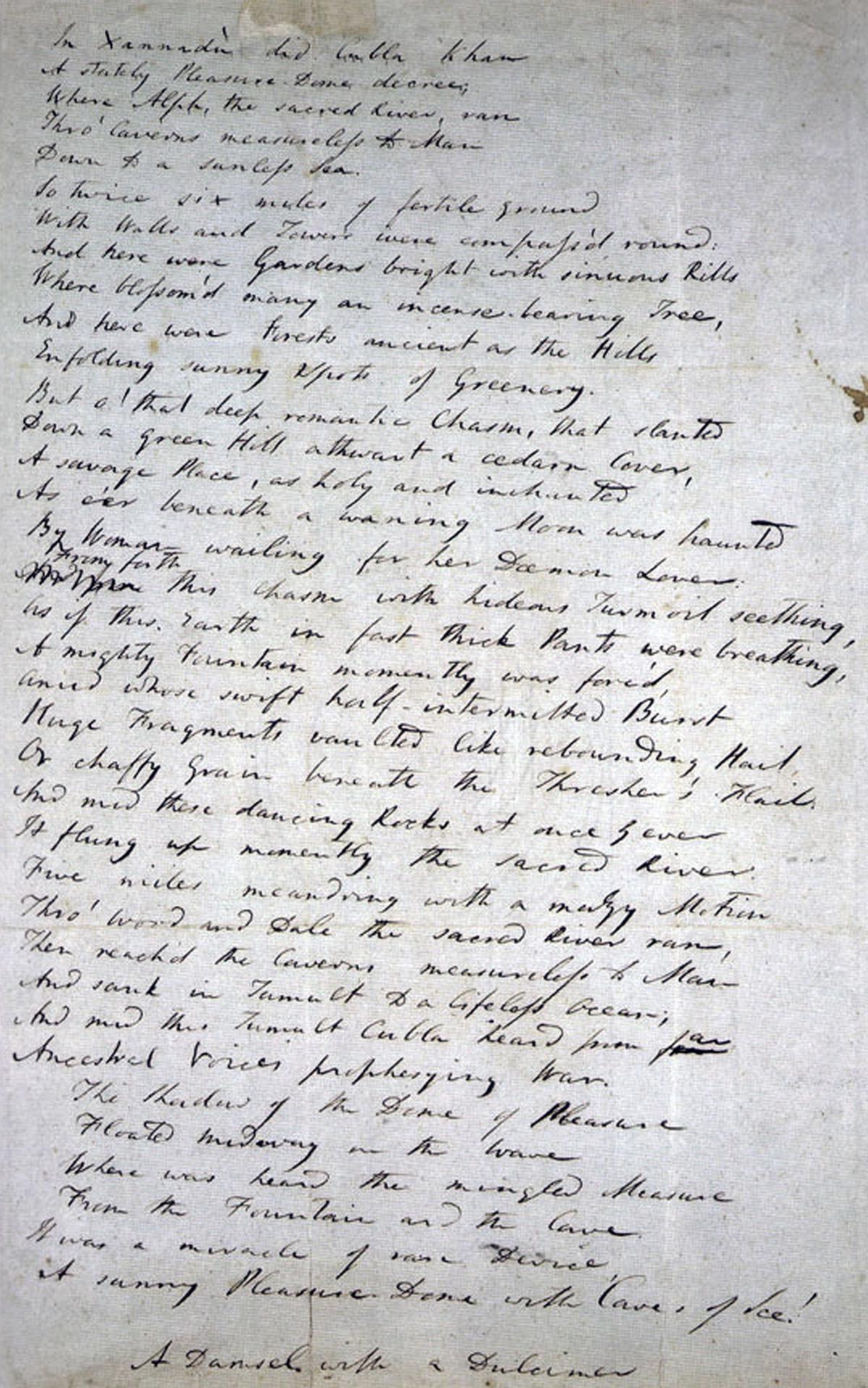

Перенесемся на несколько столетий вперед и на север. Другим ключевым визионерским текстом западной литературы стала поэма романтика Сэмюэля Тейлора Кольриджа «Кубла-хан». Центральную часть мифа вокруг этого стихотворения составляет причудливая история его создания. Кольридж рассказывал, что в полудреме читал записки Марко Поло о жизни при дворе монгольского хана. Во сне ему привиделся текст будущей поэмы. Прибытие загадочного гостя, человека из Порлока, прервало упоительную медитацию, и потому произведение так и осталось незавершенным. Галлюцинаторный, откуда-то из декадентских салонов творческий бэкграунд поэмы; энергия самого этого сочинения (импрессионистского эскиза о могучем речном потоке, безжалостном и вдохновляющем одновременно); экзотические «страна Ксанад», «Абиссиния» и «Абора», звучащие для белого уха как шаманские заклинания, — все это сделало «Кубла-хана» важным чтением для модернистов.

Так, нобелевский лауреат Томас Стернз Элиот писал, что «вера в мистическое вдохновение является источником той преувеличенной славы, которой пользуется «Кубла-хан», указывая на то, что Кольридж почерпнул свои чарующие образы не из божественного эфира, а из книг о путешествиях, до которых он был большой охотник. Набоков одно время хотел назвать свой первый американский роман «Человек из Порлока». Отказавшись от прямой отсылки к английскому поэту в пользу геральдического «Под знаком незаконнорожденных», он тем не менее сохранил в книге мотив лихорадочного прерывания экстаза — правда, куда в более брутальной обработке, чем у Кольриджа, ничего не подозревавшего об ужасах тоталитаризма.

Черновик поэмы Сэмюэла Тейлора Кольриджа «Кубла-хан»

Чудовищный XX век подарил читателю еще один мало с чем сопоставимый образец визионерской литературы. Это «Роза Мира» Даниила Андреева, масштабный мистико-философский трактат, который предлагает авторское, замешанное на религиозных исканиях Серебряного века прочтение мировой и отечественной истории и страстную проповедь о том, что ждет человечество в будущем. Андреев описывает сложноустроенный, разветвленный план реальности, населенный монстрами и монадами самых разных рангов; основательности такого world-building позавидовали бы Фрэнк Герберт и Айзек Азимов. Другое обстоятельство, которое нельзя игнорировать, — то, что «Роза Мира» сочинялась в советских застенках. Это сообщило монументальному труду Андреева о многовековом противостоянии Света и Тьмы вполне конкретное тираноборческое измерение. Россия — жертва демона государственности, могущественного уицраора, который в последней, актуальной для автора итерации принял физический облик Сталина. Вместе с тем Россия — одна из стран, бросивших вызов самому Антихристу. Страницы «Розы Мира» об апокалипсисе особенно захватывающе (ну или пугающе) читаются сейчас, когда все вокруг стали экспертами по пророку Малахии и его путаному пророчеству о римских папах.

Таким образом, даже опираясь на эти в общем довольно произвольно выбранные примеры, можно сказать, что визионерство в строгом смысле слова не исчерпало себя и в секулярную эпоху, пусть сегодня всяческие «откровения» или «трансы» и приобрели статус художественного приема — более или менее искусно сконструированного трипа. В логоцентричных культурах литература сохранила статус главного медиа для описания ирреального опыта: визионерские вибрации можно различить в «Каширском шоссе» поэта, прозаика и художника-концептуалиста Андрея Монастырского, фиксирующего свой опыт жесткого поста, или в романе Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась», ошеломительной рефлексии о встрече естественного и искусственного сознания.

Но вполне легитимный ход, возвращающий к исходной точке наших рассуждений, — обратиться к кино; правда уже с новой оптикой. Трудно будет обойти стороной покойного, как непривычно это писать, Дэвида Линча, разработавшего богатый визуальный вокабуляр для изображения «странного», «тревожного» и «неуютного», которое снова и снова вторгается в мир обывателей, или, скажем, М. Найт Шьямалана. Несмотря на то что в массовом сознании он так и не приблизился к уровню своих ранних, кассово успешных работ, создатель «Неуязвимого» и «Знаков» — один из самых чутких современных авторов, исследующих то, как мы воспринимаем или со всей безнадежностью пытаемся заблокировать немыслимое. Немыслимое, непостижимое, неотразимое, которое продолжает терзать и околдовывать, навевать томительные сны и давать надежду — такую необходимую, когда рациональный ум уже готов признать поражение.