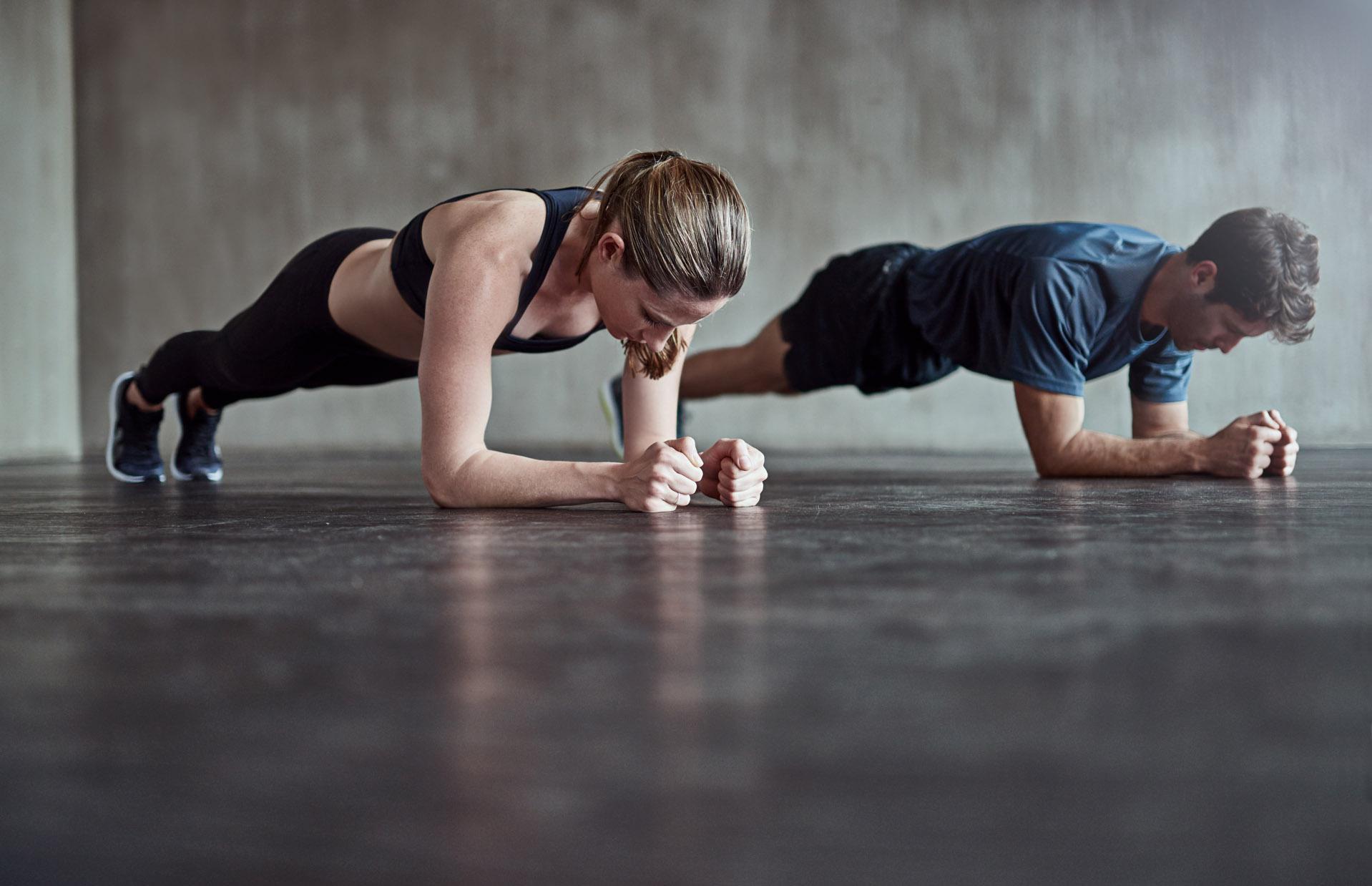

Нейросети и 3D-тренировки: что происходит с физкультурой сегодня

Физическая культура — это уже давно не просто синоним красивого тела. Современная фитнес-индустрия закрывает множество потребностей, от оздоровления до желания общаться с единомышленниками (или, наоборот, не общаться ни с кем) и от физической реабилитации до проработки душевных травм.

Глобальные перемены

Индустрия фитнеса — зеркало того, чем живет и к чему движется человечество. Мы стали быстро жить и клипово мыслить — появились короткие тренировки разной степени интенсивности. Мы освоили «удаленку», научились пользоваться нейропоиском — возникли возможности для занятий из любой точки земного шара и составления персональных тренировок с помощью нейросетей. Мы стали осознаннее — не заставили себя ждать студии и направления, в которых можно подкачать не только тело, но и душу. Мы начали больше заботиться о здоровье — родились современные направления восстановительной и лечебной физкультуры. Эта чуткость фитнеса ко всему, что происходит вокруг, приводит, с одной стороны, к сегментации: предложения на рынке становятся все более узкими, даже экзотическими, от студий шпагата до тверкинга и от курсов по отжиманиям до джампинг-фитнеса на батутах.

Но с другой стороны, как ответ на это явление возникает и обратная тенденция, когда занятие спортом становится решением, удовлетворяющим разом если не все потребности, то по крайней мере многие. Отсюда, например, интерес к гибридным тренировкам, когда человек развивается сразу в нескольких направлениях: скажем, одновременно развивает силу и выносливость. К таким относится, например, Hyrox — направление, появившееся в Германии в 2017 году и активно набирающее обороты по всему миру. Будучи альтернативой кроссфиту, он включает в себя, кроме прочего, тренировки и соревнования по бегу, лыжным гонкам, метанию, гребле, выпадам — почти как та самая школьная физ-ра, только без гимнастических элементов.

Гибридная тренировка «на максималках» — Ironman (соревнование по триатлону, состоящее из трех этапов: заплыва на 3,8 км, заезда на велосипеде на 180 км и марафона — забега на 42,2 км) и аналогичные ему соревнования. Кроме стремления к разнонаправленным нагрузкам, в них отражается интерес современного человека к челленджам и аскезе, которые возникли как ответ на пресыщение технологиями, обеспечивающими легкую жизнь. Пока маркетинг делает все возможное, чтобы современный горожанин сидел на комфортном диване, заказывая товары онлайн, мы бегаем марафоны и испытываем границы своих физических возможностей. Делая свою жизнь максимально некомфортной, но предельно увлекательной.

ИИ: соперник или помощник

Несмотря на обилие трендов и направлений, первым, что бросится в глаза, если сравнивать фитнес наших дней с фитнесом двадцатилетней давности, будут новые технологии. Появились смартфоны, которые позволяют «брать с собой» наставников куда угодно или вообще отказываться от них, ограничиваясь рекомендациями ChatGPT. «Умные» часы, браслеты и даже кроссовки считают наши шаги, следят за сердечным ритмом, мотивируют виртуальными подарками за уcпешно пройденную тренировку. И кажется, что все это составляет серьезную конкуренцию живым тренерам. Или нет? По мнению Андрея Жукова, основателя и идеолога Pro Trener, автора программ по функциональному тренингу, носимые устройства и гаджеты, упрощающие тренировочный процесс и анализирующие состояние нашего здоровья, — это действительно тренд номер один в современной фитнес-индустрии, но живых тренеров они едва ли заменят.

Хотя инструкторов невысокой квалификации условная «Алиса» потеснить может. «Специалисты среднего звена, условно те, кто стоят в фитнес-залах около тренажеров, скорее всего, будут уходить в прошлое, — замечает Анна Соротокина, персональный тренер, специалист по движению. — Сегодня интернет дает возможность выбирать из лучших и заниматься с ними по индивидуальной программе. Поэтому уже сейчас многие проводят с собой в зал своего личного тренера в телефоне или просто занимаются по любимому приложению».

Благо последних сейчас огромное количество. Из удачных приложений для зала можно отметить Gymshark Training, упражнения в котором удобно поделены по уровню сложности, и GymKeeper c программами для конкретных групп мышц.

Что касается нейросетей, то они, по мнению экспертов, будут хорошим вспомогательным инструментом — как это сейчас происходит в области создания текстов и дизайна. Для совсем новичков нейросети упростят вход в фитнес, ведь это самый быстрый способ получить базовые советы и простейшие упражнения. Для подросшего поколения современных цифровых интровертов, избегающих избыточного общения, они станут опцией заниматься без необходимости социализироваться, а для тренеров — быстрым способом генерировать практический контент индивидуальным клиентам. «Накормив свою нейросетку нужной информацией, в дальнейшем удобно расписывать тренировочные планы», — замечает Анна Соротокина.

Но даже учитывая все вышесказанное, выбирать между ИИ и живыми наставниками в ближайшее время нам вряд ли придется. Ведь для многих тренер — это не просто поставщик услуг, но близкий человек, почти друг. И этого обмена энергиями, которое дает живое общение, электронные помощники, конечно, не заменят.

Новый взгляд на любительский спорт

Любительский спорт переживает второе рождение. Что-то подобное мы наблюдали в советское время, когда почти на каждом предприятии была своя команда. Аналог этому явлению в наши дни — корпоративный спорт (в 2024 году участниками корпоративных соревнований стали больше 2 млн человек), а еще — традиция сборов и соревнований, организуемых фитнес-клубами, любительские забеги, эстафеты и многое другое. Главное отличие современного любительского спорта от того же советского состоит в том, что для части взрослых людей он становится путем в спорт профессиональный.

«В наши дни профессионалом можно стать не только, если заниматься с детства, но и в 30, 40, 50 лет», — считает Ирина Ротач тренер, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, эксперт по фитнесу и питанию. Особенно, по ее мнению, это заметно среди женщин — в общем более амбициозных, чем мужчин. «Вокруг меня много девушек, которые пришли в спорт взрослыми и стали выступающими спортсменками», — говорит эксперт, сама проделавшая аналогичный путь: в 25 лет Ротач начала профессионально заниматься танцами, в 38 — бодибилдингом и пауэрлифтингом.

Для тех же, кто не стремится в профессионалы, работа в команде единомышленников и участие в соревнованиях — это способ наполнить свою жизнь положительными эмоциями и событиями, которые раскрашивают повседневность и поддерживают мотивацию.

Результат или мотивация: что важнее

Из-за того что интерес к душе и сознанию становится частью фитнеса, находки психологов приходят в индустрию физической культуры. Культура повышения мотивации в том числе. «Сейчас много литературы на тему формирования и изменения привычек, есть коучи, которые работают исключительно с этой темой, и современные наставники активно пользуются их наработками», — говорит Анна Соротокина. По мнению эксперта, тема мотивации важна для тех, кто приходит в фитнес с нуля или после перерыва, например после родов или травмы.

Главное здесь — найти то, что зацепит тебя лично, и в этом смысле мы все сильно отличаемся. Одних замотивирует похвала тренера, других — лайки в соцсетях, третьих — то, как меняется их фигура в зеркале. А четвертых — возможность вовлечься в игровой процесс, в том числе с помощью VR-технологий. Среди последних сегодня — относительно привычные уже симуляторы бокса, танцев, а еще игры. Например, через приложение VRIT, созданное Nintendo, можно поупражняться в уклонении от пуль врагов, а заодно подкачать косые мышцы пресса.

«Все мы разные, и задача хорошего тренера (неважно, работает он в группе или персонально) понять, что именно работает с конкретным клиентом», — уверена Соротокина.

Ирина Ротач придерживается иной точки зрения. По ее мнению, сначала искать мотивацию, а потом двигаться за результатом не очень продуктивно. Гораздо эффективнее делать наоборот: «Лучшая мотивация — это первые собственные результаты человека. Я всегда говорю своим клиентам: начните делать хотя бы что-то, и когда появятся первые изменения — это и будет базовой ступенькой вашей мотивации. После первых итогов будут следующие, более заметные, и это подтверждение вашей работы в динамике уже закрепит желание работать».

Кстати, гибридные тренировки Ротач считает не очень перспективными как раз из-за того, что они «размазывают» результат, и оттого не очень мотивируют: «Учиться одновременно ездить на велосипеде и читать азбуку — сложнее, чем делать это по отдельности. Если вы хотите получить результат и закрепить свою мотивацию надолго, лучше выбирать что-то одно».

Влияние медицины

Если тех, кто приходит в спорт за дофамином, можно назвать «потребителями», то категорию людей, для которых фитнес — это прежде всего способ оздоровления, можно назвать инвесторами. По словам основателя и идеолога проекта SPORTDOC Евгения Кадлубинского, героя проекта «РБК Визионеры», количество таких людей с каждым годом растет: «Человечество находится в зоне глобальной инволюции (обратное развитие, движение назад): молодеет артроз, молодеет остеохондоз, и люди разворачиваются в сторону реабилитационного, оздоровительного фитнеса». Лечебная физкультура уже не ассоциируется с кабинетами в поликлиниках, а становится модным направлением, к которому обращаются до наступления проблем.

Одним из самых новых видов оздоровительной физкультуры, по мнению Кадлубинского, стали 3D-тренировки. В их основе — шаг как главный паттерн движения человека. Смысл занятий в том, чтобы сначала научится грамотно ходить (увы, мы почти все делаем это неправильно). А уже потом, когда идеальная биомеханика найдена и отработана, добавлять к тренировкам работу с весами и эластическим сопротивлением. «Тренировки, основанные на глубоком понимании биомеханики и анатомии человека, на том, что движение нашего тела — это не только сгибание и разгибание, но еще отведение, сведение, наружная и внутренняя ротация и еще множество движений, которые осуществляются в разных плоскостях, — один из ключевых современных трендов, — делится Кадлубинский. — Их в отличие от классических нагрузок в том, что они не изнашивают организм, а предупреждают изнашивание».

С ним согласна и Анна Соротокина. Биолог по первому образованию, она разработала два направления: для восстановления после родов и для решения проблем с позвоночником, но приходят к ней и те, у кого таких трудностей пока нет — чтобы предупредить их. По мнению Соротокиной, в ближайшее время нас не просто ждет эра лечебного фитнеса, но слияние фитнеса и медицины. «Уже сейчас есть тренеры, которые работают в связке с врачами общей практики, неврологами, кардиологами, нутрициологами, — говорит эксперт. — Пока что такие специалисты доступны немногим в том числе и из-за высокой стоимости услуг, но со временем этот тренд станет более массовым. По сути дела, это продолжение моды на перосонифицированный фитнес, который развивается последние десять лет».

Уход гендерных стереотипов

Еще один заметный тренд последнего времени — это стирание границ между разными видами фитнеса в отношении полов. Девушки все чаще экспериментируют с тяжелыми весами или кроссфитом. А мужчины приходят в залы для йоги и пилатеса. «Если раньше среди женщин было модно садиться на шпагат, и кругом открывались бесконечные студии шпагата, то сейчас круто уметь отжиматься, и многие девушки приходят в фитнес с таким запросом, — говорит Ирина Ротач. — Кстати, у них это получается часто лучше, чем у мужчин».

Анна Соротокина связывает эту тенденцию с повышением уровня грамотности в области велнеса: «Мы варимся в одном информационном поле, много читаем. Ни для кого уже не секрет, что йога — это не просто красивая растяжка, но и осознанность, которая нужна мужчинам не меньше, чем женщинам. И что силовые нагрузки — это не только про выносливость, но и про сохранение молодости». Ротач вообще считает, что после 40 лет акцент стоит делать именно на силовых тренировках. «После 40 лет мы ежегодно теряем один процент мышечной массы, — замечает она. — И именно силовой тренинг помогает если не набирать ресурс, то хотя бы не терять с возрастом то, что имеем, предупреждая самые разные проблемы. В том числе с позвоночником, стабильность которого обеспечивает хороший мышечный корсет».

И эта потребность жить ярко и полноценно как можно дольше, пожалуй, главное, зачем сегодня приходят в фитнес, который, кстати, с каждым годом становится все старше, в том числе и в России.

Читайте все материалы проекта «РБК Wellbeing» здесь.