«Страдающее визионерство»: о чем предупреждали апокалипсисы Средневековья

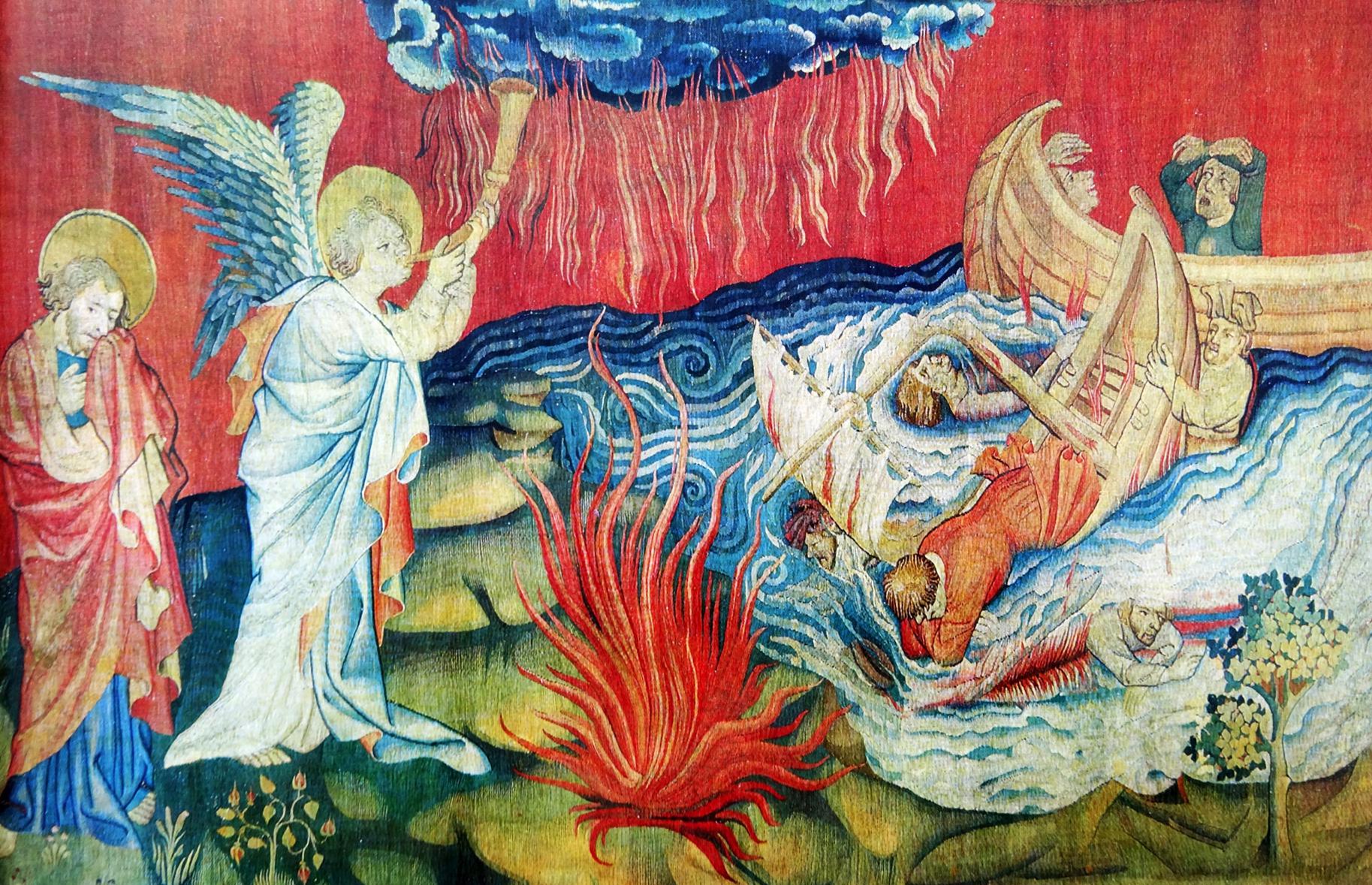

Фрагмент «Анжерского апокалипсиса»

Олег Воскобойников, историк-медиевист, доктор исторических наук, сооснователь образовательного проекта «Страдариум»

В наш культурный код давно зашита привычка отделять умозрительное от зримого физически. Умозрительное мы с легкостью отправляем в одну корзину с надуманным, религиозными догмами, суевериями. При некоторой историко-культурной чувствительности и терпимости ко всему, что слеплено из другого теста, мы готовы вчитаться или всмотреться в результаты умозрения прошлого и настоящего. Вряд ли мы станем искать в этих результатах объективную истину.

Представим себе, что видение, видение и зрение средневековая цивилизация называла одним и тем же ученым латинским словом: visio. При всей невинности этого терминологического слияния, оно легко поставит нас в тупик. Среди расхожих мифов о Средневековье почетное место занимает интеллектуальная лень нашего далекого предка. Не доверяя физическому зрению, средневековый умник обращал свой взор к горним высям. Эти выси были выданы ему христианским откровением, обоими Заветами Библии. На заре христианской эры, в первые века, откровение раскрыли Отцы Церкви, а схоластическая мысль XI‒XIV веков поставила их открытия на рельсы железной логики. Вырисовывается нехитрая картина полной умственной стагнации на протяжении тысячелетия.

В отношении физического зрения в христианской цивилизации все намного сложнее. Библия во всех своих книгах невероятно внимательна и к движениям человека, и к поведению животных, и к прихотям климата. Средневековые подвижники на Востоке и на Западе бежали от мира, но не отворачивались ни от людей, ни от окружающей природы. В аскетических писаниях 300–1400-х годов можно найти множество свидетельств неподдельного интереса к окружающему миру. А значит, и физическому зрению не отказывали в тех же возможностях, которых ждем от него мы. Витание в эмпиреях не противоречило эмпиризму мышления.

Средневековый христианин твердо — не мягче нашего — стоял на своей земле, а зрение считалось самым благородным из пяти чувств. С одной важной оговоркой: вера — это доверие услышанному, а не увиденному. Так говорил апостол Павел (Евр. 11:1), и с этим трудно было поспорить. Если бы Спаситель ждал от верующих рабской, а не свободной веры, Он сошел бы с креста (как в некогда нашумевшем фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа»). Но во что, собственно, верить, если ты все увидел своими глазами? Увиденное — тривиальность, предмет уверенности, а не веры. В этом парадоксе — один из механизмов христианской культуры в целом и средневекового ее этапа в частности.

Чему же верить, если красота земного мира бренна, горний мир по определению невидим нашим несовершенным зрением, телескопа нет, Гагарина еще ждать и ждать? Да, и он примерно за два часа на околоземной орбите Бога не встретил. Видение на века стало абсолютно вездесущей составляющей работы творческой мысли. Видения называли разными терминами, так или иначе связанными с visio, зрением. К ним принадлежали прежде всего разные формы пророчества, откровения, хождения в загробный мир, встречи с небесными силами, явления простым смертным Девы Марии и святых. И, конечно, сны!

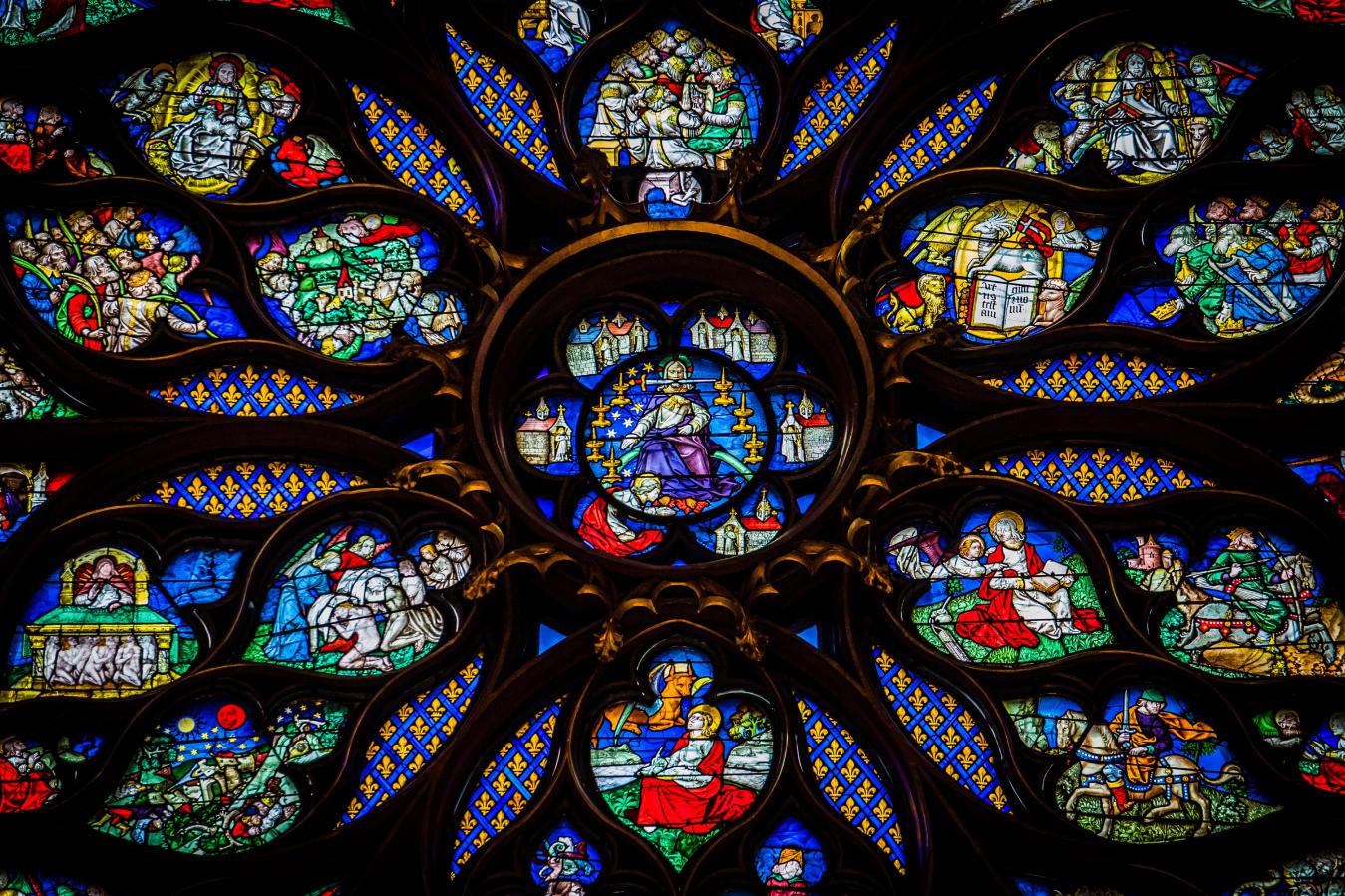

Не найти ни одного цикла фресок, в котором не было бы одного или нескольких сюжетов такого рода. Нет ни одной хроники, где герою не привиделось бы чего-нибудь судьбоносного, где ему или ей не явился бы небесный посланник. Дантовская «Комедия» целиком представляет собой такое визионерское путешествие. Парадоксальным образом именно оно дало поэту тему для создания едва ли не самого реалистического описания земного мира, западно-европейского политического космоса 1300 года. Согласимся, эта загадка заслуживает если не разрешения (вряд ли возможного), то размышления.

Последней в состав христианской Библии вошла едва ли не самая удивительная ее книга: Откровение, или по-гречески Апокалипсис. Поскольку автор называет себя Иоанном, поскольку книга невероятно возвышенна и сложна, церковное предание приписало ее апостолу и евангелисту Иоанну. Оказавшись в ссылке на греческом острове Патмос, он написал там жесткий антиимперский памфлет. Вавилонская блудница символизировала в нем Рим, ее семь голов — римские холмы, десять рогов — десять древних римских царей. Эти актуальные для конца I века антигосударственные мотивы слились под пером неизвестного автора с древней семитской апокалиптикой.

После многовековых сомнений единая Церковь все же приняла «Откровение Иоанна Богослова» в состав богодухновенного канона. То есть рассказанное в нем видение следовало отныне, примерно с 600-х годов, воспринимать как божественную данность. Попробуйте-ка почитать его как «данность»... Отношение к этому конкретному откровению навсегда осталось многозначным. Неслучайно в православной церкви оно никогда не читается во время богослужения, видимо, чтобы не смущать наши ранимые души.

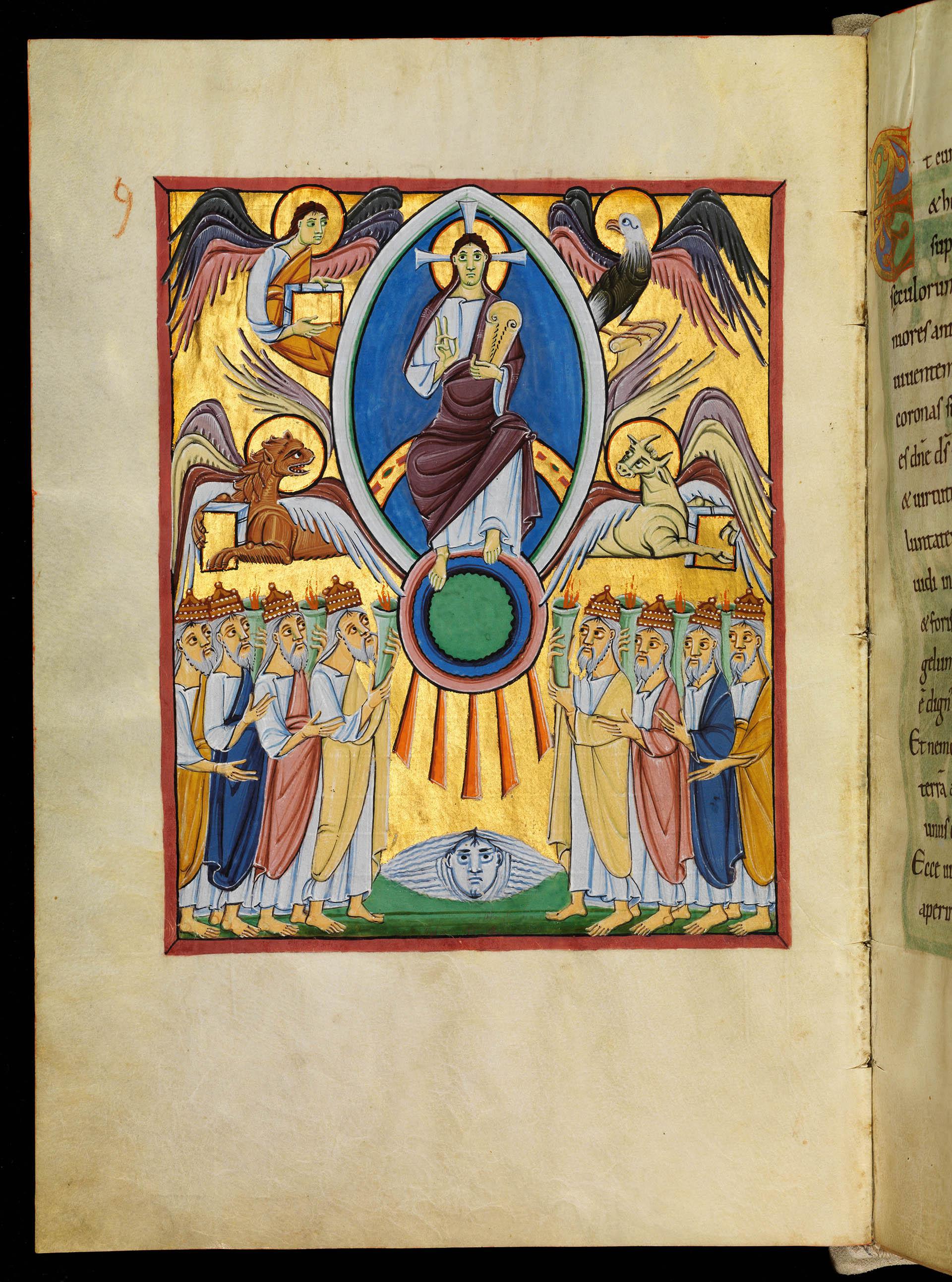

На самом деле, «жестких» моментов в обоих Заветах предостаточно, они смущали и будут смущать. Поэтому Апокалипсис уже в раннее Средневековье стал предметом ученых толкований — как в словесной форме, так и в иллюстративной. Роскошно иллюстрированные Апокалипсисы изготавливались для германских императоров — таков «Бамбергский Апокалипсис», созданный предположительно для Генриха II, таков же великолепный крупноформатный «Комментарий к Апокалипсису» Беата Льебанского, распространенный в Северной Испании и Южной Франции в X–XII веках. Он отражал настроения не только сидевших в обителях монахов, но и влиятельной светской знати. «Апокалипсис Элеоноры Прованской», графини, вышедшей за английского короля Генриха III, все что угодно, но не предмет монастырской медитации середины XIII века.

Страница «Бамбергского Апокалипсиса»

Сегодня слово «апокалипсис» неточно используется как синоним конца света. В моменты и периоды серьезных потрясений верующие в один голос с атеистами кричат об «апокалипсисе». Новозаветное Откровение говорит среди прочего и о нем. В Средние века даже возникла целая наука, целиком умозрительная, об этих самых «последних вещах», res ultimae. Ее принято называть греческим термином «эсхатология», буквально — наука о конце. Собственно, вся жизнь каждого человека на грешной земле, учит нас христианская церковь, есть подготовка и к собственной вечной жизни, и к концу света, когда каждый из нас воскреснет в собственном теле. Воскреснет либо для жизни, либо для смерти.

Средневековый человек, совсем не лишенный любопытства, больше всего жаждал узнать, когда и как оно (воскрешение) произойдет, что будет лично с ним, его предками, детьми, родным городом, соседом по парте. Кроме видения у него не было почти никаких средств хоть как-то приблизиться к этому знанию. При этом сам Спаситель не раз предупреждал все человечество в лице своих апостолов, что не дано нам знать этого часа и что придет Он, как ночной вор, без предупреждения. Обилие пророчеств и видений в словесности и искусстве Средневековья прямо противоположно этому строгому наставлению. Почему?

Средневековый мир так же глубоко тонул во зле и коснел в пороках, как любой другой. Неистребимость зла требовала какого-то объяснения. Отсюда — ожидание Антихриста, готовность встретить его самого или хотя бы его предтечу в лице дурного короля, патриарха или папы. Отсюда же — объявление любой серьезной войны чуть ли не последней войной, битвой Добра со Злом накануне второго пришествия. Перспектива пришествия Антихриста, главного действующего лица готовящейся всемирной драмы, способствовала соответствующему толкованию любых природных катаклизмов, эпидемий, войн, социальных и религиозных конфликтов, особенно расколов: все это не могло не предвещать близящийся конец. В первой половине X века, пожалуй, самого «темного» из «темных» веков, аббат Одон Клюнийский был уверен в его приближении, глядя на «волну несправедливости». Около 1000 года, затем около 1033 года, то есть через тысячу лет после рождения и распятия Христа, массового психоза, конечно, не было, во всяком случае, его было не больше, чем в 2000 году.

Однако письменные и художественные свидетельства тысячелетней давности донесли до нас отголоски страхов и надежд: тысячелетие, в течение которого, согласно обещанию Апокалипсиса, Сатана был закован, заканчивалось, следовательно, нужно было действовать. Во время Столетней войны, в конце XIV века, в замке города Анже, резиденции могущественных герцогов Анжу, появился невероятных размеров ковер, украшенный десятками изображений из Апокалипсиса. Даже в неполном виде, в котором он дожил до наших дней, при бледном, щадящем музейном освещении он производит ошеломляющее впечатление. Это не просто самое большое визуальное изложение Апокалипсиса, это едва ли не самый большой ковер в мире — длиной более 100 м. Людовик I Анжуйский не пожалел средств, чтобы украсить свои залы таким монументальным напоминанием о смерти. Более того, ковер был не просто украшением, он был задуман как зрительное подспорье для публичных чтений Откровения. Повествование здесь как бы скандируется регулярным появлением внушительной фигуры чтеца, держащего в руках книгу с текстом.

Автор Апокалипсиса, апостол Иоанн Богослов, также присутствует в сценах, как бы свидетельствуя об истинности того, что изображено, и приглашая к диалогу, раздумью, созерцанию. Нам кажется странным такой способ отвлечься от дел насущных, неурядиц и катаклизмов, разрывающих природу и человеческое общество. Тем более что речь идет об одном из самых блестящих феодальных дворов Северной Европы. Средневековый человек не забывал о действительности, не бежал от нее, но она обретала для него свой реальный смысл лишь в контексте вечности. Смерть ходила рядом, война воспринималась как сбывшийся Апокалипсис.

Виновники требовали немедленного сведения счетов средствами языка и живописи. Пороки требовали литературного воздаяния здесь и сейчас, а добродетели — такого же немедленного восхваления. Именно способность видеть за поверхностью вещей этот мировой порядок дала средневековой культуре ее лучшие силы и лучшие произведения, включая дантовскую «Комедию» — едва ли не величайший памятник визионерской литературы в истории Европы.

Пессимизм и оптимизм в коллективной психологии Средневековья соседствовали ровно так же, как сегодня. Параллельно с традиционными потусторонними перспективами начиная с XII века появились новые тенденции. В них четко прослеживается надежда на то, что концу света будут предшествовать изменения к лучшему и даже наступление своего рода христианского золотого века. Зачатки такой позитивной эсхатологии находятся в ранних «видениях» о последнем императоре. Они восходят к «Откровению псевдо-Мефодия», написанному в VII веке по-сирийски, очень скоро переведенному на греческий и затем, около 700 года, на доступную Западу латынь. Это один из самых популярных текстов Средневековья и раннего Нового времени. «Откровение» обещает, что до Антихриста в мир придет римский император, который подчинит себе все народы, обратит их в христианство и восстановит мир на земле.

Средневековье никогда не забывало о том, что при язычнике Октавиане Августе знаменитый храм Януса был впервые закрыт, символизировав умиротворение ойкумены. Умиротворение в политике промыслительным образом совпало с Боговоплощением. В X–XI веках, также следуя более древним греческим образцам, возник латинский текст «Тибуртинской сивиллы». Она также пророчествовала, что скоро придет император, который за 120 лет своего правления возродит настоящее христианство и принесет людям небывалое доселе благосостояние. В последующие века «Сивиллины книги» стали исключительно популярны, поэтому знаменитые микеланджеловские фигуры сивилл на потолке Сикстинской капеллы являются данью доброй средневековой традиции. Причем здесь они использованы для эсхатологического прославления земной власти — заказчиков великого художника.

Политические «пророчества», писавшиеся обычно после того, что они предвещали, имели ярко выраженный милленаристский характер. Видение же как форма повествования гарантировала в глазах читателя их надежность не хуже, чем выкладки экономистов и политологов наших дней. Они отражали, кроме прочего, распространенную в кругах знати надежду на умиротворение. И это вполне объяснимо, поскольку появление и распространение подобных текстов совпало по времени с разгулом феодальной вольницы и нашествиями на Центральную Европу диких еще норманнов (викингов) и венгров. Параллельно с размышлениями над концом света многие прелаты прилагали реальные усилия по замирению бесконечно враждовавших между собой баронов. Их поддерживала часть светской знати, и движение получило название «Божьего мира».

Пророчества и видения обещали довольно длительное время благоденствия в будущем, но не предлагали ничего менять в повседневной жизни. Структуры мироздания и общества оставались незыблемыми. Никакая конкретная общественная проблема не затрагивалась авторами пророчеств, они концентрировали свое внимание на абстрактном возвеличении своей монархии, придании ей исключительной, промыслительной роли в судьбах человечества. В этой роли могла выступать и Византия, и Священная Римская империя, и государство франков, постепенно приобретавшее очертания современной Франции, и Московская Русь.

Видение как форма повествования гарантировала в глазах читателя их надежность не хуже, чем выкладки экономистов и политологов наших дней.

Только в XII веке представления о будущем начали существенно меняться. Баварский каноник Герхох Райхерсбергский выступил с резкой критикой политических интриг и лицемерия высшего клира, приспешников Антихриста. Одновременно он приписал некоторые черты Антихриста и императору Генриху IV, сражавшемуся против папства во второй половине XI века. Прежде всего, очищение церкви должно было, по его представлениям, предшествовать концу.

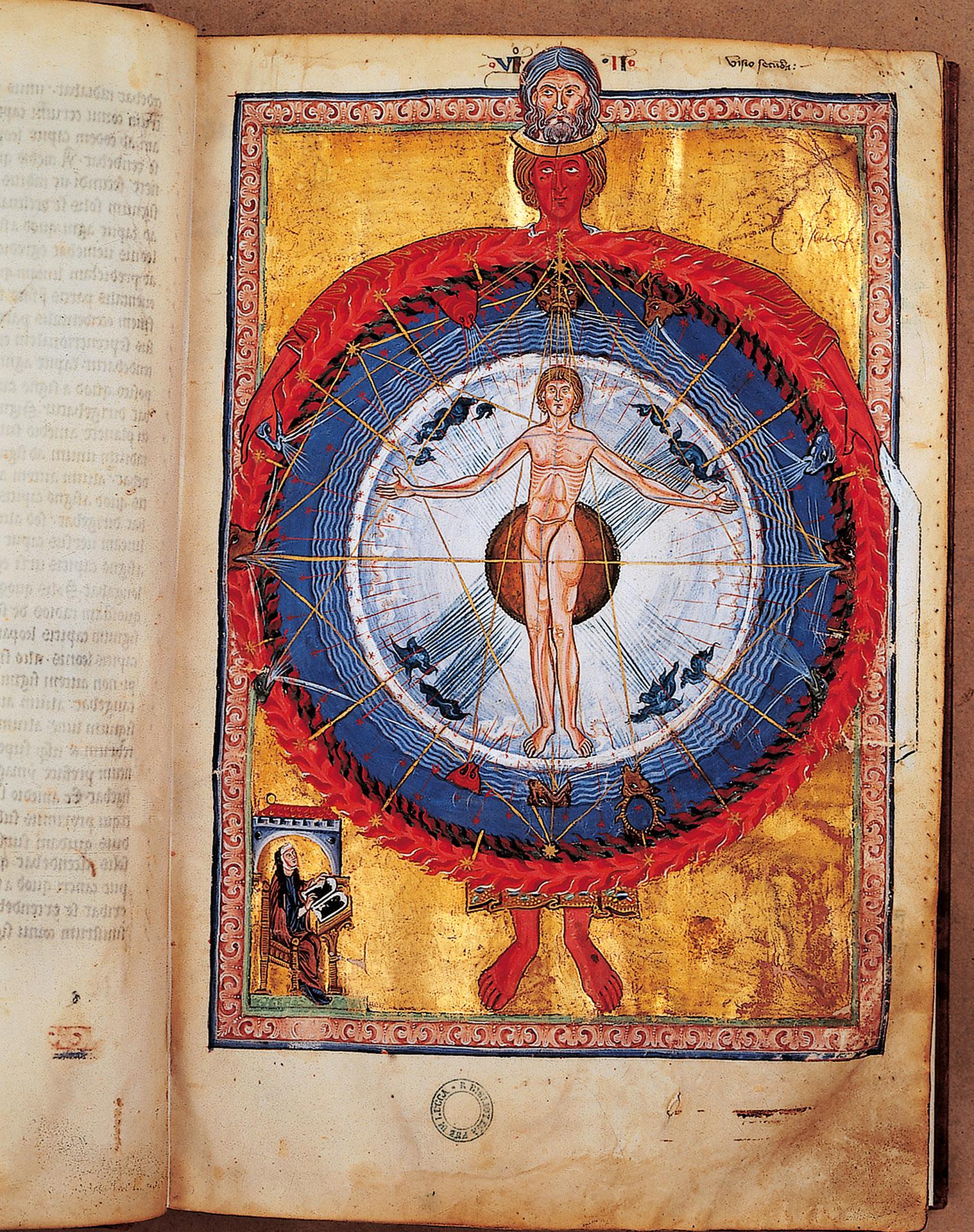

В середине XII века Хильдегарда Бингенская, одна из самых оригинальных писательниц Средневековья, в сборнике видений «Книга о божественных делах» обвиняла клир в том, что он оставил идеалы бедности апостольского века и поддался пороку алчности. За это он будет наказан: светские князья, по наущению еретиков, обрушатся на священников, лишат их богатств. Тогда из пламени пожаров, насилия и несправедливости церковь воспрянет в новом, совершенном обличии, а клир заблистает, «как чистое золото», тогда божественная истина зазвучит в словах проповедника, исполненного Духа Святого, и многие язычники обратятся в христианство, слушая его, тогда праведные правители перекуют мечи на орала. Но Хильдегарда уверена, что это время, совсем уже близкое, продлится недолго, оно лишь подготовит пришествие Антихриста, сына Сатаны и блудницы.

Страница «Книги о божественных делах»

Подкрепляя истинность своих видений, ученая аббатиса подчеркивала, что она не спала, но бодрствовала, что и показано на иллюстрациях, сопровождавших текст этого замечательного произведения, созданных под ее непосредственным контролем. Если приглядеться к миниатюре, видно, что она сама записывает видение, в буквальном смысле изливающееся ей прямо в глаза из небольшого окошечка. И хотя само по себе оно открыто только Хильдегарде, за ней наблюдает кто-то из сестер ее монастыря, а рядом, в соседней келье, сидит монах-секретарь. Она не одна, значит, в голове у нее — не фантазмы.

Первая книга видений, «Путезнание», к счастью, в 1140-х годах получила одобрение Бернарда Клервоского, а затем и благословение его ученика, папы Евгения III. Санкция церкви сделала из этой действительно неординарной аббатисы первую настоящую пророчицу Средневековья, сподобившуюся, вместе со своей современницей Елизаветой из Шёнау, канонизации. После смерти ее не читали, но при жизни к ней прислушивались сильные мира сего, включая Барбароссу. Ей даже разрешено было покидать свой монастырь для проповедей в других диоцезах — случай среди монахинь беспрецедентный.

Если бы не Бернард с понтификом, неизвестно, как сложилась бы судьба женской мистики, полностью основанной именно на видениях. Она расцвела после Хильдегарды и успешно дожила до Нового времени. Впрочем, с женскими видениями и позже было непросто: их политическая сила была велика, и при неудачных обстоятельствах можно было попасть на костер — история святой Жанны д’Арк лишь самый знаменитый случай. Личное видение, кто бы ты ни был, должно было найти коллективный консенсус, стать всеобщим достоянием. Так, резец Бернини обессмертил в мраморе глубоко личный, визионерский, но и психосоматический телесный опыт святой Терезы Авильской.