Канны-2025: альфа-самки большого кино

«Умри, моя любовь» Линн Рэмси

В ассортименте фильмов на тему женской истерики, бессмысленной и беспощадной, которую зачем-то раз за разом поднимают сами женщины-режиссеры, как будто бы сейчас, на новом витке эмансипации, у них нет других тем, — картина многоопытной Линн Рэмси «Умри, моя любовь» (Die, My Love) — бесспорно, самая виртуозная. Смотреть фильм, вдохновленный самим Скорсезе и мастерски играющий на расшатанных нервах публики, никогда не скучно, но в итоге и ему не удается добавить ничего нового к теме женской токсичности.

В истории женщины по имени Грейс, испытывающей серьезные психологические проблемы после рождения ребенка, Дженнифер Лоуренс бесстрашно обнажает зубы (она ползает на карачках, рычит, сдирает ногтями обои и сеет вокруг себя хаос) и целлюлит, воплощая на экране замысел режиссера представить на экране клинически экстремальный «портрет явления». Фильм, до предела наполненный разнообразными проявлениями безумия (эротическими фантазиями героини в том числе), фиксирует разрушение семьи вроде бы на совершенно пустом месте: была любовь и страсть, но вот жена в буквальном смысле вцепляется мужу (несчастный Роберт Паттинсон) в глотку, ругает его импотентом и всякими другими плохими словами.

Степень выгорания героини такова, что при ее появлении в лесу начинает полыхать даже лес. Степень режиссерского мастерства Линн Рэмси такова, что по сравнению с ним могут отдохнуть другие «женские фильмы».

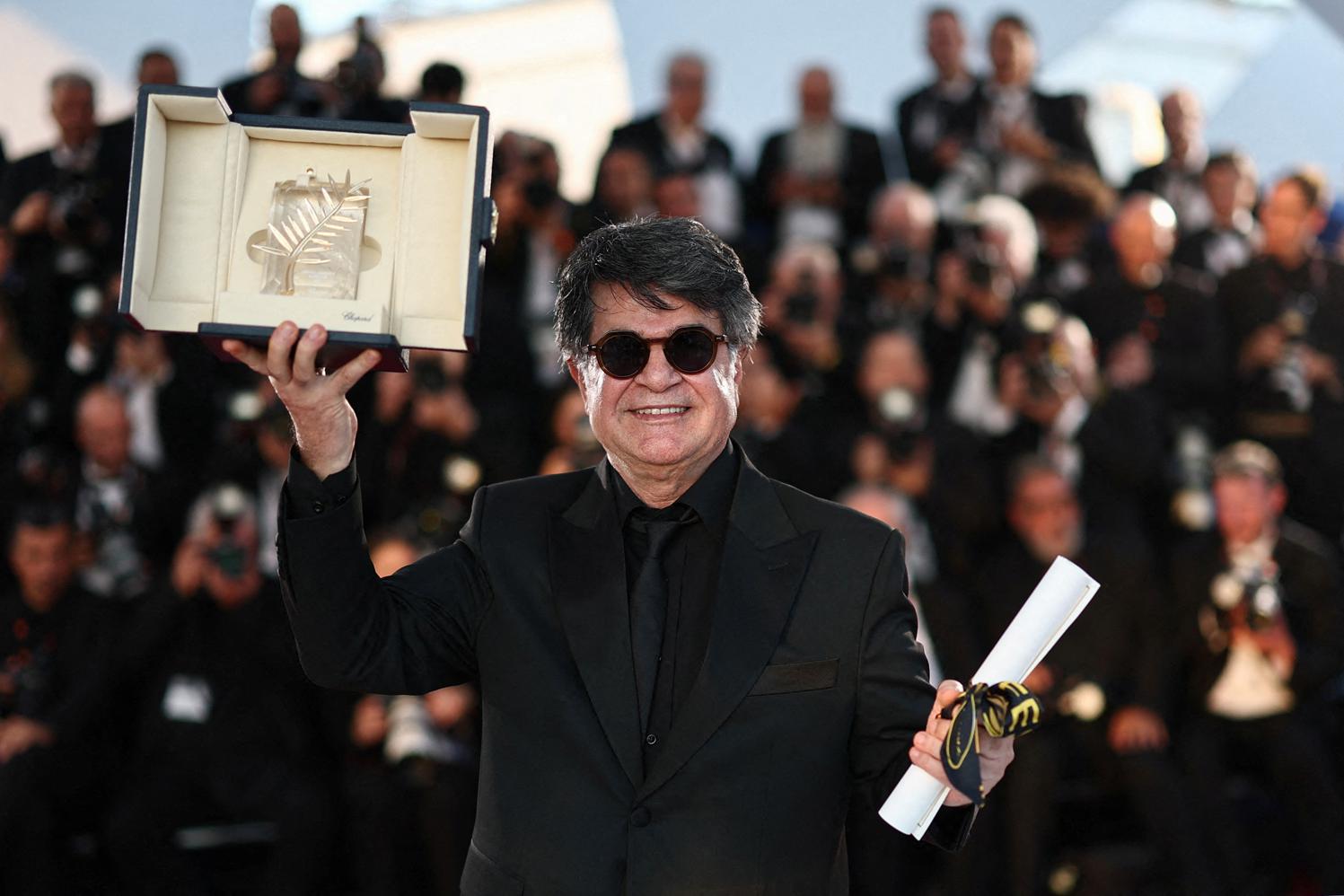

«Альфа» Жюлии Дюкурно

Если персонаж Дженнифер Лоуренс расшибала лбом стеклянную дверь, то героиня «Альфы» (Alpha) — нового усилия Жюлии Дюкурно, чей «Титан» несколько лет назад удостоился «Золотой пальмы», а потом с треском провалился по всему миру, — расшибает лоб уже о кафель бассейна, окрашивая кровью его синюшно-хлорированную воду.

Когда истерика не является предметом исследования, она может стать «творческим методом». Режиссер «боди-хорроров» Дюкурно явно страдает нервным тиком, будучи не в состоянии ни минуты посидеть спокойно: то включает Бетховена, то стробоскоп, ее 13-летняя героиня Альфа то зачем-то лезет в молнию на стропила, а то на нее обрушивается потолок, она то решает потерять девственность, то решает ее не терять, а лучше сыграть ночью в футбол, а еще лучше перепробовать все смертные напитки на дискотеке, где топчутся мраморными ногами полумертвые женщины. Мрамор — это то, во что, по версии Дюкурно, станут превращаться люди в результате распространения нового вируса.

В начале фильма кто-то из одноклассников сделал лежавшей в отключке Альфе татуировку «А» на ее руке, и вот полфильма бедная мать (Голшифте Фарахани) мается, не передался ли девочке вирус, от которого человек постепенно превращается в мраморную статую и окаменевает в агонии, как дядюшка Альфы Амин (исхудавший и изможденный до последней возможности Тахар Рахим), продолжающий, впрочем, являться маме и дочке в горячечных видениях, пока не рассыпается наконец в пыльную труху.

«Ренуар» Тиэ Хаякавы

После тяжелого случая Дюкурно фильмы, посвященные онкологии, уже не вызывают такого ужаса. Заунывный японский «Ренуар» (Renoir, в честь висящей на стене репродукции, а также импрессионистской манеры Тиэ Хаякавы) — еще одна вылазка в поэтический мир детства с его фантазиями, первым столкновением с реальностью и в меру косноязычным рассказом о том, «как я провел этим летом». 11-летняя Фуки может блеять как овца и ржать как лошадь, а также увлекаться практической магией, но вылечить отца, умирающего от рака, не может ни она, ни лекарство за миллион иен, которое он покупает у шарлатана, попутно обольстившего его жену. Действие происходит в 1980-е, интернета еще нет, но 11-летняя девочка, познакомившись по телефону с педофилом, отважно отправляется к нему на свидание, анекдотически, как в ситкоме, прерванное неожиданным возвращением матери. Что тут еще скажешь?

«Нино» Полин Локес

В продолжение темы серьезных заболеваний, непременно присутствующей во всех фестивальных лайнапах, в программе «Неделя критики» показали дебют француженки Полин Локес «Нино» (Nino) — лирическую зарисовку о нескольких днях из жизни 28-летнего парня по имени Нино (восходящее канадское дарование Теодор Пеллерен). Вначале ему диагностируют рак горла — как объясняет фильм, болезнь молодых людей, напрямую связанная с оральным сексом. Утром в понедельник у Нино первый сеанс терапии, и до этого времени ему обязательно нужно найти друга, который будет рядом в эту ответственную минуту, а также сдать биоматериал, ибо шансы стать отцом после лечения, увы, не столь велики. Обе задачи оказываются непросты в выполнении, хотя по факту у Нино все получается как нельзя лучше, с чем его можно только поздравить.

Фильмы такого рода немыслимы без финального оптимистического взгляда в будущее, иначе их просто никто не станет смотреть. В кино тему рака начала разрабатывать Аньес Варда: в ее шедевре «Клео от 5 до 7» (1962) молодая певица практически в режиме реального времени ждала результатов анализов — финал оказывался достаточно оптимистическим. «Нино» следует подобной драматургической канве, но по понятным причинам уже не может похвастать оригинальностью: тема рака возникает в кино с завидной регулярностью и трудно сказать, о каких его видах еще не был снят фильм (было бы интересно почитать социологическое исследование о популярности таких фильмов у зрителя, хотя и без него есть некоторые догадки на этот счет). Конечно, это отражение «новой нормы», когда онкологическими заболеваниями болеет все больше людей, но, с другой стороны, они уже не являются тем приговором, которыми были во времена «Клео».

«Любовные письма» Алис Дюард

С радостями и проблемами материнства разбираются и показанные в «Неделе критики» французские «Любовные письма» (Des preuves d'amour) дебютантки Алис Дюард. Скорое рождение ребенка тоже вызывают в героине (Элла Румпф) разнообразные сомнения (в собственном терпении, например) и вопросы по отношению к собственной матери (Ноэми Львовски) — знаменитой пианистке, совершенно не утруждавшей себя ее воспитанием, отчего у дочери теперь комплекс недолюбленного ребенка. Она честно пытается подготовиться к предстоящей миссии — волонтерит в качестве няни с малолетними детьми друзей, посещает вводные курсы по деторождению, на которых падают в обмороки мужчины, — но ничего из этого не в состоянии подготовить ее к предстоящему ужасу и счастью.

Режиссер далека от идеализации процессов вынашивания, рождения и воспитания детей, но отнюдь не впадает и в чистую физиологию, всегда находя ее связь с тем, что творится в голове и душе женщины. Ее фильм — «любовное письмо» современной матери во всем многообразии ее социальных проявлений.

«Да будет воля моя» Джулии Ковальски

В «Двухнедельнике режиссеров» показали еще один вызывающий хоррор (польско-французский, сельскохозяйственной тематики) — «Да будет воля моя» (Que ma volonté soit faite) Джулии Ковальски. Еще одна парабола о подавлении женщины еще раз заставит поежиться видавшего виды фестивального зрителя. Действие разворачивается где-то на французских задворках, в польском деревенском кругу — для автора это средоточие всего ужаса мира, вместилище токсичности и морально-нравственной деградации. Девушку по имени Навойка (героическая Мария Вробель) притесняют отвратительные мужчины на ферме и в семье, а она безропотно батрачит на отца и братьев в отсутствии матери, чье «проклятие» она унаследовала. Свою фрустрацию Навойка вымещает на ни в чем не повинном теленке — будучи одержима злым духом, она испытывает приступы, в которых ей видятся огонь и различная расчлененка. Коровы и без того подвержены болезням, и эту порчу навел на них явно навойкин злой глаз. Но явно не героиня, по мысли автора, срочно нуждается в экзорцизме. Изгнать бесов необходимо из того омерзительного окружения, что довело ее до такого невменяемого состояния.

В финале Навойка, не посмотрев фильм «Умри, моя любовь», поджигает лес вокруг себя (удивительно, как страдает вокруг нее живая природа, сама же она, будучи альтер-эго автора, всегда остается нетронутой) и, обмазавшись нечистотами, обнаженная проходит средь односельчан, обдавая их осуждающим взглядом. Накануне ее звероподобные родственники прикончили свободолюбивую городскую жительницу, смущавшую их откровенными нарядами, — она была единственным светлым пятном в жизни сельчанки. И вот теперь, расцепив кулаки мужской токсичности, Навойка с гордостью занимает ее место.

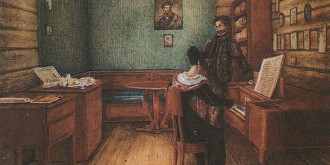

«Девушка в снегах» Луиз Эмон

Там же в «Двухнедельнике» состоялась премьера атмосферного дебюта Луиз Эмон «Девушка в снегах» (L’Engloutie / The Girl in the Snow) — готической аллегории на тему мягкой женской силы, способной не только выживать в ультрапатриархальном окружении, но и оказывать на него вполне убийственное воздействие. В отсталую альпийскую деревушку на грани веков — прошлого и позапрошлого — прибывает молодая учительница начальных классов (отличная молодая итало-французская актриса Галатея Беллуджи выглядит настолько неиспорченной, что все последующее вызывает небольшой эстетический шок). Ее героиня по имени Эме, наоборот, испорчена образованием, подтолкнувшим ее к заразе феминизма и социализма. Пожилые жители деревни, как могут, протестуют против ее методов — например, против пропагандируемого ею обычая мыться хотя бы раз в месяц (это не просто не вредно, но даже полезно, утверждает юная прогрессистка). Будучи девушкой довольно раскрепощенной, Эме отнюдь не подавляет в себе эротическое начало: в одной из первых же сцен она предстает мастурбирующей в процессе чтения книжки Декарта. Поскольку половина фильма снята практически в темноте, при свете лучины, не очень понятно, что делает Эме с увесистой сосулей, прихваченной ею в ванну. Может быть, правы были старухи, и ей не стоило мыться так часто? Впрочем, если суеверные старцы видят в тебе ведьму, то не лучше ли ею стать, хотя бы из инстинкта самосохранения? Вкусив любви Эме, молодые охотники модельной внешности (Матье Лукси и Самюэль Кирше) один за другим погибают в снежных бурях, но девушка остается безучастна по отношению к этим драматическим фактам. Непроницаемый «летний» финал указывает на то, что Эме как минимум не остановится в деле уничтожения мужчин. На это же указывает и очень своеобразный звуковой ряд, скептически или даже цинично комментирующий происходящее на манер классических итальянских джалло.