Зачем Толстому устрицы? Кулинарный подтекст известных романов

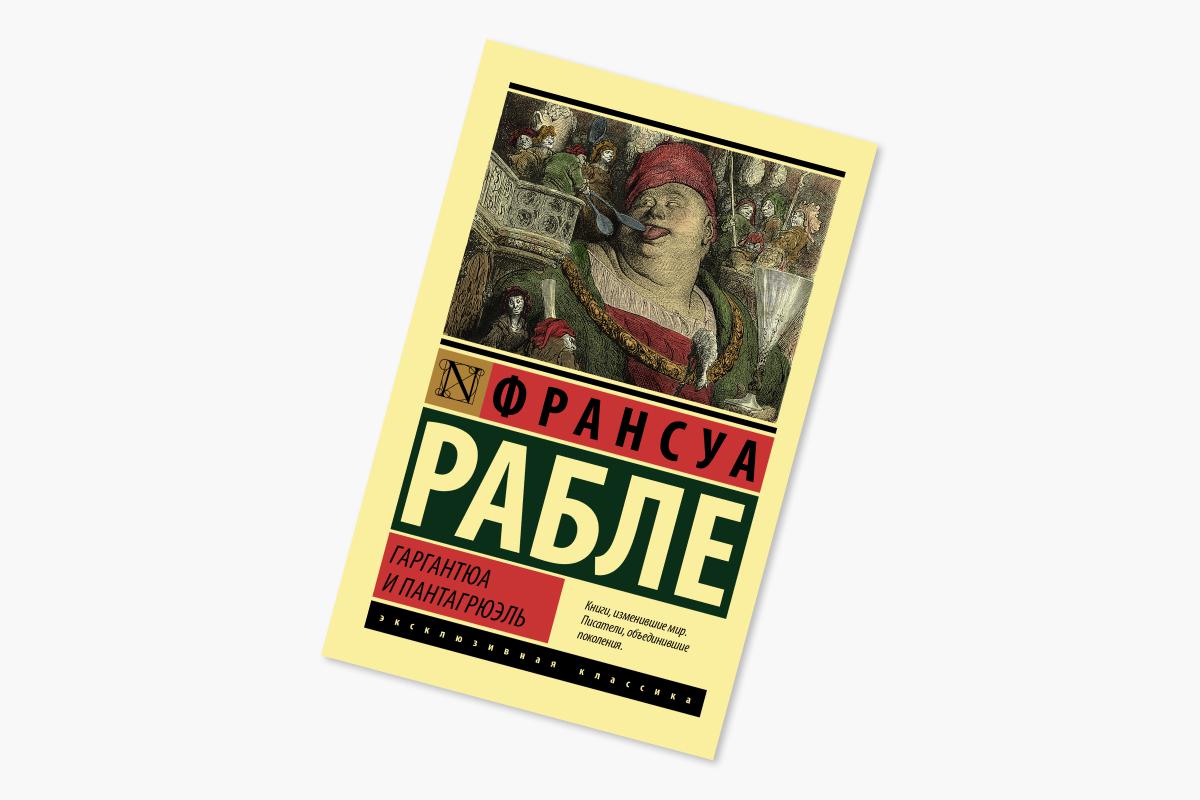

Еда как праздник: Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1564)

Европейский роман начался за столом. Это не просто стилизованный под Кундеру или Вайля филологический афоризм: первый прозаический эпос — история великанов-обжор Гаргантюа и Пантагрюэля, придуманная французским монахом, математиком и эрудитом Франсуа Рабле. Здесь дети рождаются из ушей (поскольку живот матери забит требухой), ведут войска против армии Колбас, а серьезные философские вопросы решают во время нескончаемых застольных бесед.

Теоретик литературы Михаил Бахтин в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» отмечал важную особенность пышных трапез, которые по любому поводу закатывают герои книги. Это не индивидуально-эгоистичное, замкнутое на себе наслаждение, а нескончаемый пир на весь мир, вовлекающий в свою орбиту всех желающих вне зависимости от их места в социальной иерархии. Это праздник, где всего всегда с лишком, «от пуза». Впрочем, у гастрономических оргий есть и другой — куда более мрачный — аспект: можно прочертить прямую от Рабле до Сада с его монструозными обедами, во время которых деспотичные распутники пополняли свою сексуальную энергию.

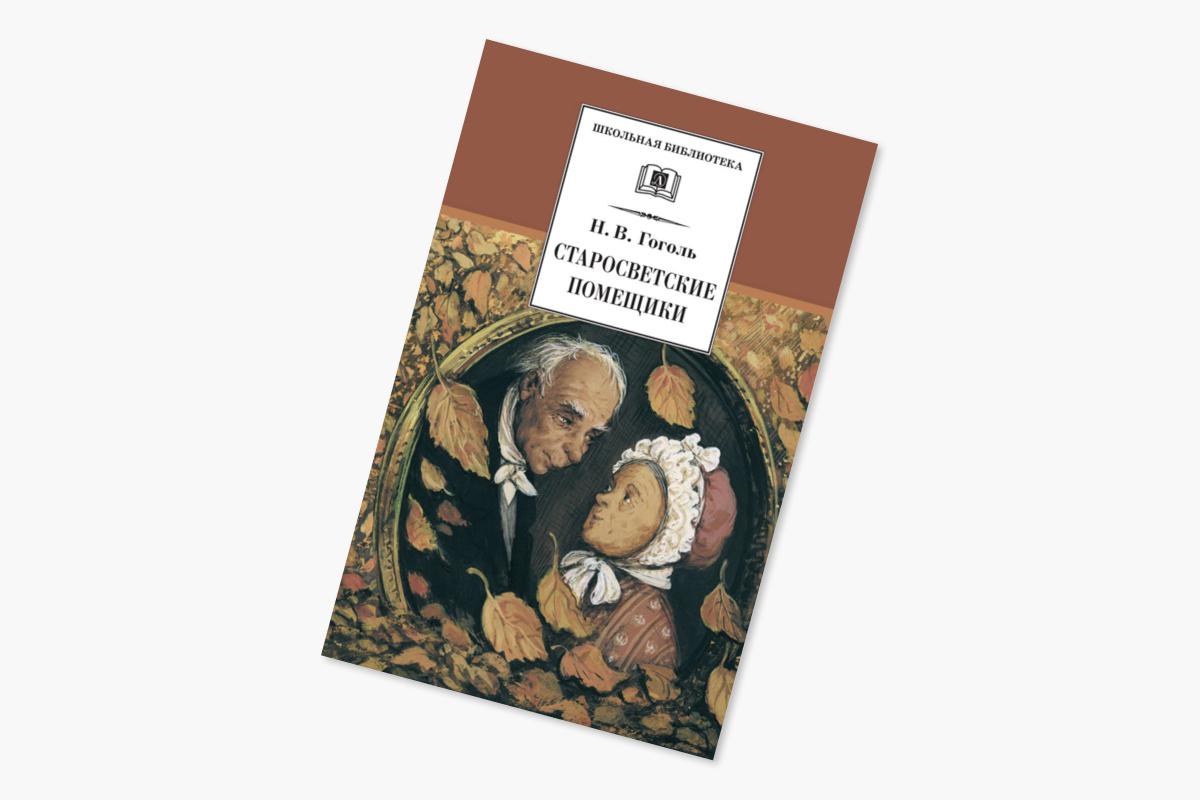

Еда как признание в любви: Николай Гоголь, «Старосветские помещики» (1835)

Гоголь во многом наследует раблезианские традиции: обоих писателей отличала любовь к спискам, гротескному юмору, телесной — кулинарной в первую очередь — стороне жизни. Именно пища составляет смысл существования старосветских помещиков Товстогубов — пожилой, бездетной и абсолютно счастливой пары малороссийских дворян. С раннего утра до позднего вечера в их усадьбе готовят и поглощают еду: от пирожков и рыжиков до узвара с сушеными грушами. До отвала здесь кормят и гостей: рассказчик ностальгически вспоминает, как ужасно объедался у Товстогубов. Собственно, питье и кушанье становится для персонажей способом объяснения в любви друг к другу и к ближним.

Великое мастерство Гоголя в том, что в интонации его повествователя чувствуется не только ирония («Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит» — с чего бы, действительно), но и благодарность, нежность и восхищение. Читатель же испытывает страшный голод — и, может быть, дочитывает повесть, сам надкусывая коржик, или арбуз, или вареник с ягодами.

Еда как литература: Лев Толстой, «Анна Каренина» (1877)

«Степан Аркадьич дорогой сочинял меню». В тщательно продуманных романах, подобных «Карениной», такой курсив (и такой нетривиальный выбор глагола) сигнализирует: предстоящий обед не сцена, но сценарий, и задача внимательного читателя — правильно его интерпретировать. Свою трактовку обеда Стивы и Левина в свое время предложил писатель и литературовед Дмитрий Быков (признан иноагентом). Перед нами — тизер всего романа, анонс основных сюжетных коллизий и даже эпилога. Устрицы — мощный афродизиак, намек на сексуальное измерение книги. Суп из кореньев — метафора ранней, весенней стадии любви Кити и Левина. Пулярка в эстрагоновом соусе — сочетание материнского и вместе с тем плотского: линия Анны. Рыба тюрбо под не свойственным ей густым соусом — положение Левина, помещика-мужика, оказавшегося в свете. Ну а десертный салат «Маседуан» — предвестие финала романа, в котором Вронский отправляется добровольцем на Балканы.

В лекциях по литературе Набоков обращал внимание на структурное значение многоярусного пирога на свадьбе Эммы и Шарля Бовари; Толстой в своих композиционных экспериментах идет дальше, предвосхищая трапезы символической эпохи с ее мадленками («В поисках утраченного времени») и жареными почками («Улисс»).

Еда как утешение: Антон Чехов, «Крыжовник» (1898)

«Крыжовник» — один из самых хрестоматийных рассказов Чехова. И самых загадочных. На поверхности — линейная, дидактичная даже история человека, посвятившего себя невысокого полета мечте: стать хозяином поместья и выращивать там собственный крыжовник. Рассказчик пытается убедить нас, что это — жалкая, недостойная образованного человека цель; что рядом с каждым счастливым человеком должен стоять «кто-нибудь с молоточком», напоминая ему об окружающей несправедливости; что надо пожертвовать собой ради ближнего.

Вроде бы нечем крыть — да только художественная логика этого переливчатого рассказа противится активистскому прочтению. Моралист, может быть, прав, но это не имеет значения: жизнь, прожитая без удовольствия, без любования ненужным и необязательным — да вот хотя бы этим кисловатым крыжовником, — пустая, бессмысленная жизнь. Так из грозно-обличительного символа крыжовник превращается во что-то очень родное. И страшно уязвимое — учитывая, как скоро вырубили вишневый сад и раздавили все ягоды.

Еда как пацифизм: Томас Пинчон, «Радуга тяготения» (1973)

Пинчон и заговоры, Пинчон и власть, Пинчон и вещества — но чтобы Пинчон и еда? Ну вообще-то да: одна из первых сцен «Радуги тяготения» — грандиозный Банановый завтрак, который авантюрист и разведчик Пират Апереткин готовит для соседей по лондонскому сквоту. Столы в помещении ломятся от банановых омлетов, сэндвичей с бананами, банановой запеканки, бананового пюре, бананового сиропа, банановых вафель, банановой медовухи, банановых круассанов, бананового креплаха, банановой овсянки, бананового джема, бананового хлеба — и прочего, прочего, прочего.

На дворе 1944-й, а шпион вместо доклада об испытании немцами новой сверхзвуковой ракеты проводит утро сначала в теплице, а потом на кухне — демарш, если не госизмена. Банан — его озорная расцветка, и хулиганская форма с сопутствующей ей метафорикой — это, понятно, и есть бытовая, низовая антитеза смертоносной «Фау-2». Говоря еще проще, герой (и, надо полагать, стоящий за его спиной автор) показывает банан войне, разрушениям, смерти и собственному страху.

Неудивительно, что художник поместил этот фрукт на обложку A Gravity's Rainbow Companion Стивена Вайзенбергера — авторитетнейшего путеводителя по одной из самых запутанных книг XX века.

Еда как автопортрет: Владимир Сорокин, «Моя трапеза» (2000)

Это сейчас — после десятка интервью, профайлов, документального фильма, сборника эссе «Нормальная история» — мы хоть немного представляем себе, чем живет Владимир Сорокин. Для многих поклонников первым знакомством с подлинным (в сорокинском случае это слово особенно хочется закавычить) миром автора стал рассказ «Моя трапеза» из сборника «Пир» — того самого, откуда «Настя», «Лошадиный суп» и «Жрать!».

«Трапеза» — короткий шедевр русского автофикшена, иронично-подробный отчет о том, как после лыжной прогулки накануне Рождества Владимир Георгиевич очень проголодался и изготовил себе плотный обед. Бутерброды с паштетом и икрой, щи, белуга, гречневая каша, бычья вырезка, виноград, водка, вино, коньяк — и параллельно телефонные разговоры с друзьями, чтение «Хазарского словаря», пародии на Сталина, игры с собакой Саввой.

Автор экстремальных текстов предстает перед своими читателями в образе гедониста, который раздумывает о том, чтобы перестать есть мясо, проклинает московские суши и сетует на то, что стало нечего читать. Убедительное доказательство того, что литературным экспериментам совершенно необязательно должна сопутствовать фриковатость в жизни. Напротив, так — чудовищные вселенные «Нормы» и «Сердец четырех» отдельно, а вдумчивое «обэдо» отдельно — гораздо радикальнее.

Еда как наказание: Джонатан Франзен, «Поправки» (2001)

В «Поправках» Джонатана Франзена можно выделить сразу несколько эмоциональных пиков в зависимости от того, какому персонажу этой семейной саги вы сопереживаете больше всего: автор позаботился, чтобы свой катарсис испытали даже фанаты скучноватого, правильного Гари. Так, кульминацией романа с точки зрения старшего поколения можно считать сцену семейного ужина, которая разворачивается примерно в середине книги.

Чудовищно невкусное блюдо — обваленная в сухарях печенка, пюре из брюквы, несколько трагичных ломтиков бекона — жестокая издевка, которую недолюбленная жена Инид бросает в лицо бесчувственному мужу Альфреду. Жестокая — потому что Инид знает: консервативный супруг никогда не будет критиковать ее стряпню, проглотит, стерпит. А еще потому, что настоящей жертвой гастрономической пытки становится их младший сын Чиппер, которому отец запрещает выйти из столовой, пока он не расправится с едой.

«Тот, кто слишком долго сидит над тарелкой — потому что наказали, или из упрямства, или от нечего делать, — уже никогда не выйдет из-за стола. Некая часть души останется там на всю жизнь». Так, в общем, и произошло.