Визионеры в балете: Нижинский, Баланчин, Нуреев, Эк

Рудольф Нуреев и Вероника Тенант в балете «Спящая красавица», 1972

Вита Хлопова, историк танца, исследователь современной хореографии, создатель проекта о современном танце No Fixed Points

Кажется, что балет не терпит девиаций от канонов в сторону экспериментов, потому что столетиями окаменевал и к XIX веку достиг своей безупречной формы. «Балет балетов», как называют «Спящую красавицу» историки, наглядно показывает, из чего складывается мощь идеального балетного спектакля. Масштабный кордебалет, желательно идеально и синхронно танцующий. Сложнейшие дуэты и соло без права на малейшую ошибку. Понятный базовый сюжет, который считывается моментально. На протяжении 400 лет, что примерно существует балетное искусство, оно движется по накатанной траектории, следуя которой достаточно просто наращивать мощь и технику. Балету не нужны визионеры, ему нужны талантливые люди, которые знают, как доводить до идеала уже существующий уровень исполнения. Но порой то тут, то там появляются дерзкие умы, которые в этом устойчивом мире обязательно наведут беспорядок и случайно попутно изменят историю.

Когда балетная история дошла до «балета балетов», а это было в 1890 году, стало понятно, что сочинить что-то более мощное, величественное и роскошное, чем «Спящая красавица», уже совершенно невозможно. И надо было либо просто мультиплицировать ряды кордебалетов, выводя на сцену сотни одинаковых артистов, филигранно исполняющих одну и ту же хореографию, либо добавлять технических «оборотов» в танец, заставляя артистов совершать в разы больше поворотов вокруг себя, еще выше прыгать, еще быстрее танцевать, то есть доводить балетный спектакль до абсурда.

Примерно в это же время появился человек, который, не умея ни танцевать, ни ставить, ни сочинять, разрубил этот гордиев узел, предложив балетному искусству XX века двигаться совершенно в ином направлении. Речь идет, конечно, о великом импресарио Сергее Дягилеве, чья антреприза «Русский балет» навсегда изменила траекторию развития хореографического искусства XX—XXI веков.

Александра Данилова и Антон Долин в Le Bal Джорджа Баланчина, «Русский балет» Дягилева, 1929

Его труппа просуществовала всего 20 лет, причем обрамив годами своей жизни Первую мировую войну, но мы до сих пор не можем спокойно осознать, что же в действительности им всем удалось сделать.

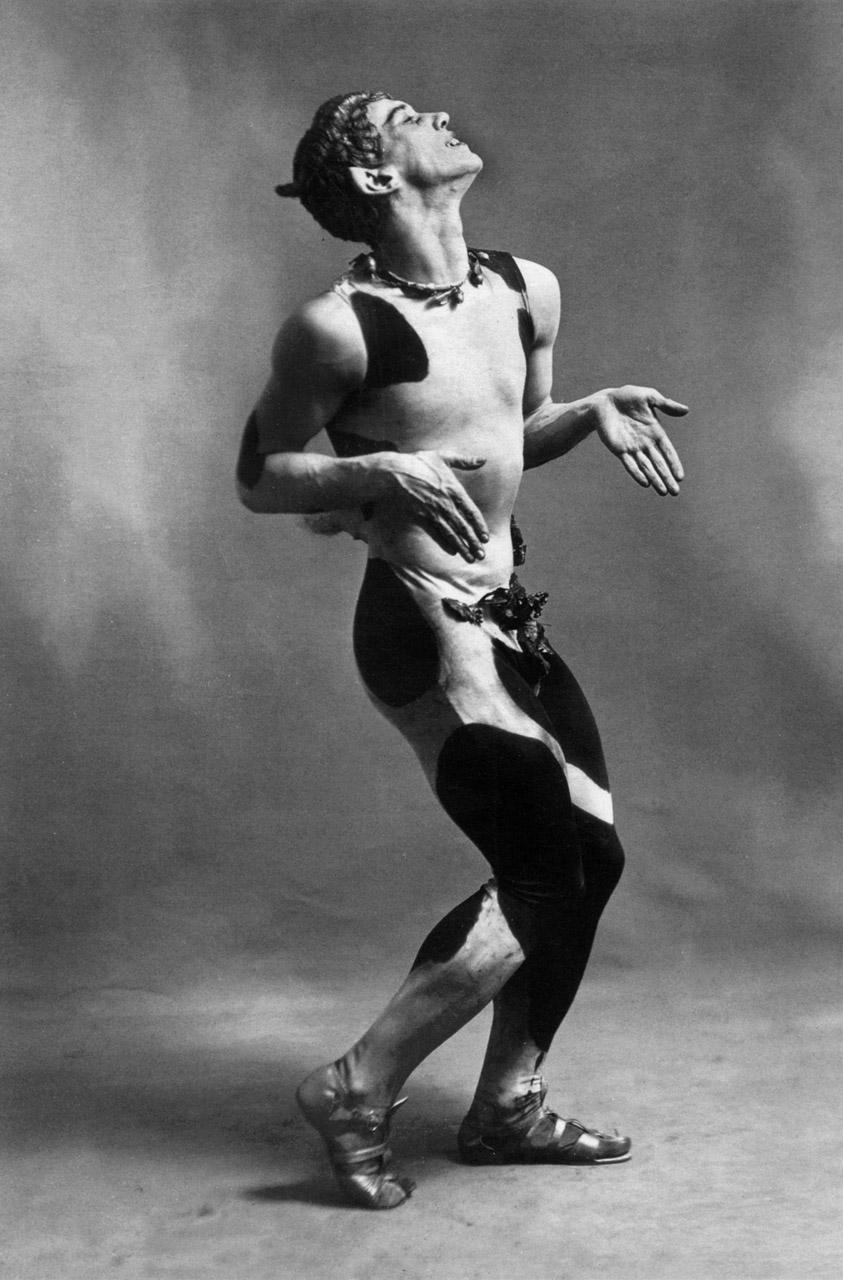

Хореографы в «Русском балете» были как на подбор талантливые и выученные в лучших балетных традициях, и Дягилев примерно знал, что от них ждать и в каких техниках и темах они будут работать. Но был один, которого как будто выбрали где-то сверху, поцеловали в маковку и выдали ему громадный запас гениальности на очень короткий срок. Вацлав Нижинский шел по понятному и достаточно заурядному пути будущего балетного премьера: карьера в Мариинском театре, сольные партии, мощный прыжок и восхитительная сценическая одаренность. Ничего не предвещало, что этот классически образованный юноша вдруг перенесет на сцену совсем новые образы и концепции другого танца. Его «Послеполуденный отдых фавна», где солист не танцует балетные па, а как будто и правда сходит с древних фресок, двигаясь в одной плоскости, или «Весна священная», взорвавшая весь Париж в 1913 году, заставили публику задуматься о том, что балету необязательно быть выворотным, красивым и дансантным. В нашей жизни слишком много всего, что можно и нужно выражать не через ненатуральные балетные па. Весь XX век после Нижинского пойдет по этому пути, не умножая величие классического «красивого» балета, а ища в нем новые формы существования. И если сам Нижинский кометой пронесся в нашей балетной хронологии, слишком рано трагически потеряв разум, то хореографы после него, будь то Баланчин, Бежар или Макгрегор, всю свою творческую жизнь искали или до сих пор ищут что-то новое и несказанное.

Вацлав Нижинский в балете «Послеполуденный отдых фавна», 1912

Хореограф, вышедший из дягилевской антрепризы Джорджем Баланчиным, а зашедший в нее Георгием Мелитоновичем Баланчивадзе, тоже изменил историю балета, да так, что даже современное поколение хореографов все никак не может освободиться от неосознанного подражания великому неоклассику XX века. Баланчин, блестяще обученный в Императорском театральном училище в Санкт-Петербурге, прекрасно знал балетную технику XIX века. Но ему удалось из тех же самых классических движений создать абсолютно новый хореографический язык. Ему было интересно не рассказывать истории, а дать возможность насладиться красотой танцующего тела. Если в XIX веке балетные спектакли зачастую были трехактными и рассказывали какую-то сложносочиненную историю, то у Баланчина превалирует малая бессюжетная форма (спектакли по 20–40 минут), где нет места масштабным декорациям и роскошным костюмам. Ничего не отвлекает нас от самого главного в балете — движения. Казалось бы, мелочь, а в этом формате и будет существовать весь XX век.

Баланчину удалось из тех же самых классических движений создать абсолютно новый хореографический язык.

В XX веке в Европе была одна боль, лекарство от которой частично предложил в конце столетия Рудольф Нуреев, но сейчас речь не о нем. Балетная эта боль была в том, что европейский зритель никогда не видел великого русского балета. Ни «Лебединого озера» целиком, ни той же самой «Спящей красавицы». То, что для нас база и классика, для европейца диковинка и новинка. Проблема была не столько в авторских правах, сколько в том, что почти ни один театр Европы не мог похвастаться достаточным числом профессионально обученных артистов, чтобы выдержать трехчастный сложный балет того же Мариуса Петипа.

В связи с наследием Петипа хочется вспомнить об одном малоизвестном широкой публике человеке, сделавшем в XIX веке для XX века такой подарок, ценность которого никто в то время не оценил. Звали его Владимир Степанов. Работал он в Мариинском театре и прожил довольно короткую жизнь, скончавшись в возрасте 29 лет. Что же он такого сделал? Он придумал систему записи танца, ведь музыку мы умеем записывать так, что до сих пор пианист XXI века может играть именно то, что нота в ноту писал столетия назад Моцарт. А как же записать танец? Степанов придумал собственную систему нотации и успел при жизни даже издать книгу, правда во Франции и на французском языке. Но дальше история закрутилась феноменально: один из его учеников, тоже артист Мариинского театра, Николай Сергеев, изрядно раздражал великого балетмейстера Мариуса Петипа тем, что бесконечно присутствовал на его репетициях и записывал на бумагу каждое движение нового балета. Петипа твердил, что балет нельзя зафиксировать на бумаге, ведь это эфемерная сущность. А Сергеев все равно все методично фиксировал. В 1918 году он уехал из России, захватив с собой тетрадки с записями 27 балетов Мариуса Петипа и других балетмейстеров, в частности Льва Ивáнова, который создал два шедевра — белый акт «Лебединого озера» и балет «Щелкунчик». Десятилетиями никто не понимал ценности этих тетрадей, а сейчас «коллекция Сергеева» нашла свой дом в библиотеке Гарварда, где лежит в свободном доступе. По этим документам балетмейстеры, такие как, например, Юрий Бурлака или Алексей Ратманский, восстанавливают старинные балеты XIX века. Их работа заключается в том, чтобы суметь прочесть эту нотацию и по ней восстановить балет в том виде, в котором он был задуман более 150 лет назад.

Сейчас постановки хореографов-реставраторов — очень редкая и штучная работа, но если вдруг вы увидите в программке театра слова «реконструкция спектакля», то, вероятно, вы смотрите попытку воссоздания дореволюционного балета.

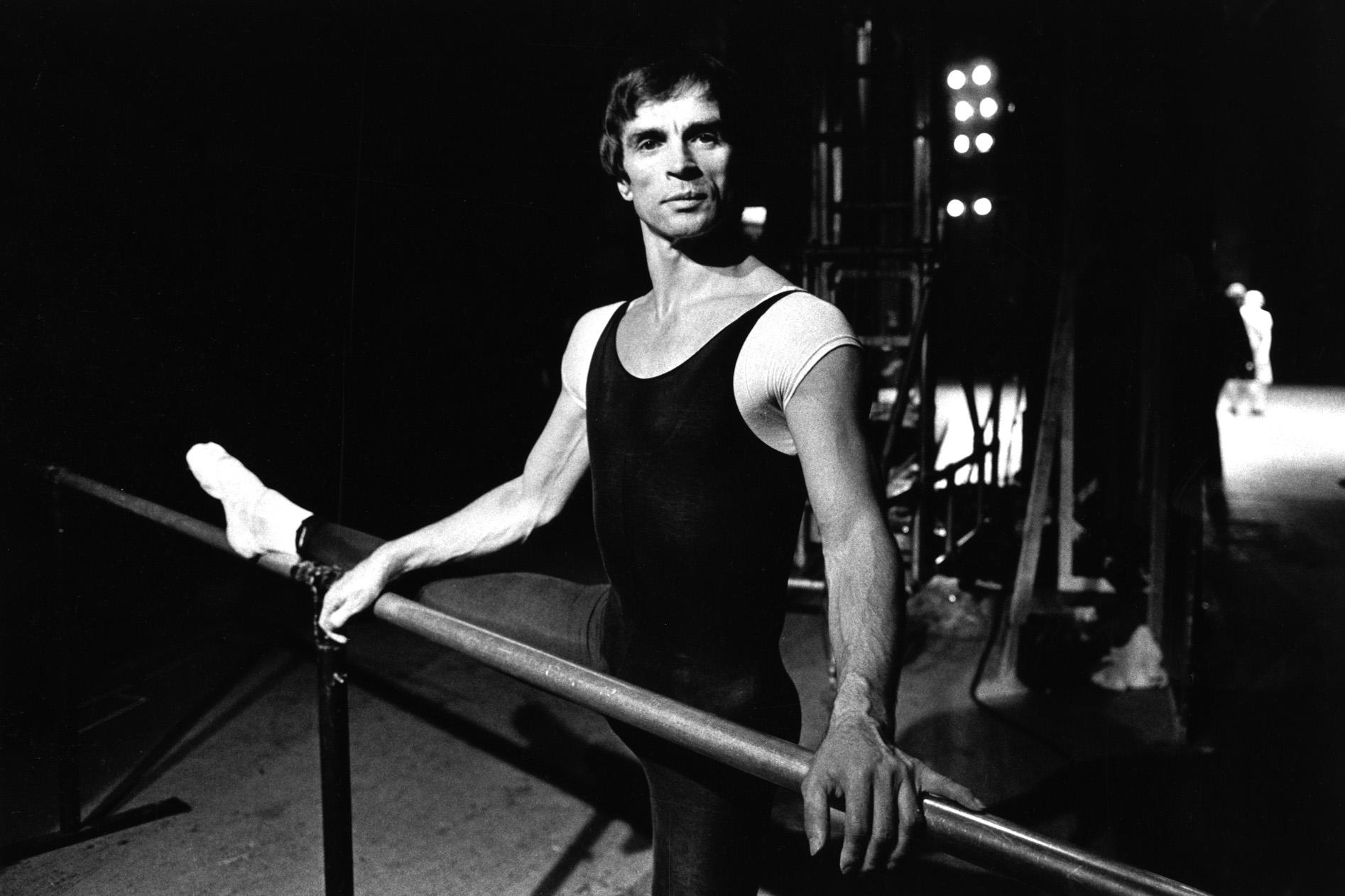

А что же Нуреев? Во Франции беспрекословный его культ. Но если про Нуреева-артиста нам более или менее все понятно, то что же с его балетами? Именно Нуреев подарил Европе великий русский репертуар, которого европейские зрители практически никогда не видели. Он вернул им «Раймонду» и «Баядерку». Конечно, не в том оригинальном виде, как они были задуманы в России. Он был слишком тщеславен, чтобы не окрасить эти балеты своим талантом. Нуреев брал фундамент этих постановок, как сам их помнил, но менял драматический конфликт, как в случае с «Лебединым» или «Щелкунчиком», а главное — сильно усложнял базовую хореографию Петипа. То есть в целом история совпадала, как и какие-то культовые хореографические куски, но в версии Нуреева появлялось очень много «специй» и «украшений». Именно за это французы ему будут вечно благодарны, ведь он вернул Франции великие русские балеты, созданные выдающимся французским балетмейстером Мариусом Петипа.

Рудольф Нуреев, 1980

Буквально недавно величайший хореограф нашего времени Матс Эк отпраздновал свое 80-летие. Сейчас он уже признанный классик, чьи работы изучают в университетском курсе истории танца XX века. Но, когда он начинал, критика и зритель в гневе были готовы растерзать его за то, что он позволил себе предложить новый взгляд на классический балет. В 1980-х годах швед взялся за классику. Например, «Жизель» — великий романтический балет. Вроде бы все нам уже 200 лет про него понятно: крестьянская девушка влюблена в юношу, который не тот, за кого себя выдает. Его предательство стоит ей жизни, она погибает и попадает в мир мстительных жестоких вилис, чья задача — затанцевать до смерти случайно зашедшего в лес несчастного юношу. Но любовь сильнее смерти, и Жизели удается спасти возлюбленного от неизбежной кары. Она простила его, и сила ее любви и прощение полностью трансформируют и очищают его душу.

Что делает Матс Эк? Он не убивает Жизель. Он сводит ее с ума (недаром же сцена, где она узнает правду о своем любимом, называется «сценой сумасшествия») и переносит действие второго акта не в чащу леса, а в психиатрическую лечебницу. Мирта, главная из вилис, становится такой мисс Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки» — убийственно холодной медсестрой, лишенной сострадания. И прозрение Альберта происходит не у могилы любимой девушки, а в ее палате. С одной стороны, он не лишил ее жизни, но с другой — конечно же, лишил, что удивительно: финальная сцена балета, где Альберт абсолютно нагой проносится по сцене, до сих пор шокирует зрителя. Вроде бы зачем голые телеса в балетах? Но, если приглядеться, станет понятно, что обнажение Альберта играет как раз роль катарсиса, очищения. Он вышел из этой трагической истории абсолютно перерожденным, новым человеком.

Другие великие классические сюжеты Эк тоже трактует с позиции современности, ведь понятно, что смотреть балет про женщин-зомби в XX веке — это как-то нелепо, равно как и верить в то, что Спящая красавица уснула на 100 лет в лесу. А что, если ее сон — это сон юной наркоманки, где фея Карабос — дилер, а прекрасный принц — тот, что вытащит ее из этого ада? Ведь так современному зрителю история становится гораздо ближе. А что, если в «Лебедином озере» мы активно начнем изучать Фрейда? Ну кто сейчас поверит в то, что принц влюбляется в птицу? А вот поверить в то, что в женщине есть две стороны, гораздо проще. Или в то, что мать может подавлять волю сына (кстати, мать самого Эка была величайшим балетмейстером Швеции, а отец был известнейшим актером, тесно работавшим с Ингмаром Бергманом). Матс Эк не щадит наши любимые балеты, перекраивая их так, чтобы новый зритель не скучал в театре. И что любопытно, в 1980-х годах народ гудел, обсуждая его постановки, так и продолжает гудеть по сей день. Для тех, кто знаком с его творчеством, он уже великий дед. А для тех, кто вдруг случайно открывает его для себя, предусмотрено прохождение всех эмоциональных этапов — от отрицания и ненависти до обожания и восторга.

Матс Эк не щадит наши любимые балеты, перекраивая их так, чтобы новый зритель не скучал в театре.

Визионер в балете — явление достаточно редкое. Гораздо легче плыть по течению, что, надо сказать, в целом неплохо. Развивать существующее, оттачивать мастерство — тоже громадная и нужная работа. Но раз в пару десятков лет возникает какой-то отчаянный хулиган, который всколыхнет спокойный мир классического балета. Он может быть продюсером, как Сергей Дягилев, артистом, как Михаил Барышников, хореографом, как Матс Эк, но главное, что волны после появления такого человека еще долго-долго будут расходиться по поверхности хореографии и доходить до берега зрителя. Наследие каждого такого визионера актуально и в наши дни: оно питает и вдохновляет. И не важно, как давно такой визионер существовал, ведь мы помним даже о самом первом хулигане в балете — Людовике XIV: король-солнце так любил танцевать, что основал театр с труппой, который сейчас мы считаем старейшим в мире. Не люби он так сильно проводить время за уроками танцев, не смотрели бы сейчас люди балеты в Парижской опере, указ о создании которой он подписал более 350 лет назад.