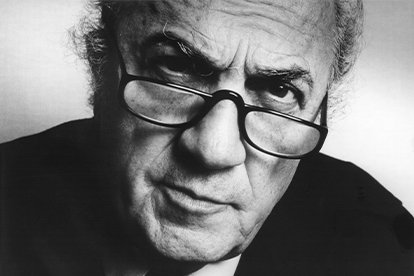

Худрук Электротеатра Станиславский Борис Юхананов — об актуальности и свободе

Борис Юхананов — режиссер с репутацией мага, театрального алхимика и мифотворца. Кажется, что все, к чему прикасается Юхананов, автоматически обрастает легендами, которые моментально становятся темами для разговора городской интеллигенции и андеграунда. Выпускник курса Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе, создатель подпольного параллельного кино (вместе с братьями Алейниковыми), один из главных героев артхауса восьмидесятых.

В 2013 году Юхананов представил концепцию развития Московского драматического театра им. Станиславского и выиграл впервые объявленный Департаментом культуры конкурс (к слову, больше подобных конкурсов Департамент не объявлял). За пять лет Юхананов совершил почти невозможное — сделал экспериментальный театр респектабельным местом. Но сначала режиссер, известный привычкой говорить манифестами, не на словах, а на деле закрыл Московский драматический театр им. Станиславского, открыв полгода спустя модный Электротеатр Станиславский.

В Электростасе (так его любовно называют театралы) Юхананов перестроил все — и репертуар, и пространство, над которым поработало архитектурное бюро Wowhaus. Юхананов вернул моду на театральный авангард. Сначала зазвал в Москву одних из главных звезд нового европейского театра — Хайнера Геббельса и Ромео Кастеллуччи, чьи спектакли вошли в репертуар, а после поставил несколько театральных сериалов, идущих в несколько вечеров и неизменно пользующихся интересом у зрителей, несмотря на длительность. Ну, а разговаривать с Борисом Юханановым — это как одновременно быть на лекции, перформансе и медитации.

— Пять лет — это так или иначе рубеж. Что, на ваш взгляд, самое главное за время произошло? Потому что шаг все-таки был радикальный — назначить вас. Да и вы, со своей стороны, предложили городу нечто совершенно новое.

— Формулирование этого проекта и его «складывание» было достаточно серьезной и ответственной работой. Как это всегда бывает, проект и сам этот вызов, конкурс явились неким кристаллом, сквозь который я различил уже произошедший опыт как возможность для разворачивания будущей стратегии. Опыт, который определил эту стратегию, был очень насыщенным и касался большого, уже прожитого времени жизни. И, естественно, этот опыт вобрал очень многие идеи как обобщение прошедшего времени — восьмидесятых, девяностых, нулевых, а также части десятых. Поэтому реализация программы, которая началась практически одновременно с огромной реконструкцией, не стала принципиальной неожиданностью.

А дальше эта стратегия уже стала трансформироваться, сохраняя все — что удивительно — свои свойства и нюансы, но при этом превращаясь во что-то новое. Многое оказалось неожиданным и для меня самого. Например, та интенсивность, с которой мы развернули оперный репертуар — а это 11 или 12 опер. Работа Школы современного зрителя и слушателя. Это стержневая работа с репертуаром и с контентом театра, и те люди, которые оказались в орбите действия этой программы, то есть Электротеатра, тот резонанс, который это вызвало в российской культуре, и не только театральной.

Ну, а самой большой неожиданностью для меня стало то, что мы сумели на территории государственного театра развернуть новую процессуальную стратегию. Это опять же было большой новостью как для театра, так и для меня самого, потому что я не рассчитывал с таким резонансом ее осуществить в проектах «Золотой осел» и «Орфические игры». Еще одна очень значимая вещь — дебюты. Я придаю очень большое значение развитию новой режиссуры. Не знаю, как это будет у меня получаться, но вижу в этом сейчас огромную миссию. Посмотрим, что выйдет.

— У Электротеатра есть фонд, который так и называется «Фонд поддержки Электротеатра»…

— Россия издревле славилась меценатской поддержкой культурной деятельности, своего искусства, все это происходит и сегодня. В нашем случае особенность ситуации в том, что в такое замечательное дело, как фонд, превратилась дружба с Сергеем Адоньевым.

— Может ли существовать театр без этой поддержки?

— Нет, без нее театр не может. Театр — это некоммерческая структура (если это не антреприза, то есть что-то, выходящее за рамки театра и принадлежащее просто рынку). Поэтому, конечно, это, в первую очередь, огромное счастье. И, безусловно, напряжение деятельности, особого рода ответственность деятельности, связанной с тем, что фонд функционирует и обеспечивает жизнь театра. Иначе Электротеатр существовать в том виде, в котором он существует сейчас, не смог бы, потому что шесть частей его деятельности обеспечиваются фондом.

— До того, как стать художественным руководителем Электротеатра, вы не возглавляли государственный театр. Как вам после свободы, которая вас окружала в юности, было оказаться в этом статусе?

— Когда я стал ощущать, что попадаю в страшную зависимость от собственной независимости, то есть не могу развернуть тот стиль и тот объем художественных идей, связанных с синтезом театра с «театром полноты», я абсолютно сознательно, понимая, с чем имею дело, взял внутренний курс на взаимодействие с большим феодальным домом, скажем так, с теми возможностями, которые существуют для художественной стратегии, для проектирования как особого искусства, которым я занимался давно, в государственном лоне. При этом нельзя сказать, что не потребовалось какого-то чуда, невероятной встречи и поддержки, чтобы я увидел реальность такого рода поворота судьбы.

И когда эта реальность созрела и осуществилась, я, конечно, с открытым сознанием все это принял и ни одной секунды не сожалел. Наоборот, при всем напряжении труда, он открывает большие возможности. Такого рода позиция в Москве, в этом пространстве, с этими людьми, с этим театром открывает большие возможности не только для меня, но и для многих других людей, в том числе и молодых людей, которым я намерен в дальнейшем тоже всячески помогать. Другого пути для развития театральной культуры вообще нет — только поддержка молодых режиссеров и предоставление им возможности постоянно тренировать собственное дарование, тем самым его развивая.

— Мое поколение и многие участники вашей мастерской — это плюс-минус люди, которые родились в конце 1980-х и в начале 1990-х. Сейчас явно наблюдается какая-то витающая в культуре ностальгия по 90-м. На ваш взгляд, с чем это связано и есть ли некий запрос на свободу, которая, как людям кажется, была тогда?

— Запрос на свободу будет всегда, точно так же, как и разнообразные представления о ней. Но в конечном итоге свобода — это статус самораскрытия человека. В первую очередь, он должен обрести свободу здесь, на путях своего самораскрытия.

— Премьера Электротеатра — диптих «Пиноккио» — созвучна в неких моментах двум другим: «Петровым в гриппе» в «Гоголь-центре» и «Сказке про последнего ангела» в Театре наций. Но если там режиссеры напрямую обращаются к 90-м, то вы предлагаете некий другой мир. И все-таки нем есть что-то, что атмосферно и настроенчески рифмуется с этими историями.

— Я не видел ни «Петровых в гриппе», ни «Ангела», оба спектакля поставлены замечательными режиссерами и театрами. Но если они, как вы говорите, уделяют внимание в первую очередь 1990-м годам, то я скорее продолжаю другую стратегию. Я не занимаюсь 1990-ми годами, я остаюсь в тех приключениях новой мифологии или в создании некого художественного мира, которым я здесь, собственно, и занимаюсь. Вектор путешествия в прошлое у меня был скорее реализован в «Синей птице». Это было такое эзотерическое путешествие в глубину не 1990-х годов, а советской империи, в том числе и в 1990-е годы, которые ближе «совку», на мой взгляд, чем то, что творится и происходит сейчас в России. «Пиноккио» устроен иначе, он не отражает произошедшее, он имеет дело с параллельным миром и в этом смысле взаимодействует с чем-то, что поступает через фильтры мифотворчества внутрь спектакля.

— При этом, на мой взгляд, в спектакле есть довольно остросоциальные шутки вроде «Деньги, деньги!» — «Печатная машинка сломалась. Деньги кончились». И зал на них реагирует достаточно живо.

— Театр, в принципе, всегда располагается в актуальном. Поскольку актуализируется тема 1990-х, постольку театры с ними играют на уровне импровизации или структуры. Это происходит по-разному. И живой театр — а я надеюсь, что «Пиноккио» пример как раз живого театра — точно так же находится в этом времени, и поэтому возникают искры или фейерверки, рожденные от взаимодействия с самим по себе временем, что не отменяет глубинного направления работы, породившей этот спектакль.

— А у вас нет ощущения того, что сейчас что-то такое сгустилось в воздухе, что обращает наше внимание на 1990-е?

— Человек-то живет в этом времени. А что в нем сгущается, сгущается ли вообще что-либо и стоит ли здесь отправляться в обобщения — вопрос открытый. Обобщение всегда порождает иллюзии и инерцию их работы во времени. Если мы решаемся на обобщение, то мы должны понимать, что в эту секунду мы капсулизируем себя внутрь самим актом обобщения. И эта капсула может привести к иллюзиям. Лучше от этого удерживаться.

— Когда говорят о вашем приходе в Электротеатр, всегда вспоминают, что вы сняли весь репертуар, но при этом не уволили ни одного человека из старой труппы и со всеми разговаривали лично.

— Разговаривал. Коммуникативная гомеопатия я тогда это назвал как стратегию.

— За эти пять лет вы разочаровались в стратегии коммуникативной гомеопатии или наоборот получили подтверждение ее эффективности?

— Наоборот.

— Выходит, можно построить новый театр, одновременно ломая и не ломая старый? Репертуар-то вы весь убрали.

— Каждый раз надо находить точное решение, как в строительстве, как в архитектуре. В одном случае надо построить новое здание, я имею в виду архитектуру как метафору, в другом можно вписать уже существующую постройку — дом с его историей, с его свойствами — в новое. Отношения нового и старого — это особого рода сложная диалектика, каждый раз требующая уникального решения. Здесь законов нет. Но все возможно. Если это решение найти, тогда все становится возможным. Собственно, решение — это и есть то, что делает невозможное возможным. Поэтому оно всегда необходимо, уникальное решение. Поэтому я стараюсь избегать обобщений.

— Но здание тоже было перестроено, если говорить о здании как о здании.

— Конечно. Притом что оно было сохранено, все его свойства. И в самом кинотеатре, в 100 лет прожившем здании, мы нашли возможность сохранить все старое и привнести новое.

— Вопрос по поводу зрителя. Проводили ли вы тогда, в начале пути, какой-то мониторинг, кто ходит, кто ходил, и насколько вы следите за зрителем сегодняшним?

— Понятно, что зритель тотально изменился. К нам пришла молодежь, к нам пришли театроманы, к нам пришли люди, интересующиеся новой музыкой, новым искусством, и это не обязательно молодые люди, но это люди, молодые душой. Это и есть наш зритель.

— А артисты, работавшие в театре до вашего прихода, как отнеслись ко всем переменам? Например, вы превратили театр в открытое городское пространство, куда можно прийти не только на спектакль, но просто днем выпить кофе, допустим. Не было возражений со стороны труппы?

— Ни разу такого не слышал. Наоборот, всем это очень нравится. Я слышу это. Труппа здесь замечательная. В свое время я говорил, что она сложена такими слоями, как почва какая-то — очень естественно, десятилетиями — слои-десятилетия. И актеры расцвели, как мне кажется. Большинство невероятно интенсивно занято, и обнаружилось, что это потрясающая труппа, которую заслоняли неурядицы жизни, а теперь очень многие замечательные актеры разных поколений в тех художественных форматах и неформатах, в которых они участвуют, различаются не только нами внутри нашей жизни, но и городом, и критикой, и просто зрителем.

Другого пути для развития театральной культуры вообще нет — только поддержка молодых режиссеров.

— Принцип, по которому вы собирали новую афишу пять лет назад, и принцип, по которому вы собираете афишу сейчас, отличаются?

— Принцип был такой: есть сад, есть фабрика и есть их взаимодействие друг с другом. Сад — это естественное культивирование, особого рода пространство, где могут произрастать плоды. А фабрика — это изделия. То есть для осуществления сада требуется особого опять же рода экология, особого рода знания садовника: о путях плодоношения и так далее. И это один режим. Это режим, который не очень свойственен и совсем не свойственен фабрике. А фабрика, в высоком смысле, требует мастерства, расчета, формата и изделия как выхода из этого. Взаимодействие двух этих структурообразующих стратегий и дало, по сути, то, что сегодня называется Электротеатр. И я это понимал, когда сюда шел, основывал на этом свою стратегию. В каком-то смысле она настолько мощная, как мне кажется, в ней столько художественной правды, что нет оснований ее менять и сейчас, по большому счету.

— Если вы оказываетесь в компании людей, которые занимаются бизнесом, например, или просто ничего не знают о театре, как вы рассказываете про Электротеатр, когда вас спрашивают о том, чем вы занимаетесь? Можете сформулировать в одном-двух предложениях?

— Если вы хотите познакомиться с чем-то, что можно обозначить как ультрасовременные тенденции в театральном искусстве, приходите в Электротеатр.

— А что вы понимаете под ультрасовременностью?

— Это что-то, что ультрасовременное. Ну, а что тут на это ответить? Я пропагандой или завлекающей рекламой не занимаюсь. Я считаю, это вредно. Дальше можно описать каждый спектакль. Это новые технологии, это новый способ существования человека на сцене. Они не ходят, сидят, пьют, разговаривают, а что-то другое происходит на сцене.

— Мне всегда было интересно, почему спектакли в Электротеатре изначально были поставлены блоками? Это обусловлено необходимостью, потому что та же «Синяя птица» предполагает сложный монтаж? Или это был такой план?

— В том числе и этим. Если ты занимаешься театром синтеза — гезамткунстверк, например, театр полноты. Разные можно дать этому определения. Это, по сути, и есть ультрасовременное, один из обликов, ликов. Если ты ответственно относишься не только к игре на пустой сцене, но и к самой сцене, к тем непреходящим элементам театрального искусства, связанным со светом, костюмом, сценографией, мизансценой — со всем тем, что составляет драгоценную плоть театра как такового, как искусства, — если ты этим не пренебрегаешь во имя просто некого концепта, который тоже очень важен, но должен (или может), на мой взгляд, бесконечно выразительно являться частью синтеза особого рода. Надо учитывать, что в этом синтезе материя и идеальное, к чему принадлежит область концепта, взаимодействуют друг с другом иначе. Если ты все это соблюдаешь и стремишься еще и к особого рода звучанию, качеству.

И понятие качества: при всей его условности как минимум ты понимаешь, что одно должно соответствовать другому. И в этом соответствии во многом определяется качество. Отсюда оно начинает свой путь к сознанию и критериям.

Такие сложные спектакли, призванные к единству всех элементов, требуют времени для их установки. Нельзя за полдня собрать «Синюю птицу», где стоит на сцене самолет. И так далее. Поэтому мы играем блоками, как следствие производственной необходимости. А то, что спектакли идут как «сериалы», — конечно, художественный взгляд. «Сериалы» в кавычки возьмем. Это свойство моего стиля в эти времена.

— Я пытаюсь вспомнить, что было раньше — пристрастие зрителей к сериалам или появление сериалов в Электротеатре, и не могу. Потому что ведь сейчас просмотр сериалов стал ритуалом для очень многих.

— Нет, в общепринятом смысле сериалы — это совсем другое. Театральный сериал сильно отличается от сериала, который ты смотришь дома и в комфорте. Я уже не говорю о том, что в центре сериала всегда стоит нарратив. В театральном же сериале ты скорее имеешь дело с миром, в который погружаешься в компании людей, которые так же, как и ты, хотят на какое-то время, на несколько вечеров, оказаться в этом мире. Так возникает эффект клуба по интересам. Ты встречаешься с людьми, с которыми не знаком, но ты, с одной стороны, выходишь из-под власти индивидуального смотрения, которым наполнен домашний просмотр сериалов, и такого чистого развлекалова, которое тебе дарит напряженный сюжет и связанная с этим игра актеров, характеров и так далее. Здесь ты получаешь мир, наполненный игрой ассоциаций, в той же степени иррациональными образами и так далее.

— Но при этом ты выделяешь для этого время — время в своей жизни — регулярно.

— И при этом ты это делаешь совместно с целым залом, и тем самым возникает какой-то совсем другой ритуал, как вы сказали, просмотра и взаимодействия с театром. Ну что ж, возможно, именно это мы и предложили, если отнестись к этому с точки зрения театрального зрителя. Может быть.

— То есть это некое предложение провести кусочек жизни вместе?

— Наверное.

— Еще хочется поговорить про некую клиповость мышления современного человека. Ведь теперь все чаще у тебя в повестке короткий ролик в YouTube, а в театре — целый мир, с которым надо взаимодействовать. Вы задумываетесь о том, что сегодняшний зритель изменился, нужно ему, скажем так, помогать не терять концентрацию?

— Я вообще про это не думаю. Я же не компания, которая на рынок выводит новый продукт. Если какая-то компания выводит на рынок какой-то продукт, она начинает думать о потребителе с точки зрения того, как он будет этим пользоваться и кто он вообще такой. Но театру, на мой взгляд, это не требуется. Театр, какие бы он ни приобретал внутри себя форматы или свойства, все равно остается театром. Если человек идет в театр, он готов расстаться с повседневностью. И дальше вопрос этой встречи. Если встреча произошла, даже для человека впервые или случайно попавшего в театр, то есть на любой спектакль, это и означает, что он готов к тому разнообразию и единству, которые, по сути своей, представляет театр в жизни человека. Каким бы он ни был. Тогда он расстается с тем, что принято называть «клиповое мышление» или еще какими-то такими псевдоформулировками о человеке, которыми сегодня переполнено…

— Пространство?

— Нет, не пространство, а навязанное самому человеку представление о нем самом. Медиа ли это навязывает или еще что-то. Человек не так устроен, как о нем часто говорят. Человек остается большой тайной для самого себя и для общества. Поэтому сомневаюсь, что сегодня есть какое-то тотальное клиповое мышление в людях. Очень сильно сомневаюсь. Повседневность сильнее. Надо вставать, мыться, долго куда-то ехать (или идти), долго спать. Репетитивность жизни — мыть посуду, есть, опять же, тоже надо. Все естественные потребности удовлетворять. Все, какими бы они ни были. Все это никак не разрежешь на клипы.

И человек остается тотально в неких бесконечных, непрерывных органических процессах. Он часть общей природы, Вселенной, Земли. Он космическое тело, даже еще в большей степени, чем мы про это сейчас вот так в быстрых разговорах чувствуем и понимаем. Человеку точно так же нужна тишина и связанная с ней медитация, его точно так же утомляют подчас скорость и интенсивность, всякого рода коммуникации и впечатления. Он хочет и он имеет такую возможность — в любую секунду от этого отказаться. Так что нет. Возможно, он приобрел какую-то дополнительную скорость жизни, но одновременно с этим, я уверен, он приобрел еще и различение ее непрерывно творящейся благословенной медленности.

— Вы видели, по Facebook гуляло, и очень многие театральные деятели перепостили, что, по очередным исследованиям британских — боюсь соврать — ученых, люди, которые ходят в театр, живут дольше. И были заголовки, что хождение в театр продлевает жизнь.

— Кто-то придумал такой фейковый лозунг. Хорошо. Это смахивает на рекламу лекарств. Но театр не лекарство для человека. Театр так же естественно существует в природе вещей, как и чтение, в чем бы оно ни выражалось, как и речь. Театр — это фундаментально важная часть жизни человека. Много есть фундаментально важного. Например, купаться. Это важно для человека? Хотя человек не всегда об этом знал. Были культуры, когда люди особенно не плавали в море, и это не так давно в цивилизации случилось, на самом деле. Но сегодня представить себе человека, который откажется поплескаться в реке или в море, подышать воздухом… Можно сказать, что это продлевает жизнь человека. Все естественное продлевает человеческую жизнь, потому что выступает ее неотступной, неотделимой от самой этой жизни частью. Я так отношусь к театру.