Композитор Игорь Яковенко — о музыкальных шифрах, притворстве и джазе

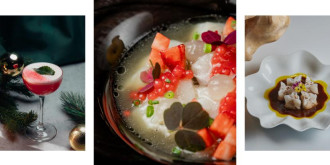

Композитор и пианист Игорь Яковенко, рассказывая о своих планах на ближайший четверг, перечисляет: «Сначала презентация альбома, потом — традиционный джаз в ресторане Blanc». В ответ на поднятые с немым вопросом (как он собирается все это успеть) брови, Игорь смеется: «Это то, чего я хотел, тем более, четверг есть четверг и изменять традициям нельзя». Каждую неделю его действительно можно встретить в Blanc (по четвергам) и баре Powerhouse (по понедельникам), где миру является джазовая сторона творчества.

Год назад он на некоторое время променял Москву на британский Олдборо, где проходила музыкальная резиденция. Ее итогом оказался альбом False Sonatas — диалог композитора с Бенджамином Бриттеном, размышление о некоторой фальши, присущей нашему времени, и восемь пьес, в которых эти мысли находят отражение.

Альбом стал итогом резиденции — формата, предполагающего возможность отключиться от всех будничных дел, которые обычно окружают дома. Сыграло ли само место какую-то роль?

После этой резиденции я ощутил всю прелесть такой работы, потому что тебя ничего не отвлекает, можно спокойно сконцентрироваться. Я туда ехал, вообще не представляя, что там может происходить. И так как у меня не было никаких заготовок, просто начал думать: вот я в этом месте нахожусь, что по-настоящему было бы интересно мне как человеку из России? Я начал прислушиваться и понял, что там все по-другому слышится. То есть абсолютно все звуки, которые тебя окружают. Олдборо — это ведь глубинка, далеко от Лондона, где-то в районе 200 километров, на побережье. Там проходит свой фестиваль: летом это площадка, которая оживает на два месяца, а все остальное время туда ездят английские пенсионеры, просто на отдых. Когда уже в Лондоне делать нечего, хочется спокойствия, ты покупаешь там дом. Там очень все красиво, в феврале была температура плюс 7 — 10, но при этом, когда выходишь на море, тебя просто как песчинку начинает таскать, ветрище ужасный.

Похоже на многие маленькие курортные городки, оживающие в сезон, а потом снова замирающие, но почему-то вспоминается город через океан — американский Провинстаун, который так любит воспевать Майкл Каннингем. Пешком по берегу бродить, слушать тишину и то, что ее нарушает — вот это все.

Я очень много ходил пешком, у них там вообще множество пеших маршрутов, выбираешь тропу и идешь. Есть такие, которые выходят как раз из дома Бриттена, в котором я жил… Так, придется объясниться, а то можно подумать, что я прямо в музее жил. (Смеется.) Там есть несколько отдельных небольших домиков на территории, как бы гостевых построек, в одной из них стоит рояль, там я и жил. Еще там есть библиотека Бриттена, точнее, его архив. Частенько там бывал, рассматривал какие-то вещи, консультировался, потому что эта работа, по большому счету, основана на отношении к Бриттену.

Личность композитора начала раскрываться для вас по-новому после соприкосновения с какими-то окружавшими его деталями, мелочами? Это вообще играет роль?

Абсолютно! Ну вот, например, я знал про его дружбу с Ростроповичем, но никогда об этом не задумывался. А оказавшись у Бриттена «дома», обнаружил на воротах при въезде табличку, на которой написано по-русски «Осторожно, злая собака». Оказалось, что ее привез и подарил как раз Ростропович. И я каждый раз так радовался ей, когда шел домой. Вроде бы мелочь, но такая примечательная и яркая.

Вы сказали, все звуки там слышатся совсем иначе?

У меня в этом контексте возникает ассоциация, может быть, странная. У женщин, которые недавно стали мамами, вырабатывается иммунитет на детские крики. Какой-то чужой ребенок может просто на ушах стоять, и они это совершенно не воспринимают, для них это нормальная история, привычная, потому что дети часто кричат. А для всех остальных это некий раздражитель. И в Москве я как эта мама, у которой ребенок и которая уже привыкла. Я так привык ко всем этим звукам, что вообще их не ощущаю, не замечаю, а там все было наоборот. Уверен, что музыка берется извне, а не изнутри, в том смысле что ты как фильтр эту музыку преломляешь, выпускаешь свое видение звуков, которые впитал.

А почему сонаты вдруг стали «фальшивыми»?

Как-то раз продюсер резиденции Клементина рассказала про то, что в юности у нее была русская подружка, вместе с которой они учились в Лондоне. Она была из Сибири, из какой-то очень богатой семьи. И когда она собралась на каникулы домой, то потащила Клементину с собой. И где-то на просторах Сибири все стереотипы претворились в жизнь: папа этой девочки черную икру ел ложками, а водку пил стаканами. Я представил себе 90-е, мы посмеялись, и я говорю: «А ты уверена, что он действительно так живет? Что он не сделал это просто из-за того, что ты там оказалась, а он хотел таким образом показать: смотрите, англичанка, как я здесь живу?» Мы снова посмеялись, а потом я начал думать в эту сторону, потому что понял, что чувствую себя в некотором смысле так же. Мне показалось, что в этих условиях резиденции я хочу казаться лучше, чем есть на самом деле, то есть как будто я решил поиграть в эдакого композитора. И мне показалось очень смешным, что я как-то неосознанно начинаю так себя вести — получается фальшивая репрезентация. В некотором смысле это соединяется и с проблемой социальных сетей, где все пытаются выглядеть лучшими версиями себя, демонстрировать, какие они замечательные, продуктивные, не испытывающие никаких проблем и терзаний. И когда я начал сочинять пьесы, подумал, что это будут такие пьесы-подделки под сонату, потому что соната — это самый, наверное, устоявшийся и строгий классический жанр. Грубо говоря, это такой идеальный гармонический мир, совершенная форма. И свои пьесы я начал называть этими итальянскими именами, но при этом внутри они не выдерживают сонатной формы, там есть какие-то отдельные части, но это обманка, поэтому они и называются фальш-сонаты.

Альбом вышел чуть больше, чем через год после завершения резиденции. Вы ведь джазовый музыкант, привыкли, что любую задумку можно осуществить сразу, не растягивая что-то во времени, как вам эта временная дистанция?

В джазе действительно, когда тебе в голову пришла какая-то мелодическая линия, ты ее сразу же сыграл, и вот она, все ее услышали, этой дистанции вообще нет, никакого года — или больше — не надо ждать. А в целом у меня есть такое правило, когда я что-то сочиняю, то даю себе месяц: дописав, никому не показываю, пока через месяц эту штуку не проверю. Часто ведь случается такое, что ты в состоянии творческого аффекта что-то делаешь, и тебе кажется, что это очень здорово, а потом оказывается, что, действительно, что-то есть, но все-таки надо доработать, что-то добавить, что-то убрать, окончательно придать форму. Эта самая эйфория подначивает показать всем сразу, но месяца мне как раз хватает, чтобы посмотреть потом холодным взглядом и доработать. После того как закончу работу, не очень люблю переслушивать свои сочинения.

Почему?

Пока этим занимаюсь, настолько устаю от этой музыки, что больше не хочется снова ее включать. То же с концертами: как раз поэтому я не так часто играю классическую музыку. Даже придумал себе поговорку, что если хочешь, чтобы какое-то произведение тебе разонравилось, надо его выучить. Есть вещи, которые я специально не учу — например Четвертая баллада Шопена — потому что не хочу, чтобы она мне разонравилась, ведь пока я буду ее учить, сыграю ее миллион раз, и эта магия пропадет. Здесь какой эффект: когда ее учишь, ты как будто ее присваиваешь, то есть убеждаешь себя в том, что это ты написал. Я, конечно, никому об этом не говорю, но временно, на репетиции, думаю, что это я сделал. Работа артиста заключается в том, чтобы пережить чувства, как будто с листа эту музыку прочитать: ты сам должен удивляться каким-то вещам, которые там есть. Но я, наверное, плохой артист, потому что мне очень сложно удивляться тому, чему я уже тысячу раз удивился. И вот вызывать в себе какие-то лицемерные эмоции мне не всегда комфортно. Бывают вещи, которые я готов в себе все время вызывать, но не в этом случае, то есть это вопрос приоритетов интересов. Это не значит, что классика мне не интересна, но интереснее мне делать что-то свое.

И здесь вы готовы к тому, что понадобится время, что так быстро, как с джазом и импровизацией, то есть в пресловутом «моменте», не получится?

Да, тем более, если произведение предполагает участие других музыкантов. Ведь нужно репетировать не только с самим собой тогда. (Смеется.) А потом записываешь, после отслушиваешь бесконечно дубли, выбираешь, что лучше, и в итоге эту музыку просто ненавидишь. Когда она выходит, ты думаешь: наконец-то, все, я это не буду слушать. При этом, с одной стороны, это ненависть, а с другой, теплое отношение, потому что это ведь твой ребенок, которого ты должен выпустить в жизнь. А потом будто говоришь ему: ну все, тебе уже 18, давай, проваливай.

Дальше сам!

(Смеется.) Да-да-да, вроде того. Мне очень важно, что я свою миссию выполнил, то есть я сделал, как чувствовал, а потом отпустил и все, я за это уже не отвечаю, что дальше с этим будет происходить — уже не моя забота, моя совесть чиста. Я вообще не умею «продавать» ничего, что делаю, мне просто стыдно этим заниматься.

В Москве я как эта мама, у которой ребенок и которая уже привыкла.

Стыдно в том смысле, что композитор не должен заниматься такими вещами сам?

Я считаю, что это наш постсоветский менталитет, потому что есть очень много хороших музыкантов из Европы, которые после концерта сами продают свои диски и вообще все это озвучивают: «Вот, у меня есть диск, вы можете его купить». По сути, музыкант — человек, который стоит за своим прилавком, у него там выставлены всякие поделки, свистки какие-нибудь. И он стоит и своим видом показывает: знакомьтесь, смотрите, хотите — покупайте, а хотите — идите дальше. И я готов просто стоять за этим прилавком, чтобы люди подходили, но хватать за руку и говорить: «Эй-эй, иди сюда! Выбери именно мое!» — этого мне делать не хочется. Мне кажется, что музыканты должны заниматься как раз изготовлением, а за дистрибуцию все-таки должен отвечать другой человек.

В этом контексте предлагаю поговорить о дистрибуции как о кураторстве. Уместна ли здесь параллель из мира искусства? Нужен ли музыканту такой куратор, какой есть у художника?

В музыке довольно много чего зашифровано, и если не будет контекста, объяснения, то несколько пластов попросту будут не раскрыты, так что да, куратор — в широком смысле слова — нужен, потому что именно он обеспечивает этот контекст. Мне нравится в произведениях искусства множественность смыслов, когда ты можешь наделять их своими собственными. Я как автор максимально стараюсь заложить мысль и посыл, но есть еще вещи, от меня не зависящие, дополнительные смыслы.

Нужно ли воспитывать аудиторию, чтобы она охотилась за этими смыслами?

Мне не хватает сообщества и я стараюсь делать то, что от меня зависит, чтобы оно появлялось. У меня есть выступления, которые — и это принципиальный момент — для слушателей бесплатны, билеты на них не продаются, прийти может каждый. Это немного просветительская работа, потому что билет, который ты покупаешь, — это своего рода ограничитель. Ты купишь билет только на тот концерт, который точно не захочешь пропустить. А если ты совсем еще с этой музыкой не знаком, как же тебе знать? А для меня самого это еще и повод лишний раз позаниматься, потому что лень ведь никто не отменял. Мне очень нравится придумывать такие музыкальные загадки, отгадывая которые человек будет понимать, что он действительно что-то разгадал, и от этого ценность музыки будет для него гораздо больше. В новом альбоме они тоже есть.

Приведете примеры?

Например, все пьесы этого цикла написаны всего в двух тональностях — это cоль или cи. Если мы переведем это на язык аккордов и названия нот на латыни, получится B и G. Это два тональных центра, и все вокруг них крутится. То же я подмечал во время резиденции. Для того чтобы войти в свой офис, мне надо было ввести код 1913 — год рождения Бриттена, а где-то — 1976, год смерти Бриттена, и так далее. И я начал это использовать и произведения писать таким образом, что в них присутствует Бриттен. Там либо 67 тактов — это количество лет, которые он жил, либо еще что-то, такие всякие маленькие загадки. Но в скобках, конечно, нужно заметить, что это будет видно, если человек будет играть по нотам, так-то никто не станет считать такты. (Смеется.)

А какие-то факты и события из жизни Бриттена вы в своей музыке тоже интерпретировали?

Как-то, когда я сидел работал в этом архиве, написал фугу на тему из последнего произведения Бриттена, это кантата, которую он специально писал для Ростроповича, когда того выдворили из Советского Союза. Тогда композитору сразу несколько стран предложили гражданство, в том числе Англия. И британский министр иностранных дел написал письмо Мстиславу Леопольдовичу. Мол, мы, конечно, с радостью вам, дорогой Мстислав, предоставляем гражданство, и я как человек, представляющий Великобританию, горячо рекомендую принять наше гражданство, но как ваш друг категорически не советую этого делать, потому что налоговая ставка такова, что вам абсолютно это невыгодно. Это очень смешное письмо, типичный английский юмор. Ростропович тогда принял предложение американцев и попросил Бриттена, чтобы тот для премьерного сезона написал ему кантату. Но Бриттен уже был плох, и не закончил это произведение. Он успел написать только 12 минут музыки и все. Но там есть строчка, которая мне очень помогла концентрироваться на малых формах. Такое бесконечное исследование малого пространства. Мне очень нравится эта идея — взять какую-то минимальную, крошечную штучку и изучить ее максимально хорошо.

Такое изучение под микроскопом, получается? Максимальное приближение.

Я как будто бы раз за разом получал какие-то знаки. Вот, например, за месяц до этого прочитал книжку Линча, где он тоже про это говорит, имея в виду, что нырять нужно глубоко, потому что большая рыба водится на глубине, а мальков вы всегда сможете поймать наверху. Мне это оказалось очень созвучно, захотелось именно на эту глубину. Я взял тот кусок из кантаты Бриттена — грубо говоря, восемь нот — и сделал фугу. Опять же, человек, который ее откроет послушать в Apple Music, не будет знать этих контекстов, но для меня они очень важны.

Он может их не знать, но почувствовать ведь может. Или найдет свои собственные смыслы.

Ну да, это интересная штука — что должно быть первично и надо ли направлять вообще эту мысль человека куда-то. Здесь мы возвращаемся к вопросу о кураторстве, оно должно быть правильным и осмысленным. Вот нас в школе таскали насильно на экскурсии и часто не давали там посмотреть то, что вдруг в этом музее заинтересовало, потому что картина или скульптура не укладывались в заданный маршрут, и это у меня всегда вызывало отрицание, своеобразную инверсию. То, на что смотреть заставляли, сразу хотелось забыть, отвести глаза, хоть я и понимал, конечно, что это большое искусство, что экскурсовод знает в тысячи раз больше меня, но этот заученный текст, это проторенная тропинка — нет, по ней идти совсем не хотелось. У меня была совершенно потрясающая учительница музыки, которая эту мою черту поняла и меня обхитрила. Я прихожу на занятие, она говорит: «Игорь, давай поиграем, сегодня такая замечательная погода». Я отвечаю: «Нет, Елена Геннадьевна, погода сегодня просто отвратительная, и играть мы не будем». И она, быстро в этой моей природе сопротивления разобравшись, в следующий раз уже выбрала другую тактику: «Игорь, как дела? Ну, сегодня вообще, знаешь, погода какая-то плохая, и мы, наверное, заниматься с тобой не будем». Я, конечно же, тут же сообщил, что погода отличная и давайте скорее заниматься. (Смеется.)

Это у вас такой нонконформизм, отсутствие желания идти за всеми и потребность выбрать путь собственных проб и ошибок?

Тут еще подойдет пример с путешествиями. Есть ведь большая разница между туристической поездкой и путешествием, «пакетно» или самостоятельно. И то же самое — с искусством, с его изучением. Я понимаю, что теряю многое, когда пускаюсь исследовать самостоятельно, и я совсем не против, если кто-то меня направит, подскажет, намекнет, но как только это будет в формате «следуйте за мной», все для меня тут же сломается. А направлять действительно важно, ценность возрастает. Человек готов плюхнуться животом на воду бесконечной музыки и бесконечной гармонии, бесконечного диссонанса, а мы ему говорим: «вот смотри, ты руки вот так сложи, и тогда глубже погрузишься и увидишь гораздо больше. А дальше — сам».

Первична идея или — простите — вдохновение?

Для меня идея всегда первична. Я не пишу музыку просто потому, что на меня снизошло вдохновение, и теперь я изливаю его на клавиши. Всегда думаю: так, вот есть у меня такая идея, что я могу с этим сделать? Зачем она мне, куда она меня приведет, что это будет? Для меня чистая музыка, как абстракция, скорее не существует. Музыка всегда подчинена какому-то индивидуальному смыслу. То, что для кого-то он окажется банальным, конечно, возможно. Это ведь мои какие-то субъективные вещи, и поэтому я про них говорю. Мне кажется, современный музыкант, композитор должен гораздо больше, чем музыкой, интересоваться философией, живописью и так далее, брать идеи оттуда. Мне кажется, лет на 30-40 художники опередили музыкантов в плане именно идей. Поэтому, шатаясь по выставкам, я краду какие-то замыслы там, наматываю на ус, рассчитывая, что что-то из этого я смогу реализовать, как-то для себя переосмыслив. И часто бывает такое, что ты о чем-то думаешь, а через неделю кто-то похожее делает. И это явное подтверждение, что все уже витает в воздухе. Мне нравится быть в этом контексте и не хочется консервироваться, застревать.

Мне очень нравится придумывать музыкальные загадки.

Давайте тогда поговорим про джаз, который как раз про противоположность «консервирования».

На самом деле, и в случае с джазом тоже существует такая опасность. В Москве есть музыканты — адепты традиционного джаза 40-50-х годов. И при обсуждениях они часто говорят: «мы должны были родиться в те годы, это наша история». Но времена меняются, и получается, что люди, по сути, играют классическую музыку. Их можно считать академическими музыкантами, потому что они бесконечно приближаются к этому аутентичному представлению джазовой музыки 40-х годов, что делает их как раз классиками, ведь классик делает то же самое — старается максимально аутентично воспроизвести, допустим, сонату Бетховена.

А кто такой джазовый музыкант для вас?

Это тот, кто чувствует время и следует за ним. Это не значит, что он ему полностью подчиняется, но мы должны слышать то, что происходит вокруг, и мы не можем отрицать это влияние, не можем сказать, что будем играть музыку 40-х, как играл ее Чарли Паркер, потому что живем не в Нью-Йорке середины прошлого века, а в Москве 2021 года, и нужно тогда либо все время ходить с закрытыми глазами и затыкать уши, либо все-таки смириться с тем, что вокруг другие звуки. К чему я клоню: если бы Чарли Паркер жил в наше время, играл бы он так, как мы слышим на записях? С его темпераментом вряд ли бы он захотел оставаться в прошлом. А может быть и вовсе джазом бы не занимался. Если мы посмотрим, например, на американскую, нью-йоркскую сцену, там есть люди, которые тоже очень традиционны, но все-таки больше известны те, кто делает что-то новое, смешивая джаз с восточной, например, традицией. Очень много, к примеру, еврейских музыкантов, которые привносят элемент еврейской этники. Или вот Тигран Амасян: он может играть обычный джаз, но интереснее ему соединять его с армянским фольклором. Он смог найти и реализовать эти вещи, и для меня это гораздо больше джаз, чем просто следование традиции.

Получается, в этом смысле границы между академической музыкой и джазом нет?

Я ее не ставлю. Кажется, сейчас такое время, когда человек может заниматься и сочинением своей музыки, и ее исполнением, и импровизированием на нее же. И, вообще, что называется джазом — как ответить на этот вопрос? Бах умел импровизировать. Бах — джазмен или не джазмен? Импровизация в академической музыке закончилась в середине XIX века, когда появилась эта история «лучше я выучу заранее и сыграю каденцию в концерте Моцарта или самого Моцарта, или еще кого-то, чем я вдруг не ту ноту возьму». Вот этот страх ошибиться, который сейчас в Консерватории вообще, по-моему, возведен в абсолют, то есть лучше сыграть безэмоционально, чем вдруг где-то хватануть не ту ноту.

Из-за чего это произошло?

Из-за звукозаписи. Потому что когда музыканты начали слушать свои записи, они поняли: «Я же тут облажался, взял не ту ноту. Это просто катастрофа!» Но чистота исполнения — не главное. Софроницкий, например, мог ошибаться, но ошибаться так, что не оторваться, его эмоциональность людям была гораздо дороже, они приходили за откровениями. Сейчас бы Софроницкому просто поставили «двойку» на зачете в Консерватории, скорее всего.

А сегодня аудитория жаждет таких откровений? Или люди тоже изменились, как и время? Вокруг ведь столько всего: столько концертов, программ, постановок.

Сложный вопрос. Вот мы обсуждали кураторство — люди действительно привыкли прислушиваться к тем, кого они считают авторитетами, и тогда, получив совет от человека, которому доверяют, они (мы все) больше прислушиваются, больше ждут. Ну, а тогда время было действительно совсем другое. Тот же Софроницкий играл в 1941-м, в блокаду, концерт в неотапливаемом зале, когда люди сидели в холоде. Слушать-то сложно, а играть как? Вообще непонятно, как у него двигались пальцы. Но он понимал, что это нужно. Короче говоря, это совершенно другие люди. Ценность человеческой жизни была гораздо меньше, и от этого поступки были гораздо более впечатляющими, скажем так.

Нисколько не хочу проводить неуместные параллели, сравнивая эпохи, но мы сегодня действительно живем в комфорте. Может ли он развратить? Есть ведь мнение, что страдания очищают, могут настроить на творчество, а в изобилии и достатке проще зачерстветь. Или это надуманно?

Я думаю, мы просто должны не забывать сами себя одергивать. Как говорил Окуджава: «Когда я кажусь себе излишне гениальным, я сразу же иду мыть посуду». Это возвращение себя. Тут каждый может говорить не о других, а только о себе. Я, например, испытываю иногда потребность просто помыть пол дома. Делаю это намеренно, потому что понимаю, что для меня в этой обычной жизни есть много настоящего, и нельзя ни в коем случае от этого отрываться. На работе, где я преподаю, есть сторож, я очень люблю с ним общаться. Вне всех этих культурных контекстов и прочего есть настоящая жизнь. Человек может вообще ни одной книжки не прочитать, но знает какие-то вещи, какие-то слова, что-то, что на каком-то совершенно другом уровне действует. Вот это человеческое отношение, доброта, сочувствие — это же гораздо важнее, чем многое, к чему принято стремиться. Если бы у меня кто-то спросил: «Чего бы ты хотел в жизни — чтобы твою музыку слушал весь мир, но при этом ты был бы козлом, или лучше бы ты прожил нормальную, обычную жизнь, но при этом просто какие-то товарищи сказали, "хороший был человек"?». Мне кажется, что, не задумываясь, я бы выбрал второе.