Лидер группы «Мегаполис» — о новом альбоме и «гробиках отринутых стихов»

Московская группа «Мегаполис» 4 апреля выпускает новый альбом «С прочностью нитки». Он первый за пять лет, если отсчитывать от релиза полноформатника «Ноябрь» в 2020-м, а также второго диска сайд-проекта ансамбля Zerolines #2020. Альбом можно найти на стримингах или заказать на виниле, поучаствовав в кампании на «Планете.ру». Параллельно работе над лонгплеем лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров продолжал изучение оттепельного кинематографа в рамках своего проекта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР» (читайте о нем подробнее в проекте «РБК Визионеры»). Накануне премьеры «С прочностью нитки» и московской презентации альбома, которая состоится 17 апреля в ДК «Кристалл», «РБК Стиль» встретился с Нестеровым в студии, где родились и были записаны новые песни.

«С прочностью нитки» — первый за пять лет альбом ансамбля «Мегаполис». Как возникла эта музыка, как шла работа над ней, и почему это заняло так много времени?

В 2021 году мы провели 14 как минимум двухчасовых сессий, которые в итоге стали альбомом. Записали их так же, как работаем уже много лет, — в состоянии потока, когда мы перестаем быть людьми, когда из положения «ноль» мы переключаемся в положение «один», когда нет неправильных нот, а все словно само играется и само поется. В этом состоянии хорошо различаешь, где ты играешь штампы и клише, хоть и очень красиво, но при этом видна рукотворная сила, а где — бац! — происходит вот это переключение, и начинаются всяческие приключения. В потоке с музыкой ведь взаимодействует твой духовный опыт. Естественно, телесный интеллект тоже подключается — ты все-таки переставляешь пальцы [на грифе гитары] и что-то поешь, но по большому счету ты себе не принадлежишь.

Этот подход сочинения музыки в потоке, или интуитивные импровизации, как вы их еще называете, насколько оно близко к джазовой импровизации, к примеру? Или вы как-то иначе это понимаете и для себя определяете?

Если это и близко к джазу, то исключительно к фри-джазу. Потому что джаз — это все-таки тема и импровизация на заданную тему. Что касается интуитивной музыки, то не мы ее придумали.

Вообще, все началось в тот момент, когда музыка стала спасать человека. Так, Петер Хамель в книге «Через музыку к себе» дает такую классификацию: сначала была музыка мистического сознания — это про вхождение в транс и обретение всеобщего целого; затем ей на смену пришла музыка мифологического сознания, когда добавилось слово; и, наконец, появилась музыка ментального сознания, когда пришла полифония и все такое прочее. И в XX веке, когда мир стал маленьким, и все стало перемешиваться, европейские музыканты заскучали, поняв, что какая-нибудь традиция на краю земли многие вещи отрабатывает лучше, чем их ноты и 15 лет образования в консерватории. И тогда зародилась интегральная музыка, в которой соединили все — музыку и мистического, и мифологического сознания, и собственно ментальную музыку. И когда это сделали, то поняли, что европейцам не хватает важного ингредиента — играть без нот, что в голову взбредет. И так появилась интуитивная музыка — это когда наша душа говорит с нами исключительно одним способом, голосом интуиции. Интуиция — это наш духовный опыт, который диктует, что надо, что не надо. А наш духовный опыт настраивается на поток и взаимодействует с телом, и мы входим в резонанс с собой, впускаем музыку.

Мы [с «Мегаполисом»] стали это практиковать с 1990 года. Тогда мой коллега, бас-гитарист группы Михаил Габалаев играл с разными московскими музыкантами и принес нам идею. Первые два года практики обернулись абсолютным фиаско и бессмыслицей, потому что мы играли сплошные клише, а потом мы впервые пронзили все слои и достучались до чистенькой водички — тогда-то все и началось.

Однако сам по себе процесс вхождения в поток имеет свои технологии. Для начала это нужно практиковать регулярно: чтобы поймать рыбу, нужно регулярно ходить на рыбалку. И еще я определил для себя три правила:

- не понимать, что происходит,

- ничего не ждать,

- ни от кого не зависеть.

При этом, когда ты сел в кружок, как говорил Джон Кейдж, интуиция не терпит сознательного намерения. Как только будет сознательное намерение, появится ложная интуиция. Мы даже пытались в 1990-е годы импровизировать на людях. Ничего не получалось.

Ну, и отдельно расскажу, что есть три способа эту рыбу ловить, продолжая метафору. Поклевка может произойти сразу, а может нет, и тогда — и это первый способ — ты ходишь, как правило, вокруг да около, играешь красивенькую, ладную музыку, которая тысячекратно сыграна, но которую потом слушать невозможно… но тебе же с чего-то надо зайти, ты же хороший, умеешь играть на гитаре, и в какой-то момент всем становится смертельно скучно, и вы, как дети, которым наскучивает игра, начинаете все крушить. Тут происходит этап, как я это называю, жесткого немецкого авангарда 1920-х годов, когда просто камня на камне не остается. И через это отрицание есть шанс «выйти в тихую долину», где появится простая мелодия, какая-нибудь музыка, которую ты впустишь.

Второй путь — это когда ты начинаешь сам над собой смеяться, и он напоминает какие-то страшные постмодернистские опыты. Ты играешь и поешь такую чепуху и выкручиваешь это на максимум. Здесь важно не стесняться «раздеться». И, пройдя через этап отчаянного дуракаваляния, ты, опять же, выходишь куда нужно.

Наконец, есть третья дорога — когда ты садишься на какой-то грув, просто на какое-то движение, играешь и играешь одно и то же. Не помню, кто сказал, то ли Кейдж, то ли Штокхаузен, мол, попробуйте играть одно и то же две минуты. Если вам скучно, попробуйте играть одно и то же четыре минуты. Если опять скучно, попробуйте играть восемь. Если скучно, попробуйте играть 16, ну и так далее. И в конце концов вы поймете, что это не скучно, а дико интересно. И грув, как повторяющееся ритмическое движение, имеющее телесную природу, это самый сильный и, к счастью, разрешенный наркотик, потому что он выводит в святая святых — когда ты входишь просто в саму ткань музыки и начинаешь быть внутри. Грув как раз тоже выводит на те позиции, где нет неправильно сыгранных нот, где само все играется и поется. И вот этот способ — самый действенный.

Таким образом к 1994-му мы научились минут за десять неминуемо входить в поток, причем играя на всем, что нас окружало. А потом, и об этом тоже следует сказать, мы поняли, что «нарушаем невидимую часть Киотского протокола». Потому что если ты зафиксировал тему, которая через тебя пришла, ты обязан на ней жениться: ты должен ее проявить, сделать из этого композицию или песню, чтобы ее услышали люди. Если ты этого не сделаешь, то она тихо состарится в твоем гареме… Это как коллекционер, который не играет на своих гитарах. Это очень большой грех.

В общем, тогда, в 1990-е, мы поняли, что наткнулись на какой-то абсолют, и после этого некоторое время не встречались и вообще не играли. У нас изменился круг общения. Изменились мы. Мы даже начали пить вино, а не крепкие напитки — все привычки переменились. Ну и с этого момента стало понятно, что в руках у нас сильное средство. Что до сих пор и происходит.

Вернемся к альбому. Итак, вы провели множество сессий…

Да, и у нас получилось, соответственно, почти 30 часов музыки. Ее расшифровку я начал в декабре 2021 и плавно вплыл с ней в весну 2022 — и это меня, в общем-то, в тот момент сильно поддержало. Постепенно я все отслушал, выбрал фрагменты, в которых произошло то самое переключение. И дальше уже мы посмотрели на отобранные 56 фрагментов, из них выбрали 30 с чем-то и запустили их в работу. Сложность заключалась в том, что в этой ситуации у тебя нет никакого контроля и понимания, каким будет следующий шаг. Все должна сказать сама музыка: она начинает сама себя определять, альбом начинает с какого-то момента сам себя собирать. И вот тем летом, когда я летел с Камчатки, где-то между небом и землей ко мне пришел такой небольшой манифест, альбом как бы сам себя проявил, сам дал понять, что следует отринуть, а что — брать:

В полете, покидая Камчатку, как это часто бывает, попал во временной портал между завершившимся прошлым и ненаступившим будущим.

Я кое-что понял про новый альбом.

Мир будет другим. Каким?

И будет ли вообще мир?

Умираем, но не сдаемся! Оденемся во все чистое. Пусть музыка звучит. Такая же чистая, но без прикрас. Если пронесет — она просто поможет людям пережить лихолетье и не болеть.

Если же мир в нашем понимании перестанет существовать и людей в нем не будет, это не значит, что наши сущности растворятся в космическом киселе. Им придется выискивать новые формы и двигаться дальше.

Тогда этот альбом будет именно для них. Вернее для нас, в копилку духовного опыта. Как необходимое послевкусие. Или дружеский пинок.

А землю оставим простейшим бактериям, им придется постараться, устраняя весь урон, который нанесли планете люди.

Они обойдутся без нашей музыки.

А как это проявление происходит?

Ну, эти вещи точно так же приходят сами. Например, буквально вторая по счету сессия принесла одну из программных композиций «Я ничей». Сразу стало понятно, что это что-то иное, что такой и будет наша новая музыка. Или я ехал в машине часов в шесть утра и отслушивал фрагменты, и вдруг слышу «С прочностью нитки», где и текст, и музыка пришли фактически сразу, и я понимаю, что плачу, что не делал давно, отслушивая свой материал, года с 1996-го. А тут сразу было ясное понимание, что даже если будет одна эта композиция, в принципе этого будет достаточно.

И отмечу, что она дала название альбому. Поэтому?

Да, конечно. И потом, есть такое техническое понятие — «остаточное намагничивание». Раньше музыку писали на магнитофон и когда с мастер-ленты делали матрицы для виниловых пластинок, если было громкое начало, то мощные магнитные слои как бы промагничивали предыдущий виток пленки. Поэтому на старых пластинках можно услышать словно тень того, что произойдет в следующее мгновение. Эхо наоборот. В жизни с каждым из нас тоже происходит остаточное намагничивание. И альбом во многом — пример этого явления. Изменился мир, наша жизнь, многое пришло в ту точку. С этим связано и название «С прочностью нитки». Все, что определяет нашу жизнь, так же прочно, как нитка.

Хорошо. Что вы делаете после того, как альбом себя проявил и начал оформляться?

Дальше надо придать этим композициям завершенный вид. И тут у нас есть разные степени прожарки, как я это называю. Есть полная, когда ты просто ставишь cut (обрезаешь) в начале и в конце — так у нас было в двух композициях. То есть вообще ничего не переписываешь, а целиком берешь из сессии готовый кусок. Есть средняя степень прожарки, когда почти все есть, но, например, надо перепеть слова. Потому что иногда язык не успевает за сердцем в потоке, и слова уходят в фонемы. А потом ты фонемы расшифровываешь, переписываешь вокал и что-то выигрываешь, быть может. А бывает, что пришел «битый файл», но в нем чувствуется сила, и вот его нужно пустить по второму кругу, отправить на «пересейшен». То есть провести еще одну сессию, но уже на заданную тему. И обычно из нее уже точно все получается. Ну, и самое простое и очевидное — это когда мы делаем из того, что мы получили в потоке, песню и просто ее переигрываем.

Но, возвращаясь к вопросу, почему работа шла так долго, скажу, что еще нам нужно было привести свой человеческий опыт в соответствие с опытом духовным. Научиться, условно говоря, это все играть, дорасти до той музыки, что через нас прошла, соответствовать ей, понять, что к чему. Это все равно как, представьте, родила мама ребеночка. И ей понадобилось несколько лет, чтобы до него дорасти, потому что ребеночек получился умнее, старше и все такое прочее, чем мама.

Что вы решили делать с музыкой, которая не вошла в ткань альбома?

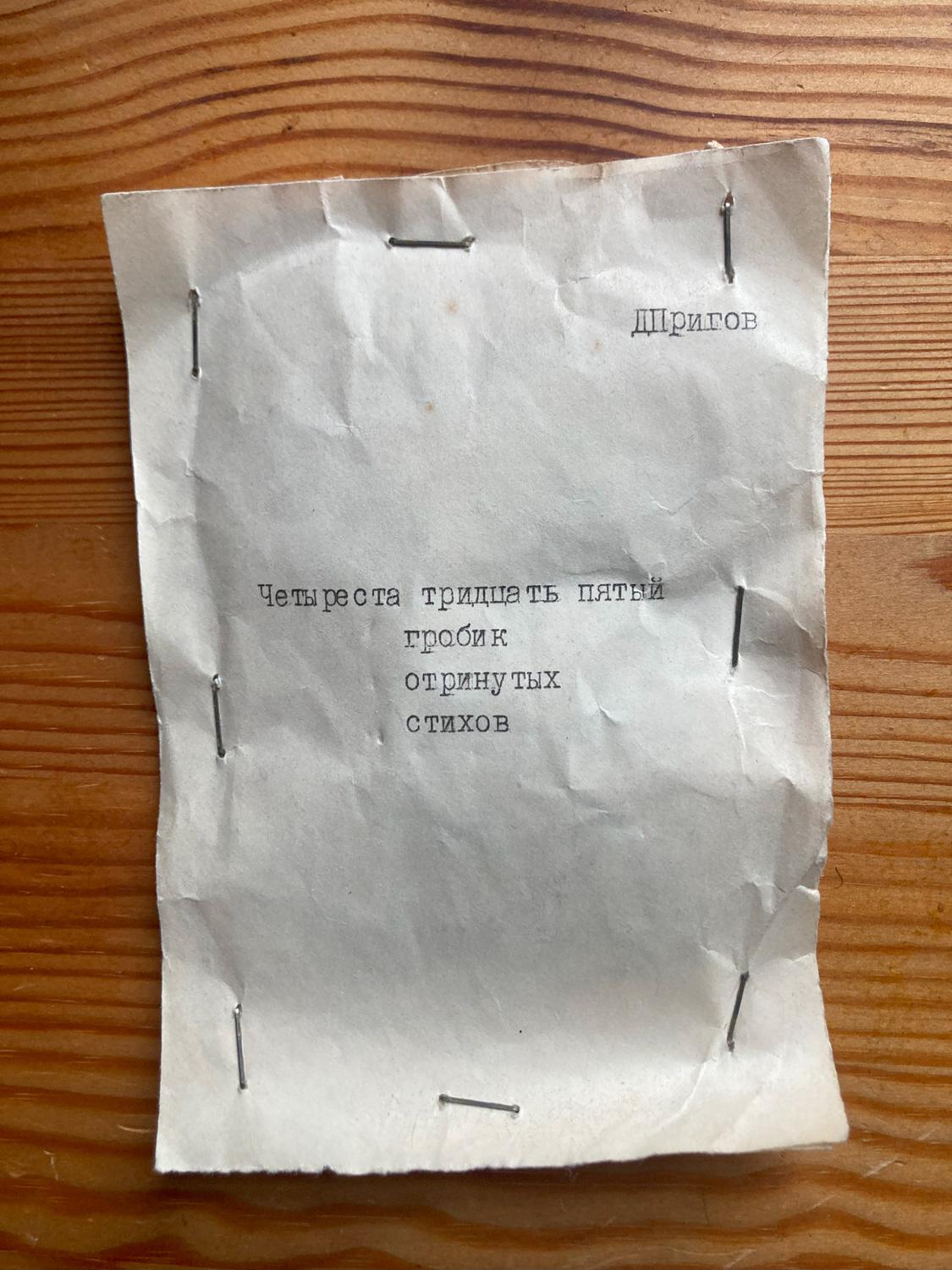

Это вообще важная история, потому что мы первый раз на такое решились. Когда мы входим в поток, мы продираемся через какие-то музыкальные ряды. Как я уже говорил, это либо «жесткий немецкий авангард», либо дико смешное, либо это тоже музыка потока, но то, что альбом отринул. И обычно судьба этой музыки незавидна: чаще всего она в качестве звуковых стенограмм остается где-то здесь в студии. А тут я вспомнил Дмитрия Александровича Пригова. В какой-то момент он решил каждый день писать по стихотворению, но не все они получались, с его точки зрения, такими, как нужно. Он рвал их на кусочки и запечатывал степлером между двумя листами, называл он их «гробиками отринутых стихов». Эти «гробики» он дарил своим друзьям. У меня как раз 435-й такой «гробик». То есть эти тексты продолжали свое существование в материальном виде, хотя никто их никогда не читал. Впрочем, может быть, кто-то…

Вы свой пока не открывали?

Я жду. И думаю, открыть или нет. В этом есть какая-то загадка, тайна. А еще есть то, что художник сам не хотел, чтобы она, эта тайна, была открыта. Это такой моральный выбор. Такое сладкое. И, может быть, кто-то в какой-то момент свой «гробик» распечатал и прочитал. А может, в какой-то момент все эти «гробики» вскроют, их соберут, склеят и издадут какую-нибудь книгу «Пригов — детям». В общем, все это натолкнуло меня на мысль дать мимолетную жизнь тем музыкальным фрагментам. Как в нефтянке есть же попутные газы, которые научились использовать.

Так что я выбрал с десяток фрагментов. Они самые разные: от гомерически смешных до совершенно страшных, — они могли бы войти в альбом, до ладных и глубоких. А в некоторых отсутствует как раз эта глубина. Это такой контрапункт к тем композициям, которые в альбом вошли, дополнительный контекст.

Два раза в неделю на сутки они появляются в канале с моим коротким описанием. Их можно послушать, и после этого они тихо исчезают. Здесь важно, что ту музыку, которую ты не использовал и не проявил, не передал людям, возвращать назад. То есть уничтожать то, что есть на материальных носителях. Чтобы у тебя ничего не оставалось. Распускать гарем. И раздавать свои гитары гитаристам, чтобы на них играли. Поэтому мы говорим им спасибо и прощаемся.

Но разве это возможно в диджитале, когда кто-то все равно скачает себе тот или иной трек, сохранит?

Это пожалуйста, но это уже не на нашей стороне. Это как кто-то «гробик» Пригова вскрыл.

Вернемся к альбому. Как на нем появились другие музыканты, помимо постоянных участников ансамбля?

В эти сессии мы зашли в нашем традиционном составе с прежним барабанщиком Антоном Дашкиным, а вышли уже без него, так получилось. Привлекли к сессиям электронщика Дениса Кудряшова: он сам бывший гитарист, но категорически больше не играет на гитаре. И вот он принес свои аналоговые штучки… и для нас это было откровение. Потому что у нас такая чувствительность, такие тонкие настройки друг с другом. И вдруг еще одно звено пришло: что это будет? как это будет? А он зашел таким удивительным слоем, дал всему происходящему такую перспективу и глубину… то, чего нам как раз не хватало — облака и ландшафты.

Потом, когда мы уже отобрали композиции к альбому, и круг сужался и сужался, мы пригласили Влада Цалера. Он сыграл на флюгельгорне в одной песне, «Перетекаем», с альбома «Ноябрь» (2020), и мы на него тогда положили глаз, если честно. Это глубочайший музыкант, близкий нам по духу, мимо таких пройти сложно. И мы его пригласили как раз на этап «пересейшена», когда разыгрывали недопроявленные темы. И он своим звуком дал что-то, в музыке появился как бы еще один план. Так что часть композиций с альбома без него просто бы не случилась. Например, в «Я ничей» он наиграл партию флюгельгорна через гармонайзер. И она звучит, как метафизическая «Волга» ГАЗ-21, у которой был такой характерный гудок. Оказалось, что пропущенный через гармонайзер флюгельгорн звучит, ровно как эта самая метафизическая «Волга». Это звучание сразу настолько точно вошло в композицию, что было ощущение, что эта музыка только и ждала, когда к ней все это присоединится.

Еще мы пригласили еще на запись Игната Кравцова из Therr Maitz, и еще он играет в джазовом крутом коллективе LRK Trio. Ну, это художник за барабанами. Его звук, его подход к музыке! Мы нашли еще одну родственную душу.

А как в этой картине появился [лидер Therr Maitz] Антон Беляев?

Когда мы срезали потоковый фрагмент, который назывался «Возвращайся», я сразу понял, что не смогу это спеть. Нужен был какой-то голос, весьма характерный, который бы эту музыку одухотворил. И Дмитрий Павлов (гитарист «Мегаполиса»), который также играет в Therr Maitz, предложил позвать Антона: они друзья еще по Хабаровску. Мне, кстати, тоже еще в конце прошлого года почему-то привиделся там именно голос Антона. Я большой поклонник его проекта LAB. Считаю его превосходным куратором. И эта песня требовала, во-первых, глубины личности, а не просто умения петь. Ну и, во-вторых, формальных признаков тоже, таких как тембр, подача. В общем, в нем очень отозвался текст. И он тут, может быть, для него даже первее, чем музыка. И как-то это все срезонировало, запустились процессы внутри. И Антон сам превратился в эту музыку, а музыка стала им. Только и всего.

Раз уж зашла речь. В альбоме использован текст поэта Сергея Шестакова. И еще колыбельная «На конец света» написана по мотивам известного детского стихотворения. Как появился чужой текст? И как он встал в общую картину?

Да, тут важно сказать, что если в случае со вторым альбомом Zerolines или с альбомом «Ноябрь» передо мной была пачка чужих текстов, и я перекладывал, когда мы были в потоке, и иногда что-то сцеплялось, а что-то нет, то здесь чужих текстов принципиально не было. Музыканты ансамбля сказали: нет, Олег, должно быть твое, так будет точнее. Поэтому тексты приходили вместе с музыкой вперемешку с фонемами, которые требовали расшифровки. Иногда были только фонемы, как, например, в «Сто веков», и с ними необходимо было дальше работать. В «На гибель русалки» тоже было несколько недорасшифрованных фраз, и я долго не мог понять, почему там вообще гибель русалки? Что там за история? Пришлось взять и прослушать от начала до конца сказку Андерсена, чтобы вообще разобраться, что к чему. Потому что я, может быть, и прочитал разок в детстве, но вообще интриги не помню. Так что я выписал тезисно, что там и почему. И это помогло мне несколько ключевых фраз добавить.

Что касается текста Шестакова, то во время путешествия на Азоры местный проводник рассказала, что недавно у них был поэт Сергей Шестаков. На следующий день она даже принесла его книгу с автографом. А ведь Шестаков у нас был на альбоме «Ноябрь» с текстом «Две колыбельные». Так что это не могло быть совпадением: я наугад открыл книгу и тут же определилась судьба текста «К&М». Потому как музыка уже существовала, и определенно чувствовалось, что она будет очень влиятельна на альбоме, но мы прекратили ее разрабатывать, потому что музыканты сказали: пока не будет текста, мы палец о палец не ударим. Текст должен был повести. И так он «впрыгнул»: я вернулся в Москву, взял дома первый попавшийся микрофон и утром прямо напел этот текст. И оно так и вошло в альбом. Там, кстати, слышно, что я не успеваю вообще ни о чем подумать, ничего-то осмыслить, — это самое первое, самое сладкое соединение музыки и текста. Потом мы, конечно, связались с поэтом, и он благословил нас на нашу затею.

В конце не могу не спросить о презентации альбома, которая пройдет в Москве в ДК «Кристалл». Так как ваша музыка очень кинематографична, очень визуальна, и в прошлом вы использовали в программах проекции, ждать ли чего-то подобного на этот раз?

Конечно же, визуальный ряд будет. И он продиктован местом, которое мы выбрали. Во-первых, мы решили, что в этот раз все будут не сидеть, а стоять. То есть не мы даже, а музыка решила, попросила, чтобы все стояли. Во-вторых, играть ее в каком-нибудь модерновом клубе нам крайне не хотелось. И в Москве есть лишь одно место, которое для нашей новой музыки максимально подходит, — это ДК «Кристалл». Паркет, большая хрустальная люстра, послевоенная лепнина… для меня это такое восточно-берлинское место. Там, в Берлине, кстати, такие есть, и я в таких даже выступал когда-то.

Так что визуальная часть будет, но она будет не через проекции. И здесь, опять же, все решила музыка. Можно смеяться над этим, но когда я говорю, что музыка определила состав альбома, определила инструменты, слои, планы, определила одно, другое, третье, стоячий зал или сидячий зал… Да, мы десять лет представляли наши альбомы исключительно на театральных площадках или в Планетарии. Но здесь музыка сказала, что проекции никакой не может быть, что в данном случае она будет скорее отнимать, чем привносить.