Как относились к чувствам в Средневековье (и страдающем, и не очень)

Ранний шепот желаний. Кирилл Доешвили

За Средневековьем не первое столетие водятся и черные легенды, и белые. К белым, красивым принадлежат расхожие представления о Прекрасной Даме, по которой сохнет и убивается (иногда буквально) прекрасный рыцарь. Согласимся, что подобная мифология нужна любой цивилизации, включая нашу с ее «фабрикой звезд» и звездных страстей. Согласимся также, что в любой мифологии есть место и реальным историям, достойным восхищения, возмущения или слез: любовь всегда находила и найдет себе место там, где ненависть и кровопролитие уступают ей место. Так было и в Средние века.

В дохристианской древности и греки, и римляне хорошо понимали разницу между любовью возвышенной, духовной; любовью, скажем так, средней, обычной, объединяющей пары; любовью низкой, приземленной, чисто плотской. Об этом писали, над этим смеялись и плакали, все градации любви видели в повседневной жизни на всех общественных уровнях. Представления о должном и не должном выражали в культах и мифах, придавая значение и похоти олимпийцев, и неприступности Афины и Артемиды: за нескромность можно было поплатиться, скажем, превращением в оленя и смертью от клыков собственных охотничьих псов. Притом что классический Рим знал толк в оргиях, любил публичные дома, лупанарии, хорошо известные, например, по раскопкам в Помпеях, он же ценил и целомудрие, и этикет в любовных отношениях. Перешедший, как казалось столичной элите, грань приличия великий поэт Овидий отправился в ссылку на берега холодного Черного моря.

Средневековье, как известно, началось с принятия христианства. А оно повлекло за собой радикальный во многих вопросах пересмотр ценностей, зачастую — их полный переворот. Вопрос любви оказался в благой вести ключевым. Уже Спаситель и апостолы, особенно Павел, много говорили и писали об определяющей ее роли в отношениях как между людьми, друзьями и врагами, так и с Богом. Средневековье очень хорошо об этом помнило: едва ли не все крупнейшие мыслители писали о любви целые трактаты.

В переписке — а письма в Средние века были важнейшим средством коммуникации — монахи и миряне, мужчины и мужчины, учителя и ученики объяснялись друг другу в любви с такой настойчивостью и местами так велеречиво, что сегодня за такое красноречие легко оказаться как минимум на комиссии по этике. Тысячу лет назад эти литературные излияния чувств никого не удивляли, но и не то чтобы ничего не значили. В этом культе любви было и что-то от верности евангельскому учению, и что-то от желания противостоять окружающей жестокости, повседневным тяготам.

Средневековые христиане нередко рассуждали о том, что лишь они научились по-настоящему любить, обвиняя древних язычников и современных им «неверных» (особенно мусульман и иудеев) в звериных инстинктах и необузданной похоти. Под занавес, в XV‒XVI веках, то же кривое зеркало темных сторон собственной души европейского общества обратилось на внутреннего врага — ведьму и колдуна, приспешников дьявола, повязанных с лукавым, среди прочего, плотской связью. В трактате философа Джанфранческо II Пико делла Мирандолы «Ведьма» (La striga), написанном в 1521 году, чтобы оправдать два десятка костров, выведенная на сцену ведьма без всяких обиняков рассказывает о своих регулярных сексуальных отношениях с дьяволом.

Эта демонизация плотских отношений между полами, как и однополой любви, — экстремальный случай многовековой христианской традиции. Церковь, естественно, не благословляла плотские утехи. В этом она, ничего принципиального не придумывая, следовала и за буквой иудейского учения о грехопадении, и за моральными устоями народов Средиземноморья, и за относительной моногамией варварских племен, заселивших север Европы. Иногда можно встретить мнение, что, мол, христиане четко разделяли amor, любовь телесную, пусть и необязательно чисто плотскую, и caritas, любовь чисто духовную, одну из трех богословских добродетелей. Действительно, вслед за Павлом повторяли, что такая любовь важнее «науки», что без нее даже вера бессильна, что в ней — основа не только семьи, но и государства, миропорядка.

И снова гром обогнал мое сердце. Кирилл Доешвили

Все помнят последнюю строку дантовской «Божественной комедии»: «Любовь, что движет солнце и светила». В оригинале стоит amor, и она движет солнце «и другие звезды» (e l’altre stelle). В космологии эпохи развитой схоластики, около 1300 года, эти слова значили примерно то же, что «любовь — основа мироздания». К этой разумной мысли ученый проповедник добавил бы, что Бог — это любовь и что каждый из нас — «любящий», а «возлюбленный» у всех один — тот же Бог. Об этом писал великий современник Данте, каталонец Рамон Льюль, в сочинении «Книга о любящем и возлюбленном», тоже доступном в русском переводе. Но важно и то, что все они писали именно об amor, а все отношения любви, в том числе и плотские, описывали всеми частями речи того же корня. И в этом не было ничего принижающего, не было обмирщения, предательства «традиционных ценностей» или какого-то схождения «с небес на землю» жизненных ориентиров, которые в свое время диагностировал Жак Ле Гофф. Любовь Данте к Беатриче — иной природы, чем его же любовь к Богу. Но для создания поэмы потребовались и та и другая. И еще — изгнание.

Все понимали разницу между любовью духовной и телесной. Возвышенная куртуазная любовь не была бы возможна в обществе, если бы у нее не было благородной сестры — христианской любви, всепрощающей, всепобеждающей, ничего не требующей взамен. Следует сказать несколько слов о сложившихся между сестрами отношениях.

Одновременно с появлением поэзии на новых языках, в XII веке, в Европе обрела популярность fine amor, что со старопровансальского, языка трубадуров, можно перевести как «тонкая», «чистая», «истинная» любовь. Она стала одной из важнейших составляющих кода поведения идеального рыцаря при идеальном же феодальном дворе. Подчеркнем: идеального, ибо реальность, как всегда, могла быть намного проще и приземленнее, чем то, что представляли слуху придворных рыцарские романы, любовные поэмы трубадуров и эпосы. А куда без идеалов?

Дела плоти в целом укладывались в рамки строго горизонтальной субординации слабого пола сильному: Средневековье не написало «Камасутры». Зато любовь «высокую» и «чистую» понимали по-разному. Для многих рыцарей она представляла собой беззаветную преданность и безусловное, бескорыстное служение Прекрасной Даме, по определению недоступной, — жене своего сеньора. Ради нее совершались подвиги, ей посвящались победы на турнирах. Это бескорыстие могло, впрочем, получать воздаяние в виде благодарности, в том числе материальной, супруга Прекрасной Дамы. Ведь слава подвига, посвященного его прекрасной половине, дарила часть своего света и ему.

На fine amor могли претендовать и супруги: не следует верить черной легенде, что средневековый брак не имел никакого отношения к любви. Однако безмолвствующее большинство — крестьяне, горожане, маргиналы — тем и отличалось от элиты, что никаких «высоких» чувств испытывать не могло. О чем придворные поэты нередко знати напоминали, чтобы подчеркнуть исключительность своих благодетелей: красиво любишь — не скупись, недолго ведь прослыть мужланом.

Бутон огня и отраженная легкость. Кирилл Доешвили

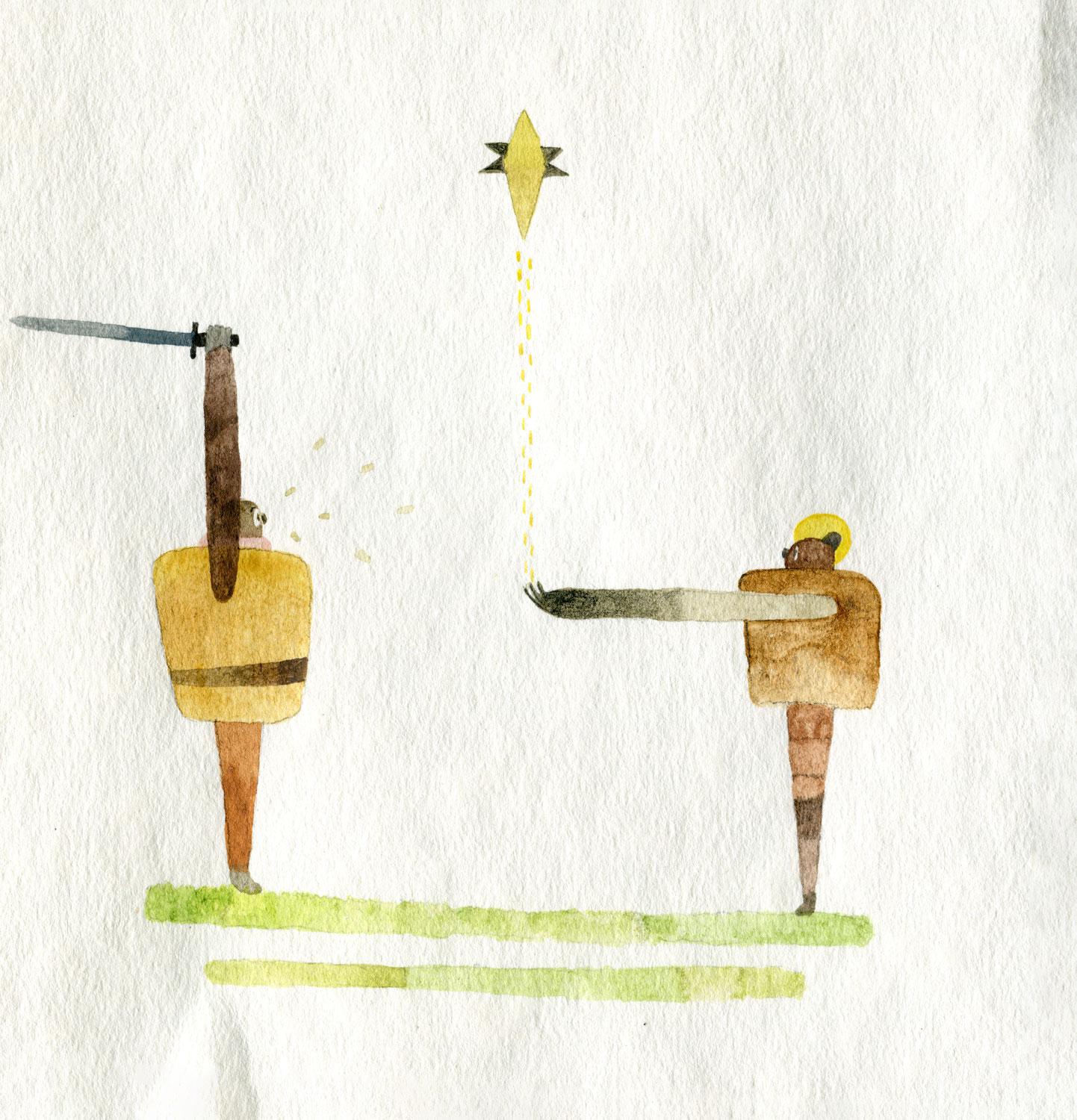

Вместе с тем самые красивые истории о куртуазной любви из цикла о короле Артуре и рыцарях его Круглого стола являют нам пример вполне «корыстной» куртуазной любви. В многочисленных романах о Тристане и Ланселоте рассказывается об адюльтере: плотской любви между Тристаном и Изольдой, женой его сеньора, короля Марка, и между Ланселотом и Гвиневерой, женой его сеньора, короля Артура. Основа сложного морального конфликта, хорошо знакомого знати на протяжении нескольких столетий (XII‒XVI веков), состояла в том, что и Ланселот, и Тристан были образцовыми воинами. Образцовый воин верен своему сюзерену. Но он же как бы обязан обожать его супругу. Это обожание, достигая своего пика, под влиянием магического зелья (как в случае с Тристаном) или без него (у Ланселота) перерастает в страсть и прелюбодеяние.

Неверность своему сеньору — страшный «феодальный» грех. Христианская мораль, естественно, осуждала такую неверность, сопоставимую с неверием. Общество разрывалось между симпатией к отважному Тристану, к прекрасной, добродетельной Изольде и осуждением их плотского греха, который они скрывали от обманутого мужа, упражняясь в лукавстве. Но ради этой запретной любви рыцарь не только сражался на турнире, кичась силой. Он преображался под ее влиянием точно так же, как христианин преображался под действием христианской любви.

Ланселот, глубоко верующий христианин и едва ли не лучший рыцарь Круглого стола, чтобы очиститься, отправился на поиски великой реликвии — святого Грааля, чаши с кровью Христа. После долгих приключений он достиг замка, в котором она хранилась, но не смог лицезреть святыню, ибо осквернен был смертным грехом. В конце Средневековья, например, в «Смерти Артура» Томаса Мэлори эта неудача воспринималась уже как настоящая трагедия всего рыцарства. Увядание символики, разочарование в высоких идеалах, понимание их несовместимости с христианской моралью — все это предвещало скорый уход со сцены средневекового рыцарства, его превращение в регулярные армии и частные военные кампании с совершенно иными «скрепами».

Характерно, однако, что в XII‒XIII веках вероучительная и куртуазная литература зачастую в схожих выражениях описывала духовное содержание amor и caritas. Богословы много рассуждали о добродетелях и о главной из них — любви. Светское общество пыталось кодифицировать и примирить с общей моралью свои представления о мирской любви. Культ Прекрасной Дамы распространился одновременно с новыми яркими формами культа Девы Марии, и этот параллелизм не случаен. В 1184 году появился специальный посвященный этому латинский трактат «О любви» Андрея Капеллана, а столетие спустя, когда время великих трубадуров прошло, провансальский поэт-энциклопедист Матфре Эрменгау написал на старопровансальском внушительный свод знаний о мире, едва ли не крупнейшую (и скучнейшую) поэтическую энциклопедию Средневековья, «Бревиарий любви».

Что бы ученые ни говорили о происхождении и значении куртуазной любви как литературного и историко-культурного явления, о важности ее как проявления светской культуры зрелого Средневековья, христианская caritas была ее старшей сестрой.