Какие ритуалы были у древних славян и где о них узнать

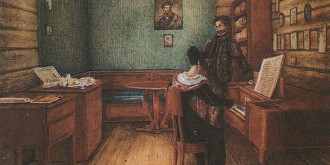

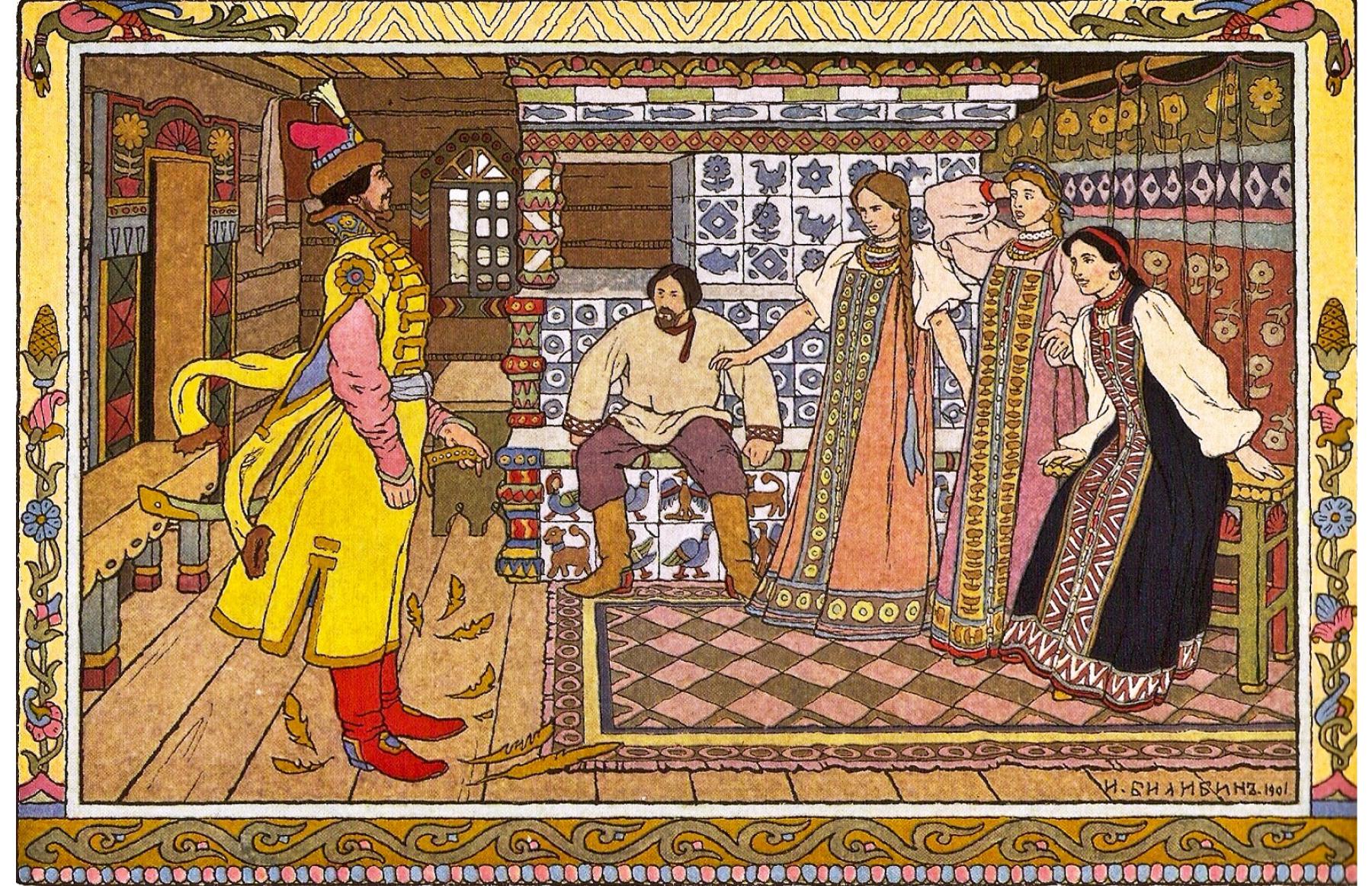

Иван Билибин. «Добрый молодец, Иван-царевич и три его сестры». Иллюстрация к сказке «Марья Моревна», 1901

Несмотря на то что между современными жителями России и древними славянами десятки поколений, многие обычаи, ритуалы и суеверия прошлого оказались удивительно устойчивыми к переменам. Они тихо прошли сквозь века, глубоко закрепившись в культуре и сознании людей. Порой, сами того не замечая, мы соблюдаем традиции и обряды, смысл которых давным-давно забыт или утрачен. Что заставляет людей доедать хлеб до последней крошки, садиться «на дорожку» и смотреть в зеркало перед выходом? Давайте разберемся, какие древние смыслы скрыты за привычными действиями, которые веками продолжают незримо влиять на нашу жизнь.

1. Перепекание младенцев

Во времена, когда о доказательной медицине даже не думали, к лечению подходили весьма оригинально. Если ребенок рождался слабым или с низким иммунитетом, его символически «перепекали» в печке. Младенца почти полностью заворачивали или обмазывали ржаным тестом, клали на хлебную лопату и трижды отправляли в теплую печь на несколько секунд. Иногда в ржаную массу добавляли целебные травы, чтобы усилить эффект. А после ритуала тесто скармливали животным.

У славян печь ассоциировалась с материнским лоном и связью с предками, а также считалась границей между миром живых и потусторонним. Ритуал символизировал перерождение, который помогал душе «допечься» и очиститься от болезни. Огонь предварительно гасили, поэтому ребенку не грозила опасность.

Бабки-повитухи и знахарки часто проводили обряд, читая заговоры. Церковь осуждала эту практику как языческое поверье, но со временем в народе к ней добавились религиозные элементы. Например, перед «запеканием» ребенка крестили, а рядом с печью клали иконы. В некоторых русских деревнях обряд проводили вплоть до начала XX века, и даже сейчас его следы можно обнаружить — в виде травяных обертываний и прогреваний.

2. Изготовление оберегов

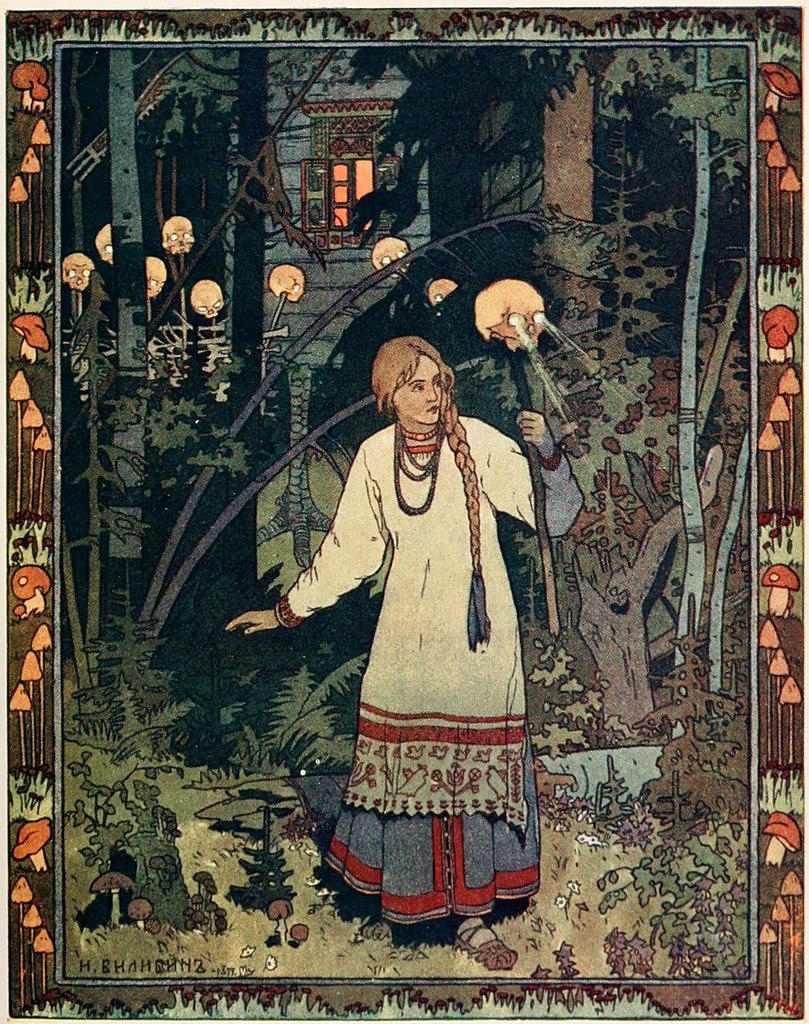

Иван Билибин. «Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги». Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная», 1899

У славян женская рубаха была не просто одеждой, а мощным оберегом. Шили ее обычно из натуральных тканей — льна, конопли или шерсти, окрашенных натуральными красителями, такими как луковая шелуха, зверобой или кора дуба. Особое внимание уделялось вышивке, которая украшала «уязвимые места» одежды: ворот, манжеты и подол. Эти элементы считались входом для злых сил.

Вышивка выполнялась шерстяными, льняными или шелковыми нитями и несла в себе сакральный смысл. Например, красный цвет защищал от смерти, а черный символизировал связь с землей и предками. На свадебных рубахах орнаменты были двойными: внешняя сторона предназначалась для людей, а внутренняя — для духов. Этнограф Борис Рыбаков связывал эти узоры в виде ромбов, птиц, коней с культом богини судьбы Макоши. Невеста могла подарить жениху рубаху с изображением волка или медведя, чтобы передать ему силу и смелость.

Особое значение славяне придавали и процессу прядения. Прясть старались в полнолуние или на рассвете, соблюдая при этом абсолютную тишину. Верили, что медленное, вдумчивое прядение помогает сохранить «магическую целостность» нити, связывая ее с миром духов-покровителей: домовыми, предками и той же Макошью. Чтобы не нарушить магическую силу, прядильщица избегала шума и посторонних разговоров. Готовые нити хранили в льняных мешочках или оборачивали вокруг священных предметов, таких как иконы и камни.

3. Выпекание хлеба

Хлеб играл важнейшую роль в жизни славян. Он был обязательной частью любого стола, символом богатства, плодородия и семейного счастья. К хлебу относились с большим уважением, считая его живым существом и включая в разнообразные традиции и обряды. Его производство и употребление было регламентировано народными правилами. С момента замешивания теста и вплоть до того, как хлеб доставали из печи, в доме старались соблюдать тишину и избегать выхода за порог. Считалось, что шум или одиночество могут «обидеть» или «испугать» хлеб. Пока он выпекался, запрещалось подметать пол — иначе можно было «вымести» достаток и семейное счастье. Также не разрешалось садиться на печь во время выпекания — от этого хлеб мог плохо подняться или испортиться.

Многие наверняка помнят, как люди старшего поколения приучали детей бережно относиться к хлебу: не крошить и обязательно доедать кусок до последней крошки. Это поверье тоже пришло к нам из древности. Существовала даже присказка: «Хлеб — батюшка, кормилец; кроху наземь уронить грешно». Существовал обычай доедать до конца начатый кусок и до последней крошки сметать хлеб со стола, но не рукой, а тряпочкой, чтобы опять же не «смести достаток». Считалось, что в последних крошках спрятано счастье, а значит, нельзя его тратить.

По весне были распространены обряды кормления пернатых выпечкой. На Жаворонки, праздник, который проходил 9 марта, пекли фигурные булочки в виде жаворонков, кулик или грачей. В Курской и Орловской губерниях женщины и дети выходили с этими «птичками» на улицу, подбрасывали их вверх или привязывали к шестам, чтобы булочки качались, как живые птицы, и призывали весну.

В целом хлеб часто использовался в обрядах, включая гадания. Помимо стандартного хлебосола на свадьбах, например, девушки на Андреев день гадали по форме и состоянию выпеченного хлеба, предсказывая события грядущего года. Если корка сильно растрескалась, считалось, что наступающий год принесет трудности и печали; если же хлеб получался гладким и ровным, это сулило благополучие и достаток.

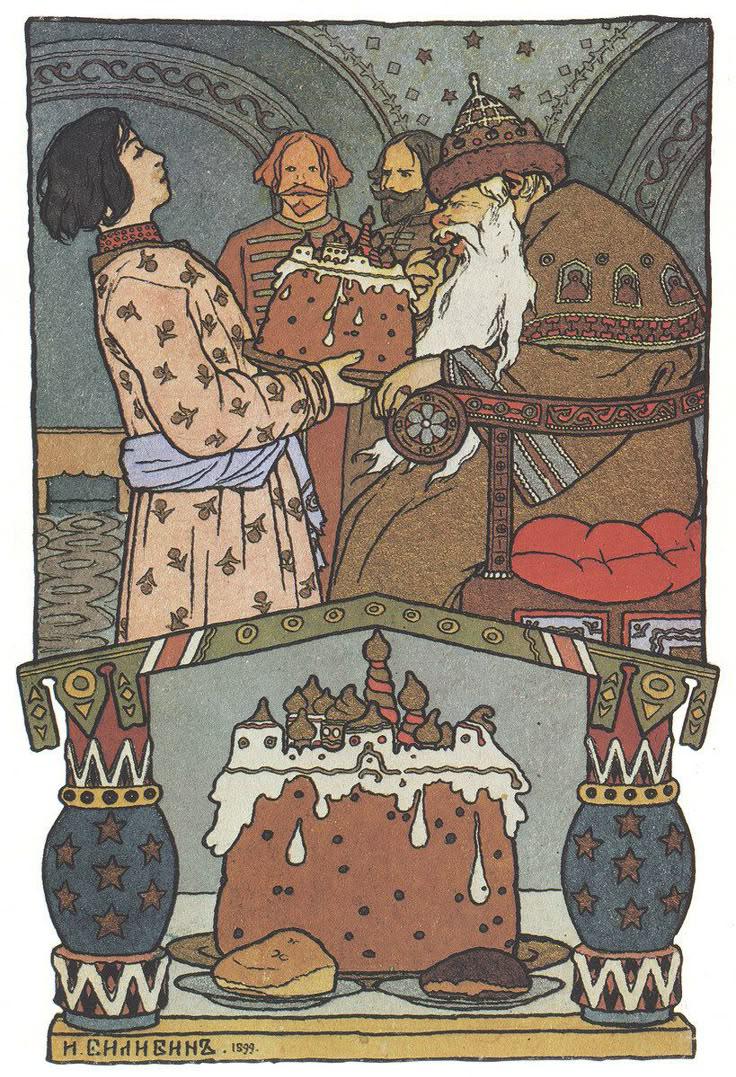

Иван Билибин. «Иван-Царевич подносит отцу праздничный пирог». Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка», 1899

4. Проводы умерших

У славян существовало особое представление о «правильной» и «неправильной» смерти. Люди, умершие естественным образом в положенный им богом срок, считались «правильными» покойниками. А те, кто погиб в результате несчастного случая, исчез без вести, был проклят родственниками или совершил самоубийство, причислялись к «неправильным» умершим, которых этнограф Дмитрий Зеленин называл заложными или ходячими. Таких покойников хоронили лицом вниз, а могилу плотно закладывали камнями и ветками, чтобы они не могли выбраться наружу и бродить по ночам среди живых.

Поминальные традиции славян со временем переплелись с христианством, однако языческие корни долго подвергались критике со стороны церкви. Важнейшими днями поминовения стали девятый и сороковой: по поверьям, на девятый день душа покойного окончательно прощается с миром живых, а на сороковой решается ее участь в загробном мире. Люди верили, что в эти дни стирается граница между мирами и души предков возвращаются к живым. Для них устраивались особые семейные трапезы, на кладбищах оставляли пищу, воду или вино, а некоторые пытались увидеть духов, заглядывая сквозь сито или через одежду покойного.

В разных регионах сложились похоронные обычаи, отражающие местные культурные пересечения. Например, у старообрядцев Республики Коми похороны сопровождались ритуалом: гроб подвешивали на полотенцах к перекладине, и шестеро мужчин несли его, делая по пути три остановки: в центре деревни, на окраине и у самого кладбища. Эти остановки сопровождались пением молитв и прощальными причитаниями. Над могилами сооружали деревянные «домики», символизирующие защиту и новую обитель для покойного.

На Русском Севере, в среде поморов, смерть воспринималась естественно и достойно. Старики часто заранее готовились к похоронам — сами мастерили себе простой деревянный гроб и запасали погребальный инвентарь, состоящий из мыла, платков и катушек ниток. Гробы собирали вручную, исключительно на деревянных клиньях. Интересно, что кладбища располагались за водой или на островах, считавшихся сакральным местом, соединяющим миры живых и мертвых. Несмотря на постепенное исчезновение многих обычаев, поморы долго сохраняли строгие правила, например, на похоронах использовать только деревянные предметы и не допускать к обряду лошадей, считавшихся нечистыми.

5. Расставание

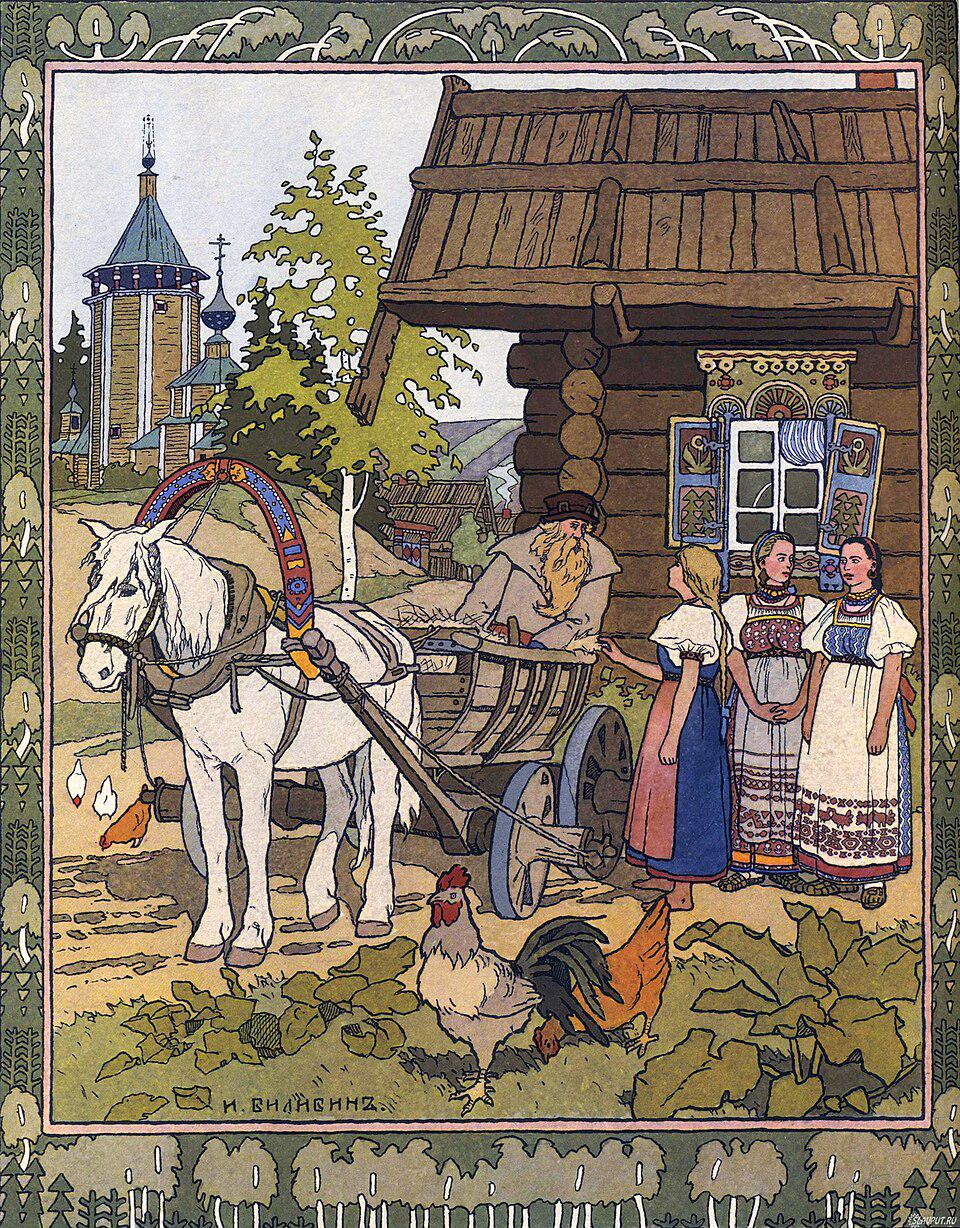

Иван Билибин. Иллюстрация к книге «Перышко Финиста Ясна Сокола», 1902

Дорога в сознании славян также имела священный и судьбоносный характер. Путь соединял миры живых и их умерших предков, родную землю и чужбину. Выход за порог родного дома символизировал опасность, поэтому отправление сопровождалось множеством обычаев. Перед долгим путешествием было принято совершать ритуал прощания с домом: все домочадцы и сам путник на минуту присаживались молча «на дорожку». Эта примета сохранилась до сих пор: считается, что короткое сидение перед дорогой обеспечивает удачный путь, дает время вспомнить что-либо забытое и задабривает домового, чтобы тот отпустил хозяина. После ухода путешественника нельзя было сразу подметать или убирать в доме — ждали хотя бы до следующего дня, иначе можно было «вымести» удачу. Если же путник вынужденно возвращался за забытой вещью, то, выходя повторно, ему советовали взглянуть в зеркало, чтобы обмануть возможную беду.

Важное место занимали путевые обереги и молитвы. Отправляясь в путь, крестьянин обязательно осенял себя крестным знамением и произносил короткую молитву-прошение к святому покровителю. В православной традиции покровителем путников считался святой Николай Чудотворец — ему молились о безопасной дороге. В дохристианские времена обращались к богу Велесу, который отвечал за благополучный путь и торговлю. Перед дальним отъездом мать или жена могли окропить дорогу позади ушедшего чистой водой — «чтоб путь был легок». Этот обычай проливать воду вслед известен многим народам Евразии и у славян объяснялся так: «пусть идет легко, как вода течет». Например, в России брызгали водой вслед гостю или родственнику, желая ему благополучного возвращения, а если хотели, напротив, чтоб не вернулся — могли бросить камень за порог.

Многие из традиционных ритуалов сохраняются до сих и неосознанно передаются из поколения в поколение. Узнать больше о жизни и быте древних славян можно на курсе Школы Masters «Фольклор и антропология повседневности».