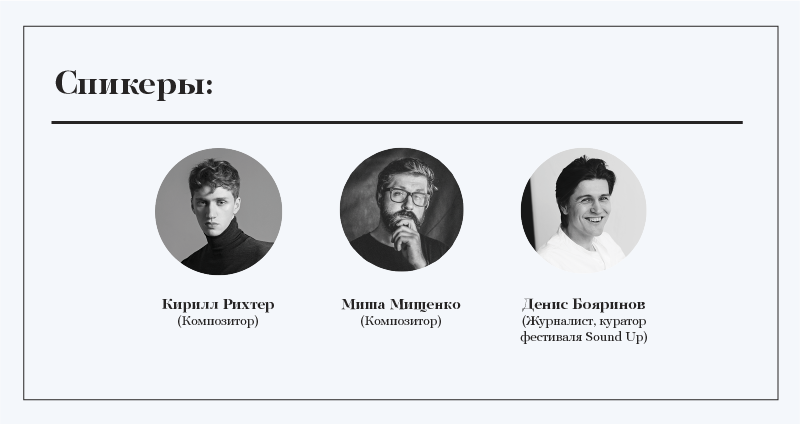

Круглый стол. Кирилл Рихтер и Миша Мищенко объясняют, что такое неоклассика

Еще в начале 2000-х было трудно себе представить, что тысячные залы будут собираться, чтобы послушать изысканную инструментальную музыку в исполнении пианистов, камерных составов и даже симфонических оркестров, а молодые амбициозные люди предпочтут постижение искусства сольфеджио и оркестровки мечтам стать рок- или рэп-звездами. Последние несколько лет в мире и России наблюдается бум интереса к музыке, которую принято называть modern classic, а у нас прижился (хоть и не совсем корректный) термин «неоклассика». Мы попросили куратора фестиваля Sound Up Дениса Бояринова обсудить этот феномен с лидерами неоклассического направления в России — композиторами Кириллом Рихтером и Мишей Мищенко.

Денис Бояринов: Когда вы впервые услышали о «неоклассике»? У кого какие первые воспоминания связаны с этим словом?

Миша Мищенко: Термин «неоклассика» в Москве появился где-то в 2011 году. До этого в ходу был западный тег modern classic. Его применяли к музыке композиторов, которые появились в начале нулевых — к Людовико Эйнауди, Максу Рихтеру и Йоханну Йоханнсcону. А потом начался какой-то постмодернизм, потому что неоклассика — это направление в музыке начала XX века, которым интересовались Стравинский и Рахманинов. А мы делаем совершенно другую музыку. Так что в нашем случае «неоклассика» должна бы называться «постпостнеоклассикой». У Владимира Мартынова об этом есть книга, может быть, вы слышали про нее...

Кирилл Рихтер: Да, мы с ним беседовали недавно, на днях. Он говорит: «Не понимаю, что должно быть у современного композитора в голове, чтобы тот писал партитуру». А я отвечаю: «Я пишу партитуры». Вот и поговорили. (Смеется.)

Мише намного понятнее, откуда возник этот термин. Потому что Миша гораздо раньше начал работать в этом жанре — одним из первых в России вообще. А я столкнулся с неоклассикой, когда этот жанр начали приписывать моим концертам. С одной стороны, понимаешь, что это делается для публики, которая вообще не знакома с жанрами инструментальной музыки, — людям должно быть понятно, на что они идут. А с другой стороны, это грустно, ведь этимологически этот термин появился одновременно в архитектуре, музыке и балете в начале XX века. Прокофьев был неоклассиком. Его первая симфония, например, написана по форме классической симфонии и при этом сделана абсолютно дичайше по тем представлениям. Там ничего нет кроме мажора. То есть он взял классический подход и переработал его — вот это неоклассика, чистый жанр. А то, что я делаю, — это инструментальная музыка. «Нео» ее называют, потому что она современная. Мы еще живые композиторы, если нас можно называть композиторами. Словом, неоклассика — это термин, который прижился, приелся и который многие не любят, но альтернативы ему нет, поэтому его используют. Конечно, это смешение понятий жутко бесит каких-нибудь академистов и людей, ратующих за чистоту жанров и за великое вечное искусство. Но, если честно, я, например, лично не особо над этим парюсь. Пусть как хотят, так и называют. Я музыку пишу.

Денис Бояринов: Бесятся не только академисты, бесятся и авторы, к которым этот тег прикрепляют. Например, известный вам немецкий композитор Hauschka — его это слово прямо до дрожи заводит. Но важно отметить, что с появлением этого пусть некорректного, но запоминающегося термина появилась целая маркетинговая ниша и большое количество музыкантов этим воспользовались.

Миша Мищенко: В последнее время случился бум. И Кириллу, и мне постоянно пишут разные ребята, которые…

Кирилл Рихтер: О да, сколько мальчиков, на пианино играющих, пишет. Ниша открылась. А что касается негативной реакции Hauschka — мне кажется, это отличительная черта, в принципе, всех мыслящих людей, что-то ищущих. Он вообще не склонен к тривиальным решениям и пытается избегать клише в звуковых сочетаниях. Если это звучит слишком попсово, он от этого отказывается. В этом и состоит задача композитора — избегать клише, искать новое и в то же время балансировать между атональными экспериментами — или еще какой абсолютно неудобоваримой дичью — и в то же время диалогом со слушателем. Композитор все равно обязан соблюдать правила этикета в диалоге, потому что, как мне кажется, музыка чуть ли не первое средство коммуникации.

Миша Мищенко: Это как язык и отношение к музыке как к науке. Композитор — это в первую очередь исследователь. Он видит какой-то звуковой ландшафт и с помощью языка общается, выражает свои эмоции, ощущения и мысли. Поэтому я думаю, что современная классика — это про то, что мы исследуем, прежде всего.

Денис Бояринов: Ты считаешь себя исследователем, Кирилл?

Кирилл Рихтер: Я вижу определенное сходство между работой ученого и композитора. Об этом многие писали. В своей книге Филип Гласс часто вспоминает приключения в Университете Чикаго и в Джулиарде и проводит такую аналогию, что вроде бы они учились и получали блестящее образование, а в то же время никто ничего не делал, тусили в парках и развлекались в джазовых клубах, но базу, которую ему дало обучение, он очень ценит. Я нахожу в работе композитора некоторые аналогии с научной деятельностью, потому что процесс работы схожий. Ты делаешь некоторый ресерч, исследование и приходишь к определенной концепции. Иногда это все не просчитано, естественно, как любое чувственное искусство. Но тем не менее у композиторов тоже есть этапы эксперимента, этапы репрезентативной выборки и есть этапы финального результата, завершения проекта и так далее. Какие-то, естественно, стадии ты пропускаешь или делаешь их абсолютно неосознанно, но если структурировать, то так и выглядит работа композитора. Мы находимся в мире звуков и исследуем его — как этот мир звуков влияет на нас, на наши эмоции, на наши мысли, на нашу память и на наше восприятие.

Денис Бояринов: Вы оба — исследователи, но исследуете вы разные области звуков и по-разному. Кирилл, как я понимаю, традиционалист, предпочитает классические формы — и, например, избегает соединения акустического и электронного звука. Миша, тебя в твоей творческой биографии заносило в разные стороны — ты и с русскими народными инструментами работал, и с полевыми записями индустриальных процессов. Что объединяет все твои поиски и в какую сторону ты сейчас копаешь?

Миша Мищенко: Мне с первого дня нашего знакомства с Кириллом понравилось, что у нас разное отношение к искусству и совершенно разные позиции.

Кирилл Рихтер: Поэтому нам и интересно общаться друг с другом.

Миша Мищенко: Путь, на который я встал, — это не просто эксперименты с инструментовкой и со звуками, это поиск, как бы ни звучало банально, чего-то глобального в музыке. Мне в этом плане близок Вагнер, потому что он затрагивал грандиозные темы — мне нравится масштаб его музыки. Заходя с разных сторон, с помощью этнических инструментов и электроники, я стараюсь узнать этот мир в общем смысле и объективно его выразить при помощи музыки. В последнее время я экспериментирую с бинауральной записью — это термин из психоакустики, грубо говоря, трехмерный звук. Например, если хор по мизансцене поет сзади, слушатель в записи ощущает, что он поет именно сзади, а не где-то спереди. Этот эксперимент опять же направлен на изучение глобального в музыке. Мне интересно, как трехмерный звук будет сочетаться с реальными оркестрантами и с живыми инструментами. В этом есть что-то новое — хотя, конечно, не суперновое.

Кирилл Рихтер: Важно, что это новое именно для тебя. Я бы не парился — кому какая разница? К слову о Мишиной любви к масштабу. Я помню, когда мы делали двойной концерт с симфоническим оркестром, он мне сказал «Кирилл, мне нужны восемь контрабасов». А я подумал: «Где же мы достанем эти восемь контрабасов?» Вот эту страсть к большим масштабам я очень люблю в Мише. (Смеется.)

Понятно, что все эти записи заводов и так далее пошли с Кейджа и Ксенакиса. Какая разница? Все люди ищут то, что им интересно. Мне симпатичны люди, которые просто делают то, что им нравится, и как дети открывают новые вещи. Мне кажется, это единственный способ искренности в этом виде искусства. Да, иногда смущают разговоры о том, что это все уже было. Конечно, все уже было. Поэтому я, специально себя ограничивая, занимаюсь звукоизвлечением из акустических инструментов, для которых 500 тысяч раз все сочинено и переписано, а Миша едет записывать звуки на завод и электростанцию.

Миша Мищенко: Это разный подход к одному и тому же. Это поиск. Я не отказываюсь от технологий, потому что вышел из электронной тусовки — я играл в разных группах, и поэтому мне всегда было интересно пробовать разные варианты. Я с Кириллом полностью согласен: главное, это концепция, которую ты для себя придумываешь — то, чем ты живешь, что пытаешься рассказать и чем вдохновить других.

Денис Бояринов: Вы общаетесь с зарубежными композиторами, которые работают под тегом «неоклассика», давали совместные концерты и бывали на мировых фестивалях. К чему пришел бум неоклассики, или modern classic, который в 2000-х нам дал несколько суперзвезд вроде Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Йоханна Йоханссонна. Что происходит с этим музыкальным направлением в мире сейчас?

Миша Мищенко: Думаю, что тут у Кирилла больше опыта, потому что я, скорее, студийный музыкант. Я пишу музыку для проектов, а Кирилл активно гастролирует.

Денис Бояринов: Кирилл, ты недавно побывал на Classical Next — это, по идее, один из главных фестивалей для этого жанра. Какие у тебя от него впечатления?

Кирилл Рихтер: Я был удивлен, что стал первым русским артистом на этом фестивале, потому что, мне кажется, нам есть что там показать. Действительно, фестиваль Classical Next — именно про инструментальную музыку. У них даже слоган звучит: «Кто после классики?» Вот фиг знает — кто после классики. Там были и народные ансамбли с разукрашенными лицами, и умудренные авангардисты, и просто коллективы, которые играли свои интерпретации известных сочинений. Все настолько смешалось, что фестиваль инструментальной музыки Classical Next все равно выглядит как музыкальная эклектика из исполнителей бесконечно различных жанров.

Мы сейчас находимся на стадии затишья, и есть ощущение, что волна уже утихает, но это может значить, что зреет следующий взрыв. И произойдет он благодаря отдельным композиторам. Все зависит от личности — я считаю, что в любой музыке, независимо от жанров, яркие сокровища нам покажут личности. А еще мне кажется, что сейчас настает время композиторов-многостаночников. Они сейчас должны и гастролировать, и писать для кино, для балета и для оперы, и делать коммерческие заказы — потому что коммерция в композиторском деле всегда была, начиная с эпохи Средневековья, когда писали по заказу для церкви. Но факт в том, что инструментальная музыка — живее всех живых, и это меня безумно радует.

Денис Бояринов: Мне кажется, Кирилл, ты говоришь о том же, что и Владимир Мартынов в своей книге о конце времени композиторов. Он ведь говорил о том, что композитор в представлении XIX и начала XX века — эдакий гений, который сидит в башне из слоновой кости, сочиняет великие произведения и не спускается к простым смертным, только иногда на премьеру собственной симфонии заходит, — устаревший образ. Сейчас композитор — это совсем другой человек. Он и партитур больше не пишет, и должен быть многостаночником, и проявлять чудеса гибкости в смежных жанрах.

Хотелось бы поговорить о людях, которые вам лично дороги и интересны. У вас есть персональные кумиры или ролевые модели среди современных композиторов, которые работают в этом поле?

Кирилл Рихтер: Я бы назвал Джона Адамса, Филипа Гласса и Дэвида Лэнга. Они мне ближе всего по энергии. Я очень люблю музыку осязаемую, со структурой, музыку, лишенную сантиментов, для меня кажущихся лишними. Они — абсолютно разные. У каждого из них своя яркость музыкального языка. Но иногда с чем-то у них хочется не согласиться. И ты думаешь, как бы ты интерпретировал материал, будь ты автором, и понимаешь, что шел бы совершенно другой дорогой. Иногда не хватает музыки, которую тебе бы хотелось слушать, и приходится ее самому писать.

Миша Мищенко: Филип Гласс — бесспорно. Я с Кириллом полностью согласен, что он один из самых уникальных ныне живущих композиторов, который написал музыку, которую нигде и никогда не услышишь. Еще я бы назвал группу Sigur Rés — когда я в 2008 году познакомился с их композициями с оркестром, они совершенно изменили мое отношение к музыке. Я очень тогда вдохновился тем, что музыку можно писать без специального образования, самообучаясь и пробуя что-то новое. А потом я услышал музыку Йохана Йоханнссона и понял, что в исландской музыке есть общий дух, который мне очень близок. Это музыка вне времени — когда я ее слушаю, для меня время останавливается.

Кирилл Рихтер: Ты и сам северный парень, Миша.

Денис Бояринов: Миша, ты — северный?

Миша Мищенко: Да, моя семья из Иркутска. Мне близка философия наблюдения за природой — какой-то неспешности, буддистского отношения к вещам. Наверное, поэтому мне нравится музыка Йохана Йоханнссона — у него такой же склад мысли.

Денис Бояринов: Кстати, о музыке Йоханнссона. На мемориальном концерте в «Зарядье» вы каждый играете по его сочинению. Что вы играете и почему выбрали именно эти вещи?

Кирилл Рихтер: На самом деле, у него не так много произведений, которые можно сыграть без электроники. Я исполняю фортепианную пьесу Joi & Karen. Она состоит из огромного количества пауз, которые ритмизированы в случайном порядке. Это абсолютно не свойственная для меня вещь — максимально минималистичная и технически простая. Играется все одной рукой. Но в этом и есть мой интерес, потому что в кажущемся нелогичным соединении нот и в какой-то фразе можно найти свои акценты, можно сделать свое голосоведение, которое, как мне кажется, не делали в записях этой пьесы. Сначала я подумал, что эта пьеса достаточно скучная, а потом я начал копать и нашел вещи, которые меня заинтересовали и заставили посмотреть на эту музыку с другой стороны. В этом и есть секрет музыки Йоханнссона: мелодические ходы достаточно очевидные, и гармония-то не то чтобы авангардная, но что-то в ней есть — какая-то пятая сущность, которая работает.

Денис Бояринов: Миша, а ты что играешь?

Миша Мищенко: Flight from the City — первый трек с его последнего альбома Orphee. Это одна из самых моих любимых его последних вещей. Он написан в моей любимой технике: повторяется один паттерн с минимальными изменениями, но трек погружает тебя в состояние без времени. Его можно играть и пять минут, и полчаса, и час — разницы нет. Но оно короткое — и очень умиротворенное.

Кирилл Рихтер: Это особенное свойство музыки исландских композиторов.

Миша Мищенко: Словом, все хорошо — партитура учится, а если что — мы в ноты подглядим!

Кирилл Рихтер: Слава богу, что вообще есть ноты. Для композиторов-неоклассиков — это редкость. (Смеется.)