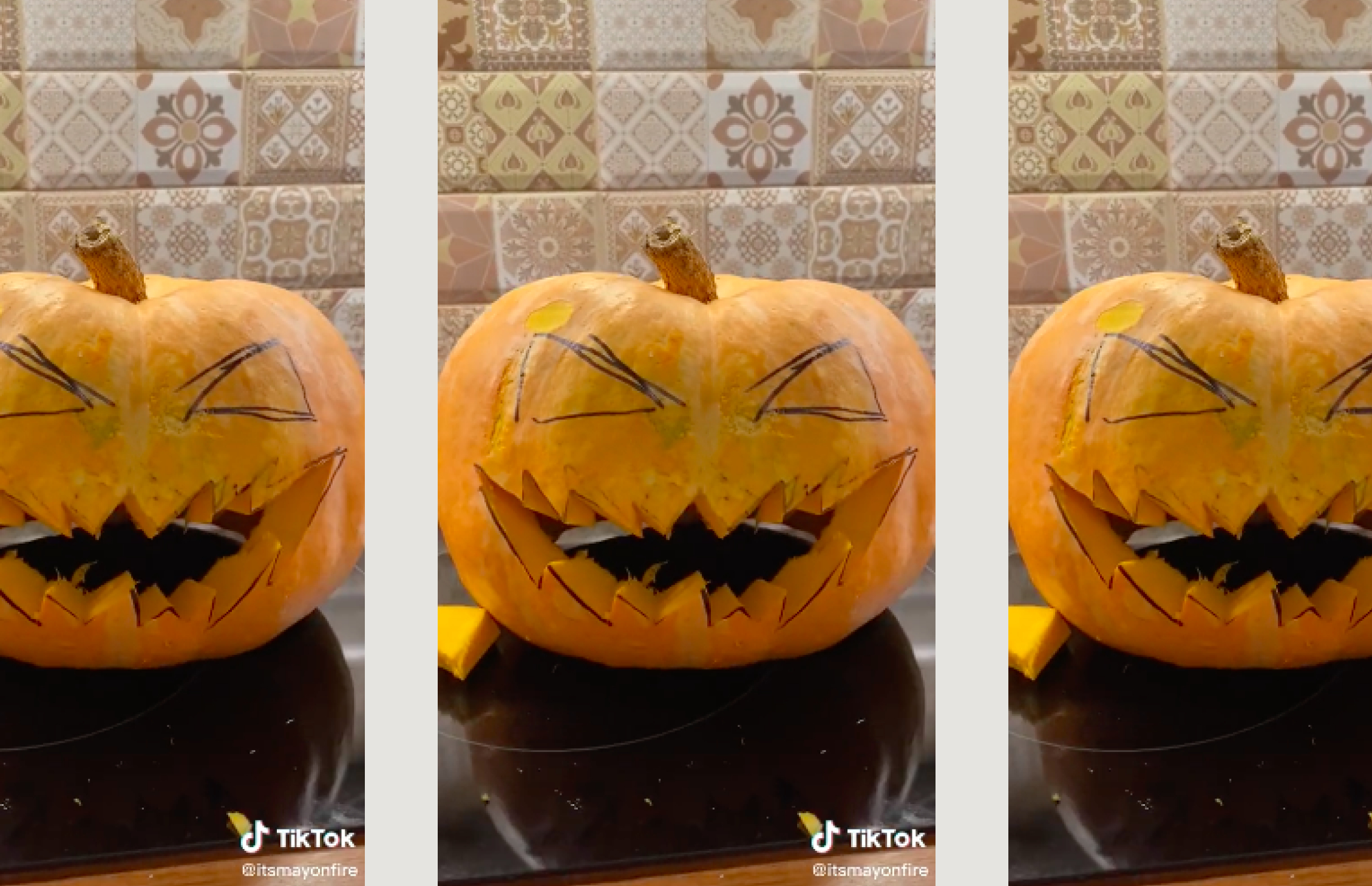

#покажисвоютыкву: в TikTok хвастают тыквами и копаются в огороде

Российское представительство TikTok, видимо, воодушевившись 40 миллионами видео под хэштегом #урожай2020, вновь заманивает садоводов и просто неравнодушных к рассаде и пасленовым сразу двумя новыми трендами. Под хэштегом #покажисвоютыкву, придуманном в большей степени к Хэллоуину, предлагается вырезать Джек-фонарь и поделиться рецептами блюд из тыквы. А под хэштегом #осеньвогороде и вовсе ждет свобода творчества и самовыражения: люди моют теплицы, высевают сидераты, обрезают метельчатую гортензию и убирают опавшую листву газонокосилкой. Тренды насчитывают 25 и 34 миллиона видео соответственно. Вот что лайкают пользователи TikTok.

Вот парень в образе «хрыща из отдела мужской моды» вывозит «порезанную, как противники вашего творчества» тыкву в типичный советский двор

@itsmayonfire когда начал днём, а закончил почему-то ночью 🤔 ##покажисвоютыкву ##идеидляхэллоуина ##хэллоуин2020 инста itsmayonfire

♬ оригинальный звук - Bbaffometi

Дачница со стажем тестирует вытягивающий фильтр TikTok на предмете свой гордости — тыкве.

@a_na_dache Видео стимуляторы роста. 😂😂😂##фиксация ##покажисвоютыкву ##покажисвойурожай

♬ аче я звезда ютуб - Абажаб😈

А дачник Дмитрий хвалится тыквой-гигантом, проросшей из бочки.

@dmitrii_dachnik ##покажисвоютыкву ##урожай2020

♬ Дико тусим - Даня Милохин & Николай Басков

А на даче вовсю обрезают цветы, подернутые первыми заморозками.

@pitomnik.mily Метельчатые гортензии ##мойсад ##советыэксперта ##питомникмилы ##садогород

♬ оригинальный звук - pitomnik.mily

Избавляются от проволочника с помощью фацелии под умиротворяющую музыку.

@sadmechty Ещё множество преимуществ для садовода! Интересно? Пиши в коментах ❤️❤️❤️##советэксперта ##осеньвогороде ##мойсад ##фацелия ##сидераты ##огород ##сад ##дача

♬ Oh Klahoma - Jack Stauber

Вызволяют из камня редкого ленинградского трилобита без глаз, продающегося за «сотни тыщ рублей».

@russianfossils Вот она, магия палеонтологии - раскалываешь камушек, а там такое сокровище! ##наукавокруг ##всеначинаетсявтикток ##майнкрафт ##осеньвогороде ##пораузнать

♬ Minecraft - Atlas

И прогоняют мышей хвоей.

@red.cap Спасение от Грызунов!🐁 ##грызуны ##хвоя ##мульча ##дачныелайфхаки ##осеньвогороде

♬ оригинальный звук - Дача Мечты🏡