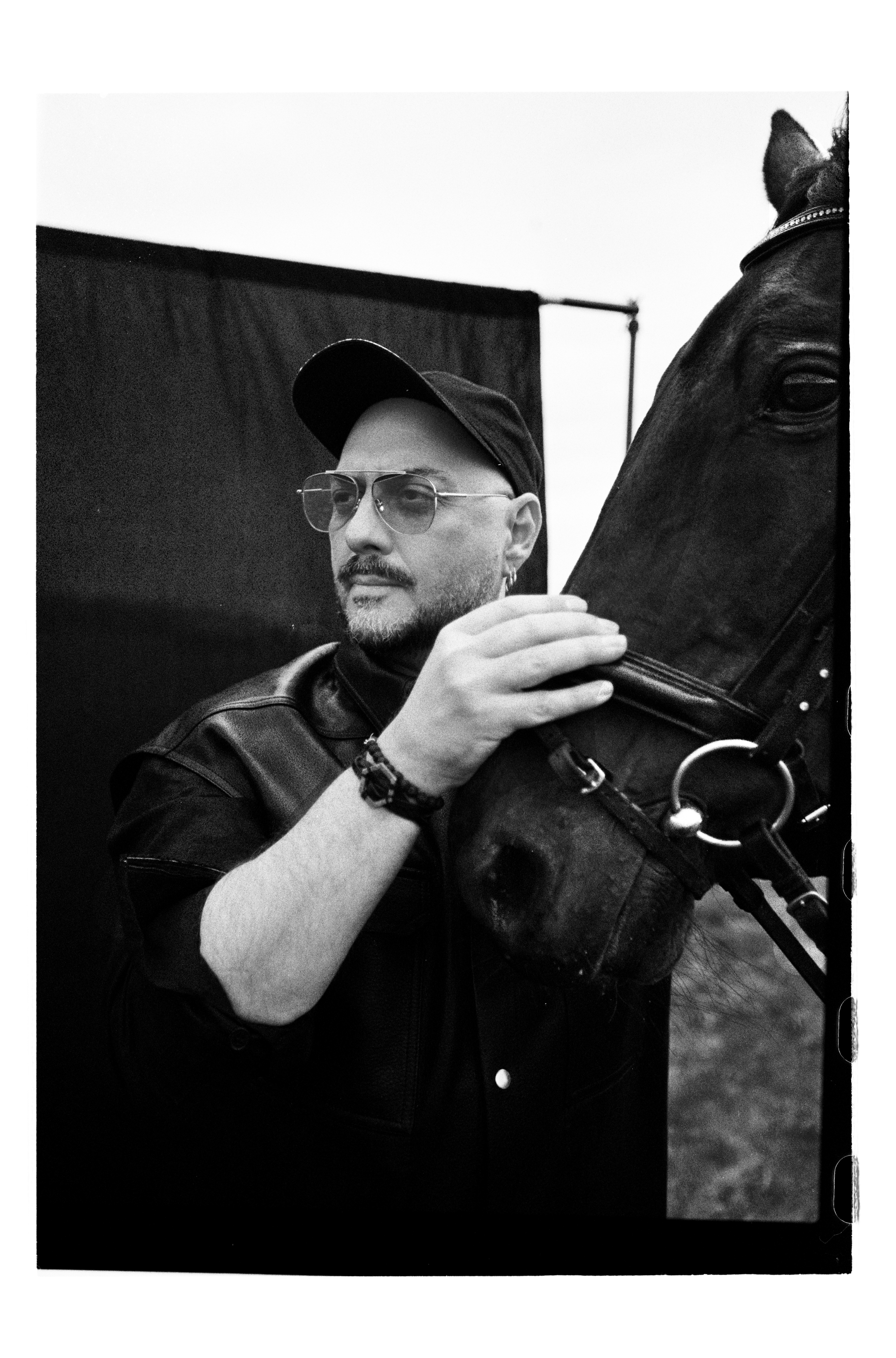

Кирилл Серебренников: «Мне нужно ощущение хаоса»

Вместо того чтобы оглядываться назад, Кирилл Серебренников предлагает смотреть вперед. Пока его фильм «Петровы в гриппе» готовится к появлению в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, в Венской опере гремит (пусть стараниями странного пандемийного времени и при пустом зале) перепридуманный им «Парсифаль» Вагнера. Там вместо колдовского царства на сцене прорастают миры тюремные и глянцевые, в «Петровых» же расцветает макабрический в своих проявлениях мир абсурда. Новые проекты тоже не за горами. «Скоро расскажем», — слегка улыбаясь, говорит режиссер и с легкостью запрыгивает на лошадь. Откуда она взялась? Узнав, что Кирилл — наездник из опытных, мы отправились в поля, чтобы проверить тезис «только вперед» на деле.

Давайте начнем с разговора про лето. И это тема одновременно простая и очень поэтичная. Что такое лето для вас?

У меня очень сложные с ним отношения. С одной стороны, мы все ждем лета, потому что в России осень и зима — это восемь месяцев какой-то хмари, так что мы все просто сидим и ждем, когда это закончится. С другой — вот оно наступает и сразу же начинается адская жара. Я достаточно мучительно ее переживаю, хоть я и с юга и помню эти извечные плюс 45 градусов все детство. Когда идешь, и твои сандалии вязнут в расплавленном асфальте. И я вроде должен быть к этой жаре устойчивым, а так не получается. Сколько себя помню, всегда стараюсь, как только в Москве наступает жара, уехать куда-нибудь, где продолжается зима: в горы, к холодному северному морю и вообще в северные города или страны. Вот там для меня самые лучшие места, чтобы поразмышлять, что такое лето.

А если смотреть на лето как на понятие скорее метафизическое?

Летом при всем этом ярком солнце, бризе с моря, расцветшей природе периодически закрадывается мысль о смерти, об осени. Ты понимаешь, что все цветение обречено на достаточно скорое угасание. Это может случиться не завтра-послезавтра, а через месяцок: листья пожелтеют, начнутся дожди, и их не остановить. Поэтому мысль о гибели закрадывается уже летом. Я, кстати, снял фильм, который так и называется — «Лето», и он весь происходит в летней натуре, в обстоятельствах залива рядом с городом Ленинградом в начале 80-х. Это было время становления рок-клуба, молодые рокеры тусовались, показывали друг другу новые песни. И вроде бы абсолютная беззаботность и счастье, расцвет юности и таланта, но мы смотрим из сегодня на них и понимаем, что этот погибнет в автокатастрофе, тот умрет от пьянства, это сердце будет разбито... И у меня «Лето» заканчивается достаточно грустной песней, ведь летом, как правило, уже начинают дуть ветры грядущей осени.

Отправляясь прогуляться, мы, бывает, выбираем не привычный маршрут, а какой-то другой, для нас новый. Такие прогулки иногда оборачиваются чередой открытий. Вот мозаика на фасаде, которую мы раньше не замечали, вот особенно кинематографичный куст сирени, склонившийся над лавкой, и так далее…

Я бы говорил даже не о прогулке, а о маршрутах и границах. Прогулка — вещь ценная. Ее нас научили ценить не только домашние аресты и обстоятельства, связанные с пандемией, но и вообще: мы же прекрасно понимаем, что значит иметь отличный ресторан рядом с домом, что такое тихий центр, что такое громкий центр, как важен хороший район, где есть спортивные площадки или какие-то приятные уголки. Хороший город состоит из разнообразных маленьких закоулков. И чем выше плотность разных интересных предложений, которые дает тебе городское пространство, тем, понятно, лучше для жизни и сам город. Не так, чтоб свалка, свалка, свалка, бетонный забор, другой, третий, а совсем иначе: палисадники, площадки, парк, фонтан, канал, речка, мостик через нее — вот хочется такого. Очень важно иметь возможность строить маршруты, которые не упираются в заборы и границы. Мы сейчас это еще не очень понимаем, потому что границы отодвинулись. Недавно, во время локдауна, граница стояла у нас прямо под дверью и нельзя было выходить, а сейчас она вроде бы чуть-чуть откатилась и выходить можно, но ехать, лететь никуда нельзя. Вот это постоянное присутствие границ, даже если они не в осязаемой близости от нас, вещь мучительная. Мир должен быть без границ, люди всегда должны иметь возможность выехать туда, где им хорошо, построить маршрут, который им нужен, без ограничений. Этими ограничениями часто оказываются не только политические или карантинные обстоятельства, но и войны и другие напасти. Я за мир, в котором маршрутов было бы больше, а границ было бы как можно меньше. И предлагаю не довольствоваться малым, а все-таки мечтать о большем. Окей, хорошо, мы теперь рады, что хоть можем дойти до ресторана. Но давайте все-таки думать о том, чтобы мир был един, чтоб он был открыт, давайте хотя бы мечтать об этом.

Давайте! Но нет ли ощущения, что при этом мы сами продолжаем друг от друга дистанцироваться? Например, мы всегда можем позвонить, но предпочитаем написать. Или выбираем сочинить не длинное письмо, а короткое сообщение.

Я сейчас занимаюсь одним проектом, связанным с XIX веком. Люди тогда знакомились и общались в письмах. Что такое написать письмо? Это достать правильную бумагу, достать письмовник. В письмовнике были клише, фразы, которыми пользовались, чтобы передать определенные настроения, — можно сравнить с современными гифками и эмодзи. Потом это все связывали, собирали в текст. Его надо было писать чернилами, чернилам надо было высохнуть, нельзя было допустить кляксы. Все должно было быть красиво. Вот у нас в кадре артистка должна писать от руки чернилами, и это превращается в гигантскую проблему: надо искать каллиграфа, надо искать человека, который с такими же, как у актрисы, руками и сможет это все грамотно написать. Мы забыли, как это делается, у нас нет почерков, они уже просто отсутствуют. Дальше письмо нужно было положить в конверт, поставить сургучную печать, донести до почты. Это все занимало время, это был целый ритуал. Потом появились телеграммы, потом — возможность позвонить, а потом пришла пора мессенджеров. И сегодня для меня лично, например, звонок — это страшная проблема, фрустрация, даже если мне нужно позвонить просто своему товарищу. Я таким прямым образом общаюсь по телефону только с папой, который не умеет работать с мессенджерами, вся остальная моя жизнь происходит там. Я пишу очень много сообщений и записываю голосовые сообщения, которые, как многие считают, заходят за норму уже сетевого этикета и оказываются тоже чем-то не таким удобным, потому что их не везде можно прослушать.

Постоянное присутствие границ, даже если они не в осязаемой близости от нас, вещь мучительная. Мир должен быть без границ.

То есть вы из «этих», из лагеря приверженцев голосовых? И не рефлексируете по ушедшим временам разговоров?

(Смеется.) Для меня это фиксация моего состояния. И это дает мне возможность общаться одновременно с большим — просто огромным — количеством людей. Коммуникации становятся эффективнее, быстрее, и я успеваю сделать гораздо больше дел, поэтому выбираю XXI век с его скоростями, мессенджерами, возможностями все ускорить, кинуть голосовое сообщение, музыку, картинку, файл, ссылку, а также быстро все это найти. У меня есть несколько друзей, которые испытывают определенный кайф от того, что они в путешествиях покупают открытку, подписывают от руки и высылают своим адресатам. И они уже давно вернулись домой, прошло время, а открытки только добрались по адресам. Есть такой, знаете, ламповый шик в этом всем.

А где вам лучше работается?

В ресторане. Вот я сижу, вокруг орет музыка, ходят люди, а я как будто за стеклом, открываю компьютер и пишу, и работаю, и мне очень хорошо. Это не значит, что мне нравится, чтобы ко мне кто-то подходил, начинал разговаривать. Это мне вообще не нравится, я хочу быть за стеклом, я социофоб на самом деле, но работать в ресторане почему-то мне очень комфортно.

У всех есть свои рабочие ритуалы и привычки, кто-то любит работать ночью, кто-то, наоборот, встать пораньше. У вас с этим как, помимо ресторанного гомона?

Мне нужно ощущение хаоса вокруг, чтобы постепенно его разгребать. Это еще с детства — я выстраивал на своем столе просто горы из всего: книжки, макеты космических кораблей, какие-то вырезки из журналов и открытки, которые собирал, гербарии. Все было вот так вот, вперемешку. Для меня, конечно, это был никакой не хаос, а особый порядок, но папа подходил к моему столу и говорил: «Это что за бардак, это что за свалка?» Потом сбрасывал все на пол, и мне надо было собирать. А я собирал в такой же «хаос», какой был у меня до того. Мне в нем очень удобно. Я так и фильмы, и спектакли делаю — мне надо создать какую-то кучу всего, потом убрать лишнее, оставить белые пятна и после их заштриховывать. Хаос, о котором я говорю, — это и есть такая свалка памяти. Он делается не из чего попало, а из определенных вещей, но они расположены в неправильной последовательности, и мне их надо правильно друг к другу присоединить. Это похоже на собирание пазла. У тебя есть цветные кусочки, их очень много, пугающе много, они лежат кучками, и ты начинаешь из них что-то собирать. Где-то собирается, где-то нет, но ты знаешь, что они в какой-то момент должны образовать картинку.

Материал, с которым вы хотите поработать и в театре, и в кино, — можно ли говорить о том, что это поиск? Или это, наоборот, вспышка, озарение, когда становится понятно, что нужно браться «здесь и сейчас»?

Да, я просто вдруг понимаю: «О, это надо сделать». Это называется «интуиция», или «творческий импульс». Мы же, чтобы работать, должны быть без кожи, должны быть подключены к каким-то информационным складам, чтобы оттуда что-то доставать.

Это какой-то бесконечно оголенный нерв, которым нужно все чувствовать?

Ну, да. И время чувствовать, и пространство. Ощущать, как поется в одной песне. Без этого невозможно работать. Если ты толстокожий слонопотам, то подходишь для утрамбовывания грунта, дорогу делать или там что-то еще, протаптывать просеку, а для того, чтобы ощущать, нужны какие-то другие свойства души, но точно не толщина кожи.

Я выбираю XXI век с его скоростями, мессенджерами, возможностями все ускорить, кинуть голосовое сообщение, музыку, картинку, файл.

Вы восемь с половиной лет проработали художественным руководителем. Это должность, которая предполагает очень много общения с людьми. Кажется, что здесь может возникнуть некоторое противоречие между работой худрука и режиссера, автора, что может быть сложно эти занятия соединять.

Да, трудности были, я стал замечать, что начинаю «стираться» об людей. Ты постоянно чем-то занимаешься, ты устаешь, но занимаешься ты не своими спектаклями, а чужими, и ты должен полностью включиться в этот процесс, связаться с этим, этим, этим человеком, уделить внимание той творческой группе, которая приступает к репетициям, а вот тут еще проблема покраски стены очень остро встала, там надо доделать дизайн репзала, тут надо составить репертуар и утвердить полиграфию, обсудить проблемы ввода вместо ушедшей в декрет актрисы. И ты приползаешь домой мертвый, и при этом ничего не сделал, что называется, «для вечности». И я очень часто себе говорил: «Ну ничего, сейчас ЭТО твоя миссия, ЭТО твое главное дело, ты должен работать для других». И я эту работу выполнял. И выполнял с огромной радостью. Потому что весь «Гоголь-центр» — это мое дело, это часть моей жизни, это любовь. Я был счастлив в этом театре, с этими прекрасными актерами, с этой командой. А потом, видимо, так пространство решило, что мне надо чем-то другим заняться, и я сам почувствовал в какой-то момент, что дальше эту миссию выполнять мне тяжело. Сейчас я испытываю гораздо больше свободы, чем раньше, и вполне этому рад.

Когда «стирание о людей» было особенно сильным, что вам помогало?

Я себе говорил: «Ты должен сделать театр, ты делаешь театр». Это важно! Театр людей не разъединяет, а, наоборот, собирает в единую общность, в социальную сеть. Люди приходят вечером в театр или концертный зал и все вместе смотрят представление или слушают музыку и — вместе! — совершают работу сознания или души. Это очень трогательный, важный, мистический, очень пронзительный и глубокий процесс, без которого люди превращаются в лучшем случае в толпу, а в худшем — в толпу орков, теряют человеческий облик. Поэтому эта миссия — делать театр, — она важна. И я себе говорил, что все, конечно же, не зря, день прошел не зря. Но когда я перестал нести ответственность за это все, то почувствовал возможность изменить что-то в своей жизни. У меня вообще жизнь меняется раз в 12 лет, и важно не пропустить момент, когда на эти изменения надо идти. Идти, не боясь «выйти из зоны комфорта». Я, когда работал в МХТ, ходил мимо дома, на котором висела табличка, она и сейчас висит, кстати. Мол, в этом доме жила актриса Яблочкина. И жила она там, я посчитал, 58 лет. То есть она 58 лет выходила из своего подъезда, спускалась по лестнице вниз и шла в Малый театр или куда-то еще, а потом возвращалась обратно. 58 лет. Каждый день по одному маршруту. И я подумал: «Нет, спасибо… Я так не хочу».

Вы не раз в интервью рассказывали о яркости впечатления, которое произвел на вас «Андрей Рублев» Тарковского…

Это я в приличных изданиях говорю про «Андрея Рублева», а в неприличных — про итальянский хоррор Руджеро Деодато «Ад каннибалов». И то и то на меня произвело очень сильное впечатление.

Давайте поговорим про то, что оказывается такими эстетическими взрывами. Они часто случаются?

Вы знаете, они, к счастью и одновременно к несчастью, очень редки. Если вся жизнь состоит из подобных впечатлений, то они не будут вызывать у тебя чувства ошеломления, которое ты от этих встреч и ждешь. Что это за «вспышки»? Это может быть ситуация, человек, случайно услышанный разговор, искусство. Мне Люба Аркус (Любовь Аркус — киновед, режиссер, главный редактор журнала «Сеанс». — «РБК Стиль») показала сборку своего нового фильма, про Демидову. Я знаю про Аллу Сергеевну многое, но вдруг она нашла такой тон, такие точные слова, так точно сформулировала важнейшую мысль. Она сказала про способ борьбы с социумом, со средой, который в Советском Союзе в среде интеллигенции иногда выражался в исчезновении, в отказе от свойств. В неучастии. Нам, сегодняшним, чтобы потеряться, надо, допустим, не оставлять диджитал-след, не чекиниться... Тогда это было иначе: «не был, не состоял, не участвовал» — была такая триада замечательная, то есть, скажем, не вступать в комсомол, не участвовать в общих собраниях, не карабкаться по карьерной лестнице. Сейчас, кстати, это крайне непросто — уйти с радаров. Я вспомнил, что есть в Японии диджитал-самоубийцы, они выпиливаются из всех соцсетей и уходят в абсолютно аналоговый мир, где живут физической, живой, не виртуальной жизнью, и это очень круто. И вот Аркус говорит про Демидову и ее неучастие в советской жизни, про ее добровольное «исчезновение», и в меня эта мысль очень попала.

Возвращаясь к разговору о дистанции. Интернет нас все-таки больше соединяет или разъединяет?

В виртуальном мире гораздо легче не быть, чем «не быть» в жизни. Когда идешь по улице и видишь лежащего человека, которому стало плохо, то просто не можешь не подойти, а если все-таки проходишь, ты сволочь, и это совершенно точно. А через экран ты можешь пройти мимо. Эта виртуальная жизнь дает очень много уловок, как «не быть, не состоять, не участвовать» по причине нежелания этого делать. Но это, мне кажется, не есть хорошо. Уходит живое общение, и мне это как человеку, который связан с исполнительскими искусствами, очень жалко, ведь живые вибрации человека невероятно ценны, и мы даже пока до конца не понимаем, что будет, если в нашей жизни их не останется.

Сейчас это крайне непросто — уйти с радаров.

Сейчас можно наблюдать возвращение собраний на кухне, квартирников. Кажется, расставаться с вибрациями друг друга мы пока все-таки не готовы.

Да-да, нам хочется уйти в какую-то немножко ламповую эпоху. Я увидел тут молодых людей 20 лет, играющих на гитарах, и подумал: «Ой, я ведь ненавидел игру на гитаре». Для меня гитара — это маркер «родительской культуры», вот эти вот «Возьмемся за руки, друзья», то, что мне казалось всегда фальшивым и лживым. Это не значит, что это правильно, это, конечно, совсем неправильно, в той «родительской» эпохе было много прекрасного, честного, искреннего и важного. Но притом что я всегда любил Высоцкого и Галича, эта культура все равно была мне чужда. И сейчас вдруг я вижу молодых ребят, которые играют на гитаре свои песни, и это так по-шестидесятнически. Все в жизни идет по кругам. Я когда стал заниматься театром в Москве, приходил к руководителям театров, к Галине Борисовне Волчек, Олегу Павловичу Табакову, что-то там с горящими глазами им предлагал и видел, как они спокойно кивают. А потом мне кто-то из них говорит: «Ну, мы уже это все проходили…» Я думал: «Что они там проходили, когда?» А выясняется, что все, как мода, как смены сезонов года, ходит по кругу, и они за свою длинную жизнь понавидали такого, чего у меня даже в голове не было, я для себя это все только открывал и узнавал. Особенность людей в том, что они все должны обязательно открывать заново, в нас нет загруженного опыта всех предыдущих столетий. А хотелось бы.

При этом как педагог, основавший «Седьмую студию», и как художественный руководитель вы всегда транслировали то, что важно для вас и без чего театр невозможен. Что это?

Непросто ответить… (Молчит.) Ладно, скажу так. Я всегда старался, чтобы для всех существовала очень ясная обусловленность. Грубо говоря, люди должны понимать, чем обусловлено их пребывание в театре, почему они вынуждены сидеть в темном помещении сутками и делать то, что они делают: говорить чужой текст, танцевать, петь, странно одеваться, раздеваться, примерять на себя чьи-то странные судьбы. Эта обусловленность, мне кажется, и есть маркер того, в каком направлении движется тот или иной творческий корабль.

И какова ваша обусловленность?

Моя обусловленность всегда была связана с искусством и только с ним — и никогда это не было связано с личным интересом, корыстолюбием, эксплуатацией, выгодой. Мои студенты, а потом артисты всегда понимали, что все, чем мы занимаемся, только про искусство. То есть наша работа — создание визуальных и интеллектуальных смыслов. Все, что мы делаем, обусловлено только этим. Я перед ними был всегда честен, а они всегда честны были передо мной. И вместе со мной оставались только те люди, которые на это соглашаются. Как только у кого-то возникала другая мотивация или обусловленность, мы расходились. «Хочу заработать денег на ипотеку, мне надо купить квартиру», — проблем нет, и я понимаю, что это необходимо, но если эта обусловленность становилась главной, доминирующей, мы расставались. Потому что не ради заработка все это делается. Но при всем том это, извините за каламбур, не бессребреничество. Я считаю, что за свою работу все люди должны хорошо получать — мы живем в капитализме и не можем делать вид, что денег нет в природе, но есть вещи технические, а есть сущностные. И сущностная обусловленность — это для меня прежде всего искусство. И они — такие же, поэтому у них, мне кажется, сейчас стало что-то получаться. И у Женьки, и у Фила, и у Никиты, и у Риналя, у Горча (актеры Евгений Сангаджиев, Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Александр Горчилин. — «РБК Стиль») и у других. У многих ребят, которые очень долго со мной работали, стало получаться что-то в профессии именно потому, что у них обусловленность правильная. Искусство делается чистыми руками и только с честными намерениями, иначе это все превращается в какое-то говно, свалку, ад и херь, люди стираются о свою ложь, и мы часто видим все эти лица со скошенными «от вечного вранья глазами».