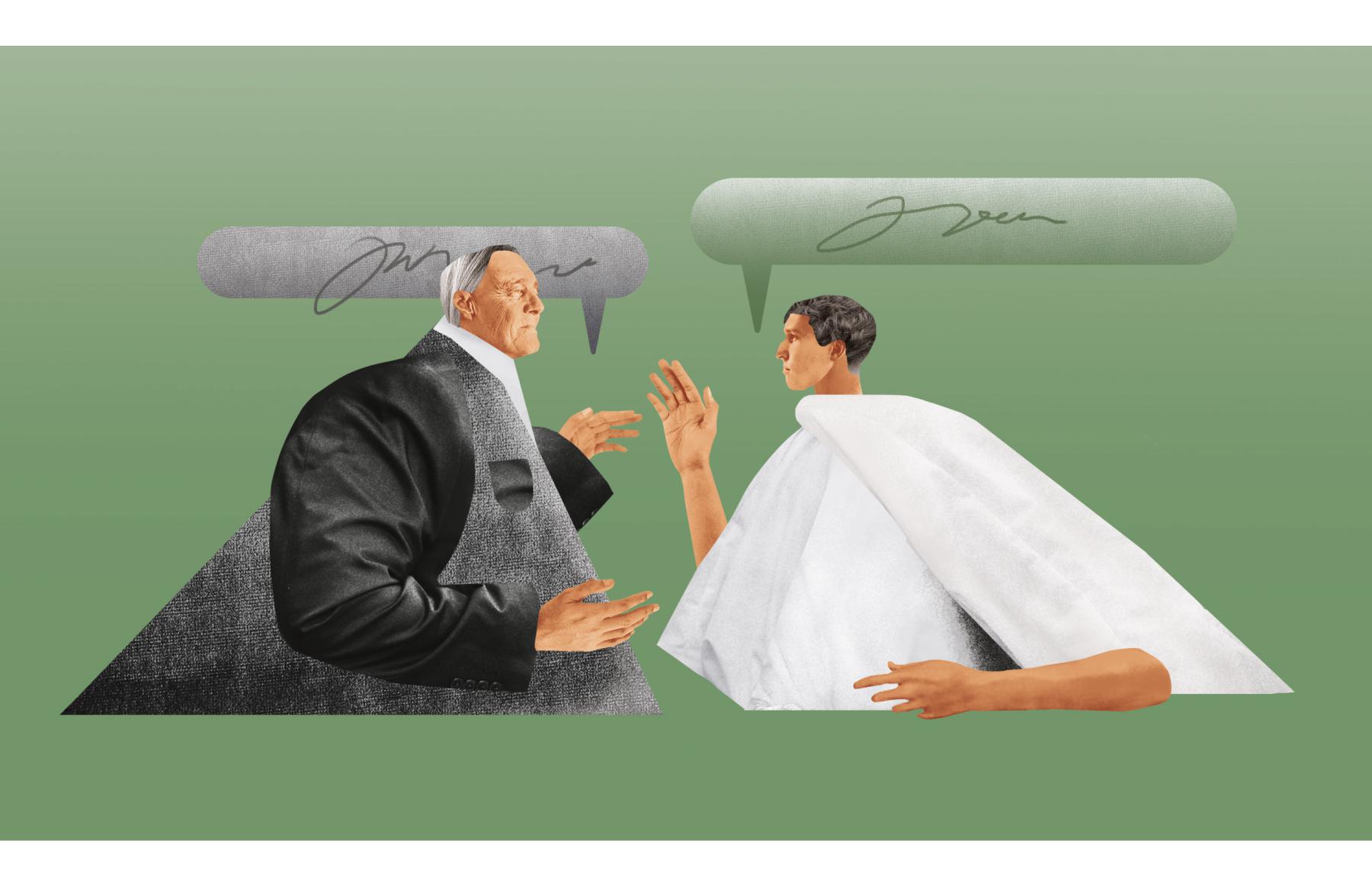

Историк — о диалоге как пути мировой культуры

В 1957 году недалеко от Новодевичьего монастыря в Москве была установлена замечательная бронзовая скульптурная композиция «Миру — мир!» авторства Станислава Савицкого. Группа из трех фигур включала устремленную жестом правой руки вперед европейскую женщину и двух мужчин, африканца и азиата, которые держат в руках земной шар, обвитый лентой с надписью «мир» на многих языках. Так выглядел диалог разных наций, народов и континентов в самый сложный период нарастания глобального конфликта. Действительно, вражду можно победить только дружбой, а непонимание — диалогом.

Все начинается с диалога. Из диалогов проистекает вся западная культура. Вспомним symposium, известный нам из «Диалогов» Платона, ведь эта сакраментальная для европейской идентичности практика не что иное, как пирушка с задушевными беседами, пафосными речами, шутками и долгими вдумчивыми спорами. За таким застольем, например, Критий III подарил человечеству миф об Атлантиде. Алкивиада же за попытку перенести это священное винопитие в стены своего жилища прозвали нарушителем таинств.

Достоевский исследует столкновение православия и атеизма, раскрывает сложную структуру культурных идеологий через разговоры Ивана и Алеши Карамазовых. В романе «Над пропастью во ржи» Сэлинджер через эмоциональные разговоры Холдена Колфилда с учителями и друзьями показывает, как на фоне взросления происходит столкновение социальных ожиданий с ценностями американского общества. Хемингуэй в «Старике и море» сталкивает два мира, традиционные сообщества и динамичные вызовы современности, в диалогах Сантьяго и мальчика Манолина. В беседах детей с Аттикусом Финчем в романе «Убить пересмешника» Харпер Ли исследует как экзистенциальные конфликты, так и расовую несправедливость южных штатов. Булгаков во взаимодействии своих героев противопоставляет западную и русскую культуру, две религиозно-философские системы.

То, что мы называем публичной сферой, по сути, поле действия диалога. Все, что происходит с момента нашего выхода в мир, — пространство диалога. Такой сферой становится область реализации практик, подразумевающих в первую очередь ту или иную форму социального признания, и как раз в процессе диалога происходит подтверждение провозглашенных статусов и ролей или их отмена. Театр и любое особое место встречи с искусством — частное проявление сферы публичности, которое возникает в диалоге восприятия, продиктованного опытом публики, и действия, исходящего из опыта актора.

Приходя в музей изящных искусств, мы вступаем в диалог с художниками разных эпох, их культурным контекстом и историческими реалиями. Успех, будь то сценическое признание или коммерческая востребованность, рождается в результате диалога, взаимного зачета опыта публики и опыта творца. Зритель, узнавший себя в зеркальной глади сцены, начинает улыбаться. Все зрелища в мировой культуре строятся на практиках диалога и социального распознавания.

Диалог — главный способ повествования Христа. Неслучайно и Тайная вечеря — один из краеугольных камней западной цивилизации. Спаситель просит учеников бодрствовать, проводит время за беседой с ними. С другой стороны мировой культуры — сцена прощания с учениками Фауста, называющего себя наихудшим и наилучшим христианином. Он просит своих последователей спать, потому что ему уже ничем невозможно помочь. Диалог не состоится, и наутро Фауст исчезает, оставив следы борьбы и потеки крови.

Чтобы обрести выход из кризисной ситуации, человек ищет возможности диалога вне круга своей обыденности. Если говорить на языке культурных символов, он пытается выбраться из лабиринта, образ которого возникает довольно рано: Кносский лабиринт, созданный Дедалом для удержания порожденного пороком Минотавра, римский лабиринт, обозначающий поиск смысла жизни. Лабиринт в христианской традиции — путь к Небесному Иерусалиму через сложные перипетии жизни. В эпоху Возрождения лабиринты становятся уединенными уголками для прогулок и размышлений, в наши дни — остаются синонимом неопределенности и страха скрытых чудовищ.

Местом выхода из лабиринта оказывается диалог: встреча с явлениями мировой культуры или личные сентиментальные переживания. Встреча со Сфинксом — еще один извечный пример диалога, который подразумевает предузнавание вопроса, заданного мудрым и властительным существом. Причем дело даже не в ответе, в отличие от встречи с оракулом, примером еще одного сквозного диалога мировой культуры. Что касается предначертанности ответа, то вспомните, что в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Панург услышал от оракула Божественной Бутылки. Предсказательница Бакбюк сказала одно слово: «Тринк», «пей». С одной стороны, оракул называет пьянство решением всех проблем, с другой стороны, можем ли мы забыть, что оракул — это все-таки бутылка, хоть и божественная? Что же еще может посоветовать бутылка? А может быть, пей — но на симпосиуме мудрецов, соединяйся узами пира и разговора за бокалом с достойными мужами?

Вся наша история оказывается диалогом рассказчика, весьма определенного человека, повествующего о том, что он увидел и почувствовал по этому поводу, и слушателя, вольного трактовать эти слова в меру своего благочестия и ума. Правда ли такое видение было или оно лишь мираж, слушатель только догадывается. Но набор предоставляемых сведений, тривиальных или оригинальных, позволяет вступившим в диалог ориентироваться в дальнейшем ходе беседы.

Вся наша история оказывается диалогом рассказчика, весьма определенного человека, повествующего о том, что он увидел и почувствовал по этому поводу, и слушателя, вольного трактовать эти слова в меру своего благочестия и ума.

Эдип разговаривает со Сфинксом и отвечает ему то, чего не может знать. В новелле Сартра «Стена» испанский повстанец Пабло Иббиета, арестованный и уже приговоренный к смерти, понимает, что утратил надежду на бессмертие: «Какая разница, сколько тебе осталось ждать — несколько часов или несколько лет». И когда его допрашивают перед тем, как повести на расстрел, он не хочет выдавать своего друга Рамона Гриса, об укрытии которого знает наверняка, и обманывает дознавателей, сказав, что Грис прячется на кладбище. Когда же Пабло сообщают, что он не будет казнен, во дворе он встречает булочника, который рассказывает ему, что Гриса поймали на кладбище, где он решил спрятаться из-за вечерней ссоры с хозяевами своего убежища. И Пабло падает на землю и хохочет так неудержимо, что из глаз хлещут слезы.

В «Кыси» у Татьяны Толстой потерянный Бенедикт в драматичный миг тоски по книгам в мельчайших подробностях вспоминает диалог с извергающим огонь Главным Истопником Никитой Ивановичем и диссидентом Львом Львовичем и находит в нем ответы, которых никто даже не произносил. Строку «степь да степь кругом» он принимает за географическое указание места, «запад нам поможет» — за указание на нужную сторону света. Так он приезжает к дозорной башне, откуда ему действительно открывается истина. Свет, идущий с запада, как путеводная звезда, освещает заветный полный до краешка ларец на юге.

Нежелание выходить из комнаты и совершать ошибку как раз таки может быть не ответом, а следствием кризиса. Для его преодоления необходимо оказаться за границей повседневности, покинуть зону комфорта, вступить в диалог. Это может быть беседа со случайным встречным, как у альтиста Данилова («Альтист Данилов» Владимира Орлова), который перед самым страшным, судьбоносным разбирательством в своей жизни ищет поддержки у одинокого пьяного незнакомца в троллейбусе и получает сакральное предзнаменование своего конца, но в итоге, все-таки вернувшись невредимым, вновь пытается отыскать того пьянчужку и заговорить с ним. Или обращение к самому важному событию либо объекту, как у Кемаль-бея («Музей невинности» Орхана Памука), который в минуту отчаяния бродит по улицам Стамбула и ищет свою вечную возлюбленную Фюсун.

Спасительный диалог может состояться и с неким трансцендентным, будь то Эксбриджская ведьма, пророчествовавшая будущей королеве Елизавете, или вызываемый Джоном Ди Ангел Западного окна Иль у Густава Майринка, он же демон безводной пустыни Азазель, появляющийся у Булгакова. От субъекта этого диалога зависит контекст реальности, которую он способен породить. Есть ли интрига в том, какой исход будет у описанной в «Сабхапарве» игры в кости, затеянной коварным царем Шакуни, если известно, что игровые костяшки, которые мистически подчиняются его воле, сделаны из бедренных костей отца Шакуни, умершего в тюрьме Хастинапура?

Социальное амплуа и статусные ожидания все еще остаются виртуальными сущностями, оформленными благодаря диалогу в публичном поле. Эрик Берн называет это играми, но, прежде чем принимать его терминологию, вспомним, что в русском языке «игра» означает не только состязание или забаву, но и притворство и лицемерие.

У Пушкина в «Сцене из Фауста» Мефистофель говорит: «Доволен будь / Ты доказательством рассудка. / В своем альбоме запиши: / Fastidium est quies — скука / Отдохновение души. / Я психолог… о вот наука! ..» Когда к Джону Ди явился лживый демон, вместо рецепта философского камня он навязал ему новый язык, заставил его мыслить категориями своего потустороннего мира, с каждой встречей втягивая в античеловеческое игрище. Подобно этому понятия «роли», «границы», «манипуляции», «абьюз», лишенные жизни, человечности, отчуждающие людей друг от друга, заглушающие просьбы о помощи и уводящие от поиска совета у близких, разрушают чистосердечный доверительный диалог, бывший основой человеческой культуры. Вместо этого предлагается обратиться к постороннему агенту, не знакомому с вами, который сведет все многообразие вашей личности к безликой кабинетной терминологии, к простой категоризации, уместит в картотечный шкаф и оформит все хитросплетения судьбы несколькими понятными формулами, почерпнутыми у авторитетов из журналов и сетевых ресурсов.

Понятия «роли», «границы», «манипуляции», «абьюз», лишенные жизни, человечности, отчуждающие людей друг от друга, заглушающие просьбы о помощи и уводящие от поиска совета у близких, разрушают чистосердечный доверительный диалог, бывший основой человеческой культуры.

Мы задаемся вопросом: возможен ли диалог культур, поколений? Диалог культур был наиболее характерен для открытого всем ветрам XVIII века: как шаг к узнаванию себя европейцам оказалось полезным знакомство с другими культурами. Эта тенденция довольно скоро утратила популярность и в XIX веке сменилась на противоположную, замкнув западные общества на себе. Казалось бы, неужели в наше время возможность такого диалога может ставиться под сомнение? Несмотря на развитие технологий, корпоративного мира, социальных институтов, разность, непохожесть культур и проистекающий из нее конфликт проявился в совершенно неожиданных формах.

С одной стороны, порой мы не замечаем, что пандемией нашего времени становится тотальное неумение вести диалог и понимать собеседника. Священное поле символов заполняется артефактами популярной культуры, потребность в диалоге не исчезает, но функция диалога вытесняется не только паттернами из сериалов, но и идиомами, подменяющими извечные социальные конструкты.

С другой стороны, вместе с небывалыми политико-экономическими сдвигами в мире культурные контакты претерпевают невиданные изменения. Диалог культур, представленный знакомством с литературой народов мира, связанный с колоссальными туристическими потоками, выраженный в этнографическом интересе к искусству, памятникам и прочей занимательной мишуре, внезапно сменяется столкновением с непарадной стороной сообществ, стремительно и массово вклинившихся, скажем, в жизнь европейского обывателя. И вот выясняется, что диалог культур — это не совсем то, когда герой Александра Абдулова в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» может сказать «спасибо» и «здравствуйте» на многих языках. Диалог культур проявляется в неотвратимом изменении всего жизненного уклада, доходя до самых неожиданных сфер, от проезда в общественном транспорте до навязывания нового стиля одежды, в изменении общественного договора, позволяющего иметь двойные законодательные нормы — каждая для представителей отдельных культур. То, что могло показаться живописным разнообразием укладов, нарядов, кулинарии и танцев на городских фестивалях, оборачивается вполне сформулированным монологическим высказыванием, скорее склоняющимся к откровенной дискриминации «старых порядков».

Получается, что глобализация не способствует равенству, которое можно жизнерадостно приветствовать, помахивая флажками на обочине пестрой процессии, а скорее походит на прокрустово ложе, отрезающее ноги, которые в него не умещаются. Какой из культур в этом диалоге предстоит на него прилечь, а какой — обозначить мерку, покажет время. Остается надеяться, что никуда не денется земной шар со скульптурной композиции «Миру — мир!», в которой теперь, по забавному стечению обстоятельств, остались только две фигуры — придерживающие сферу мужчины из Африки и Азии, а вот европейская женщина была демонтирована: сначала, в 1990-е, у нее отпала рука, потом она вся накренилась, а после совсем исчезла. На текущий момент постамент памятника в печальном состоянии.