Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки

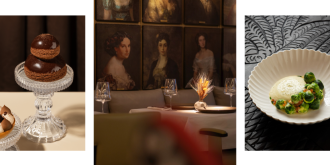

Кадр из фильма «Моя поэзия»

Роттердамский фестиваль отличает стремление привечать фильмы исходя из географического положения мест их производства, а также их направленности на те или иные меньшинства зрителей — разнообразие здесь намного важнее художественной ценности, представления о которой здесь всячески размывают. Последняя иной раз и вовсе отсутствует в произведениях, почерпнутых в странах Африки.

«Пророк»

«Пророк» (O profeta) Ике Ланга пожаловал в конкурс из Мозамбика: кинематограф этой страны нечасто балует международные фестивали своим присутствием, и это к лучшему. Можно сколько угодно выдавать примитивную и претенциозную самодеятельность за поиск новых территорий и форм, но в том-то и дело, что из этого неаппетитного варева о «территории» понять ничего невозможно. Режиссер, получивший финансирование в том числе благодаря участию в программе Final Cut Венецианского фестиваля, способен только творчески переосмысливать штампы лежалого европейского арт-кино: манерное черно-белое изображение, неуклюжие попытки изобразить сновидческую «реальность».

Разумеется, персонажи в исполнении актеров-любителей в таком кино будут по десять раз повторять одно и то же и ходить из угла в угол с отсутствующими лицами, невозможно обойтись и без карлика, и без бесконечных убийств животных. Автору, конечно, все это представляется очень радикальным, да и фестивальные работники наверняка его в этом уверили. При этом ни сочинить, ни рассказать историю, ни заинтересовать зрителя в своих персонажах он фатально не может.

По сюжету, обнаруживаемому не без труда, потерявший веру пастор обращается к черной магии и видит дурные сны, в которых женщина с выпученными глазами, глядя прямо в камеру, настойчиво призывает его кого-то убить. Завершается вещь эпизодом, в котором пастор по неверию своему оказывается не в состоянии спасти прокаженного — тот попадет в лучший из миров и вдохновенно скачет в венке из полевых цветов.

Кадр из фильма «Пророк»

«Моя поэзия»

Из Анголы в конкурс поступила «Моя поэзия» (Meu Semba) — впрочем, гораздо лучше фильму Уго Салватерры подошло бы название «Моя графомания», но самокритика в таких случаях по определению невозможна. Напротив, только апломб: «Послушайте, улицы — полная противоположность церкви», «Бог — это искусство! Мы должны написать свою историю!», «Африканец умирает, когда умирает его улыбка». Все эти максимы принадлежат поэту по имени Х и его ближайшему кругу — представителям креативного класса Луанды, по вечерам посетителям рэп-баттлов, а днем уборщикам и медперсоналу.

Несомненно, при наличии соответствующих талантов и расположения души столица Анголы может стать предметом поэтического вдохновения. Но что считает поэзией фильм, в котором поэт — конечно же, альбинос (чья белая кожа считается в Африке уродством)? В самопальном «артхаусе» идея о том, что поэт _ это белая ворона, кажется свежей и плодотворной. Все остальные идеи соответствующие. Но остановимся, ибо это тот случай, когда лучше политкорректно промолчать.

Кадр из фильма «Моя поэзия»

«Вариации на тему»

Южноафриканские документальные «Вариации на тему» (Variations on a Theme) Джейсона Джейкобса и Девона Дельмара, надо признать, отличаются гораздо более высокой кинематографической культурой — для ЮАР это неудивительно. Главная героиня этого визуального эссе — 80-летняя Хетти, бабушка одного из режиссеров, пастушка коз, дочь ветерана Второй мировой, вместе с другими жителями своей деревни клюнувшая на мошенническую схему, согласно которой ей за отдельный взнос выплатят деньги за совершенные отцом подвиги (по окончании войны ему подарили велосипед). Но ожидание длится годами — так привязанный к забору ослик мечтает побегать по травке, но увы, кто же ему даст.

Простое содержание воплощено в витиевато-элегической форме, явно изобличающей принадлежность авторов к «европейской культурной традиции», — с делением на главы, занудным закадровым текстом в духе Триера и финальной апелляцией к черному и беззвездному африканскому небу.

Кадр из фильма «Вариации на тему»

«Гавагай»

В программе «В центре внимания» тем временем показали фильм немца Ульриха Кёлера «Гавагай» (Gavagai), как раз комментирующий тему евро-африканских культурных взаимоотношений. К сожалению, это тот случай, когда фильм задуман намного лучше, чем выполнен. Вынесенное в название слово происходит от мысленного эксперимента американского философа и логика Уилларда Куайна, предположившего, что перевод неразрывно связан с контекстом — без него теоретически все может означать все что угодно.

Это тот случай, когда фильм задуман намного лучше, чем выполнен.

Как это связано с сюжетом о немецкой актрисе, вступившей на съемках явно не очень хорошего французского фильма о Медее в предосудительные внебрачные отношения с сенегальским актером, который стал потом преследовать ее и ее семью в Берлине? В «фильме в фильме» Медея оказывается единственным белым человеком среди сенегальцев, даже дети, которых хотят у нее отнять, чернокожие. Стало быть, в этом контексте «дикарь» (альбинос, белая ворона) именно она. Тогда как в «реальной жизни» проблемы возникают, конечно, у чернокожего исполнителя роли ее мужа, с которым нелюбезно обходится охранник отеля, когда тот приезжает на Берлинале. Но вот охранника-поляка увольняют и «контекст» снова меняется: актеру объясняют, что поляки в Германии существуют на положении «черных», таким образом он поспособствовал притеснению таких же, как он сам.

Кадр из фильма «Гавагай»

«Заметки в поисках африканского Ореста»

Показанный на полях фестиваля документальный фильм Пьера Паоло Пазолини «Заметки в поисках африканского Ореста» (Appunti per un'Orestiade africana) из далекого 1970-го комментирует уже «Гавагай». В 1968 году Пазолини предпринял поездку в Танзанию и Уганду, собираясь снимать там экранизацию древнегреческой трагедии «Орестея» Эсхила. Пробуждение только что освободившихся из-под колониального гнета стран, все еще сохранявшиеся в них родоплеменные отношения и прочий африканский «контекст» делал возможным это возвращение к культурной молодости человечества. Пазолини ищет локации и актеров — его фильм предоставляет нам редкую возможность заглянуть в лабораторию мысли подлинного поэта, выбравшего для себя язык кино, дерзкого философа и пламенного марксиста (кадры тяжелой работы африканцев в полях даны под русские революционные песни).

Но истинно великим делает Пазолини решение отказаться от фильма под воздействием собранных им в Риме африканских студентов. Термина «культурная апроприация» тогда еще не существовало, но Пазолини явно понимал, что собирается заняться именно этим — проецируя на Африку свой идеализм в отношении слаборазвитого тогда итальянского Юга. Не многим мэтрам такого уровня доступно понимание собственной ограниченности, приверженности культурным стереотипам.

К счастью, несмотря на то что проект «Орестеи» остался неосуществленным, путешествие Пазолини по Восточной Африке не прошло впустую. В 1969-м выйдет его экранизация другой древнегреческой трагедии, «Медеи», с Марией Каллас в заглавной роли, а впечатления от столкновения с «третьим миром» выльются в завершающую главу «трилогии жизни», фильм «Цветок тысяча и одной ночи» — эротическую фантазию по мотивам рассказов Шехерезады, снятую в Иране, Йемене, Непале и нескольких странах Африки. Десяток хрестоматийных арабских сказок великий итальянец, словно цветы, свил в прекрасный экзотический венок. Пряный запах этих цветов не выветрился и 50 с лишним лет спустя, разве что эротическое обаяние Востока в глазах общественности с тех пор сильно померкло.

Кадр из фильма «Заметки в поисках Африканского Ореста»