Художник Александр Юликов — о бульдозерной выставке и «Головах» в ГУМ-Red-Line

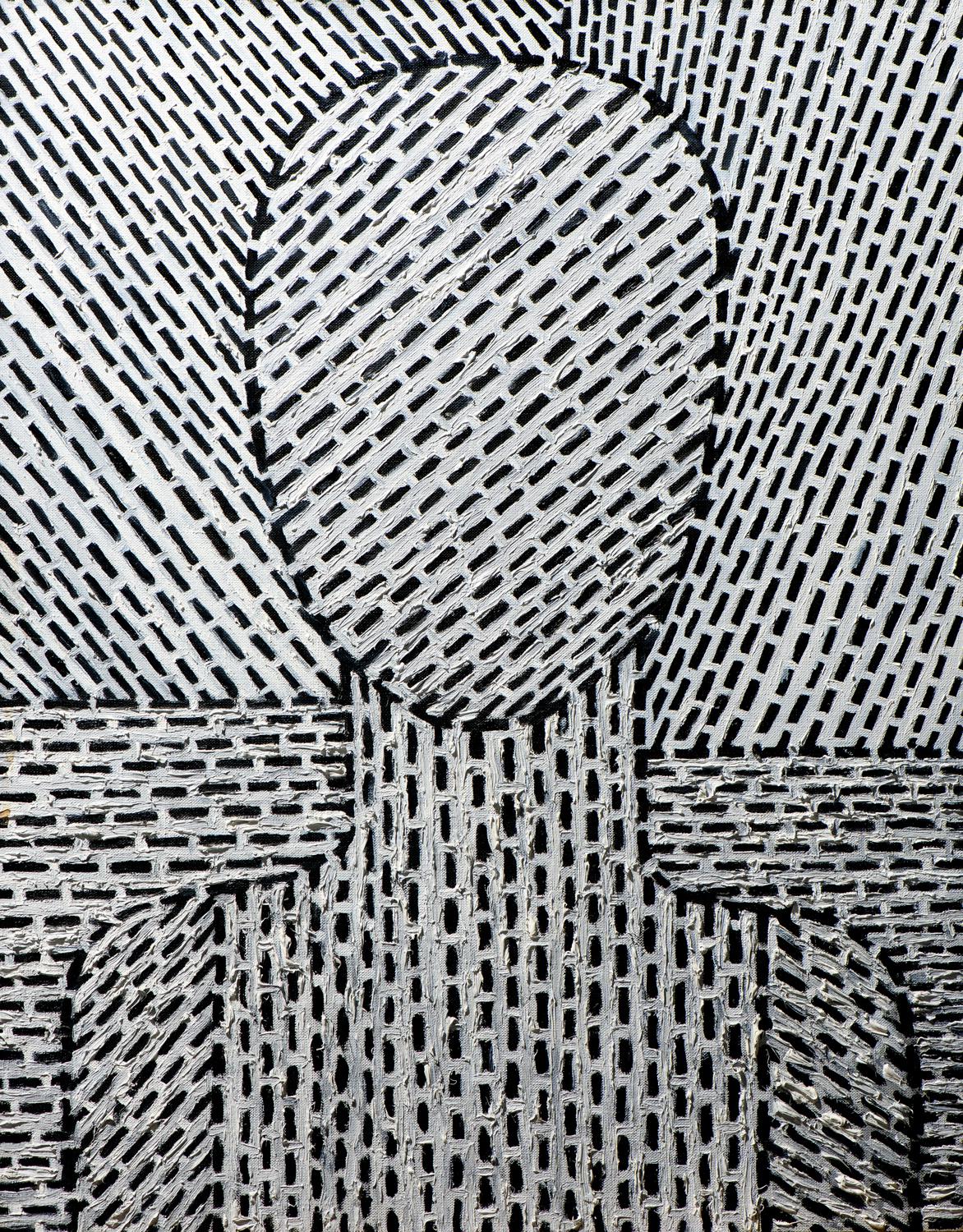

В галерее ГУМ-Red-Line, которая в этом году отмечает пятилетие, до 23 августа проходит персональная выставка классика неофициального искусства Александра Юликова, который с 14-летнего возраста создавал геометрические абстракции, не обращая внимания на обвинения в формализме. Позднее он стал главным, если не единственным, советским минималистом, чьи работы входят в коллекции Третьяковской галереи, Центра Помпиду в Париже и американского Музея Зиммерли.

Параллельно с абстракциями Юликов всегда создавал фигуративные работы, среди которых можно встретить обнаженную натуру, городские пейзажи, библейские сюжеты и так называемые «Головы», которым и посвящен одноименный проект в ГУМ-Red-Line.

«В жизни любой галереи есть разные периоды, — говорит куратор выставки Михаил Сидлин. — Первые два-три года часто оказываются пробными, их переживают не все. Когда этот этап пройден, галерея переходит в стадию становления. С одной стороны, уже есть почва под ногами, а с другой продолжается активный рост. Мне очень приятно, что этот прекрасный период мы отмечаем выставкой художника, который работает уже семь десятилетий».

На выставке «Головы» собрано более полусотни произведений, от ранних экспериментов середины 1950-х до совсем свежих работ. Открывает экспозицию «Автопортрет» 1958 года, написанный Юликовым в годы учебы в Московской средней художественной школе. Несколько особняком на выставке стоит «Красный квадрат» 2016 года, яркий образец живописи, которую сам Юликов называет своим главным художественным достижением. Это пример так называемой «разрушенной картины», когда плоскость холста, объясняет художник, распадается и состоит из нескольких фрагментов, соединенных под разными «случайными» углами, а изображение остается целым. «У кубистов образ разрушен, а мир остается, — говорит Юликов. — У меня мир разрушен, а образ остается».

Какое место «Головы» занимают в вашем творчестве?

Я бы сказал, что в нем есть несколько «потоков», и основной из них — это геометрическая абстракция. Это по большей части масштабные работы, многие из которых показывались в Третьяковской галерее в прошлом году, когда мне исполнилось 80 лет. Наряду с этим я делаю еще ряд вещей, включая и «Головы». Мне не очень нравится такое название, но этот сюжет иначе не назовешь. Среди работ на выставке есть три автопортрета разных эпох, а все остальное — это своего рода размышления на тему человека. Такие «Головы», лишенные индивидуальных черт, я создавал практически всю свою жизнь, применяя разные техники и манеры. При этом они никогда не экспонировались. На групповые выставки я всегда предпочитал отдавать многометровые абстракции.

Самая ранняя работа на выставке — ваш «Автопортрет», написанный в возрасте 14 лет. А когда вы начали создавать первые абстракции?

Примерно в то же время, но на официальном уровне они тогда отрицались. Теперь об этом легко говорить, и даже кажется, что это чепуха. Но тогда испытывать на себе давление государственной идеологии было непросто. В сентябре 1974 года Виталий Комар пригласил меня участвовать в знаменитой «Бульдозерной выставке», но помешал дождь. Я взял с собой одну работу, спрятав ее под плащ, но было совершенно непонятно, как ее выставлять. В итоге я не пошел. Планировалось, что выставка будет проходить прямо на пустыре, так как получить помещение не удалось. Московские власти подготовились и собрали на тот же день импровизированный субботник. Привезли с собой деревья, чтобы обустроить сквер, но потом увезли их обратно. Тогда же появилась полушутка о том, что им все равно, что сажать — что деревья, что людей.

С кем еще из участников «Бульдозерной выставки» вы тесно общались?

Еще школьником я ездил в Лианозово показывать свои рисунки Оскару Рабину, с которым мы впоследствии подружились. Это уже сейчас, на девятом десятке, я вспоминаю, что он был первым, кто меня признал. Сразу же после «Бульдозерной выставки» он предложил собраться через неделю на том же месте. В итоге перенесли еще на неделю и выбрали Измайловский парк. Когда мы ехали туда с братом на машине, нас остановили, чтобы пропустить два или три автобуса с людьми в сопровождении конвоя. Приехав на место, мы заприметили в кустах пожарные и санитарные машины. Стояла ужасная жара, а на скамейках сидели мужчины в костюмах, при галстуках, с газетками. Когда мы собрались после выставки на квартире у Рабина, он спросил, чья это была картина с зубами. Я признался, что моя, на что он ответил, что это была лучшая работа на выставке.

Тогда же появилась полушутка о том, что им все равно, что сажать — что деревья, что людей.

И в геометрических абстракциях, и в «Головах» заметна связь с наследием русского авангарда. Как она возникла?

Когда я учился в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Академии художеств СССР такого понятия, как «русский авангард», просто не существовало. Вместо него использовался термин «футуризм». Он роднил это искусство с поэзией Маяковского, которого я с детства очень любил. Я наизусть помнил «Облако в штанах» и другие его вещи.

Наша школа находилась в Лаврушинском переулке, прямо напротив входа в Третьяковку. А так как я патологически безграмотен, то каждый раз, когда нам грозил диктант или сочинение, я тут же сбегал в музей. Еще подростком я увлекся русской иконописью и однажды попросил директора школы выписать бумагу в администрацию Третьяковки, чтобы меня допустили в запасник древнерусской живописи. Он находился в апсиде храма Святителя Николая в Толмачах, а рядом хранились работы формалистов, к которым тогда причисляли и авангардистов. Так, по дороге в древнерусских отдел, я увидел работы Малевича, Гончаровой и Ларионова, братьев Бурлюков.

Получается, вы оказались там просто случайно?

Мне удалось попасть туда благодаря знакомой, работавшей в Третьяковке. В конце рабочего дня, когда завершился обход охраны, она меня провела. В этот запасник с формалистами никого не пускали. Когда с официальным визитом в СССР был Конрад Аденауэр, первый послевоенный канцлер ФРГ, он попросил показать ему «Черный квадрат». Мы тогда из окон школы смотрели, как к Третьяковке подъезжают лимузины. Я хоть и не Аденауэр, но тоже видел «Черный квадрат». Для меня это было настоящее открытие. На следующий день в школе я у всех учеников и преподавателей спрашивал, знают ли они Филонова. Не знал никто, кроме Вани Николаева, внука Зинаиды Серебряковой, который учился вместе с нами.

А так как я патологически безграмотен, то каждый раз, когда нам грозил диктант или сочинение, я тут же сбегал в музей.

Каких художников, помимо Малевича, вы для себя выделяете сегодня?

Искусство — это не спорт, нет единых критериев оценки, каждый занимает свое особое место, если удалось его найти. Но если называть пять имен крупнейших художников ХХ века, для меня это Матисс, Пикассо, Кандинский, Малевич и Шагал. Получается, что трое из пяти — русские, которым удалось вырваться за рамки национального искусства и стать частью мирового. Безусловно, «Над вечным покоем» Левитана — ярчайшая работа, которая передает всю душу русского пейзажа, но мировое искусствоведение Левитана почти не знает.

Искусство — это не спорт, нет единых критериев оценки, каждый занимает свое особое место, если удалось его найти.

Как в целом проходила ваша учеба в школе?

Я тогда считался отчасти хулиганом. Когда мы проходили «Евгения Онегина», нам задали выучить из него небольшой кусок. На уроке меня вызвали отвечать первым, а я вместо заданного отрывка целиком прочитал «Облако в штанах» Маяковского. Тишина стояла полная. На последних словах прозвенел звонок, и все выдохнули с облегчением, так как больше никого не спросили. Учитель меня не прервал, просто дождался конца и поставил пятерку. На перемене он меня догнал и сказал, что дружил с Маяковским.

Еще интересно, что в то время я два с половиной года прожил в интернате, хотя был прописан на улице Горького, которая сейчас Тверская. Дело в том, что когда мне было 13 лет, отца, крупнейшего советского специалиста по режущим инструментам, послали работать в Китай. В итоге уехала вся наша семья, кроме меня. Я наотрез отказался, так как в Китае не было такой художественной школы. До сих пор не понимаю, как моя мама на это согласилась. Но интернат, находившийся на верхнем этаже школы, предназначался только для иногородних учеников. Устроить меня туда в обход официального устава помогла Лидия Бродская, дочь Исаака Бродского, автора знаменитого портрета Ленина в Смольном. Кроме того, она была женой Федора Решетникова, по-настоящему народного художника, чьи картины, включая знаменитую «Опять двойка», долгие годы красовалась на обложке учебника «Родная речь». Именно его звонок директору школы помог зачислить меня в интернат.

Понятно, что в Москве оставались родственники, которым я мог позвонить, если хотел есть или нужно было пальто купить. Но в остальном я на тот момент был уже абсолютно самостоятельным человеком. Увлекаясь иконописью, я много ездил по стране: был в Суздале, Великом Новгороде и в других городах. Это сейчас, вспоминая, я не до конца понимаю, как такое было возможно.

Были ли у вас какие-то проблемы во время учебы, связанные с вашим увлечением искусством, которое считалось формализмом?

Когда я в 15-летнем возрасте вернулся после летней практики и показал свои работы Николаю Андрияке, отцу знаменитого акварелиста, он отвел меня в директорский кабинет. Там собралось человек 20 учителей, которым он начал показывать мои работы, одновременно спрашивая о том, есть ли у меня знакомые художники. Понимая, что он намекает на влияние «недобитых» формалистов, я честно назвал Федора Решетникова и Александра Бубнова, это были люди, известные всей стране. Потом меня попросили выйти, но я слышал, что в кабинете поднялся колоссальный шум, они все говорили одновременно. Когда все стихло, меня позвали обратно и объявили о том, что было принято решение отчислить меня из школы. Но один из преподавателей решил взять меня на испытательный срок. Что касается моих работ, из-за которых возник шум, он мне сказал: «Саша, это твое творчество, за него мы отметки не ставим, поэтому убери и никому не показывай».

В школе я в итоге остался. Уже позже, когда репутация формалиста и диссидента за мной закрепилась, но художники старшего поколения замечали, что я с уважением отношусь к реалистической школе, они сильно удивлялись. В их представлении рушился целый мир, в котором между формализмом и реализмом шло настоящее противостояние, а они сами были начальниками. А потом все перевернулось.

Что служило для вас источником заработка после учебы?

И заработком, и способом какой-то легализации была книжная графика. Так как это прикладное искусство, в нем позволялись вещи, немыслимые, например, в станковой живописи. Почти все неофициальные художники того времени работали книжными художниками: Кабаков, Булатов, Янкилевский и многие другие.

Как ваши работы оказались в собрании Музея Зиммерли в Нью-Джерси?

Все они, а их там 56, были куплены Нортоном Доджем. Для сравнения: в коллекции Третьяковки находится 76 моих работ, из которых куплена была только одна. Додж писал диссертацию о социалистической экономике, выучил русский язык, а в СССР впервые столкнулся с неофициальным искусством. Сначала он присылал посыльных, которые приезжали в СССР, делали фотографии моих работ и отправляли их ему. Лично я познакомился с Доджем в 1989 году, оказавшись в Нью-Йорке, чтобы подписать литографии, заказанные для ООН.

«Саша, это твое творчество, за него мы отметки не ставим, поэтому убери и никому не показывай».

Расскажите, пожалуйста, об этом чуть подробнее?

Дело в том, что ООН ежегодно выпускает литографию современного художника на конкретную тему. Так с ними сотрудничали Пикассо, Матисс, Миро и многие другие. Я даже не догадывался об этом, но в СССР, как и в других странах, была Ассоциация содействия ООН. В 1988 году именно из нее мне и позвонили. Оказалось, что на фоне перестройки решили напечатать литографию советского художника, но как выбрать конкретного автора, они совершенно не понимали. Сначала они предлагали организовать конкурс, но я отказался и просто предложил им свой абстрактный рисунок. Его утвердили и очень быстро напечатали. Гонорара за это никакого не полагалось, но потом меня пригласили в Нью-Йорк подписать какое-то количество литографий. Я тогда взял свои офорты и несколько картин, снял их с подрамников, скатал в тубус. Только на контроле в аэропорте Кеннеди меня остановил начальник таможни, но все что он у меня спросил, это мое имя: «Когда в газетах напишут, я хочу знать». Потом я стал ездить в Нью-Йорк каждое лето.

В 2020 году вы получили грант от Фонда Барнетта Ньюмана. Как это произошло?

В MoMA есть громадная красная работа Ньюмана практически во всю стену. Ее видно еще из соседнего зала, а когда подходишь ближе, на тебя буквально обрушивается волна красного цвета. Когда в 2020 году я получил письмо от фонда, в нем говорилось, что меня выбрали, так как мои работы «обладают таким же духом индивидуализма и независимости, какой демонстрировал на протяжении всей своей карьеры Барнетт Ньюман». Письмо было подписано попечителем фонда — еще одним знаменитым американским абстракционистом Фрэнком Стеллой, который умер месяц назад.