Обитаемые измерения: о чем говорят пейзажи Гарифа Басырова

«Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение» («Трактат о живописи», Леонардо Да Винчи)

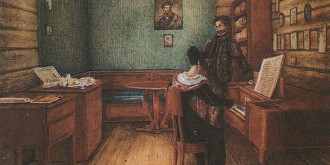

Строгий Да Винчи, несмело предполагаю я, высоко оценил бы и самого художника, его метод работы и способ презентации. Басыров всегда ждал определенной реакции от зрителя (по его словам из интервью Галине Ельшевской для каталога, изданного галереей «Ковчег» в 2007 году), поэтому всегда старался быть точным в словах (писал экспликации к выставкам, давал конкретные названия сериям и работам). Собственноручно сделал каталог своих работ, педантично обозначив в нем все выходные данные. Но не только это. Ясность мысли рождала точность самого процесса рисования, хотя сам художник намекал на то, что просто боится неуверенности, случайности. Отсюда отточенность карандашной линии, ровный штрих, контролируемый твердой рукой, «деспотическое» строгое отношение к поверхности листа, ни одно касание не ускользнет от его внимательного взгляда.

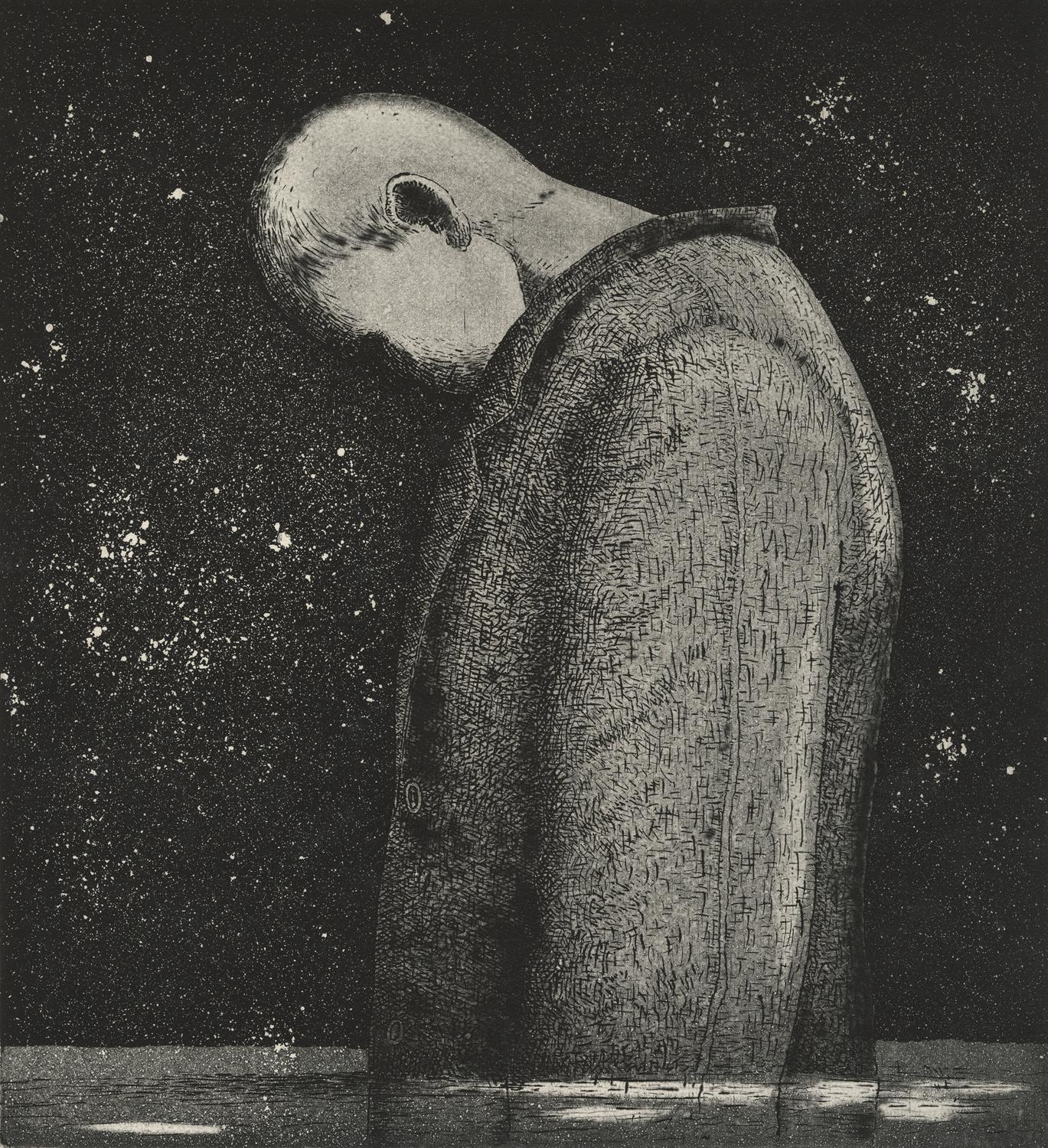

Кажущаяся простота «махровой» штриховки словно дематериализует изображение на листе, или, наоборот, как будто само пространство начинает сгущаться и проявлять объекты.

Такой завидной точностью руки и мышления не мог не обладать «человек охлажденного ума» — это цитата из статьи Галины Ельшевской, по ее же воспоминаниям, интеллектуал с европейской внешностью и поведением. А истоки его стремления к свободе и независимости (определенной, конечно, в условиях советского государства) в творчестве и в сюжетах его больших серий, может быть, стоит искать в его первых детских воспоминаниях о суровой казахской степи, где он родился (Акмолинский лагерь) с ее пронизывающим колючим ветром и безграничным пространством неба над головой. Оттуда острая штриховка и скупость цвета.

Как он сам говорил: «С моими героями все случается в пейзаже заурядном, сером, привычном».

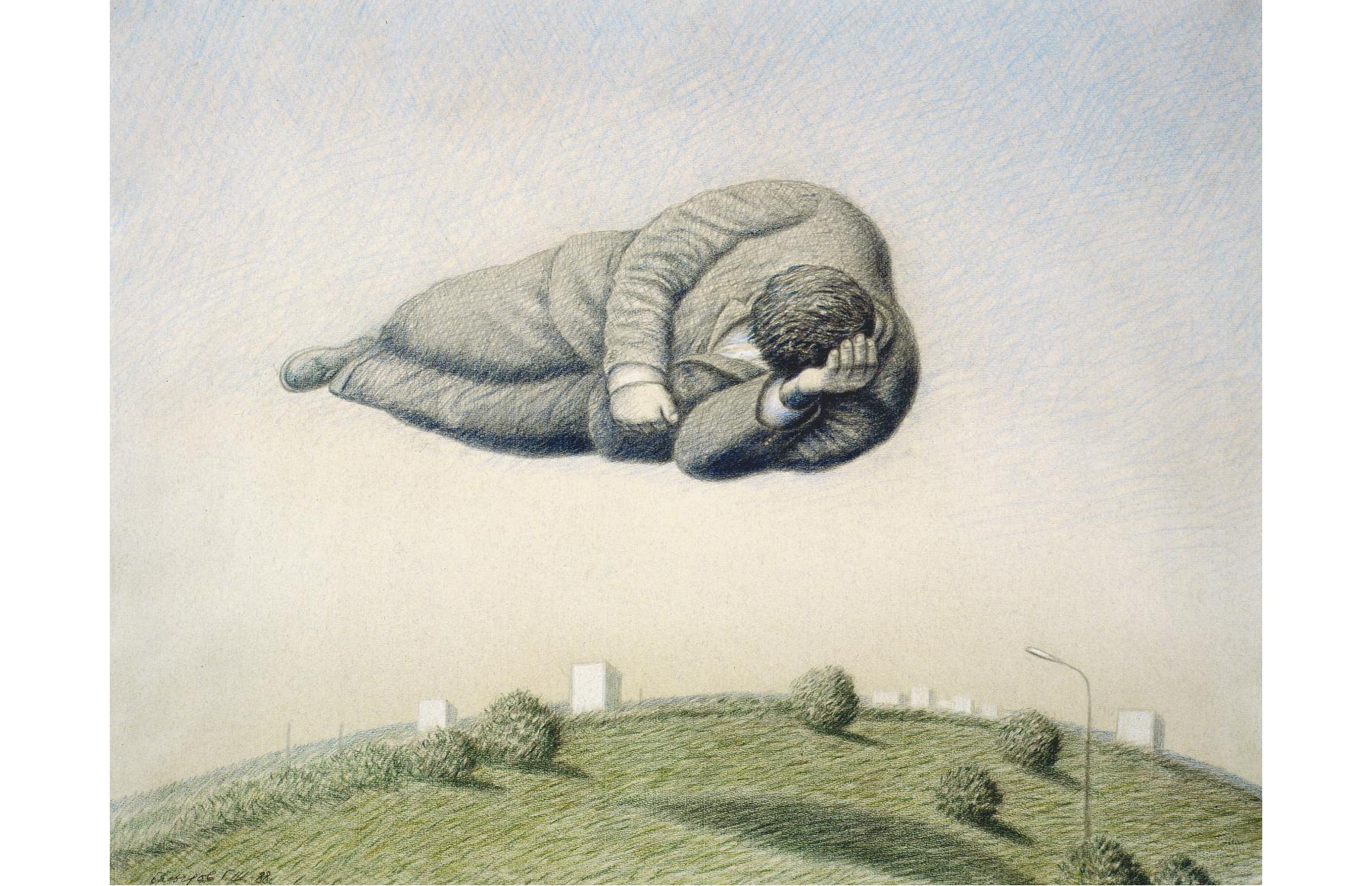

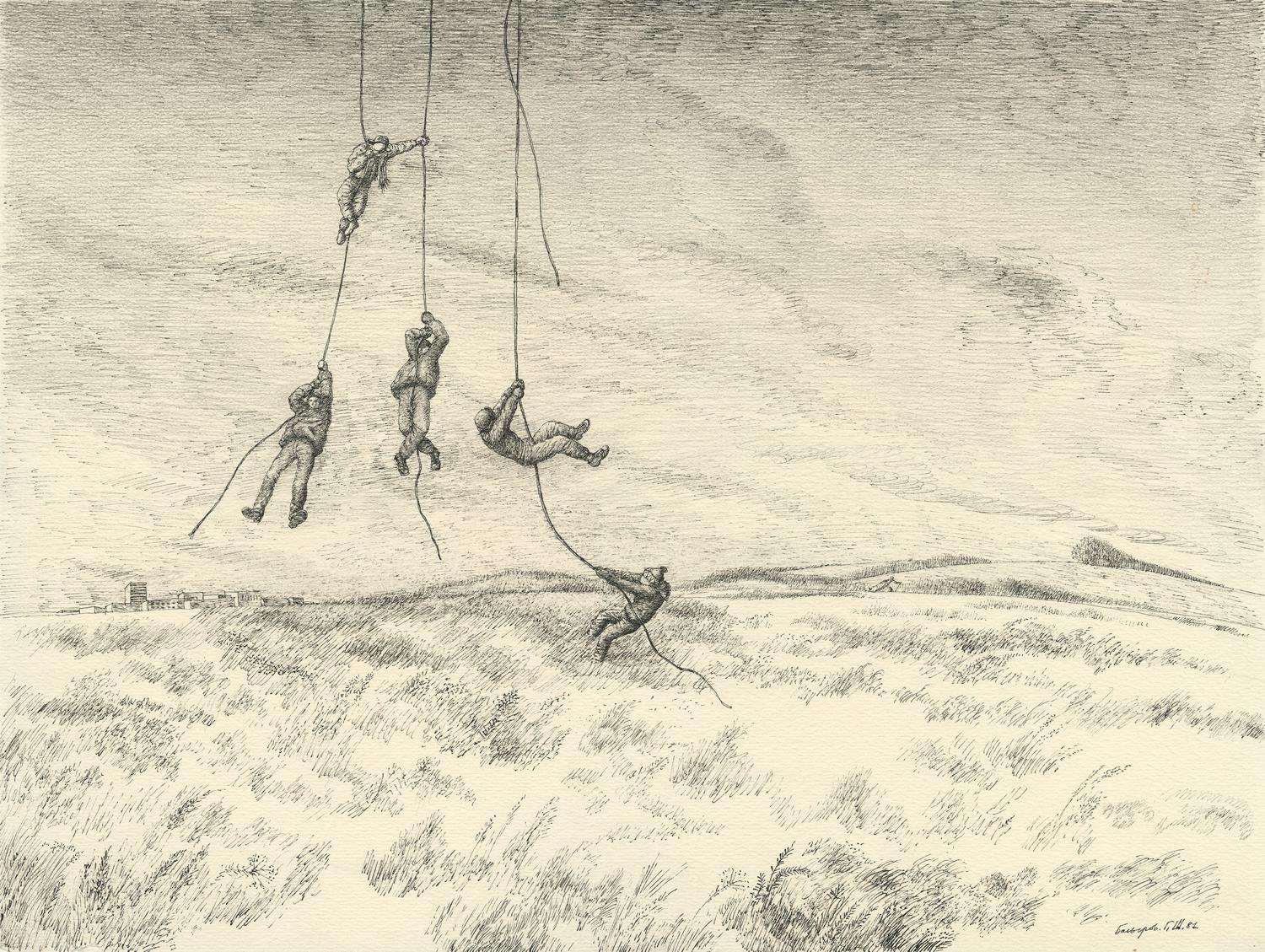

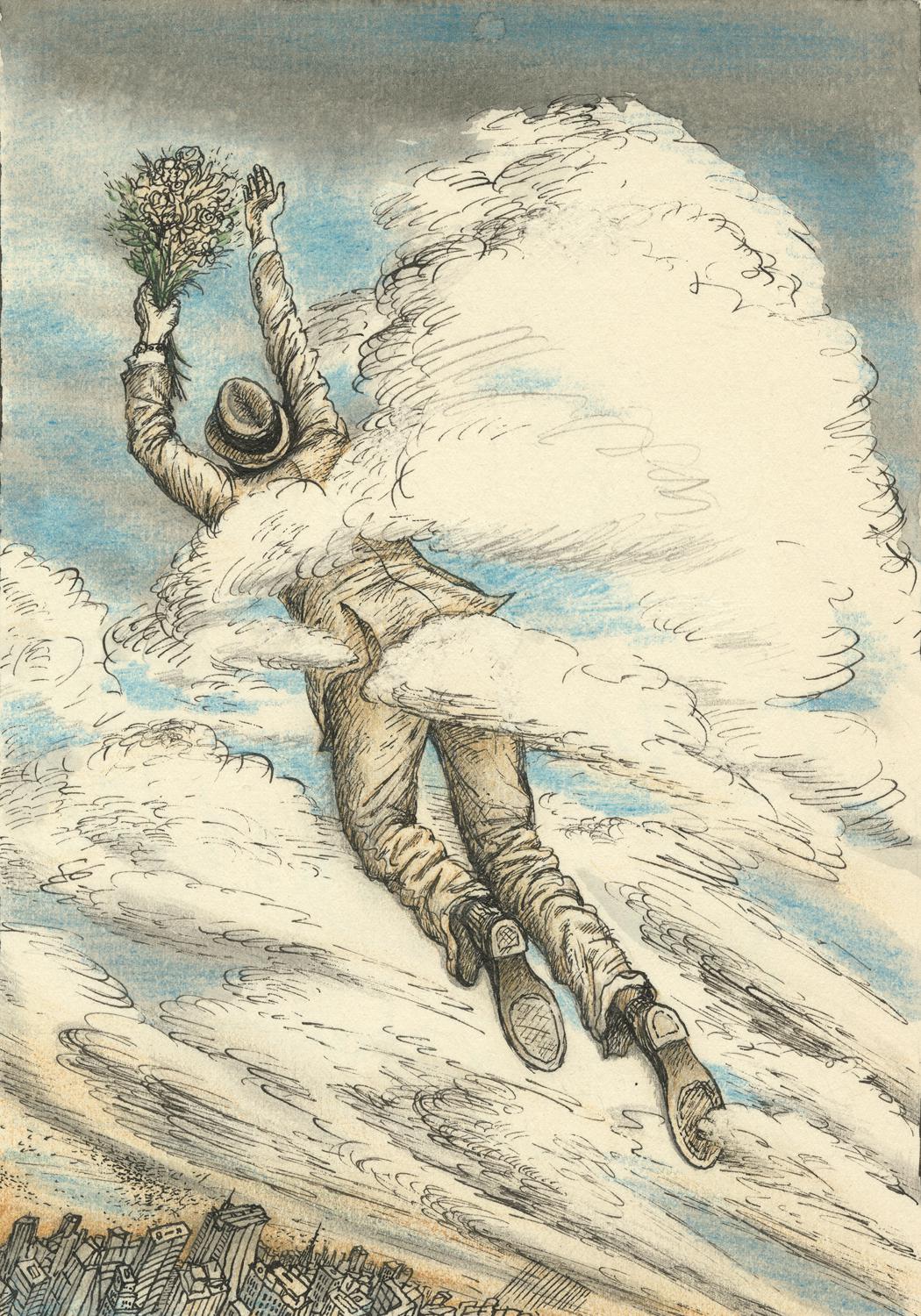

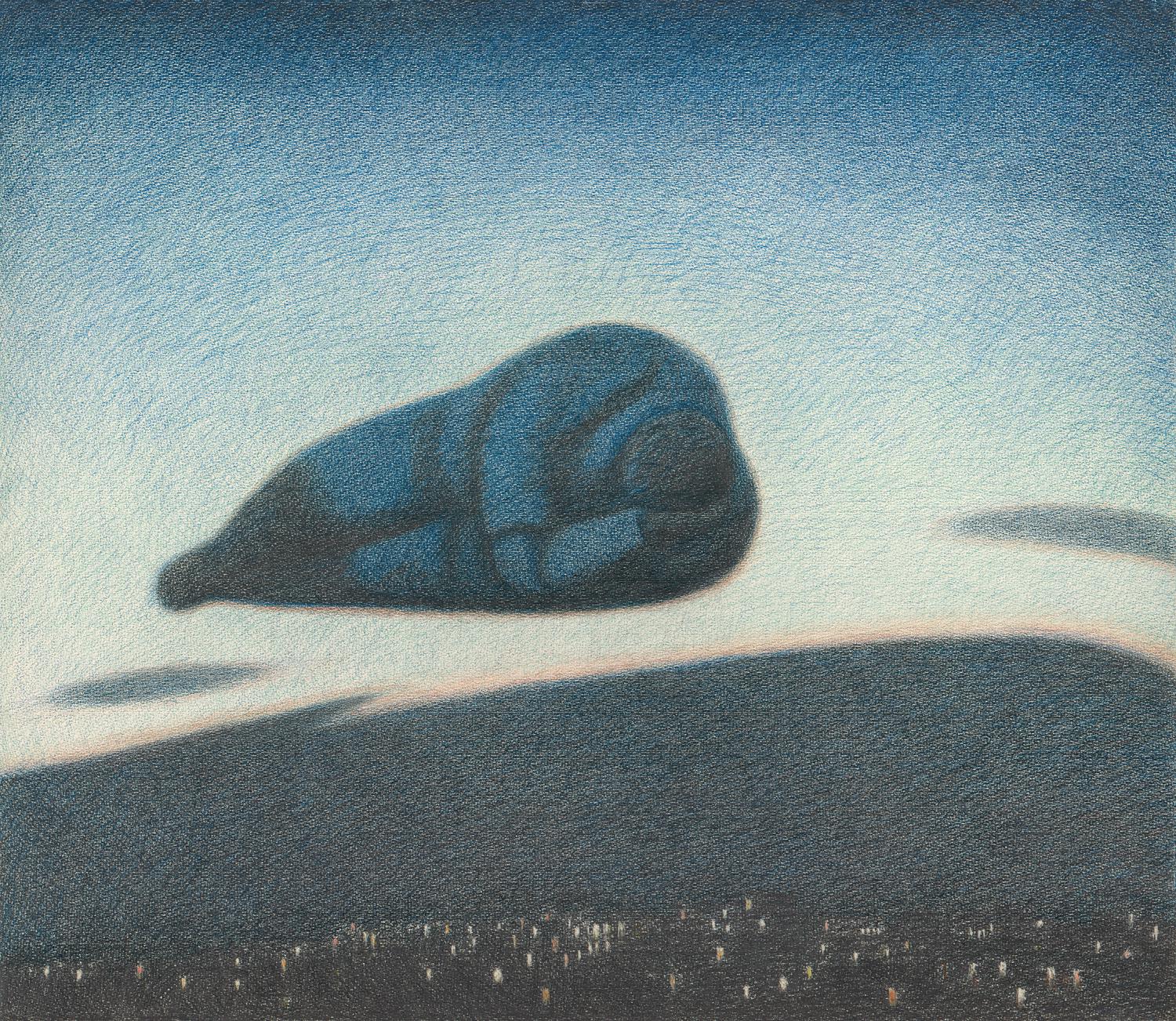

В его работах сплелись так часто разделяемые вещи: концептуальная идея и потрясающая пластика. Он вытаскивал своих персонажей из тюрьмы их мыслей и страхов, дарил им умение быть собой. Сейчас кажется, что его ироничность в сюжетах маскирует все самое родное и невольно любимое в этих мягких плечах, сутулой спине. Забота и хлопотливость округлила их плечи и спину. Есть только усталость от неразрешенных и неразрешимых в этой жизни вопросов. Убежать, улететь от них, раствориться в космосе. Но пространство пейзажа превращает фигуры в причудливой формы камни, застывшие в странных позах, едва успевшие повернуть голову в сторону закатного неба или бесконечной дали, дуги на горизонте, как будто и сам художник парит над поверхностью, стараясь сохранить ускользающую возможность смотреть чуточку сверху, но не свысока. У него, одного из лучших исследователей взаимосвязи реальности и облика человека, острый, все подмечающий взгляд. И он смотрит вслед летящим, парящим, лежащим, спящим над закруглившейся землей фантомам, бестелесным за счет его, басыровской, манеры рисовать, материализующей саму возможность летать. Это подвисшие боги, утомленные потерявшим смысл созиданием, заснувшие от скуки на полпути над миром, так и оставшимся в простых формах, лепленных деревенским горшечником.

Неловкие движения, лишенные изящества, нелепые, но очень характерно нарисованные — с точными деталями в складках, сгибах, поворотах фигуры. Попробуй точно нарисовать свернувшегося клубочком человека или застывшего в немом изумлении, напоминаю я себе все время, — это штрихами обозначенные, закодированные нули и единицы безмолвного диалога между фигурами и пространством. Люди пронизывают все уровни и слои пейзажа, как огромные памятники давно исчезнувшей цивилизации, как космический мусор, как оставленные бурным рождением земной поверхности складки гор, мимикрируют, боясь быть найденными, под кусты и деревья, расщепляются на атомы, уносясь к звездам. Басыров будто коллекционирует, педантично исследуя и изображая, все возможные формы взаимодействия пространства и объектов.

Меняя манеры рисовать, легко переключаясь из цветного в серое, из контрастного в едва видимое, он манипулирует зрителем, заставляя подглядывать, подслушивать, становиться в немного раздражающую позицию наблюдателя и таким образом на себе почувствовать этот неуловимый сквозняк советского бытия. По сути что в нас изменилось? Исчезли габардиновые пальто и шапки-пирожки, та же забота и нерешенные вопросы круглят наши плечи, так же нелепо можем мы двигаться, так же растеряны и потеряны в пространстве, так же застываем, осознавая бесконечность космоса.

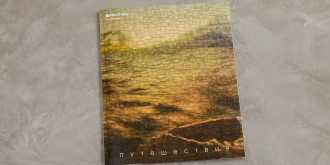

Один из лучших исследователей советского и пока невербализуемого постсоветского, кажется, несправедливо редко становился героем выставок в XXI веке. Большой выставочный проект «Обитаемые пейзажи Гарифа Басырова», организованный при поддержке галереи «Ковчег», был представлен на разных площадках Москвы в 2007 году, выставка «Обитаемые пейзажи» прошла в ГМИИ им. А.С. Пушкина (2017, кураторы А. Савинов, М. Гадас). И вот теперь с опережением (на два года, для любителей подсчетов) — «Другие измерения» в МАММ (кураторы А. Зайцева, М. Лаврова). К каждой из выставок был сделан каталог. Последний большой — в виде тетрадей, что согрело бы душу художника, так любившего строгость и порядок в делах.

Кажется, что его работы как раз были нужны тогда и нужны сейчас, чтобы проложить мостик между советским и постсоветским человеком. Каким образом такие характерные отточенные рисованные персонажи из его больших серий, иллюстраций для журнала «Химия и жизнь» за последнее десятилетие XX века растворились или превратились в знаки и иероглифы его поздних серий «Несущественное» и «раздражающую неясность» (по словам самого Басырова) «Инкубусов»? Они («Инкубусы») кстати очень удачно представлены на выставке в МАММ на столе-ландшафте, засыпанном песком. Учитывая хронологию, инкубусы по сравнению с героями рисунков — это как раз окончательно мимикрировавшие под пространство персонажи, сохранившие только намек на свою принадлежность к реальности в виде гаек, шурупов, непонятных инструментов, любовно прижатых к деревянным телам, как гипсовые советские пионеры, потерявшие лицо, но сохранившие трубу или знамя. И песок акмолинской степи, который постепенно поглотит их, сохраняя для будущих исследователей. Такую ли судьбу предсказывал Басыров своему поколению и вообще советскому человеку?

В уже упоминавшемся интервью Ельшевской Басыров говорил, что боится того, как легко стать плохим пейзажистом. Этот страх всегда характеризовал живого художника, живого в смысле практики. Но каждый раз, когда я вижу работы Басырова, то, от чего замирает сердце мое, и то, что заставляет остановиться и долго смотреть, это та живая материя природы человеческой, пойманная на мгновение в силки точного уверенного штриха, тут же ускользающая в пространство листа, проносящаяся от работы к работе.

Нет, он просто не смог бы стать плохим пейзажистом. Он знал, где скрывается вечность.