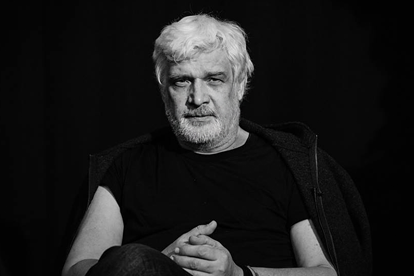

Актер Никита Ковтунов — об учебе у Брусникина и преподавании в Gogol School

Артист Мастерской Дмитрия Брусникина Никита Ковтунов — словно вечный двигатель — не останавливается, кажется, никогда. Он задействован в большинстве постановок родного театра (к примеру, «Чапаев и Пустота» и Lorem Ipsum, покупкой билетов на которые стоит озаботиться заранее), пускается во все новые авантюры с ансамблем Minibar, выпускает курс за курсом в Gogol School. А еще есть стойкое ощущение, что он готов помочь всем и каждому, сшить костюмы или выстроить декорации. По его собственным словам, все это — заветы Дмитрия Брусникина, отеческого плеча которого сегодня не хватает и Никите Ковтунову, и всему театру.

Когда артисты говорят о театре, то почти всегда они употребляют глагол «служить». Что такое этот момент служения? Можно ли в театре просто работать? И нужно ли было начинать «служить» еще в институте, в вашем случае — в Школе-студии МХАТ?

Это приятно — быть частью чего-то, потому что ощущаешь свою сопричастность. И неважно, сколько лет пройдет после окончания Школы-студии, а связность с этим местом будет чувствоваться всегда. Как начальная школа и первый учитель занимают важное место в становлении тебя как человека, так и театр. В Школе-студии мы проводили время сутками, и невозможно было не впитать все, что здесь витает. А что касается служения театру, думаю, что если его художественная политика отвечает твоей собственной, то тебе хочется и служить, и класть всего себя на алтарь. В отношении Мастерской Брусникина я от всех требую: всё на алтарь! (Смеется.) Но если серьезно, свободу никто не отменял.

А режиссерский диктат всегда обоснован? Понятно, что, как главный человек на площадке, режиссер должен уметь взять на себя ответственность, принять решение, но всегда ли необходимо давать артисту почувствовать именно давление? Можно ли делать то же на равных или тогда все сломается?

Меня миновала эта доля, чтобы на мне самоутверждались, чтобы я чувствовал авторитет режиссера с точки зрения давления. В основном мой опыт — это опыт соучастия. Я соглашусь с тем, что искусство — зона постоянного стресса, потому что она публична, потому что каждый пытается добраться до сути. И я понимаю, что имеют в виду режиссеры, когда говорят, что отвечать за все им. Мне кажется, здесь есть сходство с преподаванием: ты должен быть уверен, что готов вести других за собой, взять на себя эту ответственность. И поэтому порой приходится говорить четко, жестко, прямо. Я часто размышляю на эту тему: как будто демократия в театре не работает, работает только твердая рука и крепкое словцо.

Русский театральный мир в плане мироустройства внутренних процессов отличается от европейского?

Тот опыт европейского театра, который был у меня, показывает, что там с точки зрения процесса все иначе. На практике мы поняли это, к примеру, на фестивале в Брюсселе, когда адаптировали спектакль «Транссиб». Мы ведь привыкли работать до ночи, пока не сделаем, не уйдем, а в Европе так нельзя. Условно, в 22 часа художник по свету говорит: «Все, моя смена закончилась» — закрывает дверь на ключ и уходит. И хоть ты на него кричи, хоть умоляй, объясняя, что нужно доделать, что без этого никак, он не останется. Это не значит, что ему все равно, просто у него есть своя жизнь, кроме работы, и он хочет ее жить.

Как вам кажется, сам материал — русская литература — дарит другую, более плотную, чем для европейского мира, степень сопричастности? Мы ведь все взрослеем в мире Бунина и Чехова, Достоевского и Толстого. Это играет роль?

Сложно сказать, потому что ты как будто неотделим от этого всего. Особенно с Достоевским у меня так, когда я приезжаю в Петербург. Ощущение, что знаю здесь каждый угол. А еще мне кажется, что современная русская драма очень талантлива, и это тоже имеет значение. Мой любимый Викентий Брызь (Виктория Костюкевич) из Владивостока, к примеру. Я чувствую такой почерк и такое мастерство слова, образное, что во мне это очень откликается. Она очень смелая, непошлая, понимающая про что пишет.

Если бы вы сегодня поступали в Школу-студию, имея весь свой теперешний опыт и знания, выбрали бы вы те же произведения или что-то другое?

О, я бы выбрал Вырыпаева точно! Хотя такой сложный вопрос, сразу начинаешь думать и сомневаться. (Пауза.) И все-таки мне кажется, что это были бы вырыпаевские «Пьяные» или монолог из его «Уфо», тот, где человек хочет домой, к девушке. А еще мне хотелось бы выбрать что-то из Родионова (Александр Родионов — сценарист, драматург, переводчик, директор «Театра.doc». — РБК Style).

А с чем поступали?

Я поступал с Евтушенко, с Есениным, что-то было из Толстого. На самом деле у меня была очень жиденькая программа, наспех собранная, в чем-то даже пошлая. Я решил поступать спонтанно, так что пришлось оперативно ориентироваться.

Хотелось именно в Школу-студию и именно к Дмитрию Брусникину?

Вообще я поступал и хотел в ГИТИС к Евгению Борисовичу Каменьковичу, а в Школу-студию даже не собирался, решил просто так сходить попробовать. Перед конкурсом в ГИТИСе я очень сильно волновался, меня трясло, я забыл все, что учил, прямо скажем, это было не самое лучшее мое актерское появление. И Каменькович сказал: «Ну что ты переживаешь? Все будет хорошо». Эти его слова и расположение так меня вдохновили, что я тут же подумал: «Ну все, ГИТИС — мой дом». И пока мы сидели там на конкурсе, я уже осматривался, присваивал себе пространство: «Вот здесь туалет, а тут столовая». С полной уверенностью, что буду здесь учиться. А в Школу-студию ходил, чтобы просто опыта набраться. Опаздывал постоянно, как-то несерьезно относился. И именно туда поступил. И вот нам объявляют результаты во МХАТе, все поздравляют. Брусникин нас собирает на учебной сцене, говорит важные слова. А я сижу, слушаю и думаю, как бы побыстрее оказаться в ГИТИСе, где тоже должны объявить результаты. Прихожу — и моей фамилии, разумеется, в списках нет. Легенда гласит, что Брусникин и Каменькович поделили студентов, но это только легенда. (Смеется.)

Вы знали, кто такой Дмитрий Брусникин?

Нет. Более того, когда я поступал, то оказался случайно в саду «Эрмитаж», где старшие «брусникинцы» читали стихи. И я тогда подумал, как это странно, что это вообще такое. У меня было очень скептическое отношение ко всему, я вообще не понимал, куда шел.

Но наверняка уже тогда представляли себя артистом на сцене? Предположительно в классическом русском репертуарном театре?

Бывало. Но потом опыт, который случился со мной в Школе-студии, причем с первого же дня, очень сильно меня изменил. Я не ожидал его, не думал, что меня перестроят, перепрограммируют полностью, разберут и соберут обратно.

В чем заключались эта разборка и сборка, что такого произошло за время учебы, что вы стали другим человеком?

Просто все напускное уходит: какие-то лишние вещи, лишние люди, ведь нужно очень много трудиться. И остается только суть. А еще тебе очень подробно объясняют, для чего нужен тот или иной инструмент, как, например, внимание, и ты его тренируешь, начиная обращать внимание на вещи, которые происходят вокруг тебя и которые ты раньше не замечал. А потом мы отправились в путешествие по Транссибирской магистрали, из которого сложился спектакль «Транссиб». И жизнь разделилась на до и после. Сергей Щедрин, один из наших режиссеров-педагогов, всегда говорит: «Я их провожал на поезд, и это были одни люди, а потом встретил с другими глазами людей». И это абсолютно верно. Ты подмечаешь других людей, другую страну, другие смыслы.

Давайте еще поговорим о Дмитрии Брусникине? Кажется, что для всех своих студентов он был большим авторитетом, но, кроме того, очень близким человеком.

Авторитет нужен. Авторитет, художественное лидерство. И Брусникин — это, конечно, именно та фигура, которая отвечает всем этим параметрам. Ну, ты его и любишь, и боишься, и пытаешься добиться внимания, и хочешь угодить, и злишься, испытываешь весь спектр эмоций — потому что понимаешь, что он на сто процентов включен в твою жизнь, разделяет твои победы и неудачи, как свои, и это, конечно, его отличает… отличало от всех. Я не знаю других таких мастеров. Вот даже сейчас, когда его нет, ты все равно ищешь это художественное лидерство, хотя понятно, что уже нужно брать все в свои руки, но интуитивно пытаешься найти это папино плечо, за которое можно спрятаться. В спектакле «Чапаев и Пустота» звучит его голос. И каждый раз он пронзает как молния.

А есть какие-то слова мастера, которые в сегодняшних контекстах вспоминаются особенно часто?

Буквально вчера вспоминал. Было выступление, в котором мне не хотелось участвовать, и я вспомнил, как Брусникин мне говорил, что всегда, в любом проекте, даже если он не публичный, «халтура», ты должен разделять художественное содержание. То есть тебе должно нравиться то, что ты делаешь, и ты хотел бы принимать в этом участие.

Это не очень хорошо для коммерческой части проектов, но иначе невозможно, получается. (Смеется.) Это такая особенность воспитания.

Если возвращаться к размышлениям о разнице между независимым театром и государственным репертуарным, можно ли сказать, что кому-то приходится сложнее, а кому-то легче?

С одной стороны, в государственном учреждении у тебя есть все: финансирование, технические службы, обслуживающие спектакль, помещение, где хранить декорации. Это все очень важно, потому что в независимом театре тебе приходится разбираться с этим самому. И в первом случае ты как будто бы матереешь, успокаиваешься и просто занимаешься своим делом, играешь на сцене. А с другой — наш организм и психика всегда находят место, где сачкануть, отдохнуть. В независимом театре это невозможно, потому что, как правило, денег нет, а контент делать надо, и хранить декорации, и делать свет, и звукорежиссеру работать — нужно искать эти возможности. И у тебя нет дома, тебе нужно найти пространство. В какой-то момент ты очень сильно устаешь и задаешься вопросом: а ради чего, собственно, это все?

И каков ответ?

Ну вот, например, когда ты видишь питчинг проектов независимого театра Bruslab, который мы затеяли, когда видишь зрителей, которые приходят, и, самое главное, когда ты видишь единение артистов, которым тоже не хватает — это к разговору о Брусникине — художественного лидерства. А здесь они чувствуют новую энергию, энергию команды, которая думает о них и пытается создать возможность работать еще, и они вдохновляются. И вот это для нас — команды, делавшей питчинг, — и стало ответом. Мы просто умирали, чтобы он случился: носили, возили, мели, мыли, вешали, договаривались, все, что можно было, делали, прошли девять кругов ада. И ты думаешь в момент, когда уже сил нет: боже, больше никогда! Но когда приходит зритель, и все получается, и ты видишь артистов, которые счастливы, ты понимаешь, ради чего это все.

Как вы определяете свою роль в Мастерской и в искусстве в целом? Вы ведь и продюсируете, и с концертами выступаете в составе ВИА Minibar, и финансирование ищете.

Я представляюсь как артист театра «Мастерская Дмитрия Брусникина», но классифицирую себя просто как художественную единицу, которая что-то придумывает. Вот именно такая у нее универсальность, на которой Брусникин настаивал. Он говорил нам всем: «Ты не просто артист, ты человек, который должен собрать материал, расшифровать, смонтировать, найти костюм, сыграть и представить эту форму, в которой ты будешь играть».

Какой формулировкой вы можете описать свой театр?

Это зона честного, свободного эксперимента со своими особенностями.

Когда артиста внезапно вводят в спектакль, что он испытывает? Вот у вас относительно недавно был резкий ввод в постановку Максима Диденко «Чапаев и Пустота».

Ощущение, что приходишь в чужой дом и живешь там теперь как бедный родственник. Спектакль «Чапаев и Пустота» четкий и конкретный, когда тут встал, там спел, нужно идеально все знать. Это был ужас, но как-то быстро пошло, и стресс спал уже на втором спектакле. Я ошибся в первом в каких-то моментах, а во втором уже спокойнее было.

Вы говорили, что человеческое тело склонно привыкать к комфорту. Как вам кажется, оголенные нервы, наоборот, дают толчок в творческом развитии?

Эти оголенные нервы все время тебя выводят из зоны комфорта. И ненахождение в ней стимулирует, делает тебя живым человеком.

В этом всем контексте Minibar для вас — это что такое?

Не работа точно. Может быть, это случайность, но есть легенда, что сестре Марины Станиславовны Брусникиной на какой-то день после смерти Дмитрия Владимировича приснился сон, что он стоит на пляже где-то, закат, она к нему подходит и спрашивает: «Дима, а как мы без тебя будем жить?» И он ей говорит: «Ну как, пойте». И мне кажется, что мы просто следуем этому. Minibar — это такая стихийная штука, ее даже никак не классифицируешь. Мы ведь не музыканты, не певцы, просто артисты Мастерской Брусникина, которые поют песни, которые любят.

То есть это какая-то творческая авантюра?

Идеальное определение. Я запомню.

Вас часто зовут на мероприятия, журнал Tatler включал вас в список самых завидных женихов, к примеру. Светская часть жизни для вас, как для артиста, радость или необходимость?

Я сейчас скажу правду, и меня перестанут звать. (Смеется.) Светское мероприятие — отдельный жанр, который существует по своим законам, которые мне не всегда понятны. Но когда зовут, это очень приятно, и появляться на них кажется необходимым, для того чтобы, собственно, театр наш жил.

Gogol School, где вы преподаете, это тоже отдельный жанр или даже мир.

Да, надеюсь, никто не обидится, но в Gogol School мне нравится даже больше работать, чем в Школе-студии МХАТ.

А каково это вообще — почувствовать себя мастером?

Ты выходишь из этой своей театральной консервации в иной мир и встречаешь людей разных профессий. Причем, мне кажется, лучших представителей разных сфер, потому что ты видишь людей, которые открыты к изучению себя, да еще и в группе, представляете, какой это стресс?

Представляю, поэтому и не могу решиться.

Я на них каждый раз смотрю и думаю: вот если бы я не был артистом и у меня была бы возможность пойти в Gogol School, я бы пошел туда? Думаю, нет, у меня бы смелости не хватило. А они смелые, они боятся, но делают, они ошибаются, но потом понимают, как правильно. Они все интересные люди. Они помогают тебе понимать, что в мире вообще происходит. И что есть другие профессии, что нет только артистов, режиссеров, художников и так далее. Это очень вдохновляет. И еще чувствуется разница. Это не профессиональное училище, туда не нужно проходить конкурс, поэтому люди не идут к результату, а наслаждаются процессом. Студенты профессиональных вузов хотят сразу здесь и сейчас, потому что им важно, чтобы их не отчислили, им важно показаться перед мастерами лучшими, потому что эти шаги приведут тебя в спектакль, в театр, тебе важно постоянно доказывать. Даже если тебе говорят «у вас есть право на ошибку», нет, ты должен доказывать всегда, как в спорте, что ты один из лучших представителей курса. А здесь весь акцент идет на процесс, и они ищут этот механизм работы внутри себя, в тренинге, я имею в виду. И это просто гигантская разница, у них получается все в десять раз быстрее. Другой вопрос, что они повторить это не могут, ну, так же успешно. У них получилось один раз, и все. А все-таки талант в том, что ты можешь повторить.

Есть что-то, чему вы научились у своих студентов?

За их счет, за счет анализа их актерских аппаратов, я смог разложить для себя инструменты профессии очень конкретно. И вот так, за счет огромного количества людей, получается сформулировать основные костыли, которые работают на тебя, ты их видишь. Вот этому я, наверное, научился очень четко. Ну и конечно, разбирать материал — да еще делать это с лидерской позиции, чтобы было понятно, почему тебе нужно доверять.