«Лучшие вина зреют дольше всего. Как и идеи»: гид по винным романам

Дионисийскую сторону литературы можно воспринимать как самую долговечную частицу художественного произведения: времена меняются, стили и формы исчезают и появляются вновь, но потребность «упиться» вымыслом, «опьянеть» от строк и побродить «в похмелье» от прочитанного остается всегда. Персонажи нередко переходят на сторону Бахуса, черпая из вина возможности откровения, смелости, символизма и роковой непредсказуемости. Так было в древнегреческой литературе (от «Илиады» и «Одиссеи», где сватающиеся к Пенелопе мужи пребывают в каком-то нескончаемом винном мареве, до комедий Аристофана и трудов Платона), так есть и в произведениях нашего времени от Хемингуэя до Дэвида Митчелла, не говоря уж о вопиющих прецедентах декадентской поэзии Англии и Франции.

Добавление «винного» акцента в произведение может дать прочной литературной конструкции вероятность необязательного брожения, составляющего суть той художественной ауры, ради которой мы и тратим время на чтение. Вино является источником отражений и зеркалом изобилия, обобщенным опытом читателя и персонажа, важным сюжетным ходом, открывающим дверь перед нерациональным, а также значимым мерилом общества.

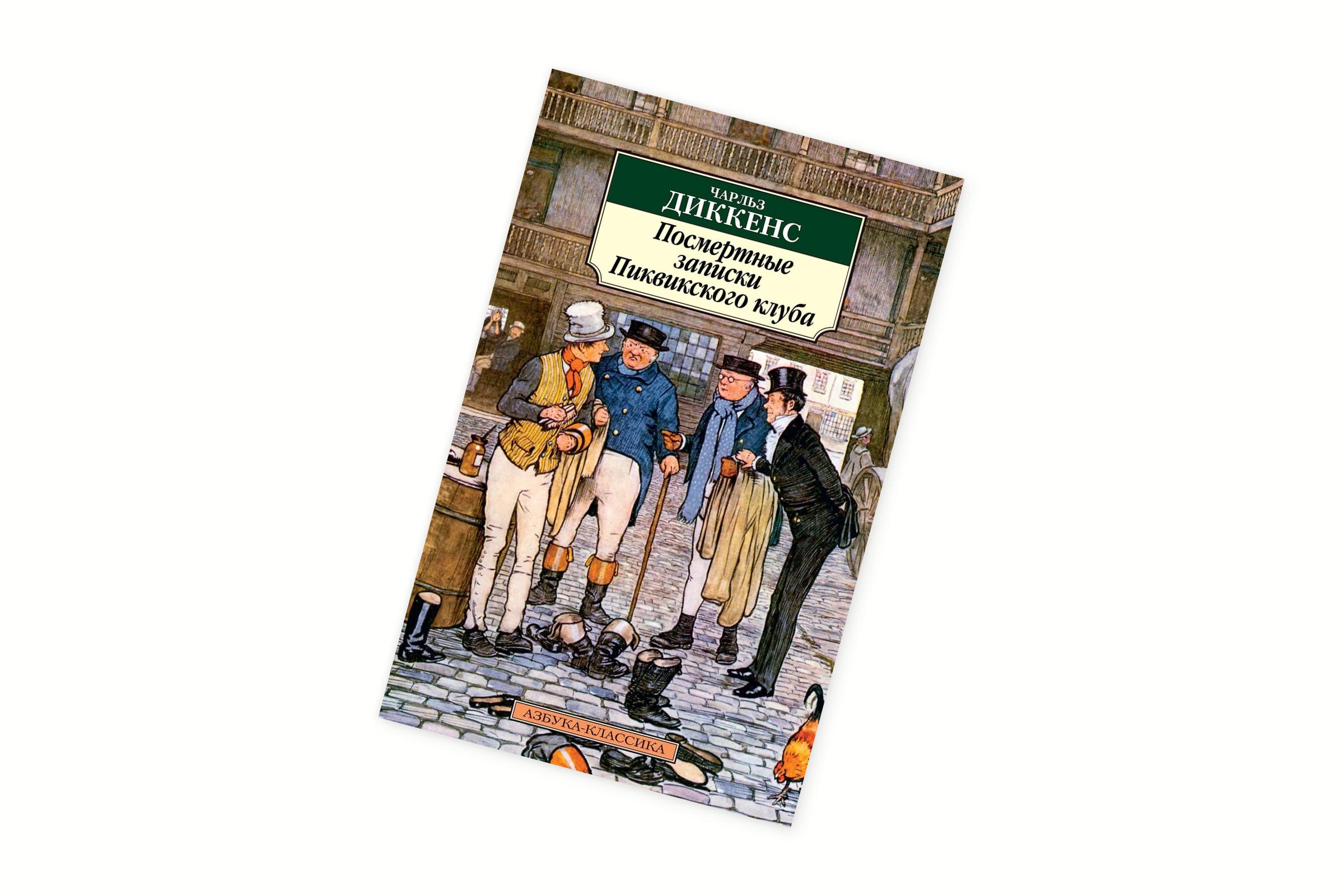

В своем дебютном романе тогда еще журналист Чарльз Диккенс решился на летопись английского общества XIX века — вернее, изначально откликнулся на предложение создать рассказы к гравюрам художника-карикатуриста Роберта Сеймура. Со временем замысел разросся и приобрел иные очертания, где уже иллюстративный материал подчинялся тексту, в котором четверо приятелей-джентльменов во главе с Сэмюэлом Пиквиком бороздят широты Туманного Альбиона, попадая в различные истории и сталкиваясь с людом разных сословий. Такие сцены из английской жизни, естественно, сопровождались обильным распитием вина. Взять какой-нибудь обед Пиквикского клуба: как живо герои перебрасываются фразами, так они и выпивают, в итоге решаясь на какую-нибудь сумасбродную мысль. Вино у Диккенса — камертон общества, взятого им в литературный оборот, выписанного с журналистской сноровкой, но уже художественным почерком и с совершенно британским юмором. Но вино никогда не виновато (хотя некоторые персонажи впрямую винят вино в своей меланхолии, но это уже другой вопрос, и не единственный раз поставленный), не оно становится причиной казуса или откровения, а, скорее, сами характеры и их сочетания: не блестки виноваты, а тот, кто дает бал.

Чарльз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба»

Эффект от «Посмертных записок Пиквикского клуба» оказался ошеломительным, а сам Диккенс впоследствии признал, что такое литературное зеркало, коим стало его произведение, изменило общество к лучшему. Роман выходил по частям, и бывали случаи (о чем писал Стефан Цвейг), что люди не могли дождаться заветного тома, встречая почтальонов на дороге, выхватывали из рук посылки и начинали читать уже на обратном пути. Как говаривал сам мистер Пиквик, со временем ставший архетипом английского гражданина, «я утолю ваше любопытство, коль дадите мне еще один бокал вина».

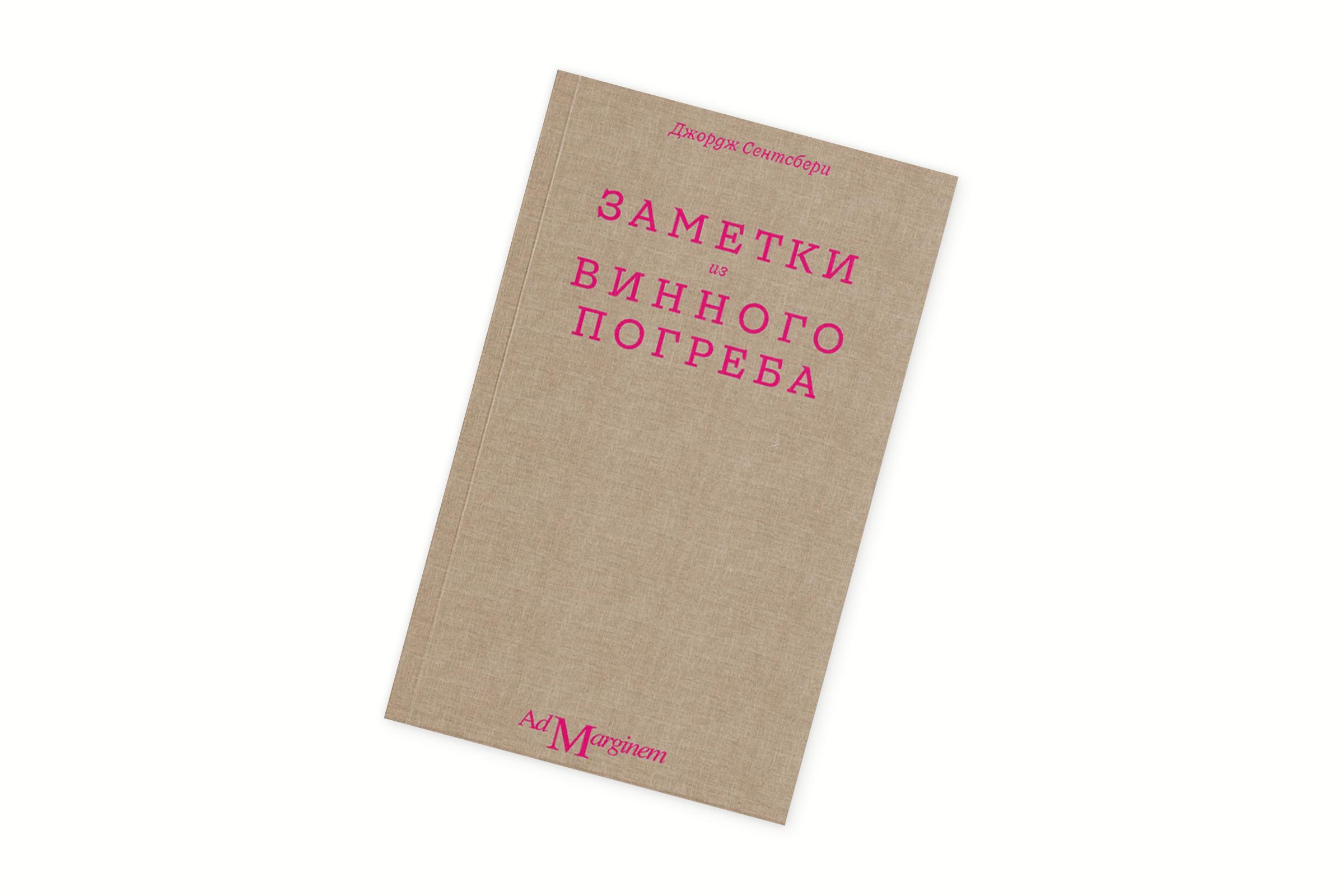

Не отходя далеко от Британских островов и разлитого по ним алкоголя, за иным винным пристрастием можно обратиться к классику критической мысли Джорджу Сентсбери. Если у Диккенса действие разворачивается в первой половине XIX столетия, то «Заметки из винного погреба» Сентсбери стали сенсацией уже век спустя. Еще в начале своей журналистской деятельности Сентсбери вступил в Сэвил-клуб, славившийся «отменным и недорогим вином». Это позволило ему опробовать и осмыслить достойное количество напитков и познакомиться с их традициями. Осев в Шотландии и став там преподавателем, он обзавелся полноценным винным погребом, генезис которого с радостью и раскрывает. К слову, в 1930-е появился уже клуб имени самого Сентсбери, ставший одним из самых престижных винных клубов Лондона.

Magnum opus преклонных лет должен был стать труд по истории вина, однако Сентсбери ограничился заметками о собственном употреблении алкоголя. С изяществом и сноровкой истинного мастера он описывает свой богатый опыт знакомства с различными алкогольными напитками, а отдельная прелесть состоит в его алкогольно-литературной карте, пестрящей именами звезд первой величины вроде Теккерея, Гюго и Киплинга.

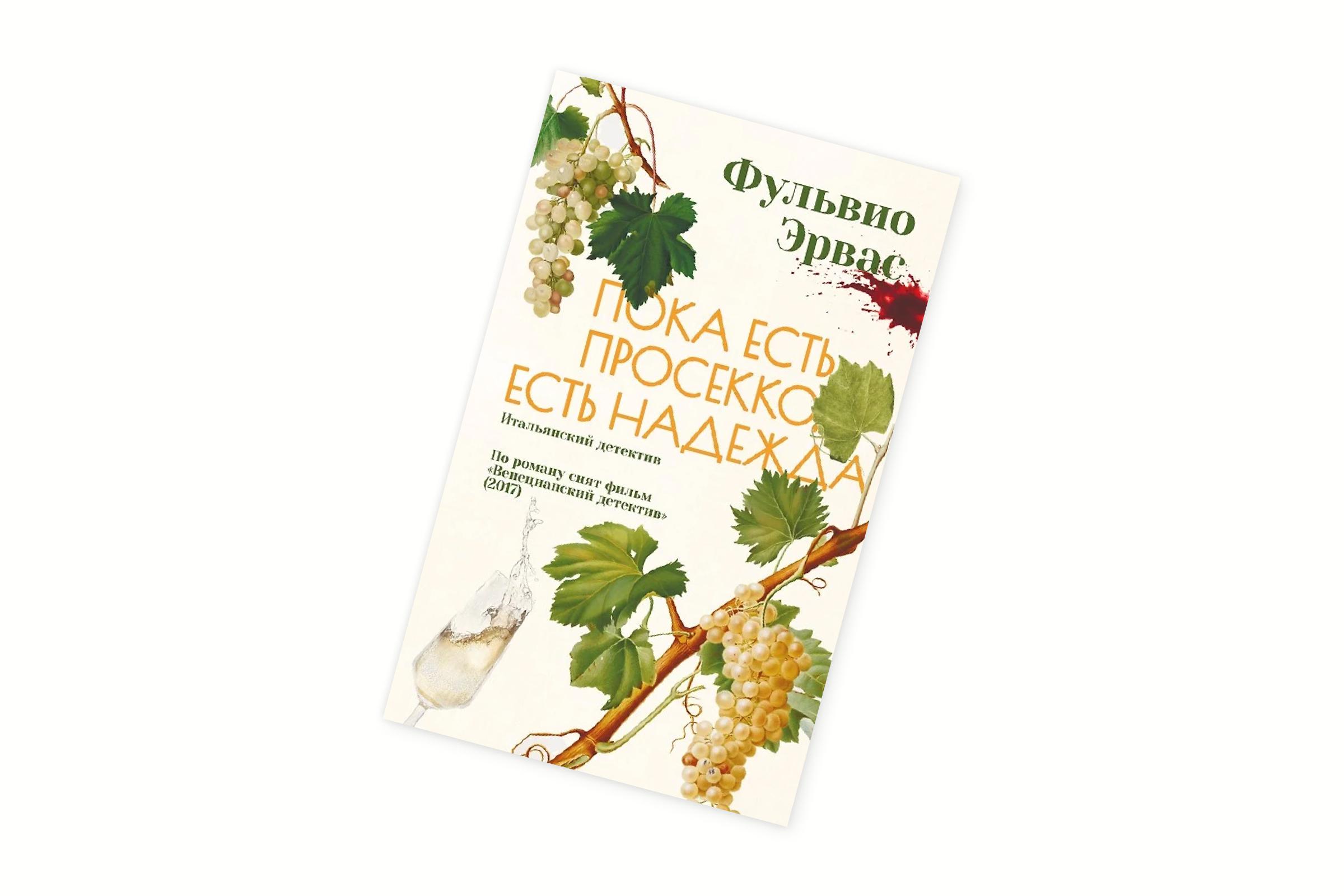

Название книги Фульвио Эрваса настраивает на ее содержание: игривый лад, легкость даже в самых сложных коллизиях, приятные, живописные, лишь слегка овеваемые ветрами внешних событий городки Италии, хотя главный герой, инспектор Стуки, погружается в обстоятельства загадочного [само]убийства винодела Анчилотто. Есть здесь и Секондо, владелец бара, который воспринимает виноделие как религию и откровение, судя о людях по их отношению к вину. Игристое и иные сорта вина здесь сопутствуют сюжету, давая своего рода пояснение расследованию Стуки, который и сам не выпускает бокала из рук. Вино в этом романе — безмолвный наблюдатель, однако не бездеятельный, ведь одаряет он вакхическими красками и так живописные окрестности Венето — региона Италии, славящегося своими винами и их пониманием:

— В период кризиса торжествуют белые вина.

— А когда торжествуют красные вина?

— Когда все идет отлично!

К слову, о белом вине. Им очень любил искушаться Джеймс Джойс, по свидетельствам близких знакомых, «не стеснявшийся постоянно наполнять им бокал». Его же отмечает Гайто Газданов в своих «Ночных дорогах», написанных под впечатлением от работы таксистом. В ночном Париже 20–30-х годов автору встречались столь неограненные персонажи, что каждый имел какую-то отличи-тельную трагическую черту, заставляющую вчитываться в строки, которые Газданов выводит если не с любовью, то с сочувствием. Одним из таких портретов в клошарской галерее становится Платон, проводящий каждую ночь за стойкой кафе и без меры увлекающийся философией и белым вином. Кстати, сам Газданов не пил, а его альтер эго в романе всегда приезжает в подобные злачные места за стаканом молока.

В отличие от своего современника и соседа по бурлящему Парижу, Эрнест Хемингуэй пил прилично. В текстах у него вино представляется символом праздности, дороги в никуда, помутнения: у кого-то временного, а у кого-то фатального. Здесь он, вольно или нет, следует бодлеровской традиции отражения в вине неясного шага, потери ориентира. В сценах, где речь идет о чем-то продуктивном, перспективном или охмуряющем, присутствуют другие напитки, от рома до самых разных коктейлей (например, в «Фиесте»). Еще один пример подобного ранжирования — в автобиографическом произведении «Праздник, который всегда с тобой»: ром — во время писательских часов, за белое вино Хемингуэй принимается по окончании работы, когда чувствует пустоту и усталость. Вино у Хемингуэя — признак дурмана и пристрастия, но и одновременно с этим самая цивилизованная вещь, придуманная человечеством.

Известно, что вино с годами становится лучше, но какова обратная сторона этого процесса? Оно должно таиться в закупоренной бутылке, настаиваться в винном погребе. Вино как комментарий изоляции используется в романе Амора Тоулза «Джентльмен в Москве». Действие книги происходит в 1922 году в едва образованной Стране Советов. Граф Александр Ростов голубых кровей, а это раздражает тех, кто окрасился в красные тона. За былые (причем поэтические!) заслуги графа приговаривают не к расстрелу, а к пожизненному заключению в отеле «Метрополь» на Театральной площади. Вот только можно лишить графа вещей, поместья и города, но аристократическую стать отъять не выйдет. Его манеры, харизма, вкус — часть внутреннего сопротивления загустению внешних обстоятельств. И смакование правильных вин тоже.

Замкнутый в четырех стенах, граф Ростов при помощи вина хотя бы мысленно перемещается по регионам и странам. Советуя подходящие сорта к трапезе или первому свиданию, свидетелем которого он становится в ресторане при «Метрополе», рассуждая о нужной температуре хранения, тщательно конструируя впечатления от опробованного и делясь этим с персоналом, граф сохраняет свою идентичность от унификации и псевдоуравненности. Поэтому в «Джентльмене в Москве» не просто упоминается вино, но говорится, что бургундское шардоне следует хранить при 55 градусах по Фаренгейту, к буйабесу подойдет розовое провансальское, а «Бароло Сан Лоренцо» бывает только красным. Как водится, жизнь постоянно подкидывает Ростову тяготы: сначала большевики переселяют его из огромного номера в каморку на шестом этаже, а потом, например, выпускают директиву, согласно которой все вина в ресторанах должны быть просто белыми или красными. Против такой каткообразной унификации и борется внутренне граф Александр Ростов.

В романах Салли Руни вино — фактор повседневности. Оно постоянно рядом с писательницей Элис, одной из двух главных героинь романа «Прекрасный мир, где же ты», — в полупустом графине, в бокале, в бутылке. Бокал вина преподносится постольку-поскольку, без лишнего апломба и сопровождается молчаливым согласием, просто как составляющая быта, лишенная какой-либо сакральности. Это данность, обретающая смысл только в сознании читателей, ведь у всех были такие ситуации, когда вином хотелось запить все неловкое, что происходит в отношениях между людьми.

Каждая капелька вина — это микрокосм историй, вместе составляющих человеческую жизнь, но и способных опьянять по отдельности. В цикле рассказов Франсуазы Саган «Слезинки в красном вине» контрастируют скупая и точная манера повествования и удивительные события, что происходят с героями как последствия испытанного неудовлетворения и разочарования. Эти рассказы — небольшие искорки, способные вскружить голову, если к ним приложиться как следует.

В романе Фланна О’Брайена «У Плыли-Две-Птицы» вино выглядывает (как самое благостное для пищеварительных органов) среди россыпи алкогольных напитков, которые всячески употребляют персонажи на всех сюжетных пластах. Параллельно этому вдруг составляется роман, в котором пишется роман, в котором тоже пишется роман, но автор ленится, поэтому выдуманные им персонажи бунтуют и начинают писать роман про него. В общем, вино — это связь внутреннего и внешнего.

Лучшие вина зреют дольше всего. Как и идеи. Однажды утром Джону Фаулзу пришел образ женщины, стоящей на берегу и всматривающейся в даль водной глади. Фаулз к тому моменту уже был известен благодаря «Волхву» и работал над несколькими задумками одновременно, но решил отложить их все в сторону и последовать за гипнотическим видением. Эта женщина, ставшая Сарой Вудруфф в «Женщине французского лейтенанта», очаровала автора, что потом произошло и с другим персонажем романа, Чарльзом Смитсоном. Он тоже изначально сталкивается с Сарой как с видением, прогуливаясь по берегу со своей невестой Эрнестиной. И новое чувство, отчеканенное внутренними противоречиями между «сюжетом типичной викторианской семьи» и собственными повадками, начинает прорастать, настаиваться и с развитием романа обретать все более богатый букет ароматов.

Раскрытию способствует стиль Фаулза, воссоздающий викторианскую эпоху во всех мелочах, и избранный неспешный темп повествования, подобный вдумчивой дегустации. Эта созерцательность и внимание к деталям проявились в самом писателе при первом посещении Греции, где он был очарован величием духа и искусства. За конструкцией и темами произведений Фаулза стоит некий античный светлый идеал. А вино — это ниточка, или лоза, объединяющая нас с древнегреческим идеалом, тонкий ностальгический привкус которого мы чувствуем при знакомстве с искусством.