Искусство будущего и рейв на ГЭС-2: культурная афиша января

«И вот мне приснилось, что сердце мое не болит»

19 января — 6 февраля

Фонд культуры «Екатерина»

Фраза из стихотворения Николая Гумилева озаглавила выставку фотографий Ксении Плотниковой неслучайно. Если сто с лишним лет назад он писал о потерянном рае и страхе жить между Вчера и Завтра, то на выставке можно увидеть тех, кто испытывает нечто похожее сегодня. Героями Ксении Плотниковой стали дети из отрядов палаточного лагеря «Камчатка». Впрочем, главное в экспозиции, по словам Плотниковой, даже не сам лагерь, а связанные с ним темы взросления и расширения границ: «Более важный для меня пласт — размышления о том, как фотография влияет на формирование наших воспоминаний: она помогает запомнить момент или подменяет его?»

Музей криптографии

Москва

На излете года в здании бывшей Марфинской «шарашки», олитературенной одним из своих заключенных, Александром Солженицыным, в романе «В круге первом», открылся первый для страны Музей криптографии. Краснокирпичное строение долгой и трудной судьбы (приют для детей, школа для беспризорников, спецтюрьма и, наконец, НИИ автоматики) начинает новую свою главу, превращаясь в научный музей. Среди целей — ответить на вопрос, что такое криптография, и рассказать историю этой науки, неотделимую от истории мировой. Технологии шифрования и их развитие, международная политика и неотделимые от нее грифы «совершенно секретно», документы, приметы разных эпох, «Энигмы», комиксы на тему, а также размышления о том, как и при помощи чего мы коммуницируем (этому посвящена отдельная экспозиция под названием «Ваше сообщение отправлено»): иными словами, вся эта математика получилась действительно занимательной.

Третья часть ночи. Рейв

22 — 23 января

ГЭС-2, подземная парковка

История музыкальной культуры описывает рейв как масштабную вечеринку под звуки электронной музыки, а ГЭС-2 добавляет: рейв — это высвобождение эмоций, коллективное движение и практики соприсутствия. Мероприятие, едва ли привычное для художественных институций, оказывается в контексте темы карнавальности, которой здесь посвящен первый сезон. Междисциплинарность, обещанная этим домом культуры, цветет полным цветом, открывая новые возможности собственным ключом. Ночные танцы на парковке под череду диджей-сетов — чем тому не подтверждение.

«Вон там»

30 января

Аудитория Музея Москвы

«Расквартировавшийся» в Музее Москвы театр «Практика» продолжает играть спектакли в его огромных гулких залах и камерных аудиториях. В конце января можно устроить себе настоящий «абонемент» и посмотреть целую череду постановок Мастерской Олега Кудряшова — постоянного резидента «Практики». Одна из последних премьер называется «Вон там» и обещает сцены из супружеской жизни в икеевских интерьерах. Впрочем, IKEA играет роль скорее не мебельную, а смысловую, оказываясь синонимом привычного, упорядоченного и собранного по инструкции мира, из которого вдруг хочет скрыться Одвар в исполнении Алексея Золотовицкого.

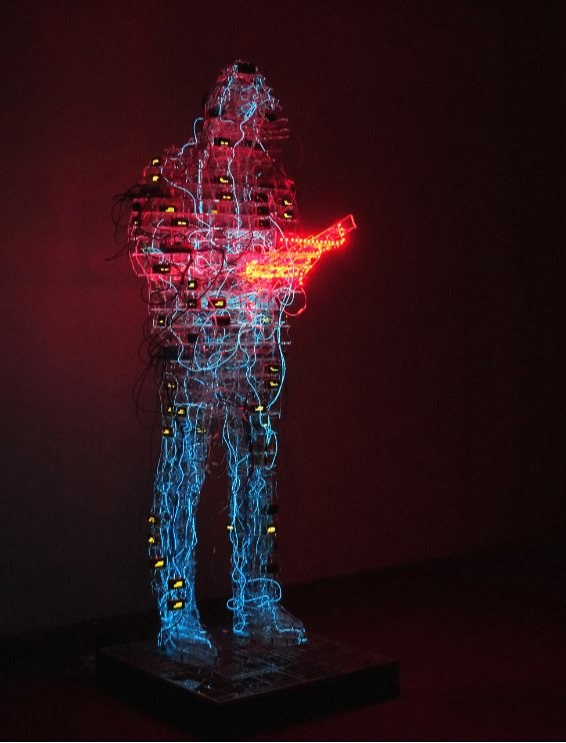

Первая международная биеннале «Искусство будущего»

До 3 апреля

Мультимедиа Арт Музей, Москва

Тем временем все этажи, залы и мысли музея на Остоженке вдруг оказались во власти новых, а точнее новейших технологий, заглянувших на территорию искусства. Инициированная МАММ биеннале «Искусство будущего» представляет парад достижений художественной мысли, устремленной не куда-нибудь, а далеко вперед. Как мы живем в эру стремительного развития робототехники и нейросетей, какое влияние оказывает на нас виртуальная и дополненная реальность, насколько велика наша зависимость от видеоигр и социальных сетей — этими вопросами и ответами задаются художники со всего мира, чьи работы оказались в одном конкретном городе и в одном конкретном месте, заговорившем на языке не только искусства, но и науки и технологий. Впрочем, будущее без прошлого и настоящего невозможно, как невозможно любое достижение без человека и его рефлексии. И ее на этой биеннале — хоть отбавляй.

«Кристмас»

6, 7 января

Аудитория Музея Москвы

Написанное кириллицей слово «кристмас» намекает, что этот новогодне-рождественский музыкальный вечер традициями и приметами лишь только одной культуры не отличается. Местный рецепт — рождественские песни из Америки и Европы, русские народные колядки, маленький спектакль по рассказу О. Генри «Дары волхвов» и советские кинохиты в придачу. Смеется, поет и рассказывает все это состав действительно интернациональный — десять лет назад «Кристмас» затеяли американцы Казимир Лиске и Один Байрон, приехавшие учиться в Москву, но решившие не расставаться с духом веселого рождества. Со временем эти полуимпровизированные концерты и сами стали традицией, прерывать которую никто пока не планирует.

«SCHNITTKE LIVE (E+U). Оркестр громкоговорителей»

25 января

ДК «Рассвет»

Музыкант Олег Нестеров придумал проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», первым героем которого стал Альфред Шнитке. И хоть по мысли самого композитора замысел всегда глубже и шире, чем его исполнение, эта масштабная затея своим примером показывает, что соглашаться с таким мнением не обязательно. Одним из воплощений свободы станет выставка-концерт, где произведения Шнитке прозвучат на многоканальной звуковой системе акусмониум, а кадры из фильмов с его музыкой ворвутся в пространство, чтобы получить свой новый контекст.

Концерт «На перекрестке культур»

21 января

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Декабрьские вечера сменяются январскими, а Пушкинский музей продолжает свою музыкальную программу. Ее контекстом остаются странные сближенья одноименной экспозиции — «Бывают странные сближенья» куратора Жан-Юбера Мартена, — которые нам предложат поискать и в музыке. Например, пианист Риад Маммадов для своего концерта выбирает произведения Чайковского, Шопена, Скрябина и Рахманинова, соединяющиеся с его собственными фортепианными пьесами. В них звуки сближаются с тишиной, а день — с ночью. Именно ей эти композиции и посвящены.

«Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж»

До 13 марта

Новая Третьяковка

Смотреть на работы художников и видеть в них прошлое и настоящее Европы — вот что предлагает экспозиция в Новой Третьяковке словом и делом. Имена Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера, Олафура Элиассона, Энтони Гормли, Ильи и Эмилии Кабаковых, Вольфганга Тильманса, а вместе с ними еще восьми десятков авторов подсказывают, что однобоким или усредненным этот взгляд не может быть никак, а вопросы единства, самоидентичности, диалога культур и свобод понимаются самым разным образом.