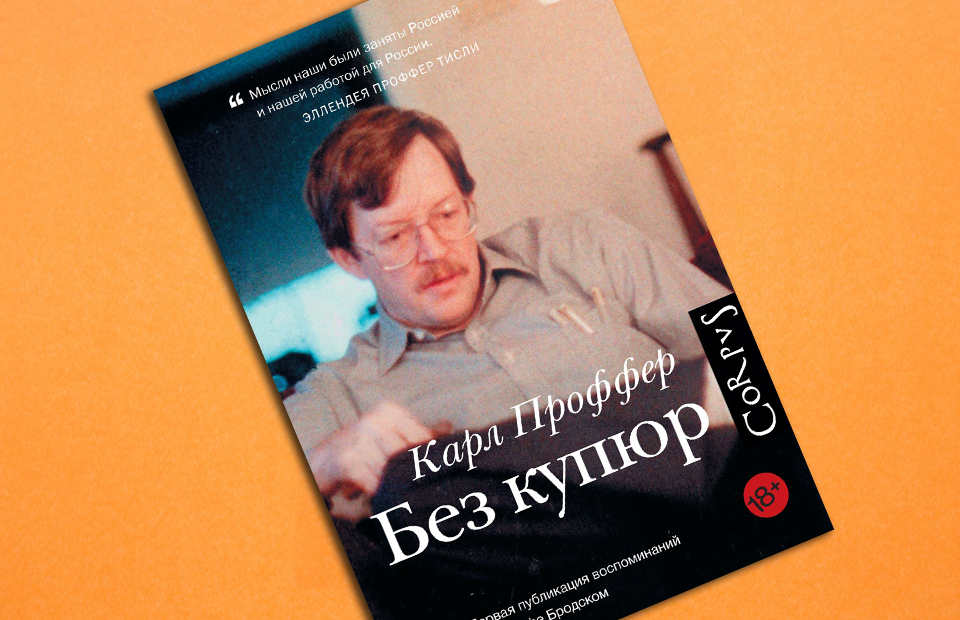

«Без купюр»: о Бродском, Надежде Мандельштам и Брик

О мемуарах американского слависта, основателя легендарного издательства «Ардис» Карла Проффера известно давно. Свои дневниковые записи смертельно больной Проффер собирал воедино летом 1984 года, но книгу завершить не успел. Первую часть нынешнего сборника — эссе о великих литературных вдовах, от Надежды Мандельштам до Елены Булгаковой, — издала в 1987 году Эллендея Проффер Тисли, жена и соратница Карла Проффера. Однако на русский «Литературные вдовы России» прежде не переводились. А вторая часть — «Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском», с которым Профферов связывали долгие и близкие отношения, — и вовсе полностью публикуются впервые.

Сборник «Без купюр», вышедший в издательстве Corpus (перевод с английского Виктора Голышева и Владимира Бабкова), — это переработанные дневниковые записи с комментариями наблюдательного и острого на язык Карла Проффера. Человека, который был невероятно увлечен русской литературой. Он даже придумал слоган: «Русская литература интересней секса», сам носил футболку с такой надписью и раздавал такие же своим студентам. В то же время славист Проффер был настоящим ученым, умеющим анализировать, сопоставлять и прогнозировать. И при этом они с Эллендеей умели ценить человеческие отношения. Так что в его книге есть и моменты почти интимные (о попытке самоубийства Бродского), и личные оценки (Маяковского Карл называет «сомнительным индивидуалистом-самоубийцей»), и гипотезы, скажем так, окололитературные (например, предположения о существовании дочери Маяковского и попытки узнать, где девочка и кто ее мать), и глубокое понимание происходящего. О воспоминаниях Надежды Мандельштам, которые вызвали столько споров, Проффер пишет: «Мы должны быть благодарны за то, что гнев и гордость вырвались на волю в ее мемуарах. Оказалось, что бедная маленькая «Надя», свидетельница поэзии, была еще свидетельницей того, что сделала ее эпоха из интеллигенции, — лжецов, которые лгали даже себе. Она рассказала о своей жизни столько правды, сколько Эренбург, Паустовский, Катаев или любой другой не решились бы рассказать о своей».

Для русского читателя книга «Без купюр» станет парной — второй. Два года назад в издательстве Corpus вышло эссе «Бродский среди нас» Эллендеи Проффер Тисли о поэте и его непростых отношениях с Профферами, которые продлились почти 30 лет и прошли все стадии — от теснейшей дружбы до взаимного отчуждения. Небольшое, личное эссе Эллендеи, написанное спустя почти 20 лет после смерти Бродского, создает идеальный контекст для восприятия острых, местами жестких, написанных «по горячим следам» мемуаров Карла Проффера. Два сборника идеально дополняют друг друга, хотя сама Эллендея в нашем московском разговоре в апреле 2015 года их противопоставляла.

«Мое эссе — это не мемуары. Это мое неотпетое горе, понимаете. Живая память. А вот Карл написал мемуары "Литературные вдовы России". Может быть, их когда-нибудь переведут. На самом деле я решилась написать просто в ответ на мифотворчество вокруг имени Иосифа, назовем это так, и собиралась что-то объемное сделать. Но я просто чувствовала, как он стоит у меня за спиной и говорит: "Не надо. Не надо. Не надо". Это была страшная борьба с собой. Я знала, насколько ему не хочется вообще, чтобы о нем писали. И особенно, чтобы мы писали.

Двадцать семь лет Карл жил американцем в русской литературе

Если бы Карл прожил долгую жизнь, если бы он писал в старости, как я, он бы многое написал по-другому, я уверена. Но ему было 46, и он умирал. Буквально. И он собирал вместе все наши заметки про Надежду Яковлевну Мандельштам и других. Там Тамара Владимировна Иванова, жены Булгакова, Лиля Брик. Как Лиля Брик полюбила Карла! Ей 86 — и она флиртует очень эффектно с ним! (показывает) Я видела, даже в старости насколько сильная энергия. И если включить еще заметки о Бродском — получается книга маленькая, но ценная.

Иосиф, конечно, этого не хотел — после того как он прочитал эссе Карла в рукописи, был скандал. Карл перед смертью собрал все о Бродском, все наши записки — когда мы были в Союзе, мы ведь много писали о своих впечатлениях. У вас были такие альбомы репродукций, где довольно плохо все приклеено — и вот там мы записывали свои советские впечатления. А потом отправили. Через посольство, конечно. Под репродукциями никто никогда не смотрел. Так что записей было довольно много, хотя и довольно разрозненных — разные дни, разные моменты. Это не был единый дневник, но это ценнейший материал, без него писать невозможно было бы. Кроме того, Карл подробно вел дневник, когда приехал в Вену, потому что знал, что иначе важные детали забудет. Вы должны понимать, у нас были другие авторы, четверо детей, работа в университете, а не только "Бродский жил у нас"».

Тогда, в начале 70-х, благодаря Профферам и «Ардису» были опубликованы многие запрещенные или неизвестные писатели, без которых уже немыслима русская литература ХХ века — Мандельштам, Булгаков, Соколов... Карл и Эллендея издавали их тогда, когда еще невозможно было представить, что в России когда-нибудь будет полное собрание сочинений Булгакова, а в школе будут изучать поэзию Мандельштама. Как сказал Иосиф Бродский, Карл Проффер «сделал для русской литературы то, что сами русские хотели сделать, но не могли».

«В "Ардисе" мы вступили в своего рода общение и с русскими писателями прошлого, — пишет в предисловии к книге "Без купюр" Эллендея Проффер Тисли, — не только современниками, в особенности с акмеистами и футуристами: собирали их фотографии, переиздавали их книги, писали предисловия для американских читателей. Двадцать семь лет Карл жил американцем в русской литературе. Иногда казалось, что наша жизнь и эта литература находятся во взаимодействии».

Отрывок из книги «Без купюр»:

«Отношения Н. М. (Н. М. — Надежда Мандельштам) с Бродским были сложными, чтобы не сказать больше. В среде интеллигенции он считался самым лучшим поэтом (не просто лучшим, а вне конкуренции). Неудивительно было услышать это от Ахмадулиной; но с этим соглашались уважаемые поэты и старшего поколения, такие, как Давид Самойлов.

По-видимому, Н. М. познакомилась с Иосифом в 1962-м или 1963-м году, когда он с Анатолием Найманом и Мариной Басмановой посетил ее в Пскове, где она преподавала. Иосиф прочел ее воспоминания в 1968–1969-м, примерно тогда, когда мы с ней познакомились. После ссылки он навещал ее, когда приезжал в Москву. Бродский был известен тогда как один из “ахматовских мальчиков” — группы молодых поэтов, включавшей Наймана, Евгения Рейна и Дмитрия Бобышева (все присутствуют на известной фотографии похорон Ахматовой).

В ту пору Н. М., как и другие, относилась к ахматовским мальчикам с легкой иронией — у Ахматовой был царственный вид, и она принимала как данность, что она великий страдающий поэт, которому должно оказывать почтение. Но Иосиф читал свои стихи у Н. М., и она регулярно их читала. Она считала его истинным поэтом. Но относилась к нему как старший и несколько обеспокоенный критик. Не ментор, но звено между ним и Мандельштамом и прошлой русской поэзией — и потому имеет право на суждение. Она говорила, и не раз, что у него есть действительно прекрасные стихотворения, но есть и вполне плохие. Она всегда относилась скептически к крупным формам, а у Иосифа к этому был особый талант. Она говорила, что у него слишком много “идишизмов” и что ему надо быть осторожнее — бывает неряшлив. Может быть, тут подразумевалось и его поведение, не знаю. Когда она впервые рассказала о нем Эллендее и мне — весной 1969 года, — мы о нем очень мало знали. Она засмеялась и сказала: если он звонит ей, говорит, что он в городе и приедет через два часа, она воспринимает его слова с сомнением. Он может где-то выпивать с друзьями и заявится гораздо позже, или она вообще может лечь спать, потому что он совсем не придет. Тем не менее она считала, что нам важно встретиться с ним, когда приедем в Ленинград, и снабдила рекомендательной запиской. Эта встреча сыграла судьбоносную роль в нашей жизни.

Перед самым отъездом в Ленинград был странный звонок от нее. Она предупредила нас, чтобы мы не знакомились и не имели никаких дел с человеком по фамилии Славинский — он известный наркоман. Как выяснилось, она беспокоилась не зря: одного американца за связь с его компанией забрал КГБ.

С годами мнение Н. М. о Бродском становилось жестче, и во второй книге она судит о нем суровее, чем в первой. Она хвалит его с оговорками. “Среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта — ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась”. Описав его декламацию как “духовой оркестр”, она продолжает: “…но, кроме того, он славный малый, который, боюсь, плохо кончит. Хорош он или плох, нельзя отнять у него, что он поэт. Быть поэтом да еще евреем в нашу эпоху не рекомендуется”. Дальше в связи с мужественным поведением Фриды Вигдоровой (она записала суд над Бродским — первый такой журналистский подвиг в СССР) Н. М. говорит: “Бродский не представляет себе, как ему повезло. Он баловень судьбы, он не понимает этого и иногда тоскует. Пора понять, что человек, который ходит по улицам с ключом к своей квартире в кармане, является помилованным и отпущенным на волю”. В письме нам от “31 февраля” 1973 года, когда Бродского уже не было в России, она писала: “Передайте Бродскому привет и скажите, чтобы не был идиотом. Он хочет снова кормить моль? Для таких, как он, у нас комаров не найдется, потому что дорога ему — только на Север. Пусть радуется тому, где он есть — должен радоваться. И выучит язык, к которому его так тянуло всю жизнь. Он овладел английским? Если нет — он сумасшедший”. Между прочим, Иосиф, в отличие от многих, очень высоко оценил вторую книгу ее воспоминаний, несмотря на то, что она говорит о нем, и несмотря на неоднозначный портрет Ахматовой. Мы написали Н. М. и сообщили мнение Иосифа. Через месяц (3 февраля 1973 года) нам ответил Хедрик Смит и попросил “сказать Иосифу, что Надежда…была рада услышать о нем и получить его «глубокий поклон». Над., конечно, была польщена его похвалой 2-му тому”. Иосиф в самом деле не раз защищал право Н. М. говорить то, что она думает; он сказал Лидии Чуковской, что, если она огорчена (а она была огорчена), то самое простое — написать свои воспоминания (что она и сделала).

Хотя Н. М. беспокоило то, что казалось ей сумбурным поведением Иосифа (вовсе не свойственным ему в те годы, когда мы его знали), ее отношение к нему было окрашено, по-моему, искренней любовью — даже когда она над ним подшучивала. В 1976 году ему сделали тройное шунтирование, от чего мы все были в ужасе. Вскоре после этого мы прилетели в Москву и, как обычно, посетили Надежду (15 февраля 1977 года). Когда я сказал ей, что у Иосифа был инфаркт, она, не задумавшись ни на секунду, с обычной своей улыбкой сказала: “Переебался?” Она всегда осведомлялась о нем и всегда просила передать ему привет. В те годы, когда Н. М. предпринимала усилия, чтобы архив О. М. был переправлен из Парижа в Америку, она постоянно просила нас передавать ее сообщения Иосифу, считая, что именно он достойно позаботится о том, чтобы это важнейшее ее желание было исполнено.

Разногласия ее с Иосифом длились много лет, еще с тех пор, когда мы не были с ними знакомы. Главный литературный спор был у них, по-видимому, из-за Набокова. Надо иметь в виду, что в эти годы Набоков в СССР был под запретом и его ранние русские книги были чрезвычайной редкостью. Видели их только самые крупные коллекционеры. Русскому мог случайно достаться английский роман Набокова, но не написанный по-русски. (Я знал двух коллекционеров, у которых была первая настоящая книжка Набокова — стихи, опубликованные в России до революции, — но это были исключения.) Советский человек мог узнать Набокова только по случайно доставшейся книжке издательства имени Чехова, а именно — по “Дару” (1952), по репринтам “Приглашения на казнь” и “Защиты Лужина”, напечатанным, как и многие другие русские классические произведения, на деньги из ЦРУ. А когда Набоков перевел “Лолиту” на русский (в 1967 году), его книги снова стали печататься при финансовой поддержке ЦРУ — и эти уже довольно широко ходили в либеральных кругах.

Н. М. читала “Дар” — и только эту книгу признавала. У Иосифа с ней был большой спор из-за Набокова. Иосиф настаивал, что он замечательный писатель: он тоже читал и “Дар”, и “Лолиту”, и “Защиту Лужина”, и “Приглашение не казнь”. Он хвалил Набокова за то, что тот показывает “пошлость века”, и за “безжалостность”. В 1969 году он доказывал, что Набоков понимает “масштаб” вещей и свое место в этом масштабе, как и положено большому писателю. Году в 1970-м он говорил нам, что из прозаиков прошлого для него что-то значат только Набоков и, в последнее время, Платонов. Н. М. бурно не соглашалась, они поссорились и довольно долго не виделись (по его словам, ссора длилась два года). Свою версию она нам не излагала — знала, что я занимаюсь Набоковым и что в 1969 году мы познакомились с ним и его женой. Она не сказала мне, как Иосифу и Голышеву, что в “Лолите” Набоков — “моральный сукин сын”. Но в первый день нашего знакомства она объясняла нам, что ей претит его “холодность” (частое обвинение у русских) и что, на ее взгляд, он не написал бы “Лолиту”, если бы в душе у него не было такой постыдной тяги к девочкам (тоже типично русский взгляд, что под поверхностью прозы всегда — и близко — лежит реальность). Мы могли бы возразить, что для человека, так хорошо понимающего поэзию, это странная недооценка воображения. Но мы пошли по легкому пути и стали возражать, исходя из ее же аргументации. Мы сказали, что это совсем не так, что Набоков — образец респектабельности, что он тридцать лет женат на одной женщине и каждая его книга посвящена ей. Она выслушала нас разочарованно.

Но явно не была переубеждена. Через несколько месяцев, когда мы вернулись из Европы, она прислала нам довольно раздраженное — что было ей свойственно — письмо, где говорилось: Мне не понравилось то, что написал обо мне [Артур] Миллер. Меня больше интересует виски и детективные романы, чем его идиотские слова. Разве я что-то подобное вам говорила? Никогда! И ему тоже… могу поклясться… Эта свинья Набоков написал письмо в New York Review of Books, где облаял Роберта Лоуэлла за перевод стихов Мандельштама. Это напомнило мне, как мы лаялись из-за переводов… Перевод всегда истолкование (см. Вашу статью о переводах Набокова, в т. ч. “Евгения Онегина”). Издатель прислал мне статью Набокова и попросил написать несколько слов. Я сразу написала — и в очень чинных словах, чего обычно избегаю… В защиту Лоуэлла, конечно.

Мы с Эллендеей не видели нужды доводить до сведения Набокова это оскорбление и были несколько смущены, когда он попросил передать ей экземпляр с его статьей о Лоуэлле. Щекотливость нашего положения усугублялась тем, что Набоков проявлял заботу о Н. М. Мы решили, что благоразумное молчание, а затем кампания с целью ее переубедить будет наилучшим способом действий, особенно ввиду ее ссоры с Бродским, с одной стороны, и великодушия Набокова, с другой.

Может быть, самое любопытное в разногласиях Н. М. и Бродского из-за Набокова то, что за десять лет они почти полностью поменяли свои позиции. Бродский ценил Набокова все меньше и меньше, считал, что его стихи (мы опубликовали их в 1967 году) ниже всякой критики, и находил его все менее значительным. Могу предположить, что происходило это естественным образом, но, с другой стороны, Бродского очень сильно задел уничижительный отзыв Набокова о “Горбунове и Горчакове” в 1972 году. Иосиф сказал, что, закончив поэму, долго сидел, убежденный, что совершил большое дело. Я был согласен. Я послал поэму Набокову, а потом сделал ошибку, передав Иосифу, правда, в смягченной форме, его отзыв (это было в новогодние дни 1973-го). Набоков написал, что поэма бесформенна, грамматика хромает, в языке — “каша” и в целом “Горбунов и Горчаков” “неряшлива”. Иосиф потемнел лицом и ответил: “Этого нет”. Тогда он и рассказал мне о своем споре с Н. М., но после этого не помню, чтобы он хорошо отозвался о Набокове.

А у Н. М. мнение о Набокове стало быстро меняться в другую сторону, и к середине 1970-х я слышал только слова похвалы. Когда мы спрашивали, какие книги она хотела бы, она всегда называла Набокова. Например, когда я послал ей открытку по почте и она ее действительно получила (она всегда говорила, что почта к ней редко доходит), Н. М. передала через одного слависта, что открытка пришла 12 июля, перед ее отъездом на два месяца в Тарусу. Она попросила через него “английские или американские стихи или что-нибудь Набокова”. Помню, вынимая для нее подарки во время книжной ярмарки 1977 года, первым я достал из сумки наш репринт “Дара” на русском. Она страшно обрадовалась и улыбнулась такой улыбкой, от какой растаяло бы сердце любого издателя. Мне хочется думать, что Эллендея и я сыграли роль в этой перемене; в те дни мы были главными западными пропагандистами Набокова в Советском Союзе, его искренними почитателями, а также издателями его русских книг. (В 1969 году я получил в Москве через диппочту сигнальный экземпляр “Ады” по-английски, и мы с Эллендеей сражались за право прочесть ее первыми. Закончив, отдали ее русским друзьям.) Кроме того, мы передали Н. М. добрые слова Набокова о ее муже. Последние несколько раз, что мы с ней виделись, она неизменно просила нас передать поклон Набокову и хвалила его романы. Когда с ней в последний раз увиделась Эллендея — 25 мая 1980 года, — Н. М. попросила ее сказать Вере Набоковой, что он великий писатель, и если она говорила о нем плохо раньше, то исключительно из зависти. Она не знала, что еще в 1972 году Вера Набокова послала деньги, чтобы мы, не говоря об этом, купили одежду для Н. М. или для тех, чью ситуацию мы описывали Набоковым при первой встрече в 1969 году».