Алексей Новиков, компания Habidatum

Алексей Новиков

Города больше не подчиняются старым правилам. Их ритм, границы и сама логика жизни меняются, и понять их можно с помощью больших данных. Алексей Новиков, урбанист и основатель Habidatum, расшифровывает цифровые следы горожан: мобильные сигналы, транзакции, активность в соцсетях. Его выводы меняют представления о планировании: понятия «центра и окраины» теряют смысл, города становятся «сетевыми», а будущее требует максимальной гибкости.

- Окончил географический факультет МГУ, кандидат географических наук, работает над тем, как трансформировать классическую урбанистику в современную цифровую.

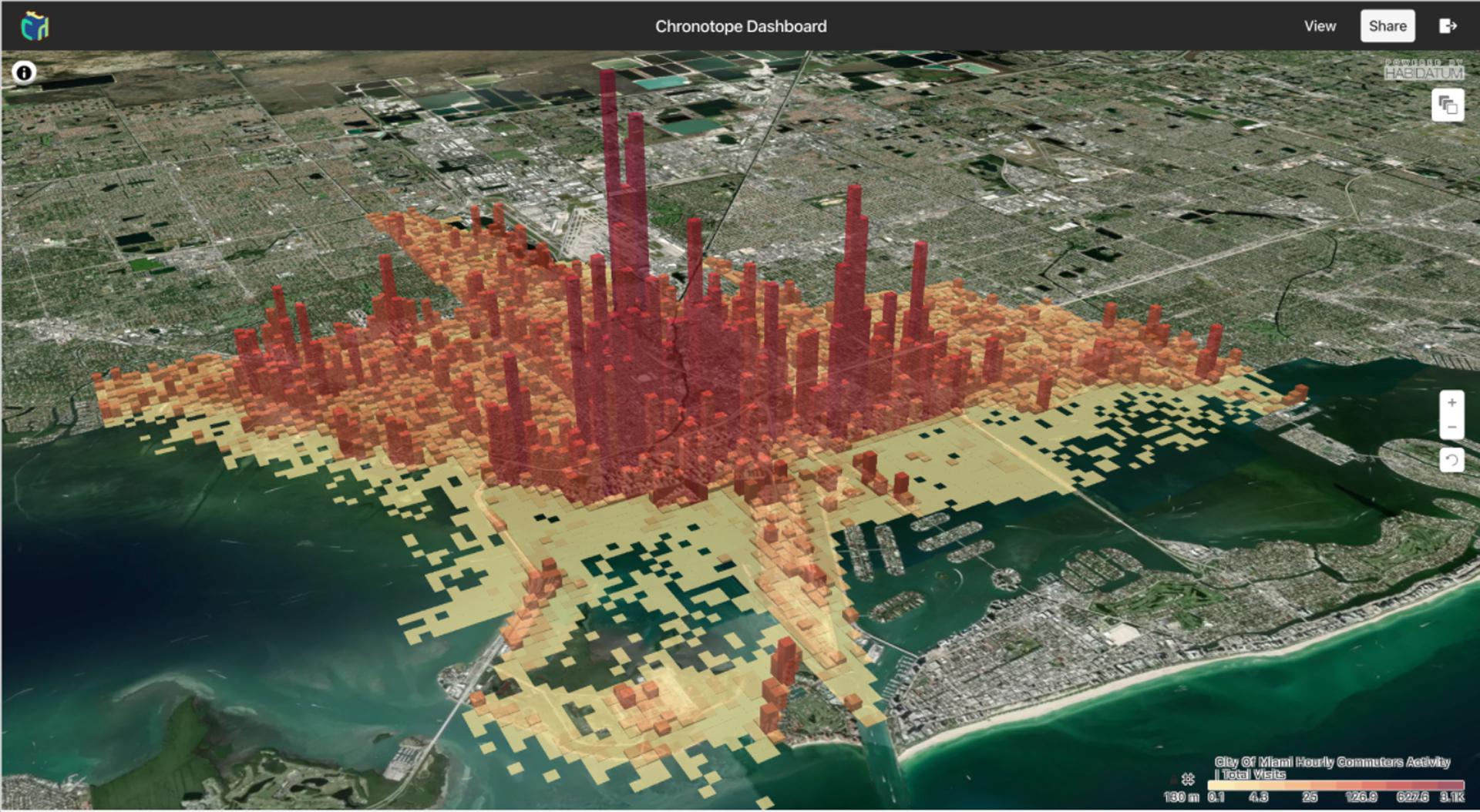

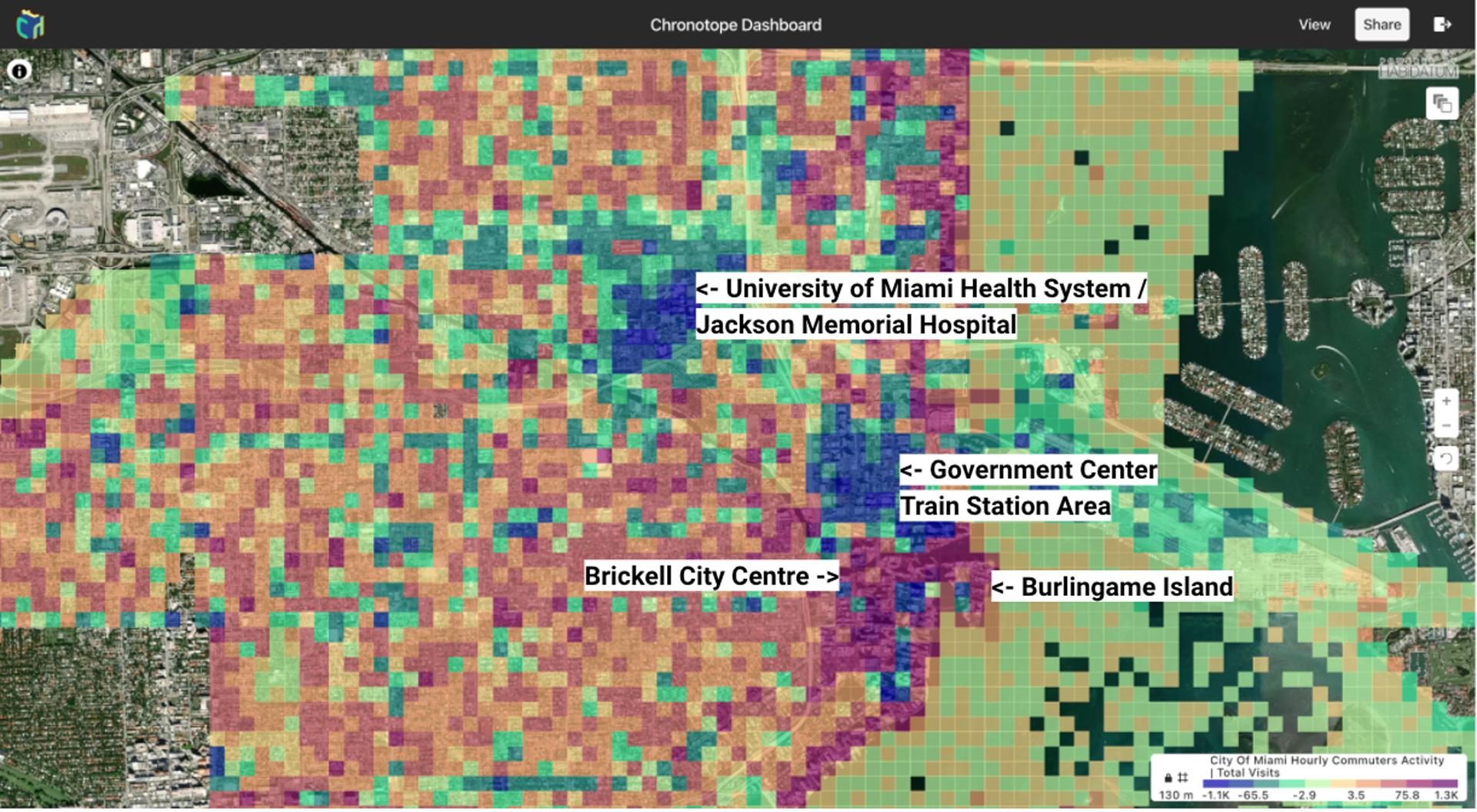

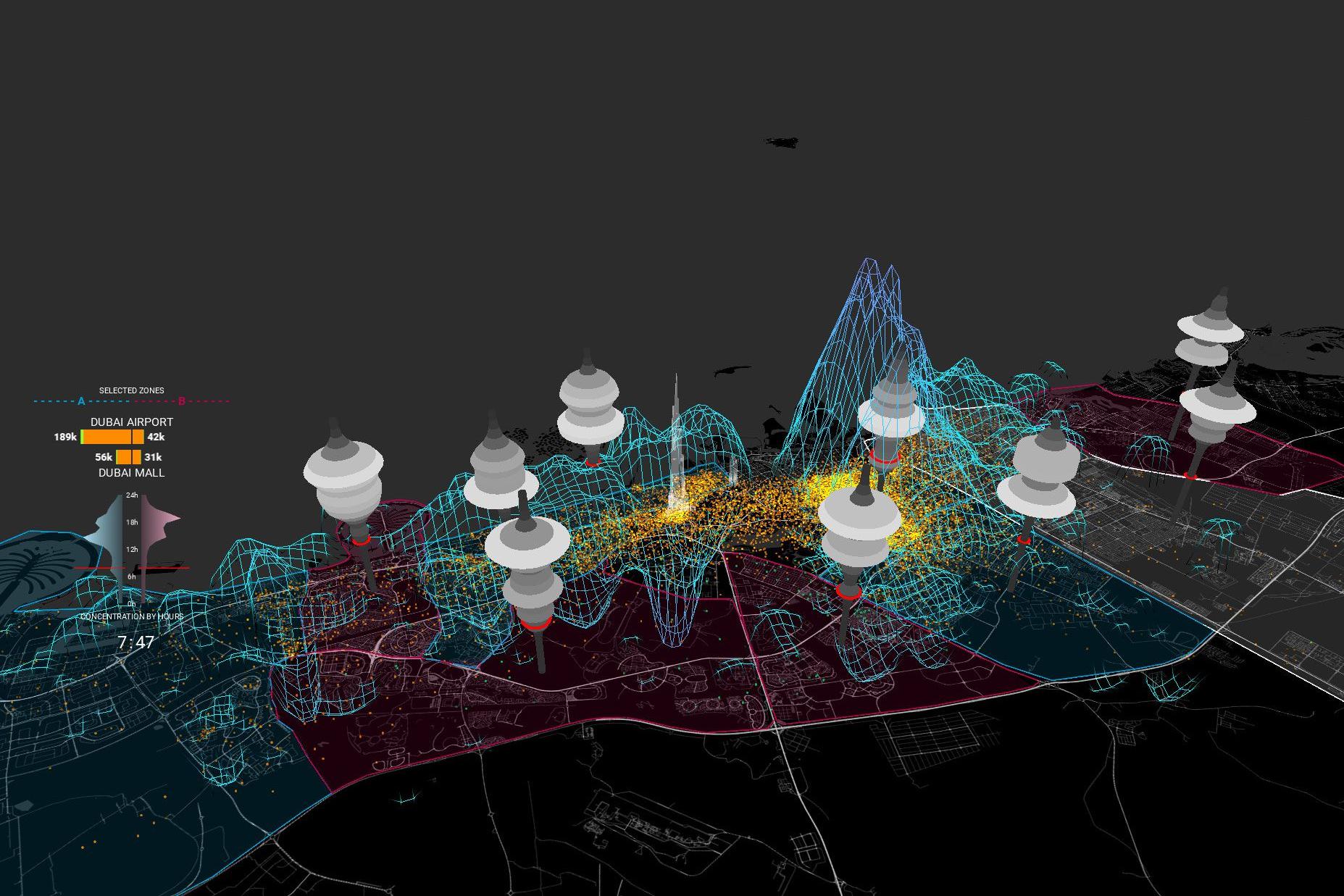

- В 2013-м задумал компанию Habidatum, которая специализируется в области замеров и аналитики спонтанных городских данных. Один из авторов платформы Chronotope, которая визуализирует город во времени, а не только в пространстве.

- С 2015 по 2018 год руководил Высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ.

- Читал лекции в МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, архитектурной школе МАРШ и РАНХиГС.

- Сотрудничал с университетом Амстердама, Институтом передовой архитектуры Каталонии (IaaC), Корнельским университетом (CornelTech, США), университетом Technion (Израиль), с ведущими урбанистическими центрами в Европе и США. Преподавал в Оксфордском университете (Великобритания), Бирмингемском университете (Великобритания), Международном университете штата Флорида (США).

Пульс города

Алексей Новиков — географ-страновед по образованию, дата-аналитик и урбанист по профессии. Его основная работа — интерпретация спонтанных данных, которые генерирует городская жизнь в ее пространственно-временном измерении. В 2014 году вместе с Екатериной Летуновской он основал компанию Habidatum, которая занимается анализом городских данных и разработкой инструментов для принятия планировочных и бизнес-решений на их основе.

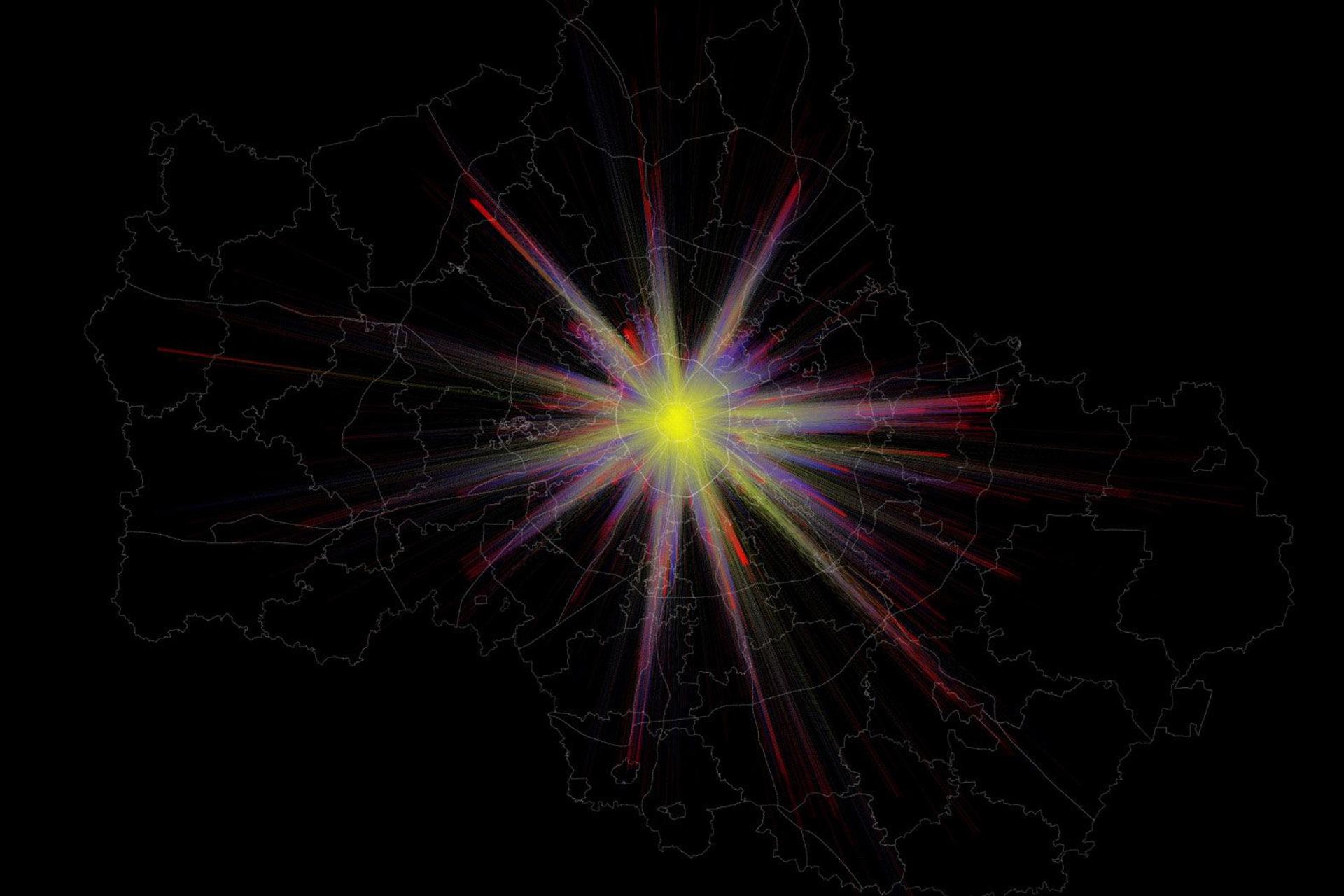

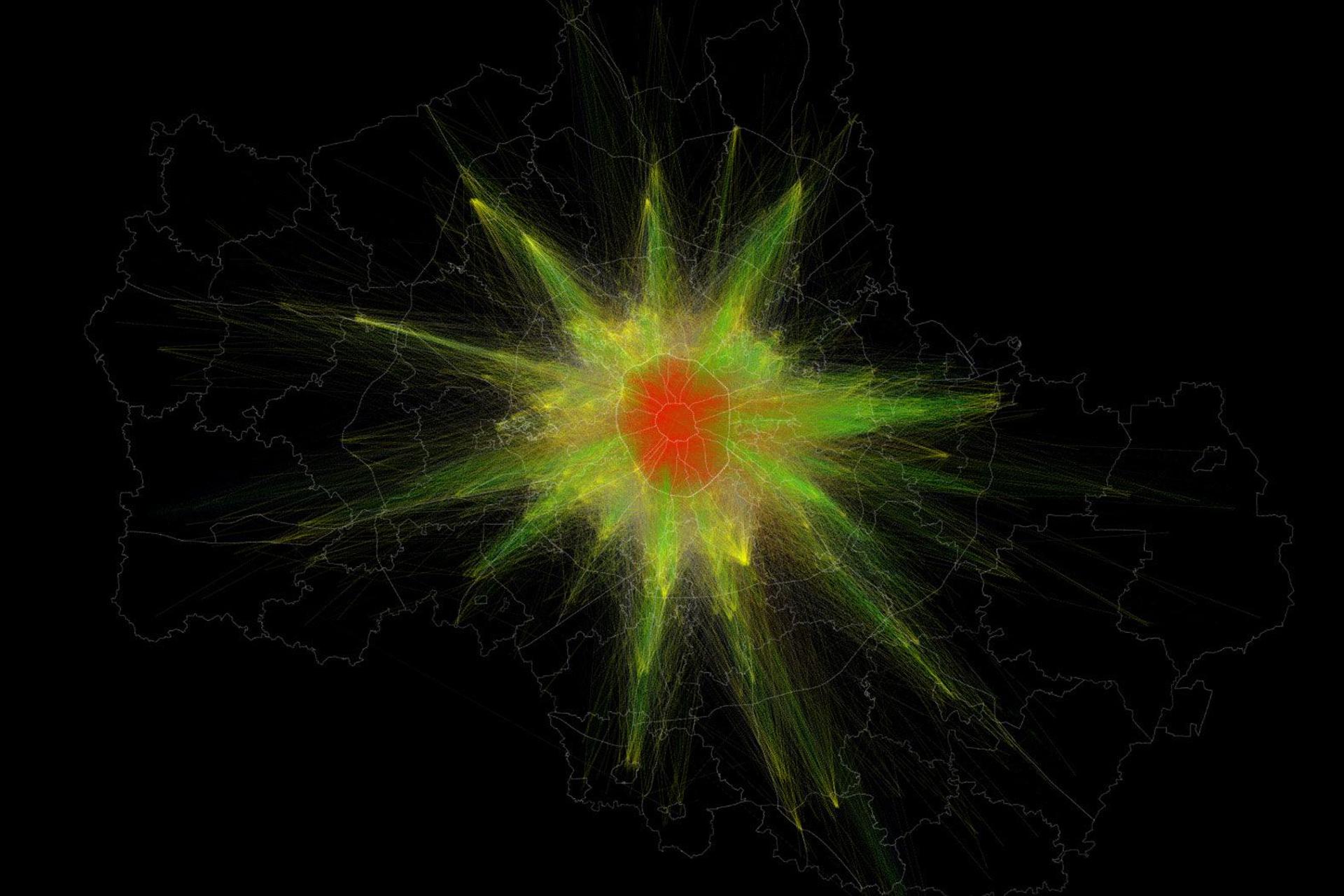

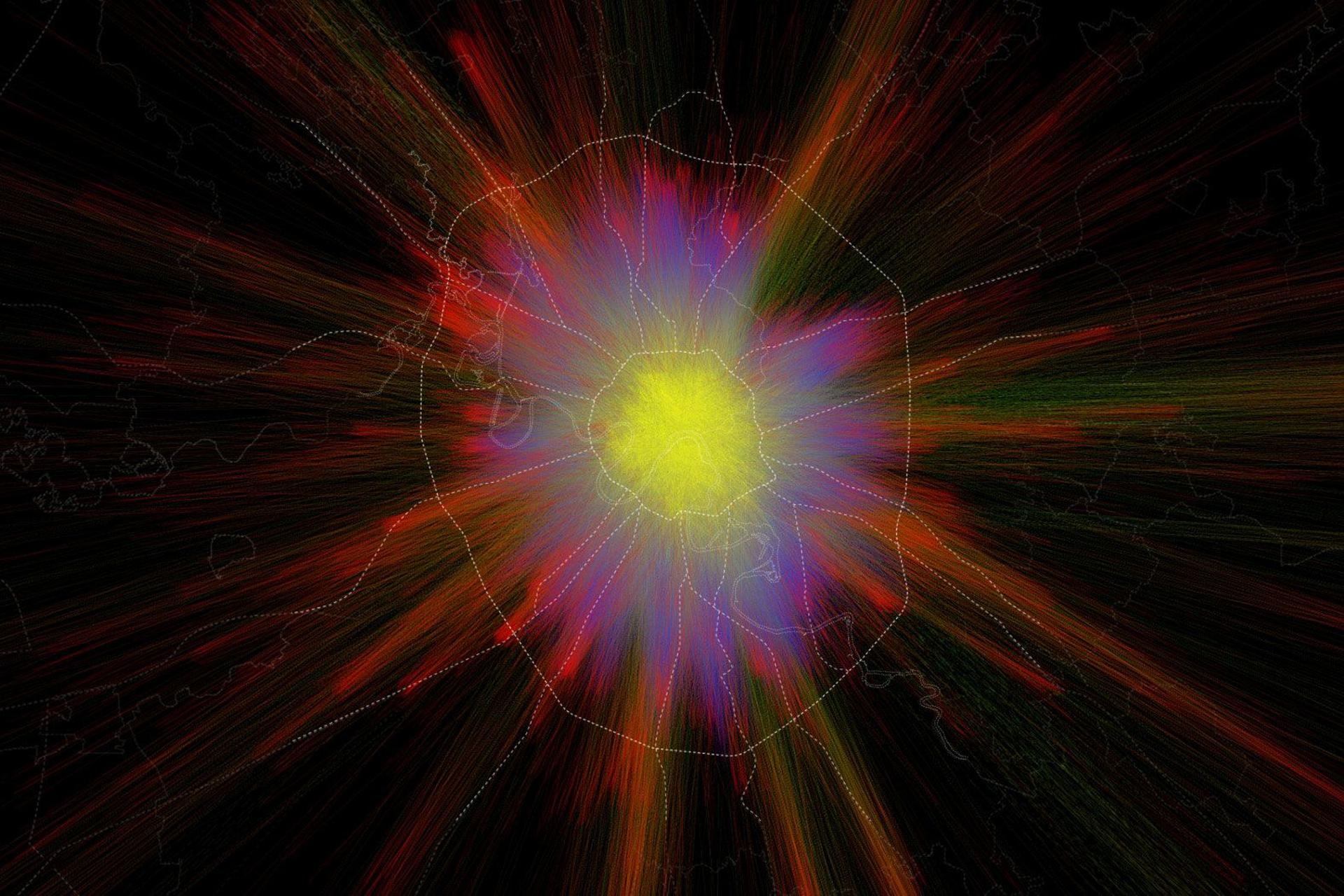

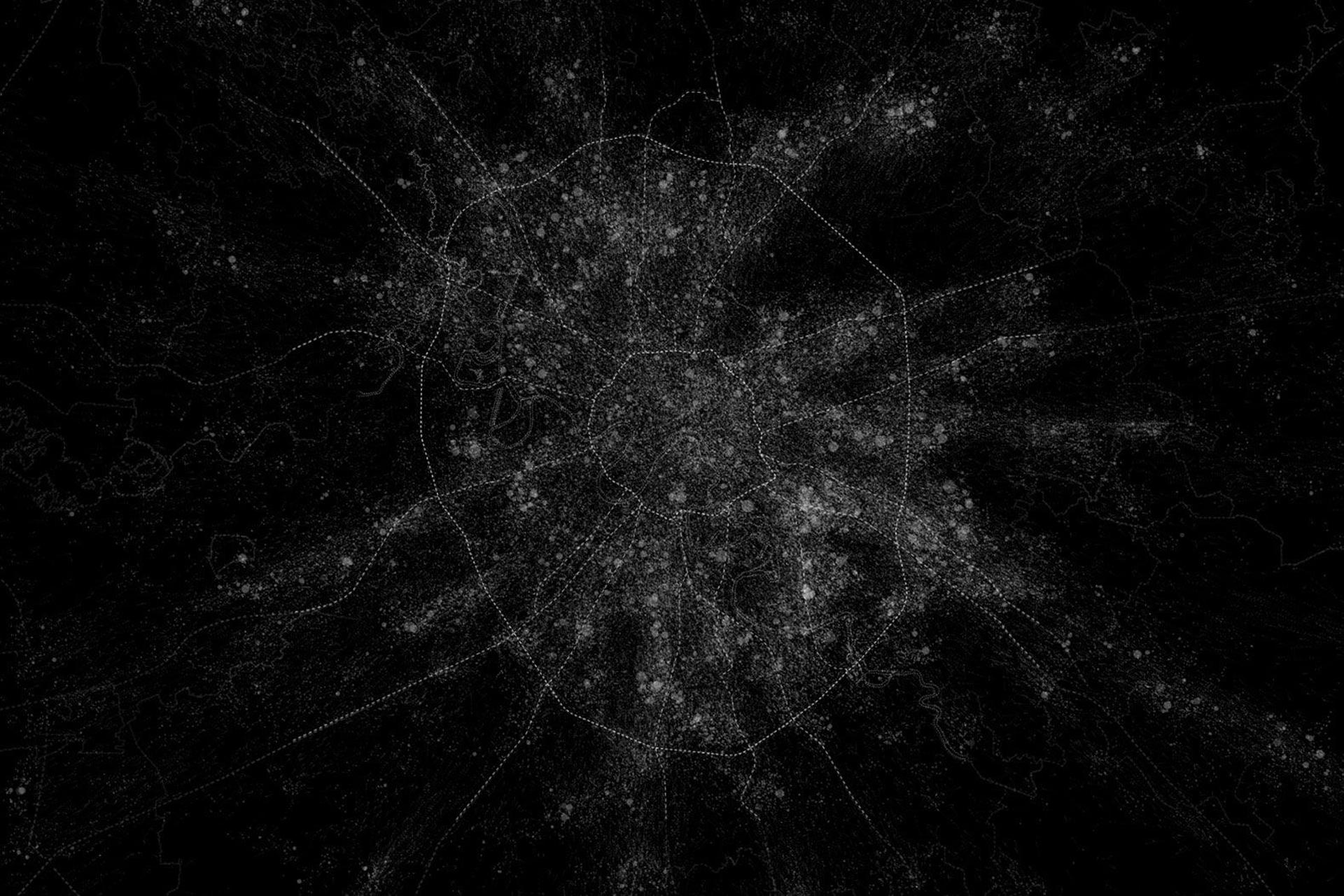

Главный инструмент его исследований — big data, те самые загадочные большие данные — сигналы мобильных телефонов, следы финансовых транзакций, обезличенная, но привязанная к месту и времени очень объемная геопространственная информация, которая раскрывает город с удивительных сторон.

«Big data нам открывает совершенно новый мир. Самая главная ошибка, которую можно совершить, — принять эти данные как еще одно уточнение того, что вам уже известно о городе и людях. Если относиться к ним как к утилитарному уточнению обычной статистики, то можно и не начинать с ними работать. У этих данных совершенно другая природа, и они открывают совершенно иные по масштабу смыслы».

Например, мобильные данные (сигналы мобильных телефонов или GPS) позволяют понять, где люди находятся и когда, как много времени они проводят в той или иной локации, увидеть места происхождения потоков миграции и их направления, определить, где проходят границы городских агломераций, оценить для страховых компаний риски, связанные с локацией недвижимости, с потерей привлекательности места.

Все это позволяет посмотреть на город, его инфраструктуру и недвижимость сверху во всей полноте и пространственно-временной динамике. Такой взгляд не только радикально меняет представления планировщиков о повседневной жизни городов, позволяя настраивать инфраструктурные и коммерческие решения (как распределять ресурсы, где (не) прокладывать ветки метро, размещать торговые предприятия, строить или реконструировать жилье, перераспределять транспортные потоки.

Новые подходы к городской политике

Среди клиентов Habidatum — городские администрации, девелоперы, финансовые институты, которые инвестируют в городское пространство — страховые компании, банки, инвестиционные фонды.

Платформа Habidatum Chronotope применяeется в проектах реновации жилья, транспортного планирования, оценках коммерческой недвижимости и проектах развития общественных пространств.

Одно из недавних исследований Habidatum посвящено зависимости чувствительности людей ко времени, затрачиваемому на поездку на работу (к расстоянию до места работы), от формата так называемой гибридной занятости, когда часть рабочей недели люди взаимодействуют со своими коллегами удаленно. На примере Большого Нью-Йорка удалось показать, что в условиях гибридной занятости люди оказались готовы на более продолжительную трудовую поездку, но при этом позволив себе более просторное и дешевое жилье в привлекательных природных ландшафтах, которых вокруг Нью-Йорка очень много.

В Москве и пригородах с использованием мобильных данных Habidatum проанализировал и смоделировал распределение активности в районах, подлежащих реновации, новый поток пассажиров, сгенерированный МЦК, «перепробеги» в общественном транспорте (четверть посетителей центра Москвы оказываются там исключительно ради пересадки).

Big Data показала: предсказуемость города стремительно падает. Поэтому «вместо планирования нужно строить систему готовности к разным сценариям».

Что изменилось в городах сегодня?

Лет 10–12 назад, когда компании стали впервые активно анализировать Big data, выяснилось, что многое из того, что мы знаем и думаем о городах, устарело или устаревает на глазах. Например, сегодня понятно, что «город перестал быть машиной для перевозки людей из дома на работу и с работы домой». Потоки стали более хаотичными, по-настоящему важными оказались «третьи места».

Большую роль стали играть агломерации, особенно в постковидное время (хотя началось все заметно раньше), когда некоторая часть занятых перестала ездить ежедневно на работу. Теперь можно жить на значительном удалении от большого города и ездить туда в «мини-командировки» на пару дней в неделю, а большую часть недели проводить посреди достойного природного ландшафта. Это общемировой тренд: такой формат выбирают многие из тех, кто работает сейчас в Нью-Йорке, Лондоне и даже Москве.

Сегодня «граница города» — это не административная линия, а множество пересекающихся границ зон влияния различных функций города. «Для каждой функции в городе — офиса, университета, торговли, досуга — существует свой хинтерланд, своя зона влияния. Они не совпадают между собой. То, что раньше казалось окраиной, может быть сегодня центром активности». Это разрушает традиционную концепцию жесткого разделения города на центр и периферию и идею взять агломерации в административные границы.

Важный тренд — развитие так называемых «сетевых городов», — который виден в Европе и, возможно, со временем обнаружит себя и в России. «Вы не живете во Франкфурте, Ахене, Бонне, Люксембурге или Амстердаме. Вы живете где-то посредине между ними, в том месте, которое выводит вас на каждый из этих городов в пределах двухчасовой доступности на общественном транспорте или на автомобиле. У вас там не один театр, или два, или десять, как в одном городе, а у вас теперь их сотня вокруг. В рамках часовой досягаемости сотни школ, десятки университетов и аэропортов. Это новый, ранее невиданный, совершенно другой тип городского расселения, а значит, и другой образ жизни, который можно увидеть и описать с помощью big data».

Говорить от имени будущего

Сегодня все так быстро меняется, что без анализа поведения пользователей любые проекты рисковые вне зависимости от их визуальной или идеологической привлекательности. Big data указывает на то, что сценарии жизни постоянно трансформируются, и это требует от городской среды способность быть гибкой. «Девелоперы теперь просят: спланируйте так, чтобы офис можно было быстро превратить в жилье, и наоборот.

Никто не знает, что будет нужно людям через 10–30–50 лет».

«Город — это пространственно-временной объем: он постоянно меняется. Поэтому, когда мы рассуждаем о будущем, исходя из наших сегодняшних интересов и ценностей — ценностей жилища, занятости, транспорта и так далее, — это приводит нас к мощным градостроительным ошибкам. Мы имеем дело с «эгоизмом поколений». Мы точно знаем, что горожане, которые через 30–50 лет будут жить в городе, скорее всего, еще не родились и не приехали в город. Какие у них будут ценности, мы не представляем. И угадывать бессмысленно. В пространственно-временном объеме города мы, те, кто планирует город сейчас от имени нынешнего поколения, меньшинство и должны вести себя соответственно».

Градостроительный план города — это робкое предложение будущему, система пространственных ограничений, нацеленных на его ожидание, а не на управление им и «колонизацию» будущего. Все без исключения планы, игнорирующие этот тезис, за последние 200 лет с треском провалились, и, напротив, чем деликатнее оказывался план в отношении к будущему, тем он был успешнее.