Авторы фильма «У ветра нет хвоста» — о кочевниках, травме и магическом

В начале февраля стартуют показы документального фильма «У ветра нет хвоста» студии «Зарево», получившего приз «Золотой Кентавр» Национального конкурса фестиваля «Послание к человеку», а также приз имени Александра Расторгуева. В центре повествования — девочка Ника, одна из дочерей в семье ямальских кочевников. Совсем скоро за ней прилетит вертолет, чтобы забрать в интернат, надолго разлучив с родными местами. Создатели ленты — режиссеры Иван Власов и Никита Сташкевич с оператором Елизаветой Поповой рассказали о том, почему житель центральной России может проникнуться частной историей семьи ненцев, правда ли, что в традиционных сообществах есть место гендерному равенству, и как полмесяца в тундре приблизили их к вере в магическое.

Как появилась задумка «У ветра нет хвоста» и почему вы решили снимать этот фильм?

Иван Власов: Изначально фильм планировался как история кочевого учителя, который готовит детей к переезду в школу-интернат. Даже не столько в плане новых знаний; скорее, готовит к будущей травме разлуки с домом и резкой смены тундры на цивилизацию. И в какой-то момент мы поняли, что хотим сделать центральной темой не учителя, а трагедию именно этой сепарации от семьи маленького ребенка. Провели ресерч, нашли семью, которая должна вот-вот отправить дочь в школу, и полетели на Ямал.

Никита Сташкевич: Да, нам виделся именно в истории маленькой девочки больший драматический потенциал. Есть еще вот какой момент: про детей малых народов фильмов не так много, фокус всегда на старших. А тут нам хотелось именно детей исследовать.

Иван Власов: Когда мы снимали этот фильм, то хотели, чтобы, как говорит наш мастер Сергей Валентинович Мирошниченко (кинорежиссер-документалист, автор проекта «Рожденные в СССР»), быть в диалоге с государством. Что я имею в виду: закон об образовании в этих местах крайне суров. Таких детей, как главная героиня, — 500-600 в год. И их количество растет. Их отлучают от семьи в возрасте шести-восьми лет. Есть много историй, когда дети, не в силах выдержать разлуки с семьей в таком маленьком возрасте, кончали жизнь самоубийством. И мы бы хотели, конечно, чтобы на этот момент обратили внимание. И чтобы ужасная травма, которая наносится семье и ребенку… чтобы с ней что-то было придумано.

А какие варианты решения вы видите?

Иван Власов: Ну, хотя бы увеличить время, которое кочевой учитель проводит с ребенком, готовясь. Чтобы он больше адаптировался к будущим условиям. Потому как в нынешних реалиях дети не понимают, зачем сидеть шесть часов за партой и кого-то слушать. Это же кочевой народ, всегда в движении. Дети кочевников не понимают, зачем спать в кровати. Для нас странно лечь под шкуру, а для них — накрыться одеялом. Они же привыкли по-другому: перед сном смотреть в небо через дырку чума. Вот этой адаптации не хватает кочевой школе. Плюс есть языковой барьер.

На фестивале «Послание к человеку» вы получили приз «Золотой Кентавр» с формулировкой «За показ возможности другой жизни». Как вы объясняете себе: зачем показывать возможность другой жизни?

Иван Власов: Затем, что мы ведь даже и близко себе некоторых вещей иной раз представить не можем. Взять даже нас как съемочную группу, знавшую, куда и зачем мы едем. Увидев своими глазами, как живут кочевники, мы не переставали удивляться. Я бы сказал, что эта история — про очередное белое пятно нашей большой страны. Мы понимаем, для кого наш фильм. Для центральной полосы России, которая не представляет, что происходит в этих местах. То есть снимать можно было бы радикальнее, натуралистичнее, жестче, но это было бы непонятнее и неприятнее для зрителя, скажем, московского. Нам было важно помнить об этой ответственности, искать пути рассказа о культуре ненцев без экзотизации, сохранив максимум правды и вместе с тем так, чтобы вызвать не отторжение, а интерес. Чтобы после фильма осталось эхо внутри человека.

Во время подготовки мы посмотрели много фильмов, подобных нашему, но ни разу не было уклона в частную историю. И такого масштаба фольклора, который мы сумели запечатлеть на камеру. Как будто мы нашли удачную дистанцию, как раскрыть семью, не вторгаясь в ее жизнь.

Никита Сташкевич: Еще скажу, что меня, например, вдохновило то, как ненцы относятся к своему роду. Посмотрев на них, захотелось искать корни, думать о традициях, которые во многих русских семьях почти вымерли. И хочется это все возобновлять.

Наша история разворачивается в тундре, в бескрайней земле без единого деревца, кроме карликовых берез. В месте, где тяжело выживать. Я надеюсь, что, посмотрев «У ветра нет хвоста», зритель сможет вспомнить обстоятельства и условия естественной, первозданной жизни, где человек и природа существуют в гармонии, жизни, о которой у нас есть представление где-то совсем в глубине.

В начале фильма есть удивительная сцена: учительница предлагает Нике изобразить дом, и та рисует его треугольным — по образу и подобию чума. А в финале, за несколько дней до отправления в интернат, Ника рисует дом в привычном нам понимании, как квадрат с крышей. Это точная красивая метафора. В этой сцене вы совсем не помогали реальности? Или все-таки подшаманили немного?

Иван Власов: Никакого шаманства с нашей стороны, мы его только фиксировали. (Смеется.) Нам был интересен феномен кочевой школы, хотелось понять, как там учат детей и на каком языке. Самые главные инструменты там — тетрадки-раскраски и счетные палочки. Перед съемками мы долго наблюдали за уроками и увидели конфликт своими глазами.

А как вообще вам работалось с семьей? Сложно ли шла притирка? Как долго привыкали друг к другу?

Никита Сташкевич: Вообще не сложно, на удивление, хотя семья особого жизненного уклада. Вообще неважно, цивилизация это или тундра, — стадии сближения в документалистике примерно одинаковые. Сначала стеснение, потом, наоборот, желание показать себя, сыграть чуть больше. Потом привыкание и незамечание камеры.

Елизавета Попова: Важен еще вот какой момент: в тундре трудные природные условия, и люди там здорово поддерживают друг друга. Мы как только приехали, с первых минут ощущали невероятную заботу семьи. Даже, может, чрезмерную. Нам даже хотелось чуть отстраниться. Например, мы сразу договорились, что не будем жить с семьей героев в одном чуме — чтобы не стать для них гостями. Поэтому мы жили в палатках, приходили и наблюдали.

А ваши герои фильм видели?

Иван Власов: Нет, но я иногда переписываюсь с отцом семейства. Хотим им скачать кино на флешку и отправить со всякими подарочками.

Елизавета Попова: На самом деле, от них невероятно сложно было уезжать. Прямо непростой момент эмоционально. Они все время спрашивали: а когда вы приедете снова.

Есть ли какие-то особенности работы с детьми в документальном кино? Они у вас выглядят открытыми.

Никита Сташкевич: С детьми обычно тяжело работать, если подходить к ним с корыстной целью, пытаться их обмануть, сманипулировать: они всегда это чувствуют. Но у нас, видимо, получилось с любовью и добротой. Конечно, стеснялись поначалу, но как только перестают, открываются круче взрослых. То есть с ними раскачаться сложнее, а потом — сплошное удовольствие.

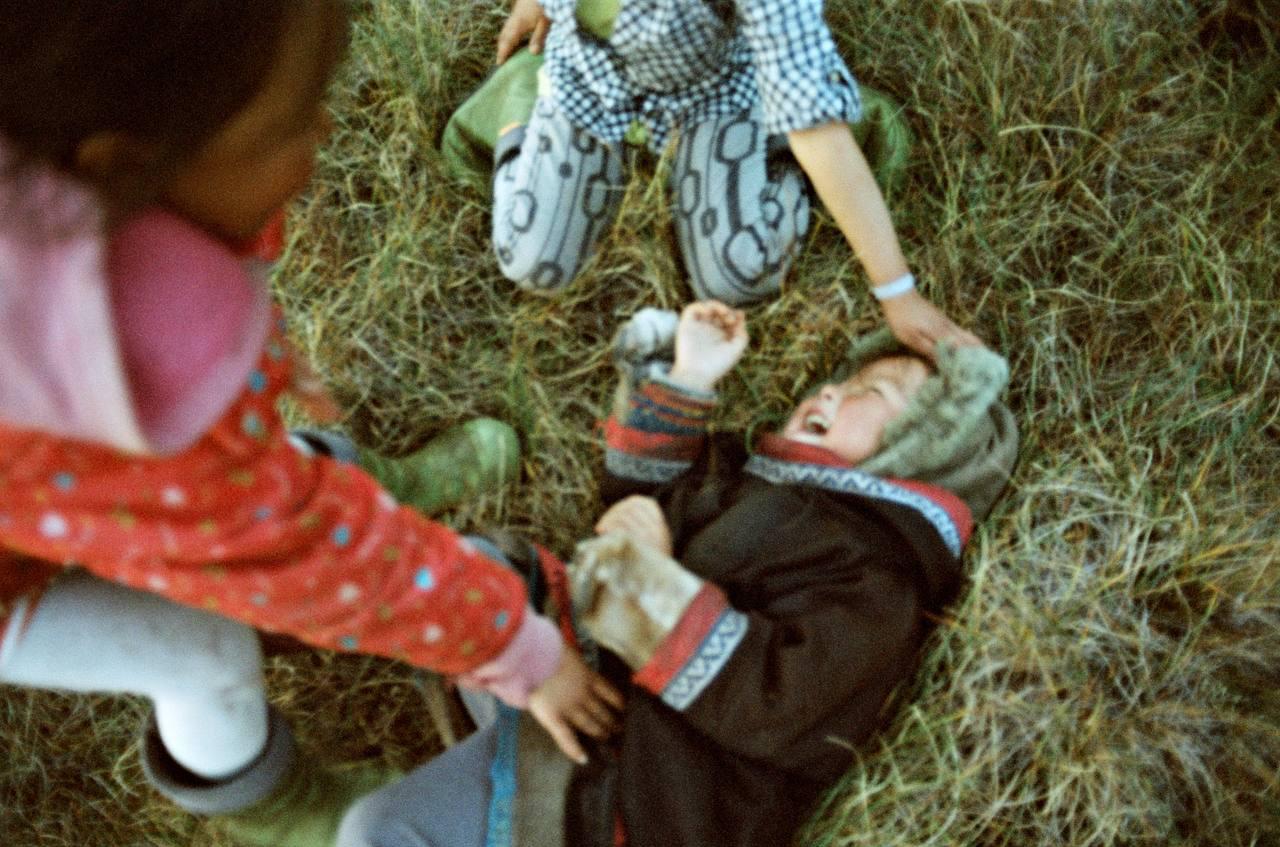

В фильме множество интимных моментов зафиксировано: например, как дети (весьма буднично) едят мозги освежеванного оленя, как детей укладывают спать, как им поют колыбельную, как они плачут, ночуя впервые вне дома. Получается ли нейтралитет и дистанцию сохранять, абстрагироваться?

Елизавета Попова: Когда я начинаю любой съемочный процесс, я придумываю для себя, какую роль в этом всем занимает моя камера. В этом случае мы с ребятами придумали, что наша камера, — это некий бесплотный дух, который существует вне. Она наблюдала за всем, как будто бережно-бережно поглаживая. Я со своей стороны помню сильные личные переживания только в сцене, когда за детьми прилетел вертолет. И это тоже чувствуется на камере.

А если про условия съемок говорить. Как вам в плане быта дались эти полмесяца в тундре?

Елизавета Попова: Порой было непросто. Один путь чего стоит. Сначала в Салехард на самолете, потом в село Сёяха на вертолете, потом плыли на лодке вдоль берега полуострова Ямал, потом на внедорожнике через болото, грязь и тундру.

Никита Сташкевич: В какой-то момент тащили машину на веревке через реку.

Елизавета Попова: А пока тащили, в машине разбилась керосиновая лампа, а мы надеялись, что она будет круто выглядеть в кадре. Все залило керосином, я без конца думала: мы сейчас взорвемся.

Иван Власов: Еще там стояла удивительная тишина, от которой с непривычки болела голова. И ветер безумный. И это все звуки, которые вокруг тебя. Других нет.

Никита Сташкевич: Или вот был случай прямо на экваторе съемок. Мы передвигались на внедорожнике, и однажды он сломался. Просто треснул пополам. Мы встали в тундре, не понимая, что делать. Электричества не было, ни камеру, ни аккумуляторы не зарядить. Еда кончалась. Наш проводник Борис заявил, что придется ловить мобильную связь, чтобы вызвать вертолет — поднимать машину и заказывать детали. И они с Евгением, нашим директором, думая, что им идти 15-20 км, отправились искать связь. Ушли. Их нет первый день, второй день. Третий. А уже через пять дней вертолет должен был и так прилететь — забирать нас и детей в интернат. В итоге вертолет забрал нас, и когда мы приземлились в Сёяхе, нас встретили Евгений и Борис: «А мы вот только что дошли». То есть четыре дня по тундре шли пешком, почти 60 км.

Звучит сурово. Что вы после экспедиции в таких условиях про себя поняли?

Иван Власов: Глубинно... что пусть это и сложная жизнь, когда я вернулся домой, у меня было ощущение будто после исповеди. Какое-то глобальное очищение случилось — словно все проблемы, все тараканы в голове остались в этой тундре. И почему-то появилась уверенность, что на них никто никогда не наступит.

Елизавета Попова: А мне на съемках было интересно наблюдать за потребностью с кем-то связаться. Стало очевидно, кто действительно для меня важен из окружающих людей. Я вот хочу человеку позвонить, но не могу. Значит, он имеет значение. Так я, можно сказать, сформировала свой будущий круг общения, исходя из этого опыта. Еще я проживала интересный эффект, связанный с тем, что там мало возможности на что-то влиять, что-то делать (кроме непосредственно работы). Достаточно скованно себя ощущаешь без интернета. Особенно когда мы ждали вертолет. Было ощущение, что находишься в клетке: просто ждешь и никак не можешь влиять на ситуацию. Ужасное чувство. И потом, когда я вернулась в мир, где я могу на все влиять, где я контролирую полностью свою жизнь, я выбираю, что мне делать, с кем разговаривать, кого любить, куда ездить… случился приятный постэффект.

Никита Сташкевич: Я вот на съемках начал понимать, почему ненцы после учебы (не только в школах, но и даже в институтах) часто остаются не в цивилизации, условно говоря, а возвращаются жить обратно в тундру. Просто в этой совсем инопланетной пасторали чувствуешь особую силу.

Елизавета Попова: У меня еще был занятный внутренний момент, связанный с некоторым количеством ограничений именно для женщин. Например, мне нельзя было обходить чум с определенной стороны, нельзя было вывешивать свои вещи у всех на виду…

И какие ощущения от соприкосновения с достаточно традиционной культурой?

Елизавета Попова: Вот это интересно, кстати: местная культура при всей традиционности совсем не патриархальная. Абсолютное равноправие между мужчинами и женщинами. И в плане обязанностей бытовых, и в общении. Да, есть традиции, много традиций. Но они для меня, скорее, проявление многовековой женской солидарности. Ну, например, в каждом чуме есть костер — это символ духа бабушки. У меня рядом с этим костром всегда были ощущения чего-то сакрального, связанного с родом. Поэтому когда мне предложили пройти обряд, я не отказалась.

А что за обряд?

Елизавета Попова: Очищающий. Сжигали шкурку бобра…

Иван Власов: ...чей-то ноготь еще…

Никита Сташекивич: ...и олений жир.

Елизавета Попова: В общем, там было несколько ингредиентов, и их все сжигали в костре. Эта сцена есть в фильме. Потом сожженный материал помещали в коробку, из нее шел дым, и этим дымом очищали все вокруг меня. Такой вот женский обряд. Я не сопротивлялась, была только за.

Иван Власов: Нам его, кстати, тоже сделали. (Смеется.)

Вот об этой магической составляющей хочется поговорить. Мы ведь живем в мире, поднявшем на знамя рациональность и попытку применить логику ко всему и вся. И поэтому особенно интересно, как вам, представителям этого мира, было осмыслять жизнь людей, чей быт и мышление укоренены в ритуал, верования и мистику?

Никита Сташкевич: Да, у местных мышление абсолютно магическое. Понятно, что это продиктовано средой, где мало места для научного подхода. Куда большую роль играет связь человека с человеком, с природой, со стихией. У меня это все вызывало только интерес. Один из примеров, который особо запомнился: нам нужно было набрать воду, и я думала просто ведром ее черпануть. Но мне объяснили, что прямо ведром нельзя, надо ковшом. На мое «зачем» мне абсолютно серьезно сказали, мол, ты с ума сошел, так можно водяного захватить и домой принести. И это как-то основательнее выглядит, чем поверхностная примета типа блюдечка с молоком для домового. Но эта «метафизика» больше, чем на водяных распространяется: ненцы совершенно иначе смотрят на свою работу, на свое предназначение. Для них это более сакральные вещи.

Елизавета Попова: А мне кажется, что последние несколько лет я живу как раз в таких обществах, где рациональное и иррациональное хорошо мэтчится друг с другом. То есть люди начинают верить во что-то инфернальное и одновременно ходить на психотерапию.

Иван Власов: Я вообще после съемок в это все начал верить больше. Просто там действительно происходило много неосмысляемого, волшебного. Вот, например, нам для сильного образа в фильме был нужен мертвый олененок. Не олень, а именно олененок. Мы хотели отказаться от придуманного образа, но в какой-то момент один из оленят заболел. И хотя наш механик Юра пытался его спасти, отпаивал лекарствами, зверь все равно в итоге погиб. И разбудил нас буквально тем, что упал на нашу палатку. Это было ужасно больно, горько и грустно; вместе с тем вмешательство высших сил более явно в таких ситуациях ощущается, конечно.

Давайте про название фильма поговорим. Почему вы его назвали именно так?

Иван Власов: Название — это вообще один из самых ответственных моментов в производстве фильма. И мы долго вместе думали над ним. Чтобы уместить в него и какой-то намек на драматизм истории, и при этом некий элемент магического. Потом просто поняли, что одно из действующих лиц — это ветер. Наша локация — край ветра, он там властвует, от ветра многое зависит. Он так же волен, как и эти ненцы, которые кочуют и которые не ограничены никакими заборами, территориями и так далее. А хвост в данном случае — это то, что связывает с каким-то ядром человеческим, с семьей. Еще нам кажется, что фраза «у ветра нет хвоста» звучит так, будто ее мог сказать ребенок. К тому же мы отталкивались от ненецкой культуры, того, что они одухотворяют землю и другие стихии, придают им значение. Ветер для них — один из богов.

Вы получили приз имени Александра Расторгуева (российский кинорежиссер-документалист, убитый в 2018-м в Центральноафриканской Республике на съемках) с формулировкой «за смелость говорить о судьбе исчезающих народов, за способность авторов зачерпнуть нефть жизни из вечной мерзлоты». Как вам эта формулировка?

Елизавета Попова: Я ее вообще не понимаю, если честно. Кроме слова «смелость».

А какую формулировку вы бы считали справедливой и точной по отношению к фильму?

Елизавета Попова: За чуткость и возможность отправиться туда, куда мало кто решится. И показать людей такими, какие они есть. За заботу о них.

Никита Сташкевич: А я бы короче сказал: за любовь к человеку.

Расписание показов фильма:

- Санкт-Петербург, кинотеатр «Родина» — 6 февраля

- Пермь, кинотеатр «Кристалл» — 7 февраля

- Саратов, «Дом кино» — 8 февраля

- Москва, центр «Зотов» — 9 февраля

- Ростов, кинотеатр «Горизонт» — 9 февраля

- Новосибирск, кинотеатр «Победа» — 22 февраля

- Красноярск, «Дом кино» — 28 февраля