Режиссер Григорий Добрыгин — о долготерпении, молчании и телефонных звонках

То, что жизнь пишет свой собственный и временами особенно замысловатый в своих узорах сценарий, — никакая не новость. Пойди все по плану, дебютный полный метр Григория Добрыгина появился бы в кинотеатрах еще прошлой весной. Однако вместо проката тогда случился карантин, так что зрителям пришлось набраться терпения, а авторам — еще и смирения. И вот наконец до экранов история Вадима и Оли из Вышнего Волочка все-таки добралась. Их планы о покупке подержанного эвакуатора из Германии и обустроенный прямо над автосервисом счастливый быт остановятся тем призрачнее, чем ярче разгораются чувства русского механика к загадочной и заморской Sheena667 — девушке с экрана, готовой томно улыбаться, только попроси. Вернее — только заплати. Электронные монетки сыпятся, девушка смеется, ну а Вадим садится учить английский, ведь что там бормочет властительница его дум, пока не понять. Воспользовавшись тем, что у нас снова есть возможность встречаться не через экраны, а наяву, мы расспросили режиссера Добрыгина, как складывался этот сюжет и почему порой лучше сказать, чем промолчать.

Как сложилась эта экранная пара — Юлия Пересильд и Владимир Свирский?

Юля появилась сразу после того, как был написан сценарий. Володя возник чуть позже. Я работал над сценарием с двумя соавторами — Ильей Носоченко и Александром Родионовым, который, в общем-то, и записал эту историю. Когда были написаны первые несколько сцен, стало очевидно, что таким характерным «родионовским» языком может говорить только Александр Яценко. Это было еще до премьеры «Аритмии», но потом она вышла и я понял, что не смогу снимать Сашу. Меня впечатлила его работа в «Аритмии», но если бы сразу после этого успеха он пришел в мой фильм, возникла бы вероятность повтора. Начался поиск, который довольно быстро привел к Володе Свирскому. Мне показалось такое решение неожиданным, я поделился им с оператором Михаилом Кричманом и Александром Родионовым, и нас эта идея увлекла. Я не люблю этот процесс — пробы. Всегда ставлю себя на место актера, мне это никогда не нравилось. Довольно мучительное времяпрепровождение, и в своем проекте хотелось его минимизировать. Что касается Юли, этому фильму был необходим ее человеческий стержень. Часто режиссеры используют его выпукло, выставляя напоказ — покажи, какая ты сильная. Мне ее силу хотелось спрятать. Сила была в терпении, в том, что человек может так «долготерпеть». Для меня это главный герой фильма.

То, что вы трое из ГИТИСа, наверное, не совпадение?

Володя учился в ГИТИСе на год младше меня, на курсе Каменьковича — Крымова, на режиссерском. Я нечасто ходил на показы в их мастерскую, но, даже видя Володю в коридорах института и общежития, понимал, что он большой клад для кинематографа. Это все один факультет и то место, где ты можешь рассмотреть каждого, мне с этим повезло. А Юля, как и Наташа Ноздрина, которая играет хозяйку турагентства, выпускница Олега Львовича Кудряшова. Надежда Маркина и Алексей Вертков тоже из ГИТИСа, поэтому нас больше, чем трое.

Вы говорите, что не любите пробы и хотели их избежать. Как роли, в том числе и второго плана, находили своих актеров?

Первый актер, про которого я сразу понял, что это он, — Юрий Александрович Кузнецов, папа Оли, персонажа Юли Пересильд. Эпизод, когда они сидят с Вадимом в машине, стал для меня в сценарии сценой-камертоном, и так получилось, что эта же сцена оказалась камертоном актерского существования. У меня был пул актеров, про которых я понимал, что они из этой истории. У нас была замечательная Аня Голенко, наш кастинг-скаут, которую мы отправили в город Ржев, где она нашла наших героев среди жителей города. Эти эпизодические роли, сыгранные не артистами, очень важны. Они, как и пространство, создают платформу реальности для актеров. Создают среду. Мы познакомились, например, с Димой Колобушкиным — он играет человека на почте, который стучится в окно. В жизни экскаваторщик с богатой биографией. Я им был так очарован, что рассказал Саше Родионову, и мы написали специально для него еще две сцены. Они правда не вошли в финальный монтаж, хотя были сыграны удивительно. В угоду ритму мы их вырезали.

К слову о ритме и скорости. Вам в целом что ближе: взять время на раздумья или действовать сразу?

Мне нужно долго думать, прежде чем сказать. Когда я говорю быстро, не подумав, ничего не выходит. Так же и с интервью, и с кино.

Артисты не раз рассказывали, что для вас было принципиально, чтобы они не просто знали текст, но знали его до мелочей — междометий и союзов. Что еще для вас имеет значение?

Принципиально важным было уйти от театрального способа существования и забрать у актеров их средства выразительности, о которых они прекрасно знают. И вот, их лишившись, они получили какое-то новое качество, мне кажется. И в этом новом качестве работали. В каждой сцене мы добивались того, чтобы артист забыл о том, в чем он выразителен в театре или в других фильмах.

В этом контексте хочется поговорить об импровизации и вашем к ней отношении.

Я за подлинную импровизацию, которую артисты часто путают с домашними заготовками.

Можно ли говорить, что ваше восприятие импровизации изменилось с тех пор, как вы стали не сниматься в кино, а снимать его (до фильма Sheena667 Григорий Добрыгин снял несколько короткометражных работ. — «РБК Стиль»)? Отношение к предложениям со стороны артистов поменялось?

Актерское предложение — это такой священный долг театрального артиста: принести, показать свое умение. В этом я необходимости не вижу. Если актер по-настоящему слышит режиссера, если он по-настоящему растворен в нем и режиссер растворен в актере, думаю, импровизация будет органична и естественна, она не будет вторгаться или разрушать замысел. Мне кажется, это вопрос химических процессов, происходящих между одним и другим. Импровизация в том понимании, с которым я сталкивался на площадке, неприемлема. Подлинная импровизация — это не желание артиста, идущее от головы: «Вот сейчас я сымпровизирую, покажу вам всем», а то, как его организм реагирует на режиссерское предложение.

Про сюжеты отечественных фильмов мы часто рассуждаем, что герою или героям просто хотелось сбежать от этой русской хтони, неустроенности жизни. У вас быт персонажей подчеркнуто уютен, хоть они и живут в квартире над автосервисом. Такое решение пришло сразу?

Герой не должен был бежать из необустроенности и грязи. История не про это. Андрей Понкратов, художник-постановщик, все эти желания считал, это было пространство, в котором мне самому хотелось жить. Реальное пространство, найденная нами во Ржеве автомастерская. Мне было важно, чтобы у героя была не только привлекательная и умная жена, но и чтобы ему было хорошо в его мире, чтобы хотелось в нем быть.

Фестивальная история фильма началась еще два года назад, а потом пандемия поменяла все планы и неожиданно отменила его выход в прокат. Получилась довольно большая дистанция, с которой вы теперь наблюдаете за собственной работой. Это стечение обстоятельств — вынужденный перенос проката, случившаяся задержка и невозможность показать свою историю зрителям — вызывает какую-то рефлексию?

Я сейчас нахожусь совсем в другом материале и, кроме как удовлетворения от того, что есть возможность показать картину зрителю, ничего не испытываю, рефлексии нет.

В фильме многие события оказываются следствием молчания. Есть ощущение, что это и в целом про наш сегодняшний день, нашу жизнь, когда мы предпочитаем промолчать, а не озвучить, сделать вид, что не заметили.

Наверное, это моя собственная рефлексия по поводу принятия решений и этого выжидания до последнего. В этой истории все молчат, все недосказывают. Молчит Оля. Она чувствует, что происходит что-то не то, но сказать боится. Олин отец, который приезжает «серьезно поговорить» с Вадимом, тоже не может артикулировать проблему. Друг-эвакуаторщик общается с Вадимом только намеками. Людям сложно говорить о чем-то главном и важном, но намного проще жить, если удается проговаривать какие-то — пусть и не самые приятные и, возможно, стыдные — вещи. Многое можно поправить словом, просто его надо из себя достать. Сначала это кажется невозможным, потом сложным и, наконец, возможным и вполне естественным.

Как вам кажется, ценность слова сегодня изменилась?

Есть ощущение, как будто слова обесцениваются в их потоке. Мы потеряли их значение и силу. Мы и говорили раньше больше, сейчас, скорее, переписываемся. Нам становится тревожно, когда нам звонят, тревожно и раздражительно, мы предпочитаем писать, так безопаснее. Мы просто все разбрелись по своим раковинам и в них сидим. Раньше, когда был домашний телефон и он вдруг начинал звонить, ты не знал, кто там, в этом звоне была какая-то тайна и загадка, ты просто снимал трубку и оказывался в ситуации разговора. А сейчас мы можем выбрать, оказываться в ней или нет.

Хотя, наверное, тогда стресса должно было быть больше именно потому, что мы не знали, кто звонит?

Были стрессоустойчивее. Информации стало поступать намного больше. Мы просто закрываемся от лишней, потому что часто догадываемся, что может принести своим звонком конкретный человек, и закрываемся. Или, наоборот, не догадываемся и опять закрываемся.

Во время карантина вы выпустили со студентами мастерской Кудряшова спектакль «Приоткрытый микрофон», ставший исследованием мира стендапа. Это и неожиданная тема, и совсем другая дистанция, когда нет учебной аудитории и возможности быть рядом, но есть экраны компьютеров и все общение происходит через них. Как вам этот опыт?

Мы готовили этот концерт на вынужденных каникулах дистанционно, а выпускали уже в театре офлайн. Эта работа студентов тоже приоткрыла с неожиданных сторон. То ли сам формат предполагает такую откровенность, на которую они отважились, то ли это их желание. И дистанция карантина, в который мы работали, также дала возможность открыться. Вопрос интересный для размышлений — почему они это смогли. Потому что они за экраном компьютера все это говорили? Или сокращение дистанции не помешало бы то же самое рассказать, глядя друг другу в глаза? Меня удивила степень свободы и смелости. Либо это жанр позволил им так свободно говорить о каких-то откровенных, интимных подробностях своей жизни. Я подумал, что я бы в этой ситуации промолчал или рассказал бы… то есть я бы выставил себя в каком-то более правильном, притягательном свете, чем они. И это делает их смелыми в глазах зрителя.

А какие темы вам интересно исследовать со студентами теперь?

Мы будем исследовать театр. Пока только так широко могу обозначить. У нас может получиться с этим курсом триптих — человек на сцене.

В своих проектах — и в театре, и в кино — вы выступаете одновременно автором идеи, режиссером и продюсером. Соединять творчество с продюсированием — скорее необходимость или, наоборот, инициатива?

Мне слово «продюсер» не очень нравится. Я его использую, потому что не знаю аналога. Сразу какие-то неприятные ощущения, но окей, продюсер. Это творческие и организаторские задачи, ты придумываешь что-то, затеваешь, чему-то помогаешь случиться. Мне всегда было интереснее придумывать игры, чем играть в какие-то уже созданные. Что это — режиссура или продюсирование? Не знаю.

Вы производите впечатление человека, который предпочитает сначала сделать, а потом рассказать об этом, и никогда не анонсируете ни замыслы, ни новые проекты, например, в социальных сетях, которые давно превратились в еще один способ общения со всеми сразу. Даже медиа часто берут какие-то новости из сторис своих героев.

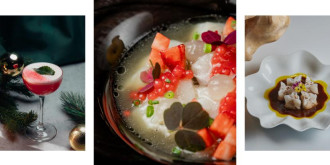

Пользуюсь, когда фильм выходит и хочется об этом рассказать. Мы же когда готовим угощение, не предлагаем перекусить сырыми ингредиентами блюда. Лучше я приготовлю сюрприз и подам его. Если появится проект, предполагающий такое вовлечение, такую форму работы со зрителем, в которой его нужно будет кормить по ложечке, по чуть-чуть, оттягивая, возможно, я буду использовать этот инструмент. Пока нет необходимости. Это, наверное, просто свойство характера. А может быть, это страх во мне говорит: а вдруг ты не сделаешь классный проект, зачем тебе о нем сейчас кричать?

А как смотрите на то, что сейчас успешность друг друга мы часто оцениваем по тому же количеству подписчиков в Инстаграме?

Так даже в театры берут актеров. Инстаграм стал показателем качества.

Страшно от этого?

Скорее странно, но очень естественно на сегодняшний день. Я не работаю сейчас актером, поэтому меня это не очень тревожит.

Не скучаете по возможности оказаться в кадре?

Я испытал эту радость год назад в одном проекте, который пока не могу называть. Это маленькая вещь, которой я рад, и это было очень странно — спустя шесть лет очутиться в кадре. Это было весело, потому что ответственности ноль: только за свои телодвижения в кадре. Приезжать на смену с нулевой ответственностью — приятное и забытое состояние. Ну ладно, не с нулевой, 0,1%. Для меня это было ощущение полета — непривычное и странное. Но пока не возникает желания войти в какую-то продолжительную историю. Нет той истории.