«Здесь был Ося»: что есть и чего нет в музее «Полторы комнаты»

Я отчетливо помню, как в восьмом классе мы ходили на экскурсию в музей-квартиру Федора Михайловича Достоевского. Указывая на кровать в углу комнаты, учительница литературы, преисполненная мрачной торжественности, объявила, что именно на ней умер великий русский писатель. Посещение этой, безусловно, важнейшей точки Петербурга оставило гнетущее впечатление, как и окрестности музея-квартиры. Почти в каждом доме на улице Достоевского располагалось бюро ритуальных услуг, из окон выглядывали новенькие блестящие гробы, стены пестрели объявлениями об «акциях на урны и другие похоронные аксессуары» — в общем, довольно специфическая метафизика пространства.

В другой раз у нас была экскурсия в музей Владимира Владимировича Набокова — учительница литературы редко оставляла нас в покое. Я абсолютно бессовестно опаздывала, класс уже зашел в музей, который и ныне располагается на первом этаже дома на Большой Морской. Я перепутала адрес, зашла в парадную, позвонила в дверь квартиры, которую сочла музеем, и нацепила виноватое выражение лица. К моему удивлению, дверь открыла не суховатая музейная старушка, к которой я мысленно готовилась, а роскошная женщина в не менее роскошном розовом шелковом халате. «Что вам нужно?» — спросила дама. «Набоков», — ответила я. «Здесь его нет».

Свое детство я во многом провела в доме на улице Пестеля, 25, в котором когда-то получила квартиру моя бабушка. Напротив него, через Литейный проспект, стоит знаменитый, ни на что не похожий дом Мурузи, в котором когда-то получили свои полторы комнаты родители Иосифа Бродского. Квартира детства — это совершенно особенное пространство, тем более если она для тебя физически недоступна. Это место, которое существует исключительно в твоей голове, попасть в которое можно только кривой дорогой собственной ненадежной памяти. Как писал сам Бродский: «…телефон, ключ, наше имущество и обстановка — утрачено и никогда не вернется, как будто в полторы наши комнаты угодила бомба. Не нейтронная бомба, оставляющая невредимой хотя бы мебель, но бомба замедленного действия, разрывающая на клочки даже память. Дом еще стоит, но место стерто с лица земли…»

В музее-квартире Иосифа Бродского нет кровати, которую он с большой нежностью описывает в эссе «Полторы комнаты». Большая, роскошная, родительская, любимая всей семьей кровать, на которой спали, читали, принимали важнейшие семейные решения и даже, скорее всего, зачали великого поэта, была предметом семейной гордости, которую не продали даже в самые сложные годы, хотя были люди, настойчиво предлагавшие за нее неплохие деньги. В музее на месте тех самых полутора комнат нет не только кровати. В этом пространстве нет ничего — только сознательная пустота на фоне паркета, дранки, высоких потолков и лепнины. Пустота, отсылающая к невозможности и бессмысленности воссоздавать то, что утрачено навсегда.

Вход в музей отдельный, с торца дома, со стороны Спасо-Преображенского собора. Однажды мы с классом были на экскурсии в этом соборе (детство в Петербурге — это одна сплошная экскурсия). Я не стала заходить внутрь: так как у меня был период подросткового протеста, я не хотела надевать платок, поэтому два часа просидела в садике у собора — на любимой детской площадке поэта. Под этим садиком во время войны находилось бомбоубежище. Мать Иосифа прятала его там во время воздушных налетов в ящике для поминальных записок.

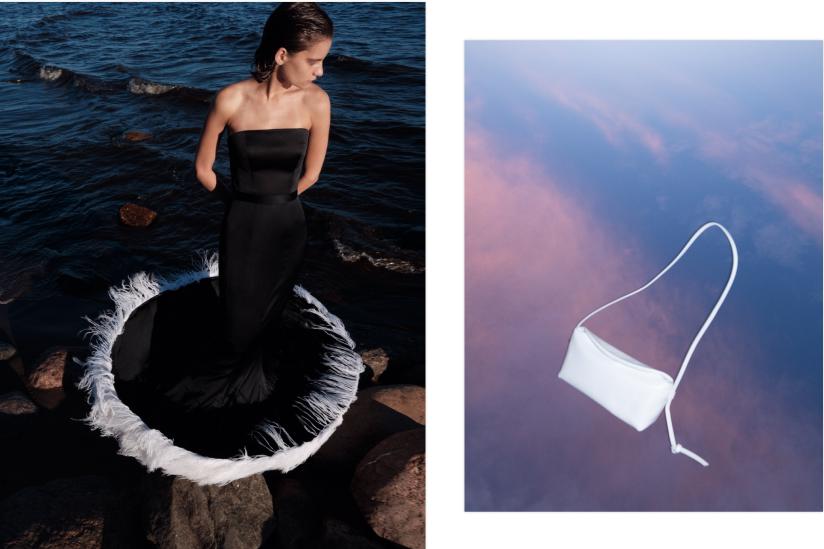

Пространство в мемориальной части музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Вход отдельный, так как создателям музея не удалось выкупить всю коммунальную квартиру, в которой жили Бродские. Одна из соседок, легендарная Нина Васильевна, так и не согласилась продать свою комнату, в которой она прожила всю жизнь, 15 лет самозабвенно выступая в роли препятствия на пути создания музея. В целом ее поведение идеально соответствует словам самого Бродского: «Для нас квартира — это пожизненно, город — пожизненно, страна — пожизненно. Следовательно, представление о постоянстве глубже, ощущение утраты тоже. Все же нация, погубившая в течение полувека почти 60 млн душ во имя собственного плотоядного государства (в том числе 20 млн убитых на войне), несомненно, оказалась вынуждена повысить свое чувство стабильности. Уже хотя бы потому, что эти жертвы были принесены ради сохранения статус-кво».

Легендарные соседки — это тоже особенность местности. В доме на Пестеля у нас была тетя Валя с первого этажа. Удивительная женщина: она все время курила, громко ругалась матом, держала продуктовый магазин и играла в покер. Много позже я узнала, что она родилась в лагере, мама родила ее от коменданта и несколько лет прятала под сценой местного Дома культуры, чтобы ее не нашли и не отобрали.

Зато музею удалось выкупить все остальные комнаты коммуналки и даже квартиру этажом выше, в которой жили Гиппиус и Мережковский. Вторую квартиру теперь даже можно снять и пожить в этом насыщенном с точки зрения литературных влияний доме. Архитектор Александр Бродский, однофамилец, занимавшийся и музеем, и этим пространством, оставил в нем белые стены, финскую печь и постелил старые грузинские ковры.

На первом этаже музея — книжный магазин и бар. Это очень правильно, хотелось бы, чтобы при каждом музее-квартире был бар (в особенности у Достоевского). В других комнатах квартиры — библиотека и помещения, в которых проходят временные выставки, посвященные самому Бродскому, его друзьям, важным для него точкам во времени и пространстве. В сувенирной лавке музея я однажды купила футболку с надписью: «Ниоткуда с любовью». Слово «ниоткуда» очень точно описывает эти полторы комнаты. Оно из моего по-прежнему любимого стихотворения — несмотря на то, что в какой-то момент любить его стало немодно, банально и даже пошло, «почитай уже других поэтов» и все в таком духе.

Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне,

как не сказано ниже, по крайней мере,

я взбиваю подушку мычащим «ты»,

за горами, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты

как безумное зеркало повторяя.

Жить с родителями в полутора комнатах не всегда удобно, особенно если ты молодой и темпераментный поэт. Бродский выстроил баррикады из книжных полок и чемоданов в попытке найти уединение. Возвести стену было технически возможно, но нереально: две комнаты их семье было не положено. Поэт небезосновательно опасался, что, построй он стену, об этом сразу же донесет кто-то из соседей, хотя и указывал, что среди всех жильцов (а это 11 человек) в доносительстве была замечена только одна. Тем не менее решение Иосифа работало: «На шкафы я сложил все имевшиеся у нас чемоданы. Их было много; и все же они не доходили до потолка. Суммарный результат походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал себя в безопасности, и некая Марина могла обнажить не только бюст». На полу до сих пор остались следы от этих шкафов.

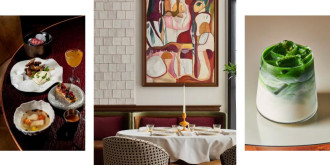

Комната с эркером в музее

Свои огороженные десять метров Бродский в шутку называл Lebensraum — от Lebensraum im Osten, одиозной немецкой идеи «жизненного пространства на востоке», обосновывающей желание нацистов занять территорию России. Тем не менее это жизненное пространство для Иосифа играло огромную роль: «...то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал. Если пространство обладает собственным разумом и ведает своим распределением, то имеется вероятность, что хотя бы один из тех десяти метров тоже может вспоминать обо мне с нежностью. Тем более теперь, под чужими ногами».

Теперь ноги, которые топчут заветный Lebensraum, — это, возможно, наши и ваши ноги. И будем надеяться, что эти важнейшие для Петербурга десять метров под ними действительно вспоминают поэта с нежностью. «Здесь был Ося» — и это чувствуется в каждом миллиметре пространства, сохраненного с большой любовью, удивительным вниманием к деталям и заслуженным уважением к памяти.