От уролога до адвоката: как TikTok становится площадкой для экспертов

«Ничто не старит сейчас людей так, как TikTok. Взрослые, это сеть для подростков», — иронизирует в своем Instagram актриса Ирина Горбачева. Однако, согласно статистике, это уже далеко не так: как показывает исследование Mediascope, чаще всего сервисом пользуются люди в возрасте от 25 до 34 лет (25,2% от всей русскоязычной аудитории) и от 35 до 44 лет (19,6%). Проверить данные можно, зайдя в приложение: если раньше на глаза попадались подростки, открывающие рот под диалоги из сериала «Элита» или как один танцующие под трек «Savage» Megan Thee Stallion, то сегодня развлекательные видеоролики чередуются с экспертным контентом. Серьезные и харизматичные женщины и мужчины рассказывают, например, о том, как уменьшить количество конфликтов в семье или сколько алкоголя можно пить в день без ущерба для здоровья.

Лучше, чем сарафанное радио

Причина таких изменений в контенте, конечно, карантин. У одних появилось больше времени на самовыражение, у других возникла необходимость искать новых потребителей своих услуг. Сарафанное радио для многих специальностей уже устарело: даже получив убедительные рекомендации от друга, человек все равно хочет прочитать сторонние отзывы, изучить прайс и увидеть фото работ, если речь идет, к примеру, о косметологе или стоматологе. Instagram, если и дает сегодня такую возможность, то препятствует органическому росту аккаунта. На это указывает врач уролог-андролог Андрей Лычагин, чьи познавательные ролики на медицинскую тему набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев в TikTok. «У меня активно работают обе площадки (более 215 тыс. подписчиков в TikTok и 151 тыс. подписчиков в Instagram — «РБК Стиль»), но Instagram требует финансовых вливаний: таргетированная реклама, оплата таргетолога и SMM-специалиста. А в TikTok на данный момент я не вложил ни копейки, только свой талант».

Талант эксперта заключается в том, чтобы за короткое время донести сложную информацию простыми словами. При этом TikTok-контент врача меняется в зависимости от трендов, которые появляются на площадке (треки, движения или фильтры), и от комментариев подписчиков, которые просят снять ролики на ту или иную тему. «Я все чаще записываю видео голосом, это подчеркивает экспертность. Но также обязательно добавляю шуточные тематические видео: не будем забывать, что TikTok — это прежде всего развлечение и отдых».

На вопрос о том, увеличился ли спрос на услуги с ростом популярности в TikTok, Лычагин отвечает так: «Я андролог, врачей этого направления в Москве можно пересчитать по пальцам, поэтому спрос на мои услуги всегда был достаточно высок. Но я заметил, что как только мой TikTok перевалил за 100 тыс. подписчиков, меня стали узнавать на улице, в магазинах. Это лишний раз доказывает народность приложения».

Игра в фишки

Органический рост аудитории в TikTok зависит от того, попадает ли авторский контент в так называемые «реки» — категорию с самыми популярными видео платформы. Для этого, как объясняет сам TikTok, необходимо выбрать определенное направление и развиваться в нем, продемонстрировать свой талант или особенность, а также не бояться быть смешным. О важности наличия собственной «фишки» говорит и счастливая обладательница 13 млн подписчиков в TikTok (а также статуса друга модного дома Dolce & Gabbana) 20-летняя Дина Саева: «У меня, допустим, есть образ сладкоежки. И каждый раз, когда я выкладываю видео со сладостями, они [подписчики] меня узнают и сразу начинают писать, лайкать. Нужно найти свой образ и сделать так, чтобы он был индивидуальным, чтобы тебя ассоциировали с ним».

Так, пластический хирург Heartman Clinic Зураб Меладзе, набравший популярность благодаря своим видеорассказам, записывает ролики на однотонном ярком фоне, используя «трендовую» музыку и вооружившись принтованными шапочками, масками и очками. «90% моих видео попадает в рекомендации. Я думаю, это происходит потому, что все темы моих роликов весьма важные, но преподносятся живо и интересно, с юмором. Не каждый специалист готов на это, потому что переживает за свой статус и репутацию. Я же с радостью иду на контакт с аудиторией, могу посмеяться над собой, не боюсь пробовать новое».

«Много просмотров набирают видео, снятые на горячие темы — те, которые у всех на слуху. При этом формат может быть достаточно однообразным: я просто стою на фоне красных жалюзи на своей кухне и делюсь знаниями. В дальнейшем планирую экспериментировать с окружением, если будет такая возможность», — комментирует сомелье Арсений Нецветаев, за время карантина набравший почти 245 тыс. подписчиков в TikTok. Судя по статистике аккаунта, «горячие темы» — это видео о том, как правильно открыть игристое, почему в процессе нельзя пользоваться саблей или ножом и можно ли пить шампанское стоимостью от 150 до 350 руб.

Нецветаев признается, что изначально не хотел устанавливать TikTok — тоже думал, что в соцсети сидят исключительно подростки. Завести аккаунт убедила жена, которая занимается наращиванием ресниц и использует платформу для дополнительного продвижения и поиска новых клиентов. «До конца не было понятно, будет ли контент, связанный с алкоголем, интересен аудитории платформы. Но уже после публикации первого ролика стало ясно, что она не ограничивается детьми школьного возраста», — объясняет сомелье.

Взрослые — детям

Многие TikTok-эксперты ориентируются не на взрослую, а как раз на молодую аудиторию. Это как правило педагоги, для которых она является целевой. Математиков, физиков, химиков и биологов в соцсети уже очень много, поэтому им приходится бороться не только с алгоритмами, но и друг с другом. Энергичной легкой подачи информации на злободневные темы здесь недостаточно — приходится делать все эксцентрично, громко, при помощи загадок, игр и стихотворений. Именно к последним обратился 70-летний кандидат наук, репетитор по физике и математике Николай Милованов. Он зарифмовывает информацию о том, каков импульс фотона и сколько радиан в развернутом угле («Пи-пи-пи радиан!»), так, что она заменяет в голове студентов треки Клавы Коки и Моргенштерна. Об этом свидетельствуют восторженные комментарии под видео с тысячами, а иногда и миллионами просмотров: «Если бы у меня был такой учитель, я бы набрал на ЕГЭ по математике больше проходного балла», «Здорово, что есть педагоги, которые умеют перестраиваться на современный лад», «Гениальный преподаватель, на парах точно никто не спал».

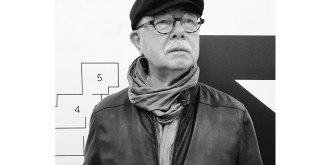

«Про TikTok я узнал на курсах по онлайн-репетиторству. И хотя я всегда чурался социальных сетей, потому что они пожирают время, на этот раз не только создал аккаунт, но и быстро записал и опубликовал здесь свои первые видео. Благо, это оказалось достаточно просто. Помощи у учеников просить не пришлось, — рассказывает Николай Павлович. — На данный момент мои ролики в общей сложности посмотрели более 8 млн раз. Многие пользователи перешли из TikTok в Instagram, в котором я тоже учусь работать. Число Instagram-подписчиков выросло от нескольких десятков человек до 6 тыс. Разве это может сравниваться с сарафанным радио?»

Репетитор по математике Евдокия Бобрецова объясняет темы подписчикам посредством сказок-загадок. При этом считает важным общаться на их языке: часто ролики начинаются с фраз «Напрягают проценты? Лови инфу», «Разберем одно из самых стремных заданий» или «Изи объясняю материал, чекайте». Насмешек и непонимания со стороны тинейджеров, которые уже давно перешли на новый уровень сленга, преподаватель не замечает. Комментаторы делятся ответами на задачи, просят помочь в их решении, а также отмечают приятный голос и добрые глаза преподавателя.

Адвокат Татьяна Грибанова выбирает не столько тон и формат подачи информации, сколько темы, релевантные для молодежи. В своих видео она рассказывает о том, со скольки лет можно купить вейп, обязаны ли продать несовершеннолетнему безалкогольное пиво и могут ли родители забрать у ребенка подаренный телефон. Часто темы находят автора сами благодаря подписчикам: по словам Грибановой, «публика активно дает обратную связь, делится своим опытом и благодарит за предложенные правовые механизмы решения проблем».

Акт альтруизма

Цель развития аккаунта у адвоката больше альтруистическая, чем коммерческая: «Часть населения России обладает правовой безграмотностью. Поскольку ее формирование необходимо начинать с 9–10 лет, я поняла, что могу сделать это через TikTok без особых усилий и временных затрат и, соответственно, помочь снижению количества правонарушений. В этом я вижу свою миссию. А больше клиентов адвокатам всегда приносило сарафанное радио».

Монетизация аккаунта не является приоритетом и у стоматолога Федерального медицинского центра Росимущества Ирины Горшеневой, которая в свободное от работы время показывает, как газировка влияет на зубы, как быстро сделать щетку чистой, как удаляют ретинированную «восьмерку» и как правильно ухаживать за брекетами. «Я слышала о TikTok, но не задумывалась о том, чтобы завести аккаунт до тех пор, пока весь мир не закрыли на карантин. Мне надоело сидеть без дела и я задала вопрос: "А чем я могу быть полезна?" Ответ не заставил себя долго ждать, — рассказывает врач. — Дело в том, что многие проблемы людей идут из глубокого детства: страх, незнание, неумение, не рассказали, не показали, не научили. Поэтому я помогаю детям, подросткам и взрослым следить и правильно ухаживать за зубами на ранних этапах, чтобы в дальнейшем лечение не требовало гигантских сумм».

Предъявите ваши документы

Вопрос, возникающий у тех, кто со скепсисом относится к соцсети и уж тем более к стоматологам, урологам и адвокатам, раздающим бесплатные советы в ней, — как эксперты доказывают свою компетентность и нужно ли это аудитории TikTok. «Наверное, не нужно. По крайней мере, у меня ни разу не просили документов, подтверждающих квалификацию и образование. Всю информацию сегодня можно узнать из поисковиков: интернет хранит все официальные данные о специалистах», — объясняет пластический хирург Зураб Меладзе. При этом он подчеркивает, что не консультирует людей по вопросам заболеваний, а рекомендует врачей, к которым им стоит обратиться.

В интернете можно найти публичную информацию не только о врачах, но и о юристах. Об этом рассказывает адвокат Татьяна Грибанова, которая однажды сама наткнулась в TikTok на некомпетентного специалиста: «Популярный адвокат рассказал, как спрятать деньги от приставов, но не предупредил, что в ряде случаев это влечет уголовную ответственность. В этом плане онлайн не сильно отличается от офлайна: везде есть ответственные и хорошие специалисты и те, кто готов слепить продукт на скорую руку со всеми вытекающими из этого последствиями».

В свою очередь, уролог-андролог Андрей Лычагин считает, что, несмотря на доступность и прозрачность информации о специалистах, важно всегда держать подтверждающие документы под рукой. «Мои дипломы и сертификаты закреплены в Instagram, их может увидеть каждый. В TikTok такой функции, к сожалению, нет, поэтому я высылаю ссылку по запросу. Если брать в пример наших американских друзей, то все врачи с большой аудиторией в TikTok имеют верифицированные аккаунты. В России синюю галочку получают только звезды эстрады. Но я веду переговоры с представительством соцсети. Для меня важно иметь доверие со стороны новых зрителей».

На вопрос о том, как соцсеть защищает аудиторию от некомпетентной информации, а иногда и откровенно вредных советов, представители TikTok Россия ответили так: «TikTok стремится поддерживать безопасную и благоприятную атмосферу внутри своего сообщества. В то время как пользователи могут открыто выражать свои идеи и мысли, нашими правилами запрещено размещать дезинформацию, включая контент, который может вводить в заблуждение относительно методов лечения, нанести вред нашему сообществу или широкой общественности любым другим способом. Такие видео удаляются. Мы также побуждаем пользователей и организации присылать нам жалобы на любой контент в TikTok, который вводит в заблуждение, используя специальный функционал в приложении».

Что касается «синей галочки», то ее действительно получают только знаменитости и популярные креаторы. По словам представителей TikTok Россия, «верификация в приложении служит подтверждением того, что автором аккаунта является определенная личность». Возможно, в дальнейшем правила изменятся и безопасность контента станет еще более приоритетной, чем зрелищность. Ведь чем больше сила (ежемесячное число активных пользователей TikTok уже составляет 20,2 млн человек), тем больше и ответственность.