Зачем идти на биеннале современного искусства в музее Уитни в Нью-Йорке

В коллаже использованы работы Брайана Белотта, Даниэля Линд-Рамоса, Вангечи Муту, Александры Белл

Уитни не просто Музей американского искусства, это его главный музей. И Whitney Biennial не просто самая главная и самая старая в Америке выставка современного искусства (первая прошла в 1932 году), это настоящая выставка достижений этого их хозяйства, попасть на которую — это примерно как выиграть соцсоревнование. В этом месте думаешь, что сейчас тебе предъявят что-то пламенно-протестное, что-то, как написал важный американский арт-критик Холланд Каттер, Occupy-style, учитывая то, как накалена американская жизнь сейчас, какой колоссальный политический раскол переживает Америка. Ничего такого не происходит. При том, что все слова — diversity, racism, colonialism, refugee, immigrant, violence и прочие, — которые разрывают сегодня американское общество на части, тут произнесены и за каждым объектом тут есть какое-то из этих слов. И это как раз абсолютно ожидаемо. А вот что неожиданно, так это практически полное отсутствие всякой агитации, плакатности и вообще прямого алармизма. Все драматичное, амбивалентное, трагичное, травматичное и ироничное, фрустирующее и прочее содержание плотно упаковано в формально изощренную, сложную и трудоемкую арт-работу.

Две молодых женщины, два молодых куратора Уитни — Руджеко Хокли и Джейн Панетта — сделали свою работу так классно, что перед глазами публики предстало тщательно устроенное, продуманное и рассчитанное, как французский регулярный парк, арт-шоу. И это их настоящая победа на фоне той истерически взвинченной интонации, которая сейчас захлестывает Америку.

Новый стандарт

Биеннале занимает 5-й и 6-й этажи музея, спускается на 3-й, а на 1-м, прямо над билетными кассами, висит роскошное многоцветное знамя Джеффри Гибсона, составленное в технике пэчворка из прямоугольников с надписями типа «his story», «her songs», «she makes», «their votes», «thay want», как карта разнонаправленного коллективного американского сознания в его нынешнем турбулентном состоянии.

75 художников участвуют в нем в этот раз. Чтобы их выбрать, кураторы посетили более 300 студий. Принцип определения «американскости» примерно таков: если ты немец, но живешь и работаешь в США, — ты американский художник, если, напротив, ты американец, но живешь и работаешь в Берлине, — ты тоже американский художник. Участники биеннале происходят со всего мира — от западно-украинского Львова до города Луиза в Пуэрто-Рико, — описания их этнической принадлежности комбинируются не то что из двух, но иногда из четырех слов, три четверти из них моложе 40 и большинство еще не мелькает на арт-рынке, не продается на потоке. Как отметили все, степень инклюзивности тут такая, которую еще невозможно было представить 10 лет назад, и теперь это новый стандарт для Уитни.

В этом новом инклюзивном стандарте, в этом этническом, расовом, гендерном и географическом разнообразии можно, конечно, увидеть и результат позитивной дискриминации, которую у нас принято ругать даже больше, чем феминизм и #MeToo, но кумулятивный эффект этой выставки, стилистический и концептуальный, показывает и доказывает, что если есть видение, то все работает, все складывается в картину современной сложности и многозначности. И за ней, за этой картиной, за тем, чтобы понять, как работают принципы этого нового мира, сюда тоже стоит прийти.

Придумать форму и сказать о политике

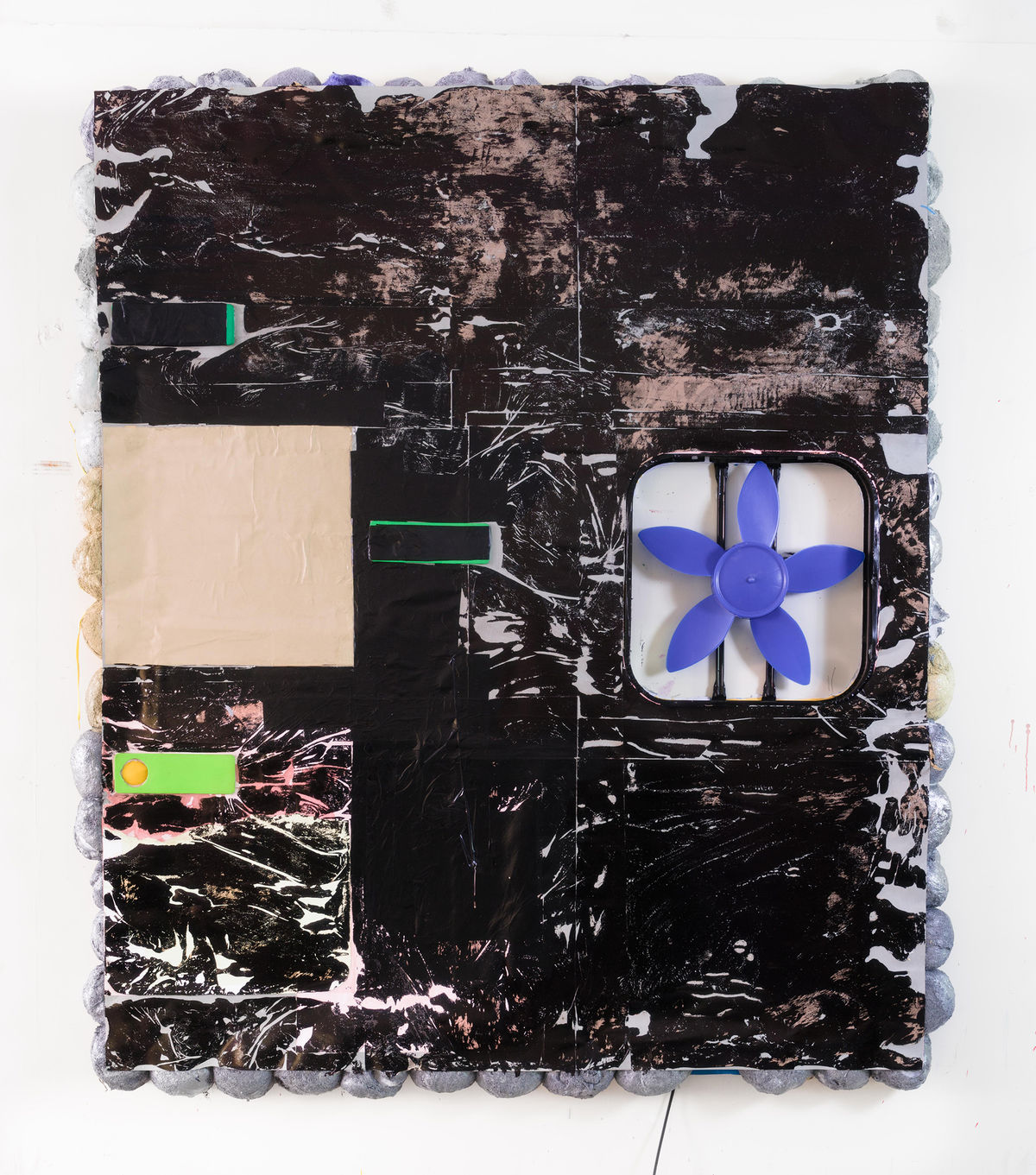

Современное американское искусство постоянно говорит о политике — к такому выводу придет каждый, кто будет внимательно ходить по этим залам. Но для человека, чуждого американским реалиям, тут, конечно, нужно внимательное чтение экспликаций на стенах или кураторская экскурсия. Потому что практически все, что сейчас показывают в Уитни, действительно можно воспринимать сугубо эстетически. Можно ходить по этим галереям и смотреть на фактуры и приемы, всяческие метаморфозы того и другого. Тут все увлечены формальными задачами: первое, что отмечаешь, это как кропотливо, как изобретательно все художники работают с материалом, из которого сделаны их вещи, как вообще важен выбор материала в современном искусстве. И эти материалы самые ординарные — те, что окружают художников в их повседневной жизни; чем они обыденней, тем лучше, ничего исключительного тут нет, как нет ничего особенно технологичного, и практически никакого диджитала. В этом тоже особенность нынешней биеннале, которую отмечают все, сравнивая ее с предыдущей, — она получилась такой hand made, это просто песнь во славу ручного художественного труда.

Если подняться на 6-й этаж (а биеннале лучше осматривать именно так, сверху вниз), сразу направо от лифта видна довольно примечательная штука: статуя, собранная из кокосов, палок, веревок, старой керосиновой лампы и синего брезента. Ее сделал Даниэль Линд-Рамос — тот самый пуэрториканский художник, который живет в меленьком прибрежном городе Луиза и сделал из всего того, что буквально лежит на его заднем дворе. То, что это дева Мария, понимаешь довольно быстро, еще не прочитав названия «Maria-Maria»: по груди, сделанной из кокосов, по короне, сделанной из какого-то старого мешка, расшитого бусинами, но главное — по синему хитону, сделанному из брезента, которым накрывают поврежденные и ветхие здания. Этим же синим брезентом затянуты многие дома в его родной Луизе вот уже два года со времен урагана Мария — одного из самых сильных в истории Пуэрто-Рико, снесшего пол-острова и убившего три тысячи человек.

В тот момент, когда ты это узнаешь, сразу вспоминаешь визит на разрушенный остров Дональда Трампа и понимаешь, что дома в Пуэрто-Рико до сих пор стоят затянутые вот таким вот синим брезентом, спрятанные под ним без всякого ремонта, — вот откуда плащ. Так трогательная, изобретательная и остроумная скульптура сразу расширяет свой смысл, и этот синий брезент плаща девы Марии становится единственным покровом для страждущих, которые оставлены в одиночестве справляться с тем, что сделал ураган Мария.

Рядом одна из тех немногих тут работ, которые довольно прямо говорят о политических темах — насилии, расовой предвзятости, провалах правосудия. Журналист Александра Белл взяла так называемое дело любительницы бега в Центральном парке 1989 года, когда группа афро- и латиноамериканских подростков была обвинена в изнасиловании белой женщины. Все они провели в тюрьме от 7 до 13 лет, пока не выяснилось, что обвинение ошиблось. Белл берет газетные полосы за 10 дней — с 21 апреля по 1 мая 89-го, — делает их фотокопии и развешивает на стене, зачерняя части страниц, выделяя маркером куски текста, размывая пикселями лица, и показывает, какую вакханалию устроила пресса с крупными планами лиц подростков и заголовками типа «Teen Gang», «Joke for Teens», «Rape a Laughing Matter». Заканчивается все страницей рекламы, озаглавленной «Bring Back the Death Penalty», подписанной и оплаченной Дональдом Трампом.

Возникающее здесь имя нынешнего президента США не упоминается в экспликации ни к одной из работ на этой выставке, и даже у Александры Белл присутствует только на фотокопии газетной полосы.

Оставшись сугубо художественным событием по силе высказывания о современности, в том числе социального и и политического высказывания, биеннале при этом оказалась очень внятной. И ее художественный статус не изменил даже скандал, которому посвящено вполне пропагандистское видео Triple-Chaser лондонской арт-группы Forensic Architecture. Оно показывает историю гранат со слезоточивым газом Triple-Chaser, которые использовались против гражданских лиц на американо-мексиканской границе. Их производит компания Safariland, основатель которой — Уоррен Б. Кандерс — входит в попечительский совет музея Уитни, и когда все это всплыло, начались протесты. Одну из петиций подписала куратор биеннале Руджеко Хокли, другую — почти половина участвующих художников (Кандерс, кстати, пока остался на месте). Но устроители биеннале не стали использовать пиар-потенциал этого скандала.

Выбрать материал и вспомнить историю

Они также отказались от еще одного очевидного хода — зрелищности в ее массово-понятном виде, которой тут практически нет. Зато много тонкой и сложной почти ремесленной ручной работы. И то, как в нее вплетаются, иногда в самом прямом смысле этого слова, большие темы американской истории, и стало одним из самых мощных эффектов этой экспозиции. Сквозь прозрачные текстильные коллажи Эрика Н. Мака, который исследует пространство между модой и изящным искусством и работает, в том числе, с лауреатом LVMH Prize Грейс Уоллес Боннер, просвечивает история американского юга. В центре его воздушного Proposition: for wet Gee’s Bend Quilts to replace the American flag — Permanently вдруг замечаешь кусок с датой 1776, отсылающей к возникновению звездно-полосатого флага, и тогда становится понятно ее название. Gee’s Bend — это маленькая и довольно изолированная черная коммуна в Алабаме, где женщины поколение за поколением делают лоскутные стеганые одеяла, quilt, которые признаны буквально национальным достоянием. Большинство из них ведет свою родословную от рабов, и вот именно работой этих квилтеров и предлагает Мак заменить американский флаг.

В целом мысль, что нужно вспомнить то, что было в прошлом предвзятого, расистского, репрессивного и вообще плохого, чтобы не повторять это в будущем, — не нова; то, что это повторение, этот регресс пугает именно сейчас — довольно очевидно. А вот то, что для каждой эмоции, переживания, заботы, тревоги и прочего нужен свой конкретный материал или комбинация материалов, в чем и состоит аутентичность, — довольно оригинально.

Например, поверхность работ Троя Мичи издалека выглядит абстрактной, а вблизи оказывается переплетением полос из нарезанных страниц старых порножурналов или журналов мод, где есть фото черных мужчин. С этой плоскостью он работает, как с холстом или доской, то есть наносит на нее краски. В результате поверхность получается многослойной и причудливой, и на ней Мичи рассказывает историю zoot suit. Так называли костюм с высокой узкой талией, широкими плечами, лацканами и брюками, который стал своего рода униформой черных музыкантов в предвоенном Гарлеме, Детройте, Чикаго, — эти костюмы тут видны, если присмотреться к нарезке. За ним стоял месседж, обращенный к белым: «Мы не можем позволить себе вашу моду, но мы можем создать свою». В 1943 году случилось так называемое восстание zoot suit: группа белых военных атаковала черных мужчин в zoot suit якобы потому, что во время военного дефицита они непатриотично расходовали слишком много ткани на свои костюмы. Фактически же в этих беспорядках был именно расистский смысл, потому что zoot suit носили, в основном, черные и латино.

Поверх этого Мичи рассказывает свою собственную историю — историю цветного парня, который родился и вырос в Эль-Пасо, Техас, который не показывает публике свое лицо, его называют человеком-невидимкой. Отсылка к роману Герберта Уэллса вплетена в эти полосы, и эти горизонтальные и вертикальные границы — расистские и ксенофобские — для него вполне реальны. Так многослойная поверхность отражает многослойное содержание — и да, на расстоянии выглядит чистой абстракцией.

Самая дальняя галерея на 5-м этаже с видом на парк Хай-Лайн отдана Брендану Фернандесу. Он описывает себя как бывшего канадско-кенийско-индийского балетного танцовщика, который сейчас живет в США и занимается искусством. И эта его hiber nature, его сложная самоидентификация совершенно соответствует тому, что мы видим: на черных ковриках стоят предметы, которые выглядят, как минималистичные орудия пыток, и которые на самом деле предназначены для балетных упражнений, а в центре — структура, напоминающая строительные леса. Вечером пятницы, а также днем в субботу и воскресенье, тут появляются балетные танцоры и устраивают перформанс, а все остальное время слышен стук пуант по полу.

Это идеальное пространство, практически замок красоты, тоже выражает гражданскую позицию артиста. Брендан называет это место open queer space, где можно переписать классический балет для современного мира, где партии предназначены не только для белых этуалей/премьеров с каноническими телами. Да, тут можно пожать плечами и сказать «Come on», если бы, например, не нынешний шум вокруг черной Русалочки и черного агента 007. Гибридность — важное слово не только для Брендана Фернандеса и его работы, но и для музея, в который она помещена, и для мира, который за окном этого музея. На этот гибридный мир, в котором нет больше никаких простых определений — ни людей, ни событий, ни явлений, — где все пришло в движение и охвачено скрытым или открытым напряжением, где не дано предугадать, как отзовется даже самое невинное слово, современные американские художники смотрят с меланхолической рефлексией, но эта рефлексия проникает и захватывает сильнее, чем любой пафос.

Новая скульптура

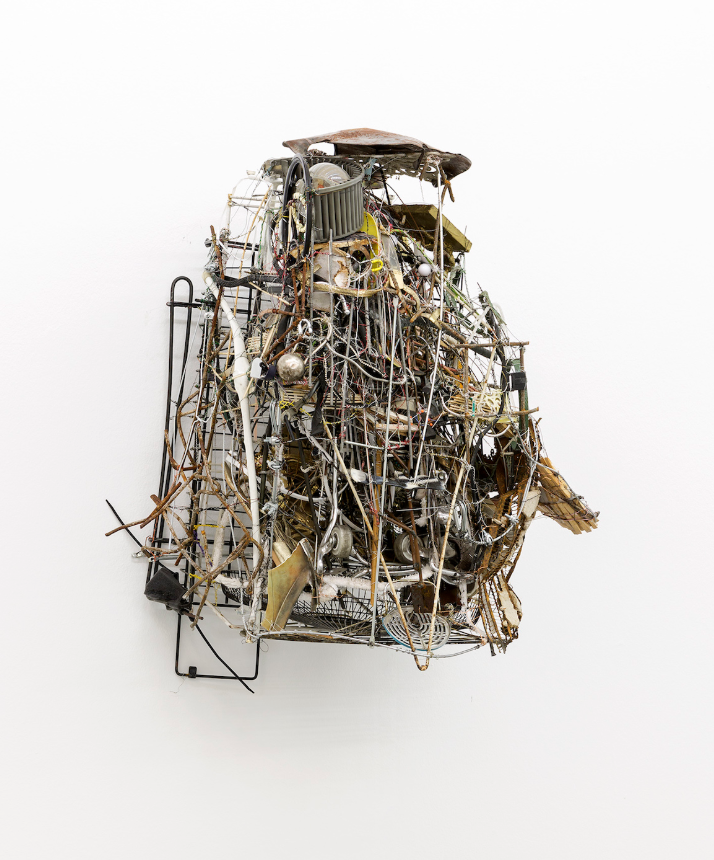

Судя по Whitney Biennial 2019, главный жанр современного американского искусства — это скульптура, причем в расширительном толковании. Она действительно переживает расцвет, и про скульптуры на этой биеннале можно было бы написать отдельный текст, в котором нужно было бы упомянуть Вангечи Муту и ее архаических богинь из глины и веток, Мэттью Анджело Харрисона и его запаянные в дымчатые резиновые панели африканские археологические объекты и детали современных машин, женщин-куполов Симоны Ли, получившей Hugo Boss Prize — 2018 и открывшей сейчас параллельную выставку в музее Гуггенхайма, и, конечно, Раген Мосс и ее биоморфные штуки из полихромного пластика, напоминающие прозрачные подвешенные туши (мы в Митпэкинге, да), внутрь которых она помещает пару глаз, несколько сердец или что-то совсем загадочное, — и они могут пугать и тревожить, а могут радовать и веселить. А еще дивной красоты и медитативной силы скульптуры Роберта Биттенбендера, сделанные словно в пункте приема металлолома из частей старых двигателей, мотков проволоки, рам, цепочек и колечек, переплетенных с поразительной причудливостью. Ну и непременно хлам Брайана Белотта, вмороженный в лед и помещенный в холодильник.

Но здесь мы просто скажем про главный объект этой выставки, который занимает террасу 6-го этажа. И то, что его вынесли наружу, совершенно закономерно не только из-за его размеров, но и потому, что тут главный зрительский аттракцион (без спойлеров!), и он чересчур эффектен для всего остального пространства. Речь о Procession Николь Айзенман. Это организованное скопление антропоморфных и зооморфных фигур разной степени эксцентричности, среди которых узнается вся история западной живописи: персонажи «Сада земных наслаждений» Босха, «Мыслитель» Родена, даже яркие металлические животные Кунса.

Весь этот западный музей куда-то переезжает, а в центре стоит на четвереньках фигура какого-то снежного человека. Тут много иронии по поводу культурных институций и совсем нет социополитического контекста и подтекста, да даже чего-то просто злободневного. Однако тот же Холланд Каттер, упомянутый вначале, говорит о фигурах Procession: «Если погрузить их в грузовик и провести по Вашингтону, их оскорбительно-комическая диковинность может перекричать любого кандидата в президенты». От себя добавлю: это могло бы сработать не только в Вашингтоне.

Два маленьких совета:

1. Побродите среди фигур Procession хотя бы пять минут, чтобы увидеть главный аттракцион.

2. Если есть время, придите сюда дважды: первый раз просто ходите и смотрите, ничего не читая, а второй — прочитав накануне каталог и внимательно изучая все, что написано рядом с работами. Это классное упражнение.