Художник Леонид Цхэ: «В Петербурге нельзя по-настоящему писать цветную живопись»

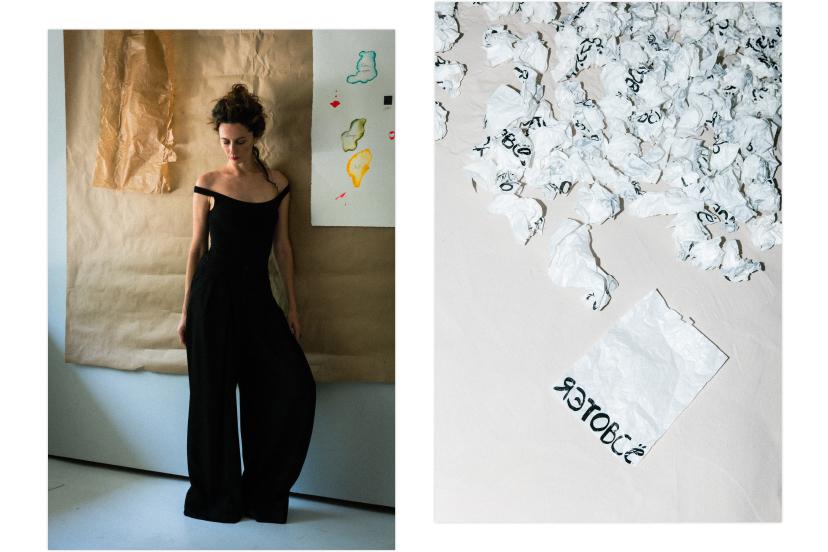

Леонид Цхэ на фоне произведения «Без названия», 2020

Кажется, что с Леонидом Цхэ было бы очень приятно дружить: он держится тепло и доброжелательно, разговаривает открыто и заинтересованно, будто твой старый знакомый, а совсем не именитый художник, участник культовой петербургской команды «Север-7», преподаватель петербургской же Академии художеств, а теперь еще и ученик Манфреда Штумпфа во Франкфурте, поэтому и говорить с ним легко и о серьезных делах, и о житейских обстоятельствах, а вместе с тем и о личной дисциплине, активности в социальных сетях, веселых десятых годах и удивительных практиках «Север-7», а также о любви к большому формату и диалоге с классиками. Сейчас экспозицию работ Леонида Цхэ разных периодов можно увидеть на персональной выставке художника во VLADEY Space.

Во многих интервью вы рассказываете, как влияют место и время на те работы, что вы делаете. Какое влияние оказали Оффенбах и Франкфурт, где вы сейчас учитесь?

Институт, конечно, повлиял. Но занятий я пока посетил немного: с немецким у меня беда, с английским тоже. Два года назад, когда я поступил, я только начинал изучать немецкий на уровне A1 и не мог посещать семинары или какие-то еще занятия, где нужно как-то общаться. Зато не пропускал занятия с натуры: все было прямо как у нас в академии — обнаженные модели и очень быстрая смена поз. Это немного другая школа, скорее модернистского рисунка, чем академического. Рисунок здесь строится иначе — сначала формируются кругами объемы и сочленения. Это было интересно. Плюс сейчас еще были уроки концептуального рисования — линиями, и это добавилось в копилку способов говорить на пластическом языке. И среда влияет очень сильно — это вообще другое место. А на живопись ведь влияет все: общение, контекст, цвета… Воздух другой, свет другой, цвета другие.

Про цвета очень интересно! Стало ли больше черного или, наоборот, меньше?

Черный больше встречался в Петербурге: там я создал целую черно-белую серию. Даже поэт Николай Кононов писал именно про низкий местный свет и особенности горизонта, которые приводят к тому, что в Петербурге нельзя по-настоящему писать цветную живопись, здесь гризайль как-то более уместна, будто бы более правдива. А в Германии все по-другому.

Стали ли вы с годами более послушным студентом, чем были в Петербурге?

Я и в Питере был послушным студентом, а преподавателем — совсем нет. Здесь такого нет: все более свободно, ты сам выбираешь, что будешь изучать, какие занятия посещать. Есть определенный план, но конкретику ты формируешь сам — в отличие от академической системы, где тебя могут выгнать за двойку. Сами студенты выбирают себе профессора, у которого они хотят заниматься — и у профессора нет никакого давления в смысле техники. Здесь все устроено более горизонтально: со стороны студентов случаются публичные обсуждения проблем, претензии к университету — с листовками, требованиями, вывешиванием транспарантов из окон.

Про ваше образование сразу очень много вопросов: вы и преподавали много лет, и теперь, уже сложившийся и известный художник, стали учиться дальше. Почему выбрали этот путь и учиться именно у Манфреда Штумпфа? Интересным образом сложилось, что многие наши художники и живописцы выбрали Австрию и Германию, чтобы продолжить здесь обучение. Ася Маракулина — в Австрии, Мика Плутицкая — в Германии, например.

Так сложилось: Женя Музалевский оказался здесь первый, а потом переехало много художников из Москвы и Петербурга. Поступить было несложно, обучение бесплатное, требований к языку нет — хотя в процессе обучения я должен ему уделять внимание и отчитываюсь о прогрессе в немецком каждый семестр. Думаю, так просто сложилось. А желание продолжать обучение — это желание движения: больше всего на свете мне интересны эксперименты, и новый опыт позволяет двигаться дальше. В том числе образование, оно также перезагружает и дает новые опции для собственного творчества.

Леонид Цхэ

На живопись ведь влияет все: общение, контекст, цвета… Воздух другой, свет другой, цвета другие.

Считаете ли вы себя перфекционистом и дисциплинированным человеком?

С детства я люблю делать только то, что мне интересно, и если у меня есть цель, то я двигаюсь к ней в предельной концентрации — так это происходит, например, в живописи. А что касается изучения немецкого языка, то домашние задания я почти не делаю — он мне очень нравится, но заниматься совсем тяжело.

Как вы думаете, насколько язык и разговор важен для художника сегодня? Кажется, что устройство петербургской художественной среды располагало к концентрации на работе и минимальному стремлению коммуницировать о ней с внешним миром журналистов и галеристов, да и в целом даже со зрителями в своих социальных сетях?

Я тоже так думаю. Наверное, так оно и есть — какой-то петербургский подход. И в «Север-7» тоже так было.

Да, но публичная жизнь «Север-7» складывалась из всех вас вместе, и вы вместе становились очень заметны. У вас происходило столько всего — перфомансы и позирования, что мне всегда хотелось спросить: что самое причудливое вы делали за это время или в какой акции участвовали?

О, там все время были странные позирования. Это было обычное дело: перформативные рисования. А если вспоминать самые запоминающиеся практики, самые первые разы в академии были очень яркими и интересными в контексте этого учебного заведения. Самые ранние перформансы «Север-7» были очень интересны — в рамках тогда еще существовавшего фестиваля Art Prospect на Петроградке. Это время оставило романтичные воспоминания: по-моему, я там жил тогда, и мы во дворе устраивали перформансы. Кто-то обратил на это внимание и сказал, что будет звонить в милицию рассказывать о непотребстве! Мы устроили перфоманс прямо на пустыре, на лужайке перед мусорными баками в странных костюмах, закамуфлированные под мусор и предметы, которые можно встретить в петербургских дворах. Местные жители и прохожие видели это и пугались.

Вы скучаете по этому времени?

Да, наверное, это было самое начало. Я тогда учился в «ПРО АРТЕ», мы организовали «Север-7», я преподавал в академии, устраивал какие-то эксперименты с композицией. Было очень-очень весело.

А как смотрите из точки «сейчас» на свои работы того периода?

Мои работы все время менялись и пересобирались заново, даже рисунки в рамках «Север-7»: то они становились более академичными, но с определенным сдвигом, то все разваливалось, то появлялось что-то новое. Единый вектор развития будет трудно прочертить: каждый новый проект, живописный или рисовальный — это новые вводные, и из них получается что-то новое, без оглядки на предыдущее. Черно-белая серия, например, сильно отличается от тех работ, что были перед этим — больших шестиметровых.

Про вашу любовь к масштабу хочется поговорить отдельно. В одном из интервью вы вспоминали, как Евгений Музалевский вас за них ругал, потому что считал, что никто их покупать не будет — просто не сможет повесить дома.

Мне так удобнее. На большом формате вся история разыгрывается, раскладывается, разворачивается, становится соразмерна телу, и замах кисти происходит всем телом — это мне очень подходит. А вот с маленькими холстами, если говорить о живописи, работает совсем другая моторика — это как будто другая вселенная, все композиционно устроено иначе. Для меня это слишком сложно. Графика такого размера — это уже другой язык, и он для меня возможен, но живопись сотворить не получается.

Повлияло ли место, где вы живете, на выбор темы работ последних лет? Например, в сентябре во VLADEY на Неглинной проходила ваша персональная выставка «Каприччио», представлявшая собой своеобразные оммажи работ классиков?

Все работы этой серии я сделал здесь, в Германии, за последние два года — и они перерабатывают опыт, который я здесь почерпнул, увидел, посмотрел, вдохновился, к нему добавились разные переживания и так далее. Да, я посмотрел много разного мирового искусства, классического в том числе тоже, в разных музеях.

Но это же всего лишь тоже способ... Я могу посмотреть на работы из интереса, как они сотворены, использовать их как какой-то определенный способ высказывания — скорее технический, с опорой на цветовые сочетания и соотношения, способ живописи. Это форма, которая позволяет раскрывать что-то новое. На моих картинах нет ни «Каприччио», ни «Менин», на самом деле я пытался повторить «Менины», но у меня не получается. Гойя — другой художник, у него своя линия, это копировать просто невозможно, да и не нужно. Чем дальше, тем больше я погружаюсь в свою кухню и лабораторию живописи. И мне становится все более интересно там обитать.

А как вы понимаете, что работа закончена? Ведь вы так любите эксперименты, которые всегда как будто бы предполагают продолжение.

Это становится ясно. Она приходит к какому-то не то что законченному варианту, но равновесному и устойчивому — в определенной стадии. Работу нельзя закончить полностью, потому что тогда она окажется чем-то закостеневшим или затвердевшим, она должна остаться подвижной. Но очевидно, что есть какая-то реплика и фраза либо какое-то предложение и у нее есть точка. За этой точкой что-то новое может последовать дальше — новая работа или новое предложение, но это предложение себя уже выразило, и это его конец. Сейчас эту точку я стал находить гораздо быстрее, появилась большая точность в понимании, когда наступает конец. Раньше я много раз мог переписывать одну и ту же картину.

Леонид Цхэ

Вы и работы других авторов видите как развернутое предложение?

У всех это очень все индивидуально, мне кажется. Для меня это и звук, и какая-то мелодия, и предложение, рассказ. Мне интересно за этим наблюдать: художники, занимаясь чем-то похожим — живописью, рисунком, — примерно одинаково в этом движутся. И можно как-то проследить, как мысль воплощается на холсте. С классической живописью это, кстати, гораздо сложнее сделать. Она как бы вот замкнута, находится в себе. Здесь все так индивидуально — но это очень интересно исследовать.