«Я тоже так могу». Сооснователь «Страдариума» — об искусстве ХХ века

Олег Воскобойников, ординарный профессор НИУ ВШЭ, сооснователь образовательного проекта «Страдариум»

Современное международное законодательство предполагает свободное перемещение произведений искусства. Это правило действовало и в США в октябре 1926 года, когда два десятка скульптур Константина Бранкузи прибыли в Нью-Йорк. Таможенники, однако, растерялись: они не обнаружили в представших перед их глазами objects привычных характеристик художественной ценности и выписали счет на выплату 40% декларированной стоимости ввозимого товара. В качестве компромисса спорные предметы получили право свободного въезда на американскую землю, их выставили в галерее Браммера, но в случае продажи пошлина взыскивалась, либо они должны были вернуться в Париж. Известный фотограф Эдвард Стайхен купил «Птицу в пространстве» и, естественно, пошел в суд.

Как годовое рассмотрение этого дела в суде, так и решение судьи Уэйта от 28 ноября 1928 года показательны для истории искусства всего последующего столетия, вплоть до наших дней. Специальные эксперты министерств культуры определяют в каждом конкретном случае, что искусство (не подлежащее обложению пошлиной как культурное достояние), а что конвейер и, следовательно, коммерция. Стайхен и его сторона доказали тогда, что предмет не утилитарен и не «серийный», то есть создан именно художником. Но искусство, возражала другая сторона, вроде бы в той или иной мере подражает природе. Доказать сходство с птицей зрячим добропорядочным участникам оказалось непросто. Отдадим должное американскому суду: он признал, что определение произведения искусства как чего-то подражающего природе, зафиксированное судебным казусом 1916 года, уже не имеет прежней силы и что некая modern school, даже если она нам не по душе, имеет право на существование. В 2005 году одна из 14 версий была продана за рекордные $27 млн.

В 1920-е годы спор не был чем-то неслыханным. «Олимпия» молодого Мане, вдохновленная «Венерой Урбинской», произвела настоящий скандал в салоне 1865 года, потому что раздетая (и узнаваемая!) девушка смотрела на каждого благовоспитанного буржуа словно на своего клиента, только что вручившего ей букет за оказанную услугу. Однако никто не сомневался, что она смотрела с картины. Можно было фыркнуть, отвернуться — и избежать насмешек и косых взглядов. Полвека спустя искусство изменилось настолько, что далеко не во всем, что выставлялось, легко было признать «экспонат». Между тем в салоне или в музее благовоспитанному посетителю следовало уметь себя вести, держать осанку и как-то выражаться по поводу выставленного, не ударить лицом в грязь, не показаться глупцом или невеждой. Даже Пикассо, Кандинский, Брак и Мондриан, которые изобрели новую живопись, не поставили под вопрос факт существования картины, ее предметность, «чтойность». Марсель Дюшан предложил выставить обычный писсуар в 1917 году и снес последний бастион, совершил революцию, не беря Зимнего дворца. Теперь нужно было думать не о том, что должен или не должен изображать художник, а о том, что есть искусство, если искусство — все что угодно. И существует ли оно вообще? И если да, то в каком виде оно должно предъявляться?

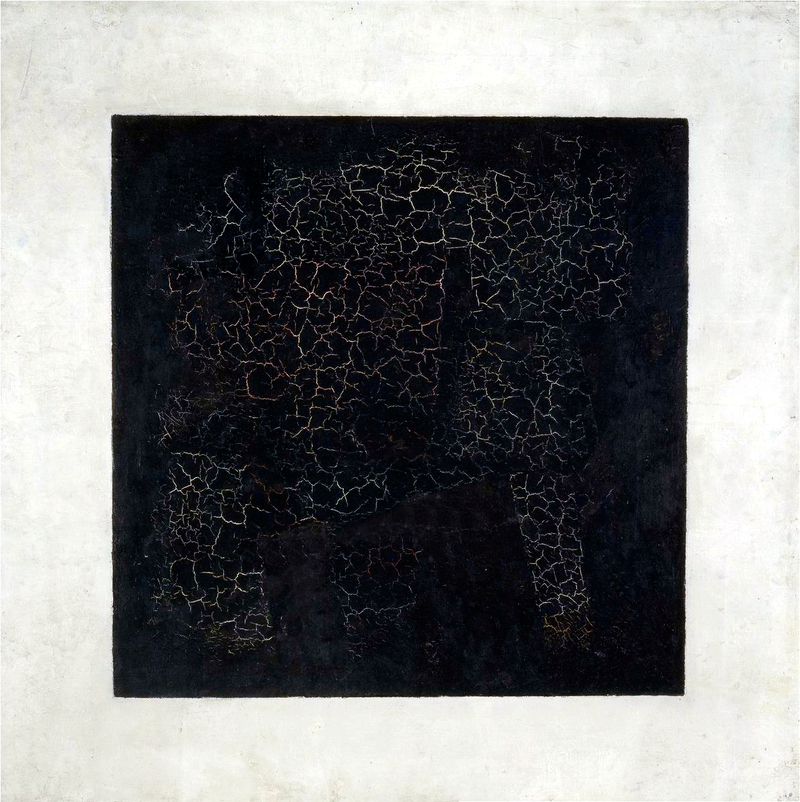

Подобной «дичью», нарочитой грубостью, беспредметностью ХХ век многих ставит в тупик, в том числе, естественно, меня. При всей его близости к нам, он одновременно и слишком далек, и слишком велик. В школе история XX столетия проходится бегом, на последнем дыхании, перед выпускными экзаменами. Чтобы осмыслить и описать его как целое, нужны то ли талант Эрика Хобсбаума, то ли безжалостная и горькая ирония Элиаса Канетти, попытавшегося, как он сам выразился, «схватить свое столетие за горло». На выставке искусства ХХ века с непривычки недолго задаться вопросом, при чем здесь искусство, или заявить, что «я тоже так могу». Стоя перед «Черным квадратом», политик может со всей ответственностью заявить, что предпочитает «реализм», — и пойдет в соседний зал, к Герасимову: там он хотя бы узнает собственных предшественников.

Приемы описания и анализа памятника, которым учит классическое искусствознание, либо дают сбой, либо попросту неуместны: что скажешь о «Черном квадрате»? Что это черный квадрат на белом фоне и что, как мы узнаем от гида, «фон» и «сюжет» покрыли не понравившуюся Малевичу кубофутуристическую композицию, пылившуюся в мастерской? Присмотревшись, мы действительно обнаружим какие-то цветные пересекающиеся геометрические фигуры, со временем проступившие сквозь асфальтовую черноту из-за неудачного эксперимента с красками. Нам, конечно, помогут заявления автора о «первоформе», о том, что «Черный квадрат» — его «самая беспредметная работа». Малевич был разговорчив. Но перед нами — только черный квадрат на белом фоне, да еще и растиражированный затем самим же творцом супрематизма. Помимо реставрации, полотно, ставшее одним из символов современного искусства, если не всего модерна, потребовало размотать целый клубок обстоятельств и авторских мистификаций, прежде чем картина, что называется, прояснилась. Вполне вероятно, что художнику, искавшему посреди войны свой путь к бессмертию, попросту хотелось спародировать «Битву негров в темной пещере» Поля Било (1882), и лишь волею судеб шутка стала манифестом.

Казимир Малевич. Черный супрематический квадрат. 1915

В подобное нелепое положение нас поставит целый ряд крупнейших мастеров прошедшего столетия, от Пита Мондриана и Марка Ротко до Лучо Фонтаны и Барнетта Ньюмана. Чтобы научиться описывать, понимать и любить (!) живопись XX века, нужен свой язык и особая оптика. Пригодится ли Генрих Вельфлин, с его «основными понятиями» и противопоставлением Ренессанса и барокко, с его римскими дворцами и виллами, когда возьмешься описывать бионику, хай-тек или деконструктивизм Фрэнка О. Гери и Захи Хадид? Или деконструктивизм постройки (что уже оксюморон, ведь постройка по определению конструкция) логичнее осознавать в категориях деконструкции логоса Жака Деррида? Возможно, мы, наследники ХХ столетия, живем в эпоху оксюморонов.

В крошечном итальянском городке Риола, гордящемся присутствием на карте, в 1970-х годах построили церковь в честь Вознесения Девы Марии по проекту Алвара Аалто, одного из крупнейших зодчих XX века. Таких железобетонно-стеклянных «Нотр-Дамов» в мире немало, в том числе в Европе. Но здесь, посреди апеннинских холмов, между Болоньей, Пизой и Луккой, на берегу речки со скромным названием Рено (так итальянцы называют Рейн), эта модернистская церковь смотрится особо. Иному любителю классических «красот» она покажется неуместной, если не пощечиной общественному вкусу.

Ее экстерьер — бетонная коробка с «парусной» крышей и с бетонной же колокольней. Ее интерьер зиждется на четырех гигантских трапециях, отдаленно напоминающих «чудовищные ребра» собора Парижской Богоматери, те контрфорсы, которые мы все так любим, вслед за Мандельштамом. Сквозь ленточное остекление крыши неф залит солнечным светом. Православная икона «Богоматерь Знамение» и скромный крест над алтарем — вот и все украшение.

Прекрасно продуманная акустика заставляет это царство звучать ничуть не менее гулко, чем готический собор. «Чуден вельми звонностью и пространством», сказал древнерусский хронист о московском Успенском соборе, построенном итальянцами в Кремле. Я скажу то же об этом финском храме на итальянской земле. Искусство ХХ века — удивительное приключение, в котором не стоит себе отказывать.