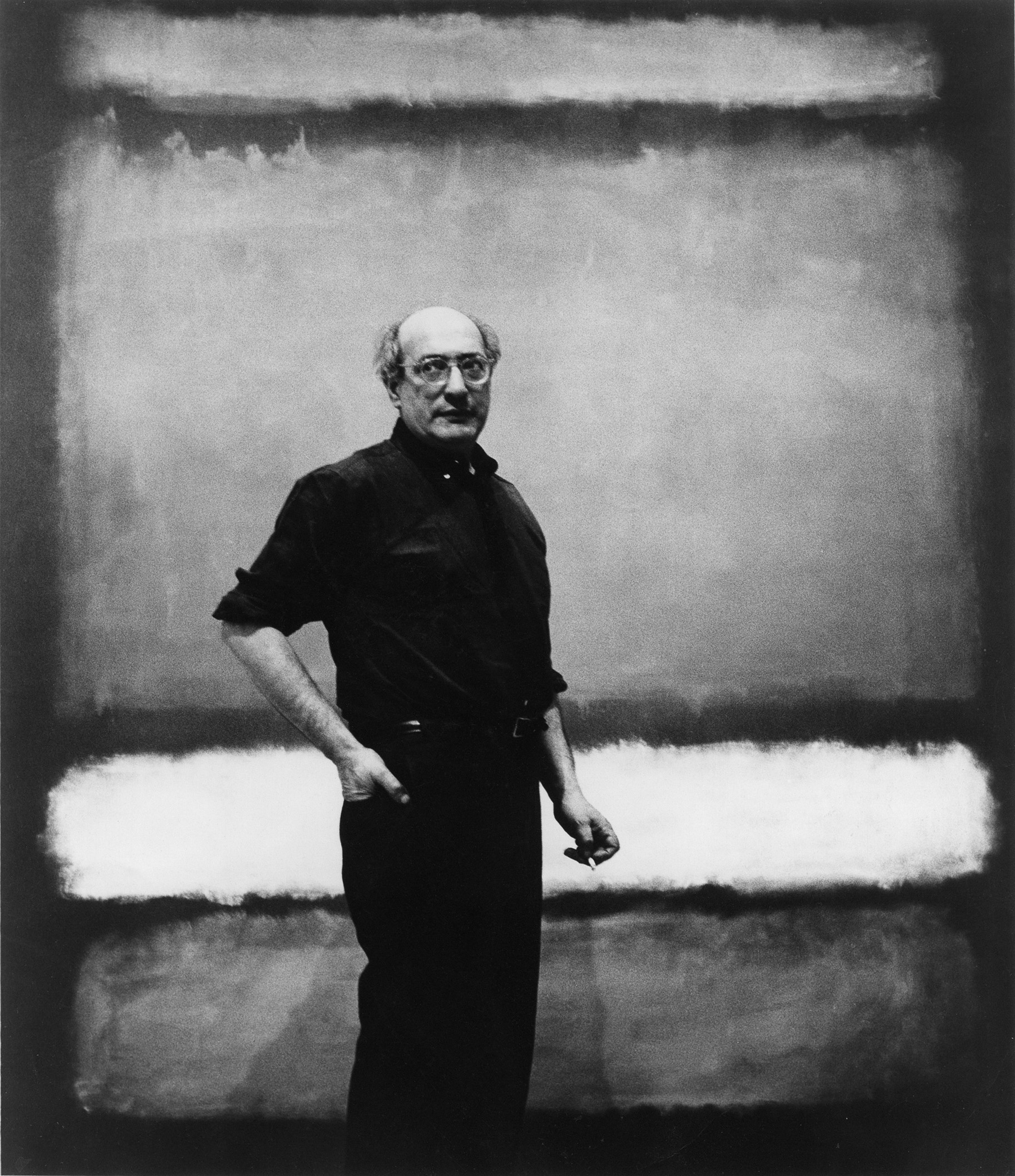

Почему нужно ехать на выставку Марка Ротко в Вену

«Страх смерти, боль и фрустрация, кажется, самые крепкие связующие нити между человеческими существами, и мы знаем, что общий враг куда лучше спаивает энергии, чем общий позитивный конец», — говорил Марк Ротко, объясняя содержание своего искусства. Короткое определение для всего этого у него тоже было — «драма». И в том, что его цветовые поля выражают именно это — «трагедию человеческих обстоятельств» (тоже его определение), — не остается никаких сомнений, если только вы видели их вживую.

Непосредственное взаимодействие тут особенно важно, потому что абстрактный экспрессионизм Ротко очень зависит от своей ауры, если использовать знаменитый термин Вальтера Беньямина — одного из важнейших теоретиков модернизма, — ощущение уникальности произведения искусства, его подлинности и вписанности в большую традицию, которое дается нам только здесь и сейчас, в момент встречи с ним в пространстве и времени, и исчезает в репродукции.

На открытии выставки в венском Музее истории искусств сын Ротко, Кристофер, произнес речь, ни разу не употребив беньяминовский термин, но все, что он говорил, было, по сути дела, посвящено именно ауре — то есть тому, как взаимодействовать с картинами Ротко и что скрывается зрителю в процессе. Кристофер, которому в год смерти его родителей было 6 лет (Ротко покончил с собой 24 февраля 1970 года, а его жена Мелл умерла через полгода от гипертонии, у обоих была сильная алкогольная зависимость), практически не знал своего отца, но, окончив Йельский университет и получив степень по психологии, занялся наследием отца, написал о нем книгу и сейчас активно участвует в управлении этим наследием. Он работал над этой выставкой вместе с куратором модернистского и современного искусства KHM Джаспером Шарпом.

Открывая выставку, Кристофер Ротко попробует объяснить феномен своего отца: «Живопись — это сцена человеческих переживаний и столкновений. На этой сцене нет никаких материальных героев, только сырые чувства, выраженные честно и прямо, — иногда с почти брутальной силой, иногда более мягко. Эти чувства, переданные с помощью лишь базовых элементов цвета и формы, находятся в постоянном взаимодействии, иногда в гармонии, иногда в столкновении и практически всегда, как и реальные эмоции, перемешаны до состояния амбивалентности, которая постоянно подсвечивает наш мир. Нет черно-белого Ротко, как, подозреваю, не так много черно-белого в наших собственных жизнях».

Собственно, это содержание не менялось на протяжении всей карьеры Ротко, а вот его стиль — то, каким языком Ротко это содержание выражал, — менялся радикально. И, надо сказать, что неизменность первого захватывает так же, как изменчивость второго. Посмотреть и на то, и на другое — в этом, собственно, и есть смысл путешествия в Вену.

Венскую выставку сравнивают с другой большой ретроспективной Ротко, которая проходила в 2008 году в лондонском Tate Modern. По объему они примерно одинаковы, но если та была сосредоточена на позднем Ротко (что неудивительно с учетом их Rothko Room, где хранятся 9 панно для Seagram Building), то эта — нет, не сосредоточена на раннем, но уделяет ему довольно беспрецедентное место. И тут не только один из самых завлекательных зрительских аттракционов, который венская выставка предлагает, но и, по сути дела, секрет ее очевидной зрительской успешности.

Этот первый зал определенно был важен для Джаспера Шарпа. Он курирует современное искусство в музее, который обладает одной из самых выдающихся коллекций старых мастеров в мире, и заканчивается она примерно 1800-м годом. То, что он делает в КНМ, так или иначе должно учитывать этот факт, более того, на нем и основываться. И его последние проекты — прошлогодний The Spitzmaus and Other Treasures, сделанный режиссером Уэсом Андерсоном и его партнершей Джуман Малуф, и The Shape of Time очень современно с этим историческим контекстом обращаются (и создают очень современный медиаэффект). Занимаясь выставкой Ротко, Шарп, конечно, тоже его использовал — и устроил ее европоцентрично.

Во время своих четырех европейских путешествий Ротко не бывал в Вене, но видел коллекцию Kunsthistorisches Museum на выставке в Metropolitan Museum в 1950 году. Про это нам сообщают тут же, на стене, как и про то, что этот его «Автопортрет» 1936 года написан под влиянием автопортретов Рембрандта, которого он обожал, и повторяет не только его колорит, но даже и характерную рембрандтовскую позу со сложенными на груди руками — как на «Автопортрете» Рембрандта, который висит тут же, в соседнем крыле.

А вот тот «Портрет Мэри» 1938–1939 гг. повторяет позу и цвет платья со знаменитой «Аллегории Живописи» Времеера — тоже отсюда, из Kunsthistorisches Museum. И зритель, не только пытливый, но вообще любой, может и должен пойти и посмотреть и на Рембрандта, и на Вермеера (а по дороге и на их коллекцию Брейгеля, чего уж там) — и увидеть, насколько Ротко, которого, как и всех нью-йоркских абстрактных экспрессионистов, принято считать порвавшим с европейским искусством, был на самом деле тесно с ним связан.

И первый, ранний фигуративный зал служит этому даже лучше, чем зал, посвященный панно для Seagram Building, про которые, в принципе, известно, что весь проект был придуман Ротко под влиянием архитектуры флорентийской библиотеки Лауренцианы Микеланджело, а их сумрачный багрово-коричневый колорит — это фрески виллы Мистерий, которые Ротко увидел в Помпеях. И когда в этом зале читаешь историю про то, как в Пестуме, при осмотре храма Геры, итальянские гиды спросили Ротко, не собирается ли он расписать храм, и он ответил: «Скажите им, что я расписывал греческие храмы всю свою жизнь, не понимая этого», уже видишь за Ротко всю великую европейскую традицию от Эллады до Парижа и той же Вены.

Зрительский же аттракцион состоит в том, что, когда вы открываете дверь, на которой написано «Mark Rothko», вы этого самого Марка Ротко — такого, к какому привыкли, — собственно, не видите. Весь первый зал посвящен его раннему, фигуративному периоду — и со стен на вас смотрит местами Сезанн, местами Эдвард Хоппер, местами Жоан Миро, местами Джакометти и Де Кирико, а местами даже Пикассо. Главный вопрос, который буквально висит тут в воздухе, — очень обывательский, но все равно волнующий, — как, каким образом, при каких обстоятельствах и по каким законам произошел этот скачок? Как из этого безусловно одаренного, но все-таки недо-Миро или недо-Джакометти получился гениальный Ротко?

И самое захватывающее в том, что процесс этого превращения происходит здесь и сейчас, буквально перед вашим глазами: к концу первого зала появляются мультиформы — разной степени деформированности фигуры постепенно распадаются на отдельные цветовые пятна, возникает характерная для Ротко многослойность, когда цвета накладываются друг на друга, неровно, с проплешинами и размытыми границами. А потом, в первой картине следующего зала, написанной в 1949 году, пограничном для Ротко, эти пятна начинают сливаться в отдельные плоскости — причем кажется, что можно даже заметить их движение. И так зритель видит сам момент возникновения живописи цветового поля.

Наблюдать, как за клише «творческая эволюция» открываются реальные художественные процессы — это то переживание, ради которого, собственно, люди и идут в музей. И тут оно максимально хорошо продумано, подготовлено и организовано.

Весь следующий зал, посвященный раннему классическому периоду Ротко, состоит из череды отдельных комнат-выгородок, где висит по одной картине, перед которой, в идеале, должен стоять один человек, как того и хотел сам Ротко. Картины 50-х годов — яркие, экспрессивные, испускающие сияние и, как сказал про них Кристофер Ротко, «приглашающие тебя внутрь». Анфилада, из них выстроенная, где за каждым поворотом навстречу вам сияет новый цвет (это самый многоцветный период у Ротко), работает как психоделическая труба, откуда зрители выходят в состоянии легкой эйфории. Особенно, учитывая очень приглушенный и очень рассеянный свет, повторяющий тот свет, который сам Ротко считал идеальным для своих картин и который установлен в Rothko Room, сделанной в галерее Tate Mоdern по его собственным указаниям. Все вместе работает как простой, но очень эффектный прием.

В следующем зале срабатывает тоже простой и эффектный прием: резкая редукция колорита к охристо-бурым, багровым и темно-красным тонам, которая происходит у Ротко во время работы над панно для ресторана Four Seasons в небоскребе Seagram Building. Небоскреб был спроектирован Мисом ван дер Роэ и его учеником Филипом Джонсоном, который и заказал в 1958 году Ротко настенные панно для нового тамошнего ресторана. Панно эти, нарисованные Ротко в количестве примерно 30 штук, в ресторан так никогда и не попали, художник вернул деньги и отказался от заказа, а панно были распределены между тремя музеями: лондонским Tate Mоdern, вашингтонским National Gallery of Art и токийским Kawamura Memorial Musem of Art. В Вене показывают семь из них — те, что из Вашингтона (он и личные коллекции дочери и сына Ротко, Кейт и Кристофера, — главные источники этой выставки).

К последнему, четвертому залу зритель уже введен в определенное состояние, которое так характерно для созерцания живописи Ротко и которое он сам культивировал, создавая ницшеански-мистериальную атмосферу вокруг своих картин и заявляя, что, стоя перед ними, люди должны плакать. Плакать или не плакать, но в последнем зале с поздними, большими черно-серыми картинами Ротко зрители регулярно впадают в некоторый транс. Там, в этом последнем зале, кроме всем известных больших темных картин, которые принято называть «депрессивными», есть еще один маленький сюрприз. Это полотна, написанные в 1969 году акрилом на бумаге, небольшого формата в нежных оттенках детского голубого, пыльного розового и светлой сиены. Их, как считает Джаспер Шарп, обычно просто не берут во внимание, рассуждая о депрессивности позднего Ротко, потому что они не вписываются в шаблон. Как бы то ни было, но очевидно суровость и глубина поздней живописи зримо работают на тот самый эффект, с которого мы тут начали, цитируя Кристофера Ротко: эти картины способны актуализировать внутреннюю драму зрителя или вообще открыть эту драму для него самого со всем гуманизмом, на который способна великая живопись.

Два важных замечания. Во-первых, то, как устроена эта вставка — ретроспективно, с хронологическим переходом от одного этапа к другому, — делает ее очень friendly для зрителя, и эта наглядная эволюция, зал за залом, становится как бы его открытием, его собственным эстетическим трофеем, который кураторы дают ему возможность обрести. И во-вторых, все эффекты, которые здесь есть, они очень естественные, следующие из всего того, что мы знаем о Ротко, и потому не утомляющие. Их здесь никто не форсирует, особенно не выпячивает — и с этой точки зрения она тоже очень friendly. Следует из этого ровно одно: ретроспектива Ротко в KHM важна и интересна не только фанатам художника, которых настоящая армия, но и всем, кто пытается открыть для себя в искусстве некий источник эмоций, переживаний, эндорфинов, знаний о мире или о себе. Это, конечно, не Брейгель, и модернизмом у нас охвачены не такие широкие слои населения, как старыми мастерами, но по силе впечатления вполне можно сравнить — до 30 июня.