Пианист Алексей Любимов: «Для людей искусства никаких приказов нет»

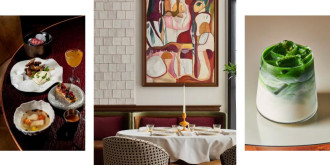

В творческую биографию пианиста Алексея Любимова уместилось такое количество музыкальных интересов, что даже само их перечисление вызывает некоторое восхищенное недоумение и предположение о наличии в распоряжении Алексея Борисовича каких-то лишних тайных часов. Основатель «Альтернативы» и других ставших не менее легендарными для города и страны фестивалей, исполнитель музыки американских минималистов в момент, когда об американских минималистах ходили разве что далекие легенды, коллекционер старинных клавишных инструментов, сооснователь факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории, музыкант, считающий, что не нужно устраивать на концерте «салатное» исполнение из разных эпох, и, наконец, человек, продолжающий чутко, живо и с неподдельным интересом реагировать на происходящее вокруг. В среду, 13 апреля, его выступление в ДК «Рассвет», состоявшее из исполнения вокального цикла украинского композитора Валентина Сильвестрова «Ступени» и Экспромтов австрийского композитора Франца Шуберта, было прервано сообщением о том, что здание заминировано. Через два дня, в пятницу, музыка под его пальцами заиграла вновь. В «ГЭС-2» прошел первый концерт из проекта «Настройки», в рамках которого Алексей Любимов исполнил на фортепиано Érard 1848 года произведения Моцарта, Шопена и Бетховена, вступившие в диалог с нашей общей действительностью. С нее начался и разговор, который состоялся за несколько часов до выхода музыканта на сцену.

Наш разговор еще несколько дней назад начинался бы совсем иначе, но вмешалась действительность. Ваш концерт в ДК «Рассвет» был прерван. На смену Шуберту пришло сообщение о том, что здание заминировано и всем необходимо покинуть зал. Другими словами, в одну эпоху — музыкальную — ворвалась другая, имеющая приметы нашего времени. Музыкант должен быть к такому внутренне готов?

Музыкант должен быть не только готов ко всему, но также оставаться внутренне в своих чувствах, реакциях и концентрациях очень обостренным и чутким ко всему, что происходит. Не только пребывать в своем состоянии исполнителя, но и воспринимать. Со мной случались подобного рода события, когда во время исполнения гас свет или просто даже концерт снимали, отменяли. Я такие вещи воспринимаю как события жизни и просто стараюсь себя вести так, чтобы это не повредило музыке, потому что считаю, что в этот момент все пространство — исполнитель музыки, исполняемая музыка и слушатель — создает некое целое, которое нельзя позволить разбить каким-то форс-мажорным событиям, какие бы они ни были. Ну, конечно, если не падают бомбы, после чего все разлетается в пух и прах. Хотя мы знаем из истории и такое, что гибнет здание, тонет «Титаник», что-то еще экстремальное происходит, но музыкант остается на своем посту.

В момент игры, в момент расцвета эмоций и той самой внутренней обостренности вы почувствовали опасность?

Я действительно воспринял все очень обостренно, как момент ложной наводки, какой-то, возможно, провокации, но в любом случае я не воспринял это предписание — покинуть зал — как нечто диктующее всем. Я счел необходимым просто не прерывать музыку. Именно это и объединило аудиторию, меня и даже тех полицейских, которые там были, и они, в общем, послушно дослушали до конца Экспромт, хотя и не весь концерт. Пострадал бедный Шуберт. Я считаю, что в таких экстремальных случаях исполнитель не должен терять присутствие духа и должен понимать ситуацию не со стороны испуга или страха, не со стороны подчиненности. Он должен быть над ситуацией. Вот мой принцип.

Давайте поговорим об этом чувстве объединенности? Она ведь тоже разная бывает.

Безусловно, объединенность объединенности рознь. Люди могут быть объединены идеями, чувствами и даже приказами. А для нас — людей искусства — никаких приказов нет. Наша арена действий — сфера интеллектуального и культурного пространства. И здесь никаких принудительных приказов просто не может быть. Мы объединены по принципу добровольного, любовного, настоящего присутствия в той сфере, которая абсолютно позитивна для всех. И музыка в данном случае служит средством этой объединенности. Она вообще служит средством коммуникации, а не декоммуникации. И поэтому ощущение мгновенной коллективной поддержки меня тут же пронзило, когда я продолжил играть после возгласа про необходимость остановить концерт. Я понял, что зал сейчас ждет. Может быть, бессознательно, но ждет. Пошли какие-то токи, и это нельзя было упустить. И какую-то вторгшуюся, чуждую силу, по-моему, зал просто отодвинул в сторону, и мы были в одном пространстве. Я считаю, что это взаимная поддержка, которая важна, просто чтобы противостоять… не важно чему — агрессии, чему-то навязываемому, силе, которая не считается с культурой, с моралью и с какими-то эстетическими принципами. И в данном случае, на тот момент победила эта наша сплоченность в музыке. Финал, конечно, вы знаете: концерт был в итоге прекращен. Я перешептывался с полицейскими и спросил: «На сколько обстоятельства задержат концерт?» Они сказали: «Мы должны привести собак, это 15 минут». Там на видео видно, что я с ними разговариваю. Но это ни к чему не привело, собаки приехали вообще к полуночи, и, к сожалению, концерт оказался незавершенным. Но слушатели ждали на улице, а потом все сидели в кафе, обсуждали все вместе событие в каком-то положительном смысле, а не с чувством горечи, подавленности или побежденности. Нет, совсем этого не было.

В последние два почти месяца многие из нас мучаются вопросами, можно ли продолжать жить обычную жизнь, гулять, ходить в музеи, на концерты. Эта ситуация и это единение как будто бы стали своеобразным внутренним ответом для многих? Как вам кажется?

Я задумывался: в ситуации, что мы имеем за последние два месяца, стоит ли играть вообще концерты? Потому что очень многое просто поставлено под знак вопроса. Имеем ли мы моральное право играть прекрасную музыку, не думая о происходящем? Вернее, мы все время думаем о происходящем, но помогает ли то, что мы играем прекрасную музыку, или это просто мешает? И все-таки и я, и мои коллеги продолжаем играть. И мне кажется это необходимым, потому что для людей в моменты жизненных обострений музыка — это островок спасения. И для душ, и для работы интеллекта, и для понимания, что есть, кроме этой реальности, еще и другой мир, в котором нет времени, нет материальных парадигм, а есть совершенно другие идеальные принципы творчества, событийности. То есть искусство — это вообще сфера духа и сфера творчества, и оно никак не может быть сопоставлено со сферой разрушения. Хотя и в искусстве были разрушения и разрушительные моменты, и это тоже принадлежит к искусству, но это происходит именно внутри него самого. То, что мы играем концерты, это восстановление чего-то разрушающего, что проходит по жизни, по всем людям.

Я счел необходимым просто не прерывать музыку. Именно это и объединило аудиторию, меня и даже полицейских.

И, получается, происходит та самая коммуникация, а не декоммуникация, как вы сказали.

Исполнители — это антенны. Композитор — антенна, которая что-то собирает, что ему приходит от его вдохновения, и он, записывая свою музыку, передает эстафету исполнителю. А исполнитель улавливает и передает публике. У публики же тоже своя антенна, которая воспринимает. Это все очень важно. Надеюсь, я не говорю как-то мистически, это вполне реально. (Смеется.) Возвращаясь к контексту времени: мне кажется, нужно массой и силой происходящих событий в сфере искусства противостоять тому разрушительному, что проходит сейчас по нашей истории, разломам.

Контексты окружают и ваш концерт в «ГЭС-2». С одной стороны, это здание с историей, с другой — его собственная новая культурная история только начинается, с музыкальной точки зрения — как раз с вашего концерта. Вновь соединяются эпохи: старинный рояль на сцене зала, в котором учтены все возможные технологические возможности нашего времени и в котором звучит музыка Моцарта, Шопена и Бетховена.

Я очень люблю соединение современного внешнего замысла и наполнения внутреннего историческим. Я выступал неоднократно в музеях современного искусства именно со старинной музыкой. А в музеях, кстати, исторического плана очень хорошо звучит современная музыка. Это все, я бы сказал, бьет гораздо лучше, чем традиционные филармонические залы. Они, конечно, выполняют свою функцию и собирают оркестры, но такие относительно камерные пространства провоцируют на какое-то другое синтетическое восприятие жизни искусства. Мы вообще живем в трудное, но в музыкальном отношении счастливое время. В каком смысле? Мы постепенно обрели музыку всех эпох. Это же то, чего вообще не было до середины XX века. Например, в XVIII веке, во время Гайдна, исполняли только современную музыку, написанную сегодня. Сочинение, написанное десять лет назад, уже считалось старинным, оно было отошедшим. Для нас же старинными оказываются произведения, написанные и век, и два назад. Романтизм — это уже старинная музыка, Шопен — тоже. Историческая, точнее, я бы сказал. Мы знаем, на каких исторических инструментах стоит играть эту музыку, чтобы она звучала так, как звучала тогда, потому что эти инструменты выдают подлинное звучание. Но тем не менее мы находимся на перекрестке разных эпох и очень хорошо это понимаем. То есть мы не можем реконструировать, внедрить этот инструмент в современность, играть в камзолах, не знаю, сейчас уже и во фраках не играют. (Смеется.) Слушатели, мне кажется, более обостренно воспринимают старую музыку, написанную 100, 200, 300 лет назад, в современном здании. Этот контраст действует на обострение исторического чутья, мне думается. Это не контекст, это дисконтекст.

Он запускает работу души?

Если рассчитывать на очень образованную, интеллектуальную публику, которая не воспринимает все как бы так… как кошка, которая ходит по любым пространствам и просто смотрит. Она все-таки знает примерно, в каких эпохах, в какое время это искусство и в каком контексте появлялось. Ведь наше сегодняшнее здание «ГЭС-2» тоже стоит против окружающей среды, как контраст к ней. Здесь создается свой контекст, на этом пятачке на берегу Москвы-реки. Так что очень хочется, чтобы слушатель воспринимал музыку не как какой-то аккомпанемент или фон к тому, что он видит, а чтобы он погружался в нее с пониманием, с предслышанием этой эпохи, с предчувствием того, что исполнитель, музыка требуют отключения, и не просто отключения, а настройки на музыкальный язык середины XIX века. Потому что очень часто мы знаем по современным концертам, что на современных инструментах все играется подряд за одно выступление. Бах, Шопен, Прокофьев и так далее, на одном и том же рояле. И это затирает, смывает контрасты и создает некий усредненный контекст для всей музыки вообще. Применение исторических инструментов сразу направляет на звучание того времени, в данном случае это начало и середина XIX века. Очень не хочется, чтобы мы создавали только «салаты», в которых все намешано.

В этой связи хочется затронуть тему тиражирования классики. Допустим, при звонке в какой-то колл-центр или банк на линии говорят «Подождите минутку» и включают произведение из совсем другой эпохи, но в совсем в другом контексте и качестве…

Ох… Дело даже не в эпохе, это просто некая музыка, там могут быть и Моцарт, и Вивальди, а могут быть какие-то телефонные мелодии. Так, извините, я вас перебил. Вы имеете в виду, что музыка в этих случаях превращается в клише?

Да, но мне кажется, что здесь часто разнятся мнения. Многие музыканты считают, что и замечательно, пусть звучит, например, Бах или Бетховен, может быть, таким образом кто-то об этих композиторах узнает и к ним придет. Но опять же, дело ведь в тех самых контекстах?

Вы знаете, нет, я не считаю, что это хорошо. Потому что эти обрывки, которые представляют собой прежде всего некие запоминающиеся мелодии, не составляют классической музыки. Это только какие-то как бы сказать… то, что выплеснула наша эпоха на поверхность и подхватила как запоминающиеся маячки, не более того. Ведь если мы увидим, допустим, что где-то мигает лампочка с корабля, который далеко, то поймем, что это только лампочка, а корабль-то огромный, и мы его целиком не видим. Так и здесь. Это ослепление легкостью. Все коммерческое использует приманки, и в данном случае с точки зрения восприятия самой музыки эта приманка действует во вред. Лучше пускай ее не было бы, пускай лучше были бы какие-то просто музыкальные заставки. Потому что музыка — это искусство времени, его конструкции, композиторской воли и интеллектуальных чувств — я бы сказал так. Чувства в музыке тоже очень интеллектуализированы. И это длящееся время никогда не будет воспринято слушателем, который слышит обрывочек какой-то мелодии. Он, может, запомнит его, но это, простите, воспитывает попугаев.

Довольно пугающая примета времени, когда массовая культура подхватывает что-то и несет дальше, а по пути ускользают смыслы.

То же самое происходит, когда мы видим на майках, допустим, Ван Гога, какие-то еще выдающиеся произведения искусства, «Мону Лизу». Понятно, что это все стало знаками и к произведению искусства, написанному художником, к его проблемам, к его технике, к его концепту это не имеет уже никакого отношения. Это просто жевательная резинка, и я боюсь, что эта жвачка из музыки и из любых произведений изобразительного искусства — синдром XXI века. Изживется ли он? Боюсь, что нет. Cейчас этому способствуют, кстати, все большие стадионные концерты. Может быть, с великими оркестрами, с великими исполнителями, не важно, но они стремятся к этой многотысячности, стадионности, и это убивает. Потому что и музыка, и изобразительное искусство — все-таки отношения один на один. И что с этим делать, как с этим бороться… наверное, никак, я не знаю.

Вы не раз в беседах и интервью говорили о том, что классическая музыка исчезает. Это тоже примета времени?

Да, и такие проекты — симптом этого исчезновения. К сожалению или нет, но это исторический факт — классическая музыка прекращает свое существование на наших глазах. Есть знаковая книга Нормана Лебрехта «Кто убил классическую музыку?». Началось-то все, кстати, далеко не с XX века, а, как он считает, с Листа и вообще с виртуозов, которые бродили по всему миру и разносили музыку по дешевке. Но все же это не совсем так, там не такие исторические подоплеки. Коммерция брала верх, но тем не менее не настолько, чтобы рушить само произведение. И в XIX, и даже в XX веке произведения так не тиражировались. Само по себе тиражирование убивает. Вот смотрите, сколько исполнителей сейчас? Каждый год нарастает колоссальное количество исполнителей, и кто-то просто не выходит на сцену, потому что их слишком много. Все теснят друг друга, и мы уже начинаем, как насекомые в банке, чувствовать, что пространства не хватает. И несколько гениев будут затерты. Такое количество усредняет качество, потому что публика теряется, она не знает, где высшее, а где стандартное, обычное, она уже не понимает.

Получается, что автор должен не только создать свое произведение, но и придумать, как его донести до публики, добраться до ее внимания.

И вы знаете, тут еще проблема с современной музыкой. Она по-настоящему, в общем-то, большого слушателя не получает. Я имею в виду не рок-музыку или диджеев, конечно, а современную композиторскую музыку.

И музыка, и изобразительное искусство — все-таки отношения один на один.

Потому что широкой аудитории интереснее классика?

Привычнее, я бы сказал. Этот момент привычного уменьшает развитие, желание поиска нового.

А как вы относитесь к технологиям и их развитию с музыкальной точки зрения? Например, электронную музыку они во многом определили?

Историки или историософы давно говорят о деградации мира. Но мы сейчас находимся чуть ли не на пике этой энтропии. И жизненной, и географической, и интеллектуальной тоже. Что с этим делать? Смиряется с этим положением только человеческое быдло, которое принимает все, как есть, не думая. Ну и получается, в общем, что люди живут и живут. А человек, который поднимает в себе такие вопросы, не может не попытаться противопоставить себя этой энтропии, этому разрушению. Но что делать? Или способствовать современному развитию, исполнять еще лучше, еще совершеннее, или искать еще большую аудиторию, или, наоборот, сворачиваться в какое-то небольшое пространство, не хочу сказать — кокон, но какой-то ареал, который отвечает твоим принципам искусства. Я стараюсь быть, в общем, открытым миру и принимаю все технологические новшества, но я не думаю, что это послужит развитию. Это было и в 20-е годы, и сразу после войны, в авангарде, когда только появилась робкая электроника, конкретная музыка, Штокхаузен и всякие другие вещи. Или вот, действительно, с появлением электронных технологий. Любое технологическое новшество вызывает всплеск интереса в мире творчества, и это совершенно замечательно, но тут еще такая проблема. Раньше композиторское… не важно какое, композиторское, исполнительское творчество, творчество импровизатора, творчество джазмена, который играет свою музыку, заключало в себе и основывалось на целом комплексе какого-то внутреннего мира, который был и твоим собственным миром, и миром твоего окружения, каким-то единым.

Технологии отняли этот мир?

Нет, но получается, что технология этот мир не подсказывает, она является просто приемом. А вот как этот прием применить, что из этого получится, это большой знак вопроса. То есть всегда изобретались средства, а каким целям эти средства адресованы… Даже во время электроники, вот этого первого ее развития, в 50–60-е годы, когда открывались новые сферы с новым музыкальным языком, казалось, что это какой-то новый космос. Но этот космос непустой, он наделялся определенной духовностью. Я все время говорю о Штокхаузене, но это действительно один из самых религиозных композиторов в таком очень широком смысле, который искал космос как раз, смыслы чего-то запредельного, а не просто технически удобного или технически интересного и лакомого, не в этом было дело. А сейчас выходит, что техника как бы убивает поиски смысла. Вот это беда современного человека, который потерялся в осмысленности того, что он делает. Это самый, наверное, плачевный показатель нашего времени. Многие из композиторов, может быть, никогда даже не думали, что они что-то такое держат внутри, что соотносится, коррелируется со всем космосом, но ведь это так. И с течением времени люди это понимают. Даже плохой композитор все равно с этим как-то имеет отношения, потому что у него просто появилось вдохновение, он создал что-то, и это уже говорит о том, что он не просто автономное существо, а он существует в огромном контексте соединенности с окружающим. Так вот, будут ли из этого контекста какие-то получаться суммы для нынешних композиторов, а не просто так, что композитор создает и показывает, что он создает, на почве технологии. Потому что интерес к какому-то конкретному изобретению очень быстро уходит.

Иными словами, важно не забывать про историческую память?

Учитывать вот именно эти примеры из других эпох. Вы совершенно правы, есть историческая память, и надо ее нарабатывать, наращивать. В принципе, она неуничтожима, но в каких-то определенных моментах, в определенных обществах она может уничтожаться. И чтобы не впустить это внутрь себя, нужно уметь рассуждать и просто не вестись на то, что вдалбливается медиа, средствами, которым выгодно человека сделать одномерным. Об этом много писалось в течение XX века. Нельзя считать, что то, что делается в данный момент, является конечным и результат является абсолютным. Это все рассудит время, расставит все по местам. Впрочем, кто-то уже не останется к тому моменту, когда оно расставит правильные акценты.