Дина Рубина о взгляде на новую Россию и откровенности в прозе

В издательстве «Эксмо» вышла новая книга Дины Рубиной «Бабий ветер». Предельно откровенная, немного циничная повесть, написанная от лица женщины средних лет. Главная героиня Галина уже четверть века живет в Америке, работает косметологом и, порой, знает о людях гораздо больше, чем им кажется. В письмах она рассказывает некой писательнице о тонкостях своей работы. При этом самой писательницы мы так и не увидим, не услышим ее вопросов. Собранный из писем-ответов монолог Галины и превращается в «Бабий ветер» — повесть «ниже пояса и выше облаков», как говорит сама героиня. Это очень точное определение, которое в равной степени относится и к сюжету, и к читательским впечатлениям. С одной стороны, бывшая парашютистка и пилот теплового аэростата Галина, которая теперь делает клиенткам то модные брови, то «бразильское бикини», побывала и «ниже пояса и выше облаков». С другой, за яркими зарисовками и описаниями почти физиологичными неизбежно скрываются истории о самом главном — о человеческой сущности и о любви. В небольшой по объему повести Дина Рубина вместе со своей героиней делают то, на что у людей в жизни часто не хватает душевных сил, — проходят от телесной «низоты» до самого верха. «Бабий ветер» — произведение о лебединой верности и милосердии, о подлинных чувствах и о Женщине.

Сама Дина Рубина признается, что это новый для нее опыт «близости с читателем и иногда шокирующей, предельной, интимной откровенности», которой раньше она избегала. О том, как и почему она решилась на этот шаг, автор рассказала литературному обозревателю «РБК Стиль» Наталье Ломыкиной.

— Я уже прочла повесть в рукописи, и могу сказать, что «Бабий ветер» — это действительно новая Рубина. Вы впервые впустили читателей в свою творческую лабораторию. Как ваш привычный способ сбора информации превратился в самостоятельную книгу?

— Вы знаете, дело в том, что я всегда пытаюсь найти адекватную форму, когда у меня возникает та или иная тема, тот или иной герой или героиня. Тот жанр, который позволил бы мне раскрыть жизнь, судьбу, взгляды персонажа наиболее полно. И я поняла, что как раз темы хочу затронуть обоюдоострые — можно сказать, от самого низа до самого верха — в этой книге должен быть предельно откровенный разговор, это должны быть письма, причем письма в одну сторону. Но это ведь очень трудный жанр, как это сделать? И вдруг я подумала, боже мой, да что же это я тужусь и что-то придумываю, когда я этим занимаюсь всю жизнь! Я на протяжении долгих лет переписываюсь с необходимыми мне людьми, причем, как правило, в процессе работы они становятся душевно необходимыми.

— Насколько стилистически сложно было придумать Галине ее манеру письма? Обычно в вашем тексте всегда есть насыщенная образами авторская проза и живая речь героя. А в повести «Бабий ветер» полностью весь текст — письма героини.

— Это еще одна сложность. Вообразите себе «Русскую канарейку» — огромный трехтомный труд, который я писала несколько лет. Там была масса сложностей и ловушек, и я их преодолела. Вы не представляете, как тяжело после этого писался «Бабий ветер». Вот письмо одной женщины другой: ровеснице, все понимающей, да к тому же еще и писательнице, которая должна не только понять, но еще и узнать необходимое, а затем преобразить. И она остается за кадром, мы слышим только голос того, грубо говоря, материала, из которого писательница впоследствии что-то такое напишет. Это потом, в конце книги, станет ясно, что она написала даже гипотетическую гибель героини! Но пока мы читаем, для нас это просто письма некой женщины. И я должна была этот язык сделать доступным, бескомпромиссным, потому что это откровенный разговор, да еще и в письмах. И пока я не поняла, что с этим в какой-то мере справилась, я просто не выпускала эту повесть из рук: возвращалась, переписывала… мне было очень сложно.

— Вы и сами признаетесь, что «Бабий ветер» — это новый для вас опыт близости с читателем и что вы прежде всегда избегали такой почти интимной откровенности. Что изменилось?

— Я скажу вам, что изменилось, хотя это очень грустно. Изменилось то, что несколько лет назад ушел из жизни мой отец. Человек очень сурового нрава, очень деспотичный и при этом прекрасный художник. Мой, можно сказать, главный судья. Ушел папа, заболела мама, они уже не могут читать мои книги. Помните, у Давида Самойлова, «нету их, и все разрешено». Появилась некая свобода. Но я не то чтобы никого не стесняюсь. Я стесняюсь, прежде всего, себя, потому что проговорить слово вслух — совсем другое дело, чем помыслить его. Мысли бегут в разных направлениях, иногда очень откровенных, а тут вдруг надо выговорить это на бумаге. И тут я подумала: боже мой, жизнь куда-то катится и неизвестно, сколько там осталось. Давай-ка я поговорю с читателем на совершенно откровенную тему, так, как будто мы очень близки. Правда, вы видите, я все-таки не решилась говорить от своего имени. Я говорю устами своей героини, которой нечего терять, которая ничего не боится и никого не стесняется.

— А могла бы получиться эта повесть, если бы ваша Галина из Киева переехала не в Америку, а в Москву? Была бы такая же свобода разговора?

— Трудно сказать. Для этого мне надо прожить еще какой-то период времени, прикинуть, подумать над этим. Я ведь, в общем-то писала на другой почве — и поэтому героиня получилась такой. Хотя, я думаю, в Москве тоже парочка женщин имеется, самых разных настроений и характеров. Так что все возможно. Москва — это тот же Нью-Йорк по глубине, ширине и невероятной, дикой, насыщенной интенсивности жизни. Дело в невероятных возможностях, которые наше время предлагает женщине. А женщина либо оторопевает от них, либо предается всему этому. Это то, что наш век предлагает женщине — существу, дающему жизнь.

— Мне кажется, тот факт, что ваша героиня живет в эмиграции, открывает перед ней и перед вами более широкий круг тем. Вы ведь впервые затронули очень провокационные вопросы и обсуждаете харассмент и религию, однополую любовь и смену пола, и даже очень страшную тему женского обрезания. Насколько важно было вам высказаться и насколько это удалось?

— Вы знаете, мне вообще важно было высказаться о жизни женщины, ее положении и участи в современном мире. За последние годы у меня накапливалось ощущение от романа к роману, от рассказа к рассказу, что я задолжала Женщине. Как-то я наткнулась в одном из интервью Иосифа Бродского на фразу о том, что предложил женщине XX век (и XXI век, как я мысленно добавила), в чем она должна еще вариться, чего должна еще хлебнуть, чтобы пройти через все это. Ведь, если задуматься, все прошедшие века были ужасны по отношению к женщине. И я, хоть и ненавижу сочетание «женская проза» и всегда ругаюсь, если мне в интервью задают такой вопрос, вдруг поняла, что бог с ней, с женской прозой, а вот с литературой о женщине туговато сейчас. И мне захотелось написать что-то. Я решила из множества эпизодов, множества историй, в которых главная героиня — женщина, составить такую гирлянду образов, женских судеб, из которых будет собираться облик героини. Это происходит в повести постепенно: она рассказывает об одной знакомой, о другой, о третьей, к которой мы едем на Кейп-Код, — и вдруг мы начинаем ощущать постепенно, как где-то внутри, в капсуле нашего впечатления об этой книге проявляется и восстает образ Женщины в самых разных ипостасях (и даже той женщины, которая женщиной не была).

Западный мир слишком долго молчал. Пораженный до основания коррозией так называемой толерантности, он стал слепоглухонемым — он не позволяет себе сказать то, что позволяет себе моя героиня, будучи, как она говорит, «советским человеком с собственной железобетонной камасутрой».

— Да, Мэри-Джонатан — герой особый. Но вернемся все-таки к страшному эпизоду о женщине, которой в детстве сделали обрезание. «Ты, конечно, слышала о женском обрезании? Но видела ли хоть раз то, что остается после него. Я ничего страшнее никогда не видела», — пишет много повидавшая в жизни Галина.

— Да, это один из очень важных для меня эпизодов. Я человек, уже четверть века живущий на Ближнем Востоке. И хотя в самом Израиле этого не может быть — израильские арабы не практикуют этот ужас — я многое слышала. Мне рассказывали много разных случаев, и мне казалось, что нужно кричать об этом. Кричать, как о насилии над детьми, как обо всем том ужасе, что творится на протяжении тысячелетий и никуда не девается, что бы мы ни изобретали и какие бы продвинутые стартапы ни запускали. Это та тема, о которой надо просто вопить. Становишься все старше, живешь все дольше, узнаешь о том и об этом... Ведь когда ты живешь в какой-нибудь Франции, Дании, да хоть даже и в Израиле, где живут люди под сводом законов, ты себе и не представляешь, что происходит в какой-нибудь Кении. А там происходит издевательство над женщиной. Закономерное, на протяжении тысячелетий апробированное, привычное издевательство над женщиной. Об этом надо говорить! Я считаю, мы и так слишком долго молчали. Западный мир слишком долго молчал. Пораженный до основания коррозией так называемой толерантности, он стал слепоглухонемым — он не позволяет себе сказать то, что позволяет себе моя героиня, будучи, как она говорит, «советским человеком с собственной железобетонной камасутрой».

— И она абсолютно права.

— Да. Это человек изначально со здравым смыслом. А мы не можем отрицать, что так называемые советские установки могли грешить чем угодно, но только не отсутствием здравого смысла. Я говорю «мы», потому что выросла в Советском Союзе. И мое советское детство приходилось на то время, когда мы знали, как должна себя вести девочка, как должен себя вести мальчик и так далее. Конечно, бывали самые разные случаи. Например, в романе «На солнечной стороне улицы» есть такой персонаж Маруся — то ли женщина, то ли мужчина — но я и описываю ее с точки зрения героини, которая вообще ничего не может понять, как и мы тогда ничего не понимали. Если бы сейчас мы встретили такое чучело на улице, то, естественно, уже бы понимали, что что-то тут не так и, возможно, эта Маруся стоит в очереди к эндокринологу, чтобы поменять пол, например, и стать не чучелом, а кем-то. Это тоже огромная проблема общества — некоторая часть людей, которые не должны становиться душевными инвалидами и которым надо помогать становиться тем, кем им требуется по природе стать.

— Дина Ильинична, а вам не кажется, что сейчас это становится еще и модным? Я сейчас имею в виду не трансгендер, а принадлежность к сексуальным меньшинствам. У меня иногда складывается впечатление, когда я общаюсь с молодыми людьми, что быть, например, гомосексуалистом человеку просто выгодно, особенно если речь идет о среде творческой. И он вступает в однополые отношения не потому, что это природный зов непреодолимый, а потому, что это модно.

— Это правда, так оно и есть. И в Америке, и в Израиле, и особенно в Западной Европе действительно существует некая мода. Это, конечно, не ново — и в Древней Греции, и в Древнем Риме были целые сегменты общества, где считалось совершенно нормальным и где друзья-мужчины ради выгоды вполне могли пойти на такую связь. Вспомните «Сатирикон» Феллини. И тем не менее на свете существует огромное количество мужчин и женщин, которые никогда бы в жизни не пошли на это просто потому, что они ориентированы на противоположный пол. Но есть ведь люди с набором трансгендерных аномалий — давайте уже назовем это слово «аномалий» — которые должны жить так, как им подсказывает их тело.

Наука, медицина, пластика, гендерные исследования сейчас дают возможность стать тем, кем ты себя чувствуешь. Но, например, израильские больничные кассы дают направление на операцию, только если анализы показывают, что это трансгендер, транссексуал. Тогда это природная аномалия, которая должна быть исправлена.

— Ваша героиня по-человечески всех их жалеет. В ее отношении ко всем, как она говорит, «калекам» проявляется это свойство русской души — сострадание, жалость.

— Именно так. Понимаете, она не может их считать абсолютно полноценными традиционными людьми, которые рожают детей и способны продолжить свой род дальше. Она действительно человек советской закваски. Но тем не менее сострадание — одна из главных черт ее характера. И она совершает в конце поступок если не героический, то отважный. Она фактически обучает человека его полу, к которому он никак не может прибиться.

— Возвращаясь к вопросу о стране, где живет ваша героиня. Если бы Галина теперь была москвичкой, вышла бы она на воскресную прогулку по Тверской? (антикоррупционный митинг в Москве 26 марта — прим. ред.)

— Вы знаете, я бы сама с удовольствием вышла на любую прогулку, пробежку и восхождение на ледник против коррупции. Потому что коррупцией поражен мир, причем все страны. Раньше это называлось по-другому, при Иване Грозном, например, было кормление, сейчас это называется коррупция. Понятно, что когда народу становится совсем невмоготу, он готов или прогуляться, или выйти с кольями, или пойти на приступ Зимнего. И это как раз нормально.

Что до моей героини, она родилась такой, какой я ее видела, и что было бы дальше — я не знаю. Но она отважный человек, по жизни отважный. Прыгать с парашютом и совершать такие вещи, какие совершала она — непросто. Она умный человек, проницательный, бесстрашный в своих суждениях. Прожив четверть века в американском обществе, вот так выражать свои чувства и свое мнение, как Галина... Не знаю, может, и пошла бы.

— В конце концов, она ведь бунтует против того, что кажется ей несправедливым. Например, против абсурдных обвинений в харассменте, которые предъявляют американские клиенты.

— Это да, они просто спятившие на харассменте, да и на многом. Вы знаете, любое общество поражено теми или иными предрассудками. Но вот это современное западное помешательство, сдвиг на харассменте, толерантности... Собственно, мое отношение отлично передает моя героиня. Любую ее фразу можно взять для моего интервью, потому что уж эти-то мысли точно мои.

... для чего я живу, мне и так понятно — я абсолютно семейный человек с детьми, с двумя внуками, со своими житейскими интересами в стране, которой я отдала уже четверть века и в которую сознательно бежала из России, из той России. Но моя душа говорит по-русски.

— Вы очень рано начали писать и публиковаться, и вы автор активно пишущий. Нет усталости от прозы, писательского выгорания?

— Безусловно. Это такой черный человек в моей жизни. Когда ставишь точку и отправляешь что-то в издательство, то спасает только одно — мелкая «работка». То надо верстку вычитать, то объяснить, что такое авторская пунктуация. И это тебя держит на плаву от дикой депрессии, в которую ты сваливаешься, потому что «никогда больше ничего не напишешь». Именно так чувствует твой организм, потому что он истощен и полностью исчерпан. Причем, это ощущение не того самого творческого органа, который находится чуть ниже горла, где-то в груди, а всего организма. Точно так же, как когда работаешь много часов в день, и у тебя болит все. Это психофизическая нагрузка. И любой психолог и психоневролог знает, что ощущения — как будто ты пахал на тракторе 14 часов, физическое истощение. Когда заканчиваешь какую-то большую вещь, да и небольшую тоже, тебе абсолютно ясно, что ничего ты больше не напишешь, ты исписалась и твоя писательская жизнь подошла к концу.

Радует и поддерживает только вышедшая книга в руке. И ты начинаешь ее листать и думаешь: да, это моя последняя книга, зато как ее хорошо издали. Потом спасают поиски по записным книжкам каких-то якорьков, и ты думаешь: «А не написать ли мне что-нибудь такое маленькое, сменить руку — то, что было со мной после «Канарейки»». Представляете себе гигантский «канареечный» труд? И, слава богу, что мне подвернулась идея написать совсем крошечные рассказы — появилась «Медная шкатулка». А вообще это, конечно, ужасно. Очень трудный писательский труд, очень травмирующий.

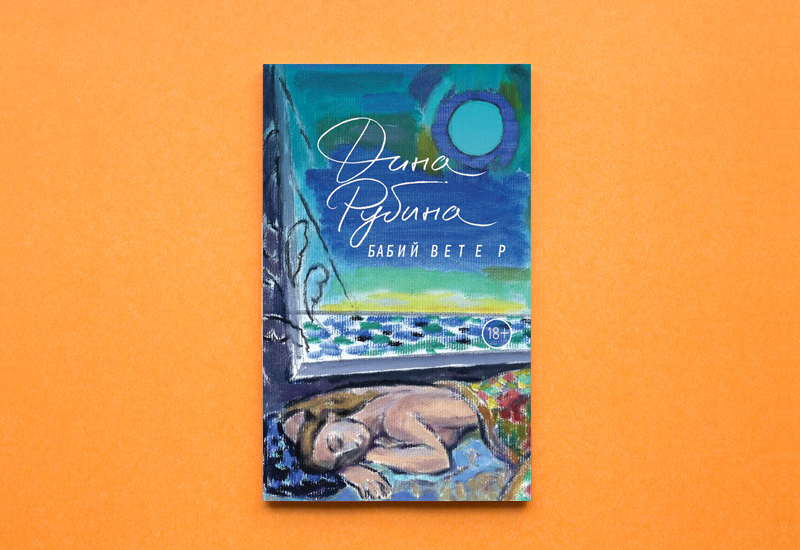

— Радует ли вас «Бабий ветер»? Довольны вы обложкой, версткой?

— Оформлением я не могу не быть довольна, поскольку это рисунок моего мужа и он его написал маслом. Я просила акварельку, но ему все некогда и некогда… И тут он прочитал повесть и сказал: «Знаешь, я сделаю оформление». Он очень любит вот эту позу героини, любит рисовать женщин спящих и за окном то ли море, то ли горы. Это давний его сюжет, и он все время уверяет, что это я. Но тут ему пришлось героиню сделать рыжеволосой, и мне очень понравилось.

— У меня к вам последний вопрос как к человеку, который живет в эмиграции. Какой вам кажется сегодняшняя Россия?

— Вы знаете, это огромная тема, о которой не хотелось бы говорить двумя-тремя фразами. Она каждый раз для меня новая. Понимаете, я приезжаю и единственное, что остается неизменным, это мой читатель. Именно здесь я понимаю, для чего я пишу. Ведь для чего я живу, мне и так понятно — я абсолютно семейный человек с детьми, с двумя внуками, со своими житейскими интересами в стране, которой я отдала уже четверть века и в которую сознательно бежала из России, из той России. Но моя душа говорит по-русски. В России мой язык, мое сознание и воображение. Здесь мой читатель — и этим все сказано.