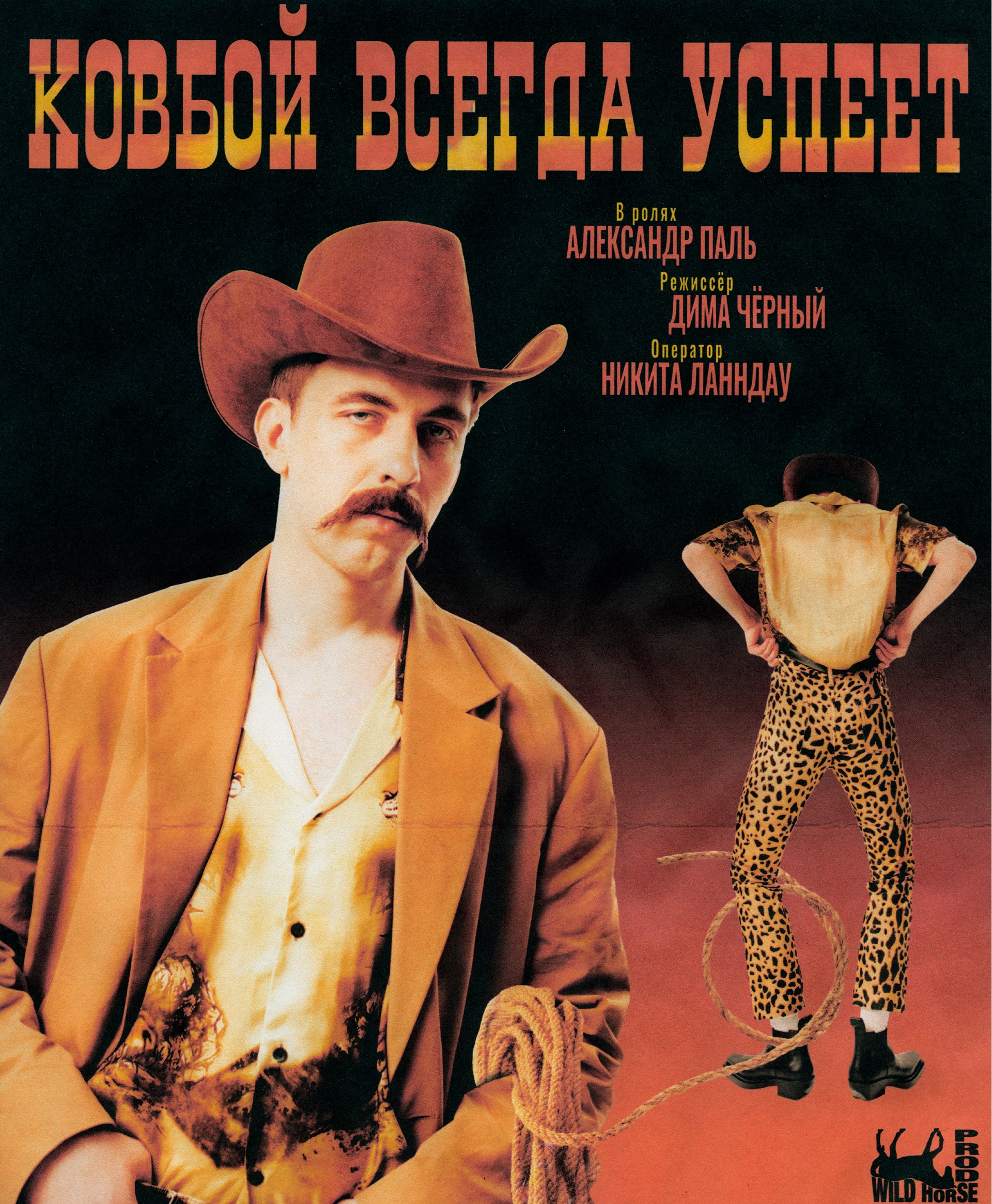

Александр Паль — о дружбе, политической позиции и звонке лже-Пугачевой

Каким был бы Александр Паль, окажись он героем вестерна, блатным шансонье с альбомом собственных авторских песен или автором учебника по столярному мастерству. Об этом мы задумались в новом номере «РБК Стиль», на обложке которого и появился актер. Показываем, что получилось, и обсуждаем звонок ненастоящей Пугачевой, а также желание добраться во всем до самой сути. Верный его спутник и на съемках, и в жизни, оно — это желание — привело к умению не спешить при выборе ролей, говорить «нет», как бы ни было соблазнительно сказать «да», дружить и смеяться по-настоящему, а также не бояться озвучивать свою позицию.

Мы в последнее время много говорим про объединение — как антитезу одиночеству, поэтому давайте сначала обсудим дружбу. Насколько вам важен ваш дружеский круг, насколько хочется с ним чем-то — чувствами, переживаниями — делиться?

Я человек очень социального типа. Раньше про меня всегда говорили, что я рубаха-парень, потому что любил общаться с людьми, даже с незнакомыми. Потом, когда пришла какая-то узнаваемость, со временем произошла такая профдеформация, что я могу быть не очень-то добродушным с незнакомыми людьми. Потому что зачастую, в 90% случаев, они хотят со мной поговорить только как с неким персонажем, так что я закрылся. Но из-за этого усилилась дружба: у меня есть какой-то круг друзей, от которого я завишу, от их мнения, от времени, с ними проведенного. По сути, это часть моей семьи и жизни настоящей, не в журналах. Для меня дружба — это когда ты прошел, как в поговорке, огонь, воду и медные трубы, когда вы вместе там оказались, тут оказались.

Мы все (ну или не все, но многие) сейчас живем в контексте огромных потоков информации, которые везде и всюду. Не только в беседах и звонках, но в мессенджерах, Telegram-каналах и далее по списку. Вы стараетесь от них отстраниться или наоборот?

Периодами. У меня нет оповещений ни в одном мессенджере, все друзья знают, что лучше мне написать смс или позвонить. Вот такое минимальное ограждение я себе позволил, и оно со мной с тех времен, как появился айфон. Другое дело, что я все равно захожу в соцсети и иногда могу провести там очень много времени. Где-то месяц назад удалил у себя все Telegram-каналы, не хочу постоянно читать новую информацию. Я подумал, что все очень важное все равно меня найдет. Когда действительно какое-то масштабное событие происходит, все об этом говорят, ты этого не пропустишь. Вот недавно мне звонили пранкеры, как будто это была Алла Борисовна Пугачева, с номера Юрия Дудя. Я взял трубку, потому что высветился номер Юры, а там — Алла Борисовна. И был какой-то долгий разговор, что она хочет снимать кино и все такое. И потом «она» говорит: «Вы сниметесь у меня? Вы же, все артисты, посходили с ума». Я спрашиваю: «Какие артисты?» — «Ну, разные, ходят там куда-то на митинги, — отвечает. — Вы же не такой? Не были замечены? Не будете на эту акцию с фонариками 14 февраля выходить?» А я уже на тот момент удалил все и об акции не знал. Скорее всего, пранкеры хотели дискредитировать меня в чем-то, а на самом деле принесли информацию, оповестили, что нужно пойти с фонариками постоять.

Подвох не сразу заподозрили? Или контекст сыграл роль: знакомый человек, знакомый номер?

Такое уже случалось летом, когда обсуждались поправки в Конституцию. Мне позвонил помощник Евгения Чичваркина, который говорил, что Чичваркин очень ценит мое мнение, что вообще я ему нравлюсь как персонаж, и спросил, собираюсь ли записывать видео против поправок. Я задал вопрос, какое это имеет отношение друг к другу — мое решение и Евгений Чичваркин. Мне ответили, что если запишу, то Евгений будет готов проспонсировать какой-нибудь мой проект. Ну, я сказал, что моя позиция и спонсорство проектов никак не связаны, разговор закончился, а через неделю или две увидел в новостях, что так звонили Виктории Боне, была запись ее голоса и схожий контекст. В этот раз позвонили, когда все стали выходить в поддержку Навального. У меня высветилось «Юрий Дудь», то есть у них его телефон есть, и через программу можно позвонить, как будто от него мне, а дальше я разговаривал якобы с Аллой Борисовной. Она сказала: «Здравствуйте, Саша! Мы тут с Юрой сидим…» И ты такой думаешь: «Ну да, наверное, это возможно».

Если развивать тему того, что пыталась выяснить фальшивая Алла Борисовна: ваше отношение к тому, что происходит в обществе, в политике, за последние годы менялось?

Конечно, я стал более вовлеченным, но отношение меняется не по моей воле. По сути дела, политическую повестку формируют несколько людей в нашей стране. Например, в этот раз ничего не получалось с собой поделать, но я не мог открыто выступить в поддержку Навального. Не потому, что против, наоборот, хотел бы, чтобы его выпустили, но понимаю, какой капкан соорудила власть. Очень ценю его подвиг, и, когда была опасность, что его вдруг не станет, я впервые, наверное, за все это время понял, что Навальный — фигура, без которой мне будет плоховато в этой стране. Он, по сути, некая индульгенция перед политической пассивностью. Есть человек, на которого ты смотришь и можешь сказать: «Да, я тоже так думаю», и уже легче. И его возвращение — это своего рода поступок декабриста, и понятно, что это его возводит в какой-то ранг героя. Но при этом все происходящее ставит вопрос передо мной и людьми, не согласными жить в системе стагнации, застоя сегодняшнего режима: когда ты не чувствуешь вообще идеологии страны, вдруг появляется Навальный и каким-то образом делает так, что если раньше я выходил на митинги против нынешней власти, против того, что они делают, то сейчас выхожу либо за него, либо за действующую власть, у меня нет никакой альтернативы. И получается, что как только я начинаю заявлять о чем-то, о своей позиции, то используюсь либо той, либо другой стороной в ее политических целях. Я пока не вижу, что Навальный может сделать, потому что не совсем понимаю, куда он ведет, но при этом не вижу и текущего пути, который давно уже застоялся. И конечно, если выбирать из этого всего, мне ближе, чтобы просто что-то поменялось. Меня поставили перед выбором, но он искусственный, это как «Матрица», где тебе дают две таблетки. И вот это меня пугает.

Как вам кажется, после ситуации с делом Павла Устинова, когда вы с коллегами инициировали всеобщую вовлеченность, можно ли говорить, что мир театра и кино сплотился больше?

Мне кажется, что в целом мир кино и театра очень сплоченный при нападении на него извне. Настолько закрытая каста людей, я со временем это стал понимать. Ты даже можешь не знать человека лично, но встречаешься с ним — и вы как будто уже знакомы, потому что вы все занимаетесь одним делом и вас не так много. Наверное, и в сфере науки тоже есть такое, но у ученых нет выходов, по сути, в какое-то пространство людей: если им надо встретиться, у них есть конференции. У нас же постоянно это есть, и ты волей-неволей пересекаешься со многими. Ну и конечно же, медийный ресурс. За какого-то ученого будут собирать подписи, дай бог, 20 человек, и едва ли где-то это опубликуют. А тут медийный ресурс гораздо сильнее, все об этом узнают, все друг за друга заступаются. Но в «мирное время», конечно, трудно сказать, что мы очень сплоченные. Так же и ссоры, и друг на друга катят бочки, и лагеря, и свои-чужие — этого полно. Недавно Никита Сергеевич Михалков обвинил Бортич, Деревянко, Трескунова и еще несколько актеров, что им неймется, что они, получая большие деньги, ходят на митинги, что это якобы какое-то лукавство с их стороны. Это же своего рода демарш, ты изнутри разрушаешь сообщество. Но случись с кем-то из этих же людей — с Бортич или с Деревянко — какая-то неприятная ситуация, наверное, Никита Сергеевич помогал бы как мог.

Выбранная тогда форма протеста — одиночные пикеты — довольно красноречива как раз в контексте темы объединения, мне кажется. То есть ты выходишь один, находишься на дистанции со всеми, но одновременно чувствуешь рядом других, тех, кто разделяет твою позицию.

Думаю, тут к месту аналогия строя, когда встречаются две армии, и они выбирают по одному лидеру, который может победить другого лидера, и тогда все разойдутся. Все стоят сзади, и ты чувствуешь, что в том бою ты не один. В этот момент есть окрыление тем, что ты что-то можешь сделать.

Герой фильма «Никто», наоборот, в начале истории показан человеком, который ничем ни с кем не делится, которого не совсем понимают в собственной семье. В общем-то, жанр фильма подсказывает, что это ненадолго, и сцена с участием вашего персонажа в этом смысле становится определяющей, хоть вы и появляетесь на экране на несколько минут. Вы давно знакомы с Ильей Найшуллером и участвовали во многих его проектах. Как все складывалось в случае с «Никто»?

Это я предложил Илюхе. Было так: Илюха мне сказал, что будет, скорее всего, снимать в Голливуде фильм, ему нашли продюсера и сценарий, и он рассказал, что сейчас они ведут переговоры с Аль Пачино. Я ему говорю: «Слушай, Илюха, я хочу посмотреть, как там снимают кино. Просто вот на один день я готов прилететь, на свои деньги». — «Да вообще не вопрос, я поищу тебе что-нибудь». Я такой: «Только не давай мне роль, я не хочу играть». Он отвечает: «Я придумал тебе роль, тебя будет убивать Аль Пачино. Зайдешь — и он тебя просто убьет». И я подумал: «Это ведь мечта. Меня убивает герой моего романа, один из моих любимых актеров детства и юности». К сожалению для той моей мечты, Аль Пачино у них не получился, отца героя Боба Оденкерка сыграл Кристофер Ллойд. Потом Илюха говорит: «Нашел эпизод тебе. Будет драка, потом тебя грохнут». — «Говорить ничего не надо?» — «Нет, не надо». — «Классно!» Мне не хотелось ничего говорить, просто чтобы даже акцента не было. А потом приехал, начали работать, и Илья такой: «А можешь это сказать? А вот это?» — «Илюх, может, не надо? Может, парни скажут?» — «Ну скажи, пожалуйста. Ты же не на свои деньги приехал, мы тебе купили билет». — «Ну ладно». (Смеется.) Я туда ехал не за ролью, не покорять Голливуд, мне просто хотелось посмотреть, как Илюха работает, понаблюдать за процессом, увидеть, как он там рулит в этот момент. Это же слом реальности.

Понятно, что немного общее место — говорить, как по-другому все устроено в Голливуде с точки зрения организации процессов, а порой и работы артистов, но было что-то такое, что вам особенно запомнилось, что зацепило?

Да, стереотипно говорить, что это вау какой процесс, что там суперорганизация. Это всем уже очевидно и понятно, потому что это индустрия, которая работает как часы. Но все-таки некоторые детали я для себя заметил. Там никто не говорит в рацию, никто никогда не орет. Говорю помощнице: «Я бы съездил до столовой на машине», она кивает. Делает шаг в сторону, что-то себе под нос бормочет, и ровно через минуту: «Саша, машина подъехала». То есть у нее есть микрофон с ухом, свой канал, и один человек из цеха может общаться с другими каналами. Я никогда не слышал, чтобы кто-то кому-то кричал. В этом плане режиссера от работы не отвлекает ничего. И это для нас редкость. Второй момент — я удивился, насколько каскадеры, которые со мной играли, — их там было четыре человека, они, по сути, были одновременно и актерами второго плана, — ценят свою работу. Именно потому, наверное, что у них есть профсоюзы, которые обеспечивают им ее и защищают их права. Но если они будут плохо работать, их никто не позовет. И они искренне все 12 часов смены не расслаблялись. Если они на площадке и им сказали: «Через пять минут начнем снимать, нужно быть веселыми и выпившими», они уже стоят и между собой шутят, типа они пьяные. Плохо шутят, но вот эта атмосфера подготовки — им не надо заходить в кадр с нуля, они уже все сделали, чтобы зайти. И Илюхе оставалось только чуть-чуть прибирать, то есть ему не надо было разгонять. А у нас не то что каскадеры, у нас актеры так не делают. И я в том числе.

В одном из интервью Илья приводил пример и обратной ситуации с точки зрения организации, тоже для нас непривычной, когда правила безопасности объясняются всем утрированно долго и подробно.

Были, были перегибы по поводу дисциплины, правил и всего такого. Очень долго в какой-то момент отрабатывали трюк — выкидывание каскадера из окна автобуса. И там сделали искусственное стекло, которое рассыпается сразу, репетировали минут 40–50. Просто один человек брал за шкирку другого, они вместе разгонялись и останавливались примерно у окна — выпадет, не выпадет. Потом главный каскадер вышел на улицу, попросил всех подойти и очень долго, минут 30, объяснял, почему нужно отойти. Я не шучу, полчаса. После еще долго проверялось, все ли отошли. Потом начался сам трюк, он продлился пять секунд, человек упал, по сути, из автобуса на мат, не то чтобы было очень высоко. Я подумал: «Наверное, если сейчас ему еще и хлопать будут, я посчитаю, что это совсем перебор». И тут же начали хлопать. (Смеется.) В моей логике все выглядит так, что тот же самый главный каскадер должен был после репетиции выйти и сказать: «Ребята, сейчас будет трюк, он опасный для здоровья. Я всех прошу отойти на 30 м». Не надо вдаваться в подробности, как они репетировали. Я понимаю, что это, наверное, его зона ответственности и он делает все, чтобы продюсеры видели, что он подготавливает безопасную почву, но мы потратили два часа, а могли бы за это время еще что-то снять. По факту, когда управляешь армией, иногда не нужно объяснять, почему мы идем за холм, ты просто говоришь: «Мы идем за этот холм». Или мы, например, снимали сцену драки, и там был момент, когда я должен направить пистолет на главного героя. Вы не поверите, со мной каскадеры репетировали три дня. Впрочем, наверное, лучше так, чем когда тебя каскадер в России бьет палкой по-настоящему. У меня такое было.

Ну это тоже какой-то обратный перегиб.

Он просто объяснил, что защищаться надо так, так и так, и, когда начался кадр, он сам же играл нападающего и просто бил меня по спине, и все.

Вот вам и сценический бой.

Да, а режиссер говорит: «Классно, круто выглядит. Давайте повторим». А я понял, что мы второй раз не повторим. Я-то думал, что он сюда в защиту ударит, туда, а он просто начал палкой по мне стучать. Это был мой первый фильм, и я подумал: «Ну если так снимают драки в кино, это что же со мной будет через какое-то время?» (Смеется.)

Вам важно находиться в диалоге с режиссером, вас про это, как правило, спрашивают в свете некоторой актерской «сложности», но это определение, скорее, комплимент.

Есть очень умные режиссеры, которые дают возможность подискутировать, но при этом они сделают то, что хотят, просто тебе покажется, что это ты предложил. Есть те, кто твердолобо упрется в свою тему и вообще никого не слышит, даже когда они понимают внутренне, — и я это вижу — что то, что сейчас предлагает актер, может быть интереснее. Я не говорю, что предлагаю всегда интереснее, но почему-то для таких режиссеров очень часто кажется главным — кто предложил, а не что предложили. Мне, конечно, интереснее с теми, кто понимает, что имеет смысл взять идею, которая лучше, и неважно, чья она. Когда все на площадке занимаются ремеслом — никто не спорит, ни у кого никаких творческих предложений нет, то и фантазия не подключается. Для актера вообще важно разговаривать, потому что тогда чувствуешь, что вкладываешь частицу фантазии туда. И кажется, что ты к этому причастен лично, а не просто исполнитель. Другое дело, что, конечно, очень часто актеры могут чепуху нести, и я в том числе. (Смеется.)

А если перевернуть ситуацию? И вы — режиссер?

Вот я иногда, когда учился в МШК (Московская школа кино. — «РБК Стиль»), снимал этюды и очень часто спорил с актерами, которые у меня работали, это чаще всего были мои друзья, но они задавали очень много критических вопросов. Иногда это неудобные вопросы, на которые тебе нужно срочно ответить, чтобы продолжать съемки. Я мог позлиться, но уходил и понимал: так, если этот вопрос задается, значит, действительно непонятно — и начинал думать, как это решить. Приходил потом с другим результатом, и опять начиналась полемика. Мне кажется, я только приобретал в этом процессе.

Часто можно услышать мнение, что театральный мир более закрытый, чем кинематографический, и дистанция между режиссером и артистом больше, чем в кино. Можно ли об этом так в общем рассуждать или все же дело не в сфере, а в каждых конкретных отношениях?

Тут каждый отдельный случай нужно рассматривать. Например, есть Кирилл Семенович Серебренников, который своим студентам давал полную свободу, и они дружили. Я учился в ГИТИСе на режиссерском факультете, и он от актерского в плане образования отличается кардинально. К примеру, мы могли стебать нашего мастера Хейфеца на капустниках или даже в жизни. Если ты хорошо шутишь, он только рад, хотя ему около 80 тогда уже было. Но при этом, когда шутили в Щуке (в Щукинском училище. — «РБК Стиль») мои коллеги, там вообще нельзя было этого делать, там есть максимальный пиетет, доведенный до абсурда, что мастер — это мастер. Но при всех этих шутках, когда Хейфец заходил в комнату, мы вставали, это своего рода дисциплинарное уважение. Я недавно читал Чака Норриса, он описывает свой путь к дзену и говорит, что не просто же так, когда каратисты заходят в зал, они кланяются. Это потому, что тот, к кому ты пришел взять у него знания, уже прошел путь и ты перед этим путем преклоняешься. Это дисциплина. Если у тебя нет ее здесь, не будет и в дальнейшем. И понятно, что есть вещи, которые кажутся нам ритуальными, и, возможно, без них легко обходиться, но я считаю, что можно держаться, например, поклонов или вставаний, когда мастер заходит. А дальше уже все зависит от конкретного мастера и свободы, которую он дает. Вот у нас на курсе я эту свободу чувствовал, свободу на высказывание своего мнения. Могли, конечно, и получить, но в целом я не боялся, что могу пошутить — и меня отчислят или еще что-то сделают. Но в других театральных университетах, особенно в Щукинском училище, есть вот какое-то полное преклонение, как будто бы там школа совсем заморозилась, и она даже сама не принимает другой театральный мир, как будто бы все идут не тем путем, а они до сих пор служат старой школе, даже не ходят в другие театры и не смотрят эту бесовщину.

Нет ли опасения, что в таком случае совсем молодые люди могут превратиться в консерваторов?

Да, и они становятся консерваторами. Ну что поделать, у нас практически вся страна на этом построена, практически любое государственное заведение — везде есть скрепы, заложена какая-то правильность, как нужно. К сожалению, один из главных пяти театральных университетов Москвы, наверное, может себе позволить быть таким. Хорошо, что есть и другие тоже. Я вот думал по поводу выражения «служить театру», как будто это какой-то архаизм. Но он сейчас выглядит как архаизм, потому что время поменялось, оно стало больше «масс-маркетным», больше информационным, и сейчас само по себе служение чему-либо уже стало подвигом или сектантством. А когда-то даже не было альтернатив, каких-то свободных площадок, не было столько денег, такого количества телевизора, Интернета и всего-всего, и ты воспринимал свою профессию как действительно служение. А служение — это гораздо лучше, чем работа. Когда ты служишь, ты несешь какую-то миссию.

Еще слово «призвание» сразу вспоминается.

Призвание, да, когда ты чувствуешь какую-то цель своей жизни. А когда ты просто работаешь, выполняешь работу, это ремесленничество в лучшем случае, а на самом деле просто заработок денег. Само название «работа» — это как мытарство какое-то, а служение — это счастье. Но сейчас служение театру как будто изжило себя. Либо это должна быть действительно какая-то уникальная секта, где ты должен верить мастеру и ставить в приоритеты, что идешь с ним и его путем, а все остальное — это бонус.

Не скучаете по театру?

Нет. Когда мы играли «В ожидании Годо» и в целом студенческие спектакли, которые потом переехали в МТЮЗ, там была какая-то энергия, по которой, действительно, можно скучать. Скорее всего, она во мне до сих пор есть, это кураж сцены. Но я чувствую, как год-два — и для меня спектакль как источник этой энергии заканчивается, потому что я уже еду по определенной проложенной лыжне, которая, по сути, становится мне не близка. Наверное, если раньше мы выезжали на энтузиазме и альтруизме, на молодой энергии, потом появляется такой период — надо выпустить премьеру, ипотека, еще что-то. Не могу сказать, что я что-то теряю от этого. Может быть, теряю, но пока этого не понимаю. Такие независимые проекты, как «В ожидании Годо», — это время голода молодых. Такой спектакль невозможно сейчас создать, он должен быть независимым, но другим, не таким. Ту энергию не вернуть, хотя это был не идеальный спектакль.

А у вас есть какой-то внутренний монолог, поиск в своих собственных взаимоотношениях с профессией? Нужно ли искать какие-то грани между карьерой и жизнью свободного художника?

Отказываться на начальном этапе своего пути сложно, потому что там есть ощущение, что тебя могут не заметить, пропустить, если ты откажешься. Принять для себя какое-то радикальное решение, когда у тебя брызжет энергия, непросто. Когда я сейчас говорю, что отказываюсь, мои друзья или коллеги часто отвечают: «Понятно, ты же можешь, поэтому так и делаешь». И я, с одной стороны, их понимаю, и это действительно так, в какой-то момент я смог позволить себе отказываться. Другое дело, что я практически сразу это делал, хотя мне повезло и у меня вначале пришли три отличных предложения: «Все и сразу», «Горько!», «Тряпичный союз». Так что эту грань я уже не ищу. Даже поймал себя на мысли, когда у меня была пара реклам: «Блин, как круто, одна реклама — один проект». То есть тут ты снимаешься один день, а в другом проекте — 25‒40 дней, и далеко не факт, что это будет в итоге хороший проект. В кино, если мне неинтересно, я уже не буду для себя искать оправданий — чтобы заработать денег. Может быть, потому что у меня появилась квартира, я в ней живу и знаю, что у меня есть где переночевать. Мне хотелось бы найти интерес в чем-то еще другом, помимо этой профессии. Я понимаю, что мне как будто бы необходим какой-то вид деятельности, который бы меня вообще уводил от актерства.

Пока непонятно, что именно?

Не знаю, пока не совсем. Мне хочется работать, чтобы не зависеть от актерства, потому что это сама по себе зависимая профессия и нужно ждать чего-то подходящего. Хочется заниматься чем-то своим, а если кто-то предложит что-то очень хорошее, тогда в этом участвовать. А так — заниматься своими делами.

Фотограф: Дима Чёрный

Стилист: Ира Дубина

Дизайнер: Никита Ланндау

Сет-дизайнеры: Саша Бударина, Лёша Леонтьев

Ассистенты стилиста: Катя Гросс, Евгения Плотникова

Визажист и стилист по волосам: Фариза Родригез

Продюсер: Екатерина Воробьева