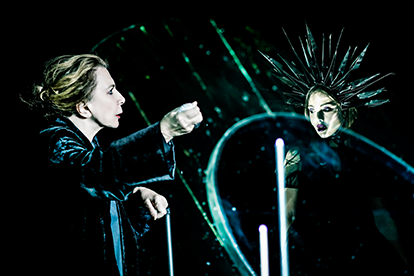

Рэп во время чумы: премьера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре»

В зал ожидания на забытой богом железнодорожной станции, где на стальных скамейках дремлют безликие пассажиры, а в усталой буфетчице еле угадывается актриса Ольга Науменко, самым обычным образом входит необычный персонаж. Под бормотание телевизора, выдающего программу новостей федерального канала, под невидящим взглядом вокзального милиционера, он снимает обувь, скидывает шинель, обнажает бледный торс и внезапно выхватывает одного из сидящих на скамейке. Все, что происходит в этой сцене дальше, вызывает ужас даже у тех, кто помнит вошедшее в школьную программу стихотворение Пушкина «Пророк». «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый». И льется кровь из рассеченной мечом груди, и падает в нее горячий уголь, и юноша, буквально пришпиленный к стене, кричит беззвучно.

«Маленькие трагедии» — безусловно, один из самых личных спектаклей Кирилла Серебренникова, несмотря на то, что премьера идет без режиссера, который находится под домашним арестом по обвинению о неправомочном использовании выделенных ему на театральное действо средств. Режиссера нет, но его присутствие чувствуется — не только в финале, когда актеры и друзья выходят на сцену с экраном, на котором он молча, одними лишь жестами обращается к зрителям. Весь спектакль — о судьбе художника во все, не только в нынешние времена. И поэтому пушкинские строки из прошлого, которые большей частью идут молчаливым текстом на экране, перемежаются сегодняшними треками рэпера Хаски, получившего пушкинский завет поэту «жечь сердца людей». «Жги!» — вспыхивает на экране.

Серебренников объединил в единую композицию четыре сюжета «Маленьких трагедий», «Сцены из Фауста» и несколько пушкинских стихотворений, написанных в разные годы: от «Пророка», одного из самых сложных у классика, до его шутливых эпиграмм. Но связь видна — от первой, подчеркнуто натуралистичной сцены, где актер Филипп Авдеев заливает сцену кровью, через «Моцарта и Сальери», где ему же в роли Моцарта приходится выпить стакан отравленного вина, и дальше до «Фауста», где он еле слышно говорит своему Мефистофелю: «Все утопить. Сейчас». Здесь есть невольная (а может быть, и вольная) перекличка с «Догвиллем» Ларса фон Триера. Только там было «Все сжечь».

Пушкинские трагедии лишены привычного глянца, все происходит здесь и сейчас. Сальери спасает Моцарта, который не может прийти в себя после передоза, делая ему искусственное дыхание и переливая собственную кровь, а потом, вытащив из унитаза смятую партитуру, задумывается и опускает в бутылку яд. Донна Анна любовно смахивает пыль со стеклянной гробницы Командора. Заглянув в нее, Дон Гуан видит «горца», выставленного в подсвеченной витрине, и пытается пристроиться рядом, но шутка ему дорого обходится: человек в папахе оживает, а шутник проваливается сквозь землю.

«Пир во время чумы» напоминает «Вальпургиеву ночь» Венедикта Ерофеева: группа товарищей во главе с уже потерявшим все Председателем собирается отодвинуть наступающую чуму, просто забыв о ней хотя бы ненадолго, заполнить мысли воспоминаниями о самом дорогом (включая Пушкина). Но этот праздник жизни прерывают санитары, которые уводят всех его участников со словами: «Хватит». И пронзительно до боли звучат в финале строки пушкинского «Предчувствия»:

Бурной жизнью утомленный

Равнодушно бури жду:

Может быть, еще спасенный,

Снова пристань я найду…

Но, предчувствуя разлуку,

Неизбежный, грозный час,

Сжать твою, мой ангел, руку

Я спешу в последний раз.