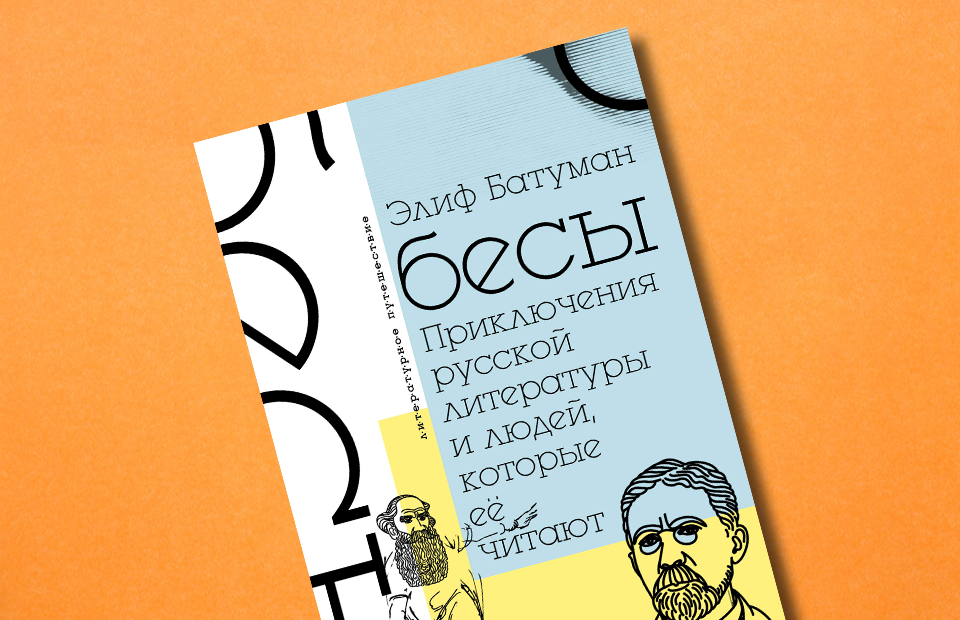

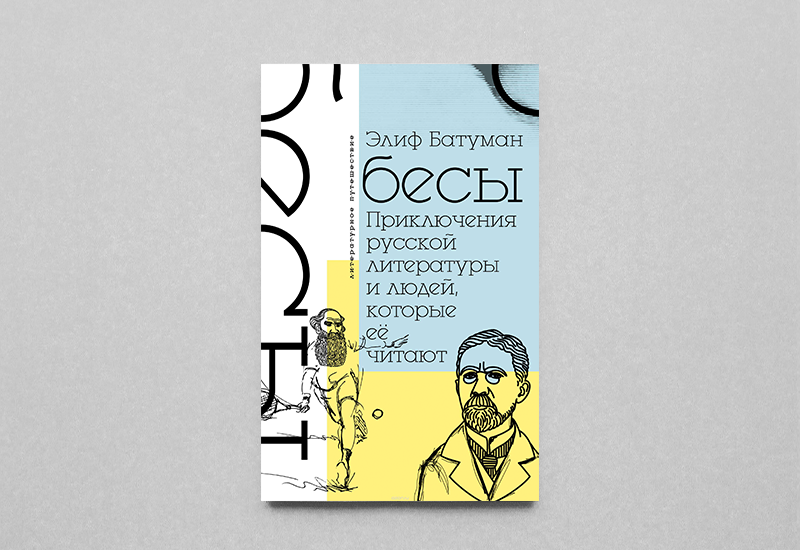

Литература, способ употребления: зачем читать «Бесов» Элиф Батуман

Дебют Элиф Батуман появился на русском как нельзя кстати: Vulture, например, только что включили «Бесов» в список лучших книг XXI века — наряду с «Поправками» Джонатана Франзена, «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро и «Неаполитанским квартетом» Элены Ферранте. Это, конечно, не аванс: критики зряче проголосовали за текст, который проваливается мимо четких определений и категорий. В похожем жанре работает русско-американский филолог Александр Жолковский, и если все-таки попытаться охарактеризовать то, чем занимается Батуман, на ум приходит жолковское как раз слово «виньетка» — игривый литературоведческий мемуар, в котором интимное неотделимо от академического. Не то чтобы в заветной сотне не хватало «Напрасных совершенств» или «Эросипеда» (от России там, очень условно, только мировая суперзвезда Светлана Алексиевич с «Чернобыльской молитвой») — это мы все к тому, что отечественный читатель уже представляет, каково это — когда школьная классика становится поводом для совсем не школьных переживаний.

Интересно, замерял ли кто-нибудь, сколько человек решили поступать в аспирантуру после чтения «Бесов»; тут точно должна быть какая-то корреляция. Батуман описывает филологов как донельзя эксцентричное племя — но без всякого, в отличие от Донны «Тайная история» Тартт, криминала. Ее герои, включая саму рассказчицу, проводят большую часть жизни рядом с чужими текстами и со временем начинают рефлексировать вполне литературными кодами, ходами и образами. В данном случае — и как тут не расчувствоваться — из Толстого, Достоевского, Чехова и Бабеля.

Но не только: самый приятный сюрприз — то, насколько компетентными оказываются ее суждения о не самой очевидной русской прозе вроде «Ледяного дома» Ивана Лажечникова. Батуман не филонит, не удовлетворяется энциклопедической справкой: судя по ее пересказам и разборам, она допоздна засиживалась в библиотеке — и в итоге стала превосходным проводником по русской истории и литературе.

Это вообще ода чтению, принципиально одинокому занятию, которое предполагает укромный контакт пары глаз и «просто букв на бумаге»; совсем, как выясняется, небесполезный. Литература, по Батуман, обладает мощнейшими объяснительными способностями, и если наложить личные драмы на книжные, можно как бы воссоздать модель собственных отношений — и проиграть возможные варианты их развития; прожить свою жизнь как чужую.

Впрочем, автора интересует не только утилитарное измерение классики: она, похоже, искренне очарована русскими авторами — от избиваемого (под гогот современников и потомков) поэта Василия Тредиаковского до легкомысленного Достоевского, который проигрывал последние деньги и драгоценности и вечно срывал дедлайны. При этом в «Бесах» нет торжествующего и какого-то даже лакейского «да они же совсем как мы» по поводу великих — автора интересует, какой тип душевной организации стоит за «Анной Карениной», «Идиотом» и «Черным монахом»; как сложились эти мучительные сюжеты — и почему они так подействовали на нее саму.

В этот момент книга о чужих «Бесах» становится «Бесами» собственными — с лейтмотивами и системой героев, которые оказываются с повествовательницей в очень разных положениях: от классной комнаты до постели. На протяжении текста Батуман выторговывает право на свое «могу» — без абстрактно-исследовательского «мы», которым написаны ее университетские работы, и вопреки тому, чему учат в американских литературных мастерских, где воспевают незамутненный культурой стиль и какую-то глубоко фальшивую «искренность». И, в конце концов, зарабатывает: то, что держит вместе истории про слет бабелеведов, или ставрогинской красоты коллегу, или изучение узбекского языка в Самарканде, — это фигура и голос самой писательницы: остроумной, наблюдательной и чуткой ко всему смешному, трогательному и жалкому.

«Как вы, незнакомые новые читатели, отнесетесь к моей книге? Думая об этом, я испытываю некоторую тревогу, ощущение несвоевременности; как будто эта книга появляется не вовремя, некстати. Впрочем, для меня это не впервые. Я c детства чувствовала себя «не вовремя» и «не очень кстати». Возможно, это одна из причин, почему я полюбила русскую литературу. По словам замечательного критика Виктора Шкловского, "русская великая проза опоздала сравнительно с западноевропейской в своем появлении, но, появившись, осознала себя и мир по-своему". Вот именно этот мир — неожиданный, изумительный, ироничный, непривычный — меня очаровал».

Выпустив «Бесов» именно сейчас, российские издатели — кажется, непреднамеренно — зарифмовали эту книгу с новым сериалом Мэттью Вайнера «Романовы». Он ведь тоже, в сущности, сборник телеэссе, связанных больше темой, чем сюжетом: восемь новелл про тех, кто считает себя потомками могущественной некогда династии — иногда без всяких на то оснований. Открытие (и параллель с книгой Батуман) заключается в том, что российской истории очень идет роль эсперанто, статус одного из универсальных образно-понятийных языков, которому своеобычные модуляции только добавляют обаяния. И это отличные новости для тех, кого бросает в дрожь от словосочетаний «культурная автаркия» или «особый путь» (всегда почему-то ведущий в кювет). Пока журнал The New Yorker заказывает тексты о реплике Ледяного дома в Санкт-Петербурге, а в Стэнфорде штудируют труды Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума, никакого нам всем ядерного рая.