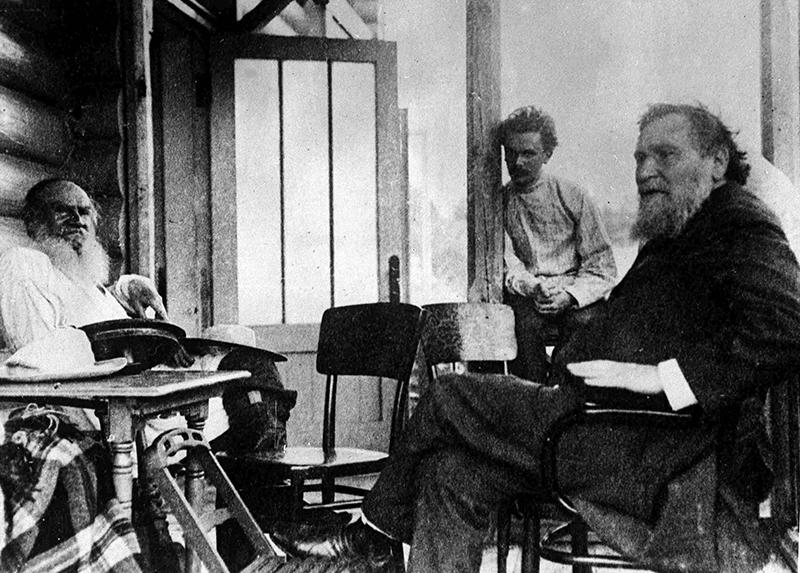

Почему Толстой снова в моде?

Писатель

«Война и мир» — один из самых увлекательных романов на свете. «Войну и мир» не нужно проходить в школе.

Этим именем пугают детей. Этот профиль страшит взрослых. Этой длиннейшей, с большими кусками на французском, подробностями военного быта и историософскими рассуждениями, книгой восхищаются на расстоянии: национальное достояние, русская «Илиада», к сюжету мы лучше приобщимся в кратком пересказе канала BBC.

Сказать по совести, это не худший способ познакомиться с нашим главным эпосом. Сериал «Война и мир» 2017 года — в первую очередь, непредсказуемая многофигурная мелодрама: волнуешься за любимых персонажей, ворчишь, когда они совершают глупости, и переживаешь, чем там все у них кончится. В итоге — ничем не замутненное удовольствие от сюжета: Толстой — это еще и когда очень интересно.

И если крупные его вещи — чаще, чем про Пьера и Наташу, снимают об Анне с Вронским, — стали идеальным телематериалом, то короткие шедевры (от «Смерти Ивана Ильича» до «Хаджи-Мурата») — предмет довольно изощренной академической рефлексии. Смерть, секс, свобода — констелляция персональных страстей Толстого во многом предопределила то, как про это писали и думали следующие сто лет. «Человек, который нас сочинил» — звучит как идеальное промо на переиздании «Отца Сергия» или «Крейцеровой сонаты» и вдобавок чистая правда: спросите хотя бы у Джонатана Франзена.

Политик

Крупный издатель и приятель Чехова Алексей Суворина писал: «Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии». Ситуация для русской литературы практически беспрецедентная: на ум приходит разве что Солженицын, несколько десятилетий бодавшийся с советским дубом.

Вероятно, поэтому в 2010 году был замолчан другой большой юбилей Толстого — 100 лет со дня его ухода и смерти. Благотворитель, боровшийся с голодом эффективнее, чем власти; адвокат подсудимого, которому грозила смертная казнь (об этом — безысходная «История одного назначения» Авдотьи Смирновой); последовательный анархист во всем, что касалось подавления одного человека другим; идеолог гражданского неповиновения — Толстой до сих пор слишком неудобен и ершист, чтобы устраивать в его честь государственные торжества. «Так что же нам делать?», «Христианство и патриотизм», «Царю и его помощникам», — нет, автор этих статей не поможет сагитировать всех прийти на выборы или поехать на войну.

Ленин назвал Толстого «зеркалом русской революции»: броская, но, как у него нередко бывало, неточная формулировка. Писателю было недостаточно просто отражать то, что происходило с обществом, — он хотел (во всяком случае, пытался) в этом участвовать. Писал письма Александру III и премьер-министру Столыпину. Обращался к рабочим и к духовенству. Собирал деньги и принимал гостей со всего света невзирая на их положение и сословную принадлежность. По сути, в какой-то момент Ясная Поляна стала этической альтернативой звереющему режиму — той самой, которая здесь всегда в дефиците.

Мыслитель

Об условности разграничения Толстого-писателя и Толстого-политика пару недель назад говорили социолог Григорий Юдин и историк литературы Андрей Зорин. Этот подход — наследие сразу двух противоположных интерпретаций: советские учителя мучили всех сочинениями про Платона Каратаева и дубину народной войны, а эстеты отказывали толстовским взглядам в глубине и оригинальности — ну вот как Набоков, мечтавший «выбить из-под обутых в лапти ног мнимую подставку и запереть в каменном доме на необитаемом острове с бутылью чернил и стопкой бумаги, подальше от всяких этических и педагогических «вопросов», на которые он отвлекался, вместо того чтобы любоваться завитками темных волос на шее Анны Карениной».

Но — и на этом как раз настаивают Юдин с Зориным — Толстой совершенно непонятен без учета интеллектуального контекста своей эпохи: его проза и публицистика — это спор длиной в полвека со всем, что было написано до и параллельно с ним. И как бы современные читатели ни восхищались композиционным совершенством «Карениной» или искусством остранения в «Холстомере» (если вдруг им, по счастью, есть до этого дело), в толстовских текстах они — неожиданно для себя — обнаруживают самую что ни на есть актуальную повестку.

Долго зревший конфликт с Церковью — есть. Принципиальный отказ от мяса — галочка. Проповедь нового пуританства — прекращение сексуальных контактов даже в браке — имеется. Уклонение от государственных повинностей и прочая «вненаходимость» — описаны. Революция и шаткость ее завоеваний — предсказаны. Продолжая логические рассуждения там, где другие останавливались, Толстой вышел прямо к нам — с уже передуманными мыслями, отброшенными выводами и очень требовательной к себе моделью поведения.

Его нравственный максимализм казался бы совсем невыносимым, если бы за этим построениями не стоял живой, сложный, противоречивый человек, который всегда — в развитии, всегда — раздвигая граница. Мы любим Толстого за внутреннее напряжение его письма, за его даже в синтаксисе выражавшуюся тщательность, за нежелание срезать и юлить, когда речь заходит о главном, о той самой триаде. В конце концов — за азарт, с которым он всю жизнь искал зеленую палочку и вырезанный на ней рецепт всеобщего счастья.

1828-й — это, оказывается, очень близко.