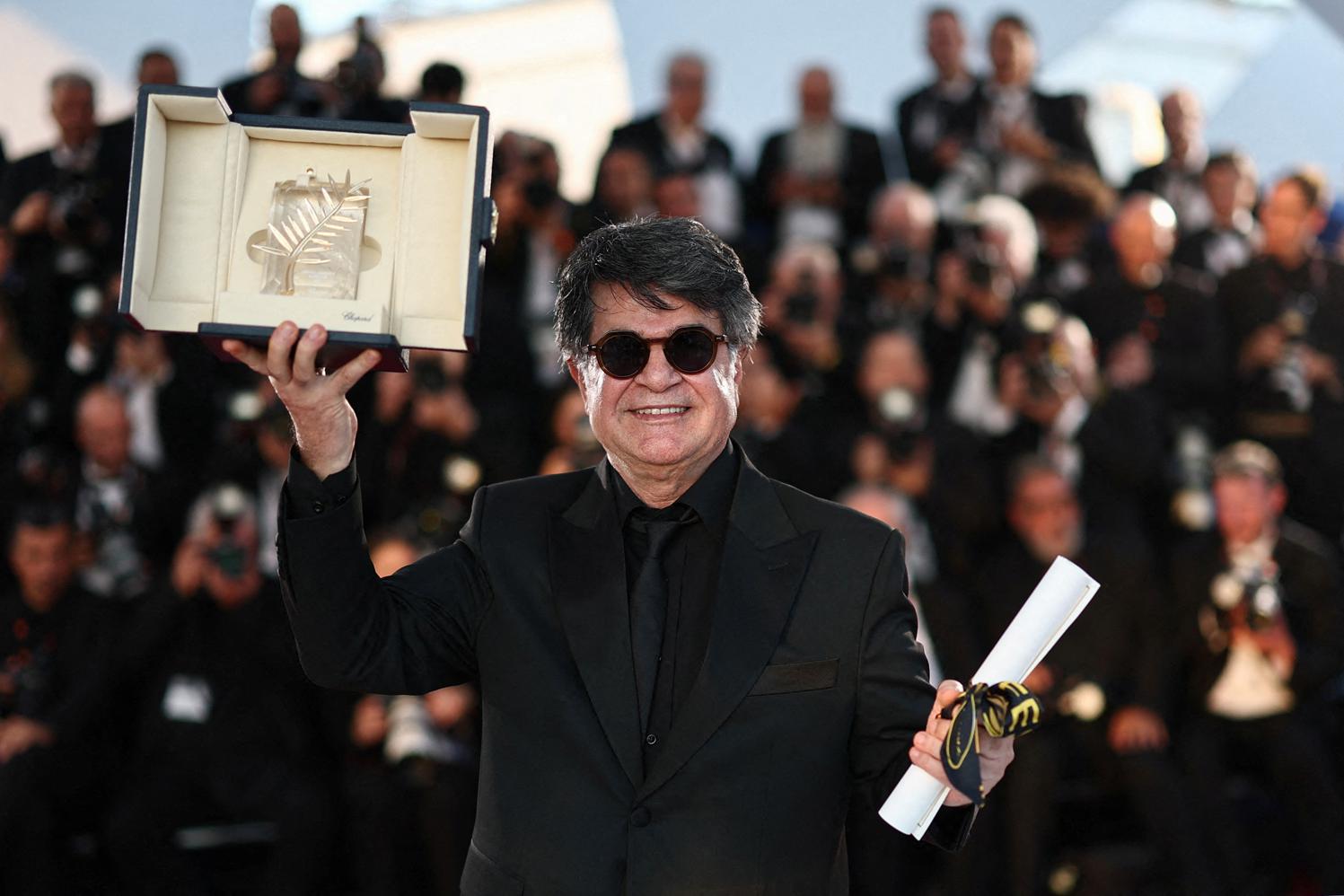

Канны-2025: мост над преисподней

Кадр из фильма «Сират»

«Досье137» Доминика Молля

Конкурсное «Досье137» (Dossier 137) Доминика Молля — местами скучноватый, как и положено «процедуралам», но дотошный и по факту очень благородный фильм, не только встающий на сторону «простого народа», протестующего в своих «желтых жилетах», но объединяющийся с ним в праведном гневе против превышающей свои полномочия французской полиции. Немолодая инспектор (отличная Леа Дрюкер) службы собственной безопасности проявляет рвение в расследовании инцидента, закончившегося пулей в голове молодого парня, приехавшего с друзьями из пригорода в Париж, чтобы принять участие в забастовке, и не сделавшего ничего дурного. Следуя букве закона, героиня не в состоянии доказать очевидного, хотя ей удается найти видео, вроде бы не оставляющее сомнений в произошедшем. Но даже пинок полицейского в адрес неподвижно лежащей жертвы, оказывается, может быть истолкован двояко, не говоря уже о факте, что сама она родом из того же пригорода, а значит имеет предрасположенность быть человечной.

Фильмы вроде «Досье 137», не отличаясь большими изысками, делают работу, которую трудно переоценить: показывают современному обществу, как функционирует система, таким образом постепенно склоняя общество к изменению этой системы. Этим не могут похвастаться более «артовые» экзерсисы, которые, в лучшем случае ставят себе другие задачи, а в худшем — не ставят никаких.

Кадр из фильма «Досье 137»

«Сират» Оливера Лаше

«Задачи», которые «ставит» перед собой конкурсный фильм «Сират» (Sirât) испанца Оливера Лаше, не так просто сформулировать, они явно экзистенциального свойства. Название переводится с арабского как «путь». Фильму предшествует титр со словами (в точности как в «Википедии») о том, что в исламской эсхатологии Сират — это мост, расположенный над огненной преисподней, он очень тонкий и не превышает размеры волоса и острия лезвия меча. По сюжету герой Серхи Лопеса вместе с маленьким сыном объезжает рейвы, на которых бесследно исчезла его дочь. Не найдя ее на одном из таких рейвов в марокканской пустыне, он — вместе с колоритной компанией фриков и отморозков разных лет — оправляется в еще более гибельную пустыню. Дочь не находит, зато теряет сына — стоит ли это читать, как рекомендацию более пассивного, созерцательного отношения к жизни?

Великолепно снятый «под покровом небес» (так назывался фильм Бертолуччи, герои которого тоже терялись в другой северо-африканской пустыне), «Сират» довольно долго кажется великолепным произведением современного аудиовизуального искусства — и при этом крепко держащим зрителя за все нужные места — роуд-муви. До тех пор, пока режиссер не решает повторить несколько раз одну из лучших сцен фильма, в которой один из обдолбанных рейверов взрывается на мине со словами «Сделай погромче!». Несколько раз повторенная мизансцена с взрывающимися на минном поле людьми и машинами (ранее фильм сообщает, что началась-таки Третья мировая война), увы, навевает сравнение с «падающими старухами» Хармса. Разочаровывает и «хэппи-энд» с прохождением по мосту над огненной преисподней размером с волос. Да, Господь милостив без всяких на то логических объяснений, но от такого режиссера, как Лаше, не ждешь подобной однозначности. Впрочем, большое спасибо ему за внятность финала или хотя бы просто его наличие.

«Эддингтон» Ари Астера

Культовый в отдельных кругах автор Ари Астер, например, испытывает постоянные большие сложности с драматургической структурой своих произведений. В его «Эддингтоне» тема полицейского насилия доведена до мегаломанского абсурда и беспредела. Шериф городка Эддингтон, что в штате Нью-Мексико, (Хоакин Феникс) проходит закономерный путь: в первых сценах он отказывается носить медицинскую маску (действие происходит во время ковида) — в финальных разносит из огнемета полгородка, за порядок в котором несет ответственность. Автор «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо», впервые участвующий в каннском конкурсе, снял фантасмагорическую сатиру, в которую вместил, кажется, все пункты «актуальной повестки» — от критики трампизма с его культом силы и привязанностью к оружию до издевательств над сумасшествием активистов из противоположного лагеря, всей этой «воук-культуры» с ее бесконечными извинениями за белый цвет кожи. Также в программе — самые отпетые теории заговора, безумие социальных сетей, фальшь протестного движения, пародийность демократических выборов. Собственно, с блестящей идеи шерифа, воплотившего косность антиваксеров, соревноваться на выборах с действующим мэром Эддингтона (режиссер, к сожалению, не дает раскрыться в этой роли Педро Паскалю), выступающим за маски и антиковидный протокол, и начинается весь сыр-бор.

Астер — мастер живописать сползание человека в безумие, но придать этому процессу «общественное звучание» у него, к сожалению, не получилось. Зрелище продолжительностью почти два с половиной часа вышло довольно бестолковым и пережаренным.

Кадр из фильма «Эддингтон»

«Чума» Чарли Полингера

От ковида — к «Чуме» (The Plague): в конкурсе «Особый взгляд» показали отличный дебют американца Чарли Полингера, в котором проблемы общества исследуются на примере детского микрокосма. Он увиден глазами 13-летнего Бена, поступившего в интернат для юных игроков в водное поло. Интеллигентный мальчик сразу становится объектом нападок со стороны «дедов» за его бостонский акцент. «Дедам» в общем-то все равно за что придираться. Один из мальчиков, не без странностей, и вовсе объявлен больным чумой и соответственным образом бойкотируется. Совесть не позволяет Бену присоединиться к травле, и вот уже объектом буллинга становится он сам. Отсюда один шаг до мучительных подозрений: а вдруг вскочивший на его подростковом лице прыщ — и правда предвестник нехорошего заразного заболевания и не лучше ли в таком случае держаться поближе к стае?

Единственное взрослое лицо в фильме принадлежит тренеру (Джоэл Эдгертон) — из нескольких лаконичных деталей становится ясно, что детишки не очень нужны своим родителем, отчего, собственно, душевные травмы и притесняемых, и притесняющих. Режиссер с редким для дебютанта мастерством визуально и звуково создает атмосферу сдвига, при этом, в отличие от Астера, ни в чем не позволяя себе перебора: это история повседневного насилия и хронического неприятия «других» людей — во всех смыслах этого уже захватанного слова.

Кадр из фильма «Чума»

«Амрум» Фатиха Акина

В новом фильме Фатиха Акина «Амрум» (Amrum) из внеконкурсной секции «Каннские премьеры» детям по крайней мере есть за что драться и конфликтовать — нет, не за кусок хлеба, на острове Амрум даже в самом конце войны жили не так уж плохо. Но за копченую камбалу или кусок колбасы вполне могли поколотить. Акин экранизировал детские воспоминания известного немецкого актера Харка Бома, семья которого бежала из разбомбленного Гамбурга на указанный в названии остров.

В центре сюжета — старательные попытки 12-летнего будущего актера фильмов Фассбиндера побаловать только что родившую третьего ребенка мать белым хлебом с маслом и медом. Чтобы найти три дефицитных ингредиента, мальчику приходится пройти через тяжелые испытания — чуть не утонуть, подвергнуться нападению голодных мигрантов из континентальной Германии... Тем более обидно, что, когда хлеб был испечен и масло украдено, мама, закоренелая фашистка, оказалась настолько расстроена самоубийством Гитлера, что отказалась от угощения. Акин и Бом, сам состоявший в рядах гитлерюгенда, честно показывают в фильме сложности денацификации. Впрочем, как становится ясно из просветленного лица 85-летнего Бома в финале, это вполне исполнимо.

Кадр из фильма «Амрум»